伝説の舞台は伯耆国だ! 八岐大蛇が明かす「出雲神話」の謎/西風隆介

須佐之男命の八岐大蛇退治といえば、『古事記』『日本書紀』神話の名場面として知られ、この神話の舞台が出雲であることを疑う者はいない。ところが、緻密な考証を重ねることによって八岐大蛇伝承の原郷が出雲ではな

記事を読む

摩多羅神(またらしん)。その御名をご存じだろうか。 その仏神は、異国に由来し、阿弥陀仏を祀るお堂の裏に隠される一方、さまざまな鬼神や英雄神と冥合を果たし、ついには徳川将軍家の秘密の守護神になったともいう。今回は、「他言してはならず」、「秘めて尊崇すべき」とされた摩多羅神の隠された正体に迫る旅に出かけよう。

インド・イランに遠祖をもち、異国から渡来した謎の神。

祟りなす障礙の神にして、臨終の場にあらわれ、阿弥陀仏の裏方を務めつつ、狂乱の振舞いで魔を黙らせ、ときに鬼神の仮面を被り、翁としてあらわされる――。

しかし、摩多羅神は通常その姿をあらわすことも、みずからを語ることもしない。であれば、自分から足を運び、感じ取るに如かずなのだろう。

そこでふたたび出雲の地へ。出雲平野の北側にそびえ、東西に連なる北山山地に隔てられた渓谷に、目指す山寺があった。鰐淵寺である。

鰐淵寺は出雲(島根)を代表する古刹で、開創は推古天皇の御代にさかのぼるという。

その境内に、「摩多羅神社」が鎮座していた。

摩多羅神が祀られた〝神社〟。まずはそのありように驚く。知られている限り、摩多羅神の多くは天台系寺院の常行堂、しかもその後戸(後堂)に密かに祀られる存在だ。そこから離れ、護法堂に奉安されていた清水寺のような例も稀で、独立した社殿に祀られている例はほかで聞いたことがない。

それは一見して、出雲地方に特有な大社造の社殿である。手前に入母屋造の拝殿を配し、拝殿からのびる相の間を階隠(庇屋根)と壁で覆い、反り上がる形で一段高い本殿につないでいる。

とはいえ、「拝殿」はもとからそうだったわけではなく、かつてそこは常行堂、つまり阿弥陀仏を祀る念仏道場だったらしい。古い史料によれば、そこは二間の後戸(後堂)を擁していたといい、通例ではそこに摩多羅神が秘祀されていたはずだが、なぜか鰐淵寺では、〝神上がり〟して大社造(高床の切妻造、妻入)の神殿に祀られているのだ。

そして、そこは「御影向所」と称され、その内部には祈禱のための御宝殿が設けられていたという(ただし、寛政7年〈1795〉に再建されたというその内部は、住職と一部の関係者以外、だれの目にも触れられていないようだ)。

祀られ方の違いは、信仰の内実と無関係ではないだろう。つまり、出雲・鰐淵寺ならではの摩多羅神信仰がここにあったことを物語っている。

気になるのは「御影向所」という名称だ。影向とは、神仏が一時的にそこに現れることを意味している。つまりそこに摩多羅神は常在していなかったのだろうか。

摩多羅神信仰が盛んだった中世は、神と仏が複雑に融合し一体化した時代だった。興味深いのが、比叡山由来の神仏習合説のなかに、山王(比叡山の神)=摩多羅神=スサノオ同体説というものがあったことだ。

山王はともかく、なぜ摩多羅神=スサノオだったのか。

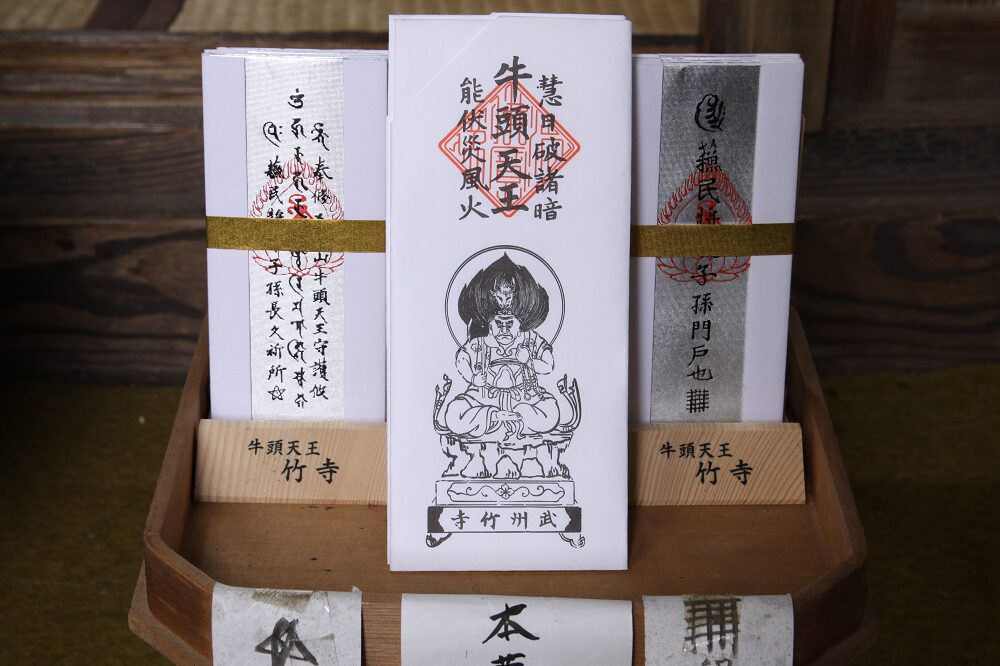

まず頭に浮かぶのは、牛=鬼の属性で先述した牛頭天王の存在だ。牛頭天王といえば、スサノオと同一神であることは広く知られている(スサノオ尊を祭神とする神社の多くは天王信仰に由来)が、鬼神にして障礙神の摩多羅神と、もとは恐るべき悪神(行疫神)だった牛頭天王=スサノオは、もともと冥合しやすい素地があったのだろう。

しかし、より重要なのは、中世の出雲という特殊性にある。

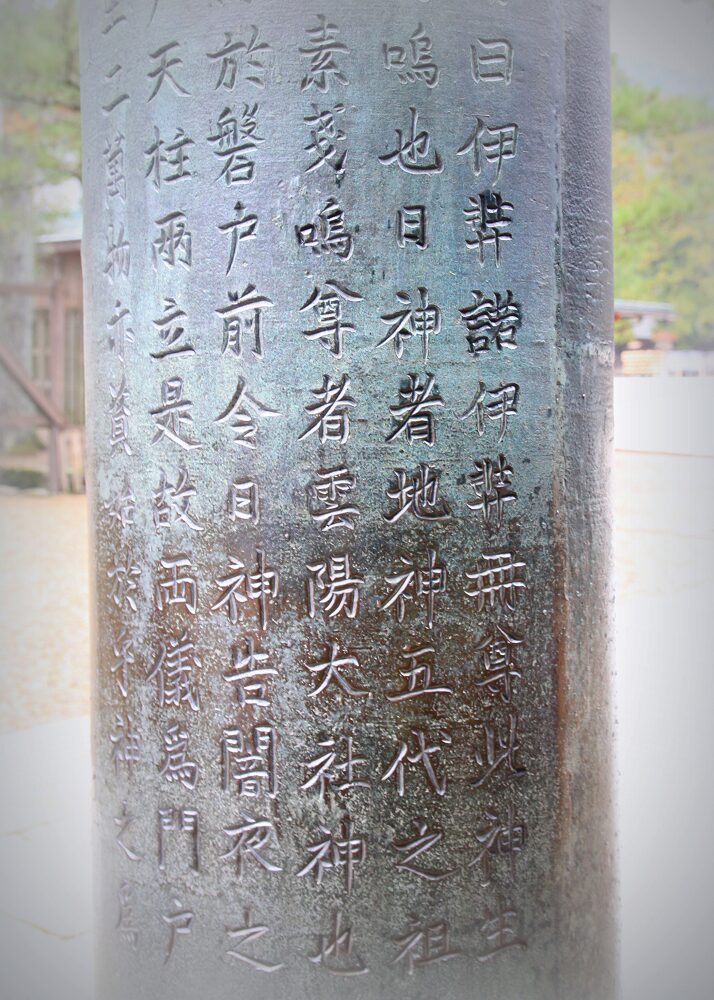

出雲大社の参道を歩き、拝殿を望む位置にたどり着くと、銅鳥居に迎えられる。寛文6年に毛利氏が寄進したものだが、そこにはこんな文字が刻まれていた。(斎藤英喜氏の教示による)「素戔嗚尊者雲陽大社神也」(スサノオ尊は雲陽(出雲)大社の神なり) 出雲大社の祭神はいうまでもなく大国主大神だが、中世のある時期から江戸時代初期にかけて、その祭神はスサノオだった。このことは、当時大社の神官家を務めた出雲国造が書いた文書でも明らかである。

そしてこの時期、出雲大社の別当(神宮寺)として祭儀にかかわり、国造家以上に影響力を行使していたのが鰐淵寺だった。のみならず、鰐淵寺によって大社縁起の読み替えまで行われている。いわゆる「中世出雲神話」と呼ばれるものがそれだ。

天正3年(1575)に書かれた鰐淵寺の開創縁起にはこう書かれている。

「神代の時代、インドの霊鷲山の東北隅が欠け、波浪とともに浮き流れ、日本の雲州(出雲)に寄り来たった。そのときスサノオ尊は、その由来を知り、杵で此の山を築き留め、その麓に降り立った。このゆえに山は波浪山鰐淵寺といい、神社を杵築社と号した」(『本堂再興勧進帳』)

驚くべきストーリーである。

ちなみに、杵築社(杵築大社)とは出雲大社の古称である。

ここでは、出雲の創造神が他国から土地を引き寄せてつなぎ合わせ、現在の島根半島になったという「国引き神話」(『出雲国風土記』)を、まったく異なる文脈(インドの仏教聖地の東漸)に書き替え、スサノオによる鰐淵寺と杵築社の起源が語られている。

つまり、かつて鰐淵寺と杵築社は、仏の聖地に淵源をもち、ともにスサノオを遠祖と仰ぐ一体の聖域だったというのだ。

鰐淵寺と出雲大社(杵築社)の一体化。それは、杵築社の祭神・スサノオを、スサノオと一体化した摩多羅神が裏で支える――そういう図式に発展したのではないか。それが摩多羅神社の〝神上がり〟の意味だったのではないか……。

はたして、鰐淵寺周辺の秘境で、スサノオと摩多羅神は人知れず冥合していた。鰐淵寺の根本堂と摩多羅神社を詣でて石段を下ると、「浮浪の滝」の案内板があった。「浮浪」の名は、先の中世出雲神話の「霊鷲山の東北隅が波浪とともに浮き流れ」に由来するのだろう(鰐淵寺の山号も「浮浪山」である)。そこは、仏跡の飛び地にして、鰐淵寺の根源の場所でもあった。

谷川を石伝いに渡り、苔むした石段を登りつめると、巨大な岩壁が立ちふさがり、それを避けるように回りこむと、突如絶景があらわれた。岩壁にはめ込まれるように建つ蔵王堂(飛瀧社)越しに滝水が流れ落ちる――はっとする景観である。

江戸中期に書かれた『雲陽誌』には、浮浪滝のある頂を熊成嶽といい、素盞嗚尊を葬りたてまつった場所と伝えている。そして何と、「故に素盞嗚尊を山上にまつりて摩多羅神と崇敬す」と書かれていた。

つづいて、鰐淵寺から山ひとつ越えて西に進み、唐川地区へ。

そこは、山あいの土地に茶畑と人家が寄り添う〝隠れ里〟だった。そして当地区には、代々鰐淵寺・摩多羅神社の祭儀に出仕した「摩多羅神屋敷」と呼ばれる格別な家柄が存続しているという。

そんな唐川の地主神が韓竈神社である。近年パワースポットとして話題のその神社は、崖のような斜面に続く石段を登り、最後、物凄く狭い岩のすき間を身体を斜めにしてくぐった先にある。まさに秘境神社。祭神はいわずもがなの素盞嗚命である。

何と唐川地区には、スサノオの墓があったという。そして、「往古、其の塚(墓)に在った骨を掘り出して、摩多羅神(社)に納めた」(『島根県口碑伝説集』)と伝わっている。そこに関与したのが「摩多羅神屋敷」の家人だったのである。

「伝ふる所によれば、其の脛骨は非常に太き」もので、「御丈は八尺(2メートル42センチ)に達していたであろう」(右同掲)という。その記述そのものに驚かされるが、注目すべきは、それが摩多羅神社に奉納されたことにある。

それは何を意味していたのか。その遺骨に、出雲の各所に鎮まるスサノオ=摩多羅神の魂魄(たましい)が宿り、ときに〝影向〟する。そう考えられたのではなかったか。

(月刊ムー 2025年6月号掲載)

本田不二雄

ノンフィクションライター、神仏探偵あるいは神木探偵の異名でも知られる。神社や仏像など、日本の神仏世界の魅力を伝える書籍・雑誌の編集制作に携わる。

関連記事

伝説の舞台は伯耆国だ! 八岐大蛇が明かす「出雲神話」の謎/西風隆介

須佐之男命の八岐大蛇退治といえば、『古事記』『日本書紀』神話の名場面として知られ、この神話の舞台が出雲であることを疑う者はいない。ところが、緻密な考証を重ねることによって八岐大蛇伝承の原郷が出雲ではな

記事を読む

世界神話を横断する超歴史観! 「縄文の世界を旅した初代スサノオ」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

「東尋坊」は島信仰の聖地だった! 事代主命の国譲り神話で読む断崖の秘史

福井の名勝、東尋坊。そこには平安時代の僧侶をめぐる血生臭い伝説があった。そして東尋坊信仰のルーツには、日本海沿海部にひろがる古代神話の影が見え隠れしている。

記事を読む

「2億年前の靴跡」の謎! ロックフェラー財団も認めたオーパーツが行方不明に

数あるオーパーツの中でも異彩を放つ「2億年前の靴跡」。果たして何を示す化石なのか、発見の経緯とその後の騒動とは――!?

記事を読む

おすすめ記事