愛媛の「鏡と鍋のカケラ」飛来伝説の再現か!? 30年前に撮影されたUFO写真と地域伝承が一致

30年前に偶然撮影された一枚のUFO写真。再調査でその神秘性を裏付けるかのような地域伝承を発見した。撮影者へのインタビューと現地取材をもとに、愛媛UFO事件の記憶と新たな事実に迫る。

記事を読む

UFOで町を盛り上げる羽咋市をはじめ、石川県の妖怪譚を補遺々々してみると、UFO現象を思わせるものが数多く見られます。そんな奇妙なお話をお届けいたします。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

1981年発行の「小学五年生」の読者コーナーに、次のような一文を見つけました。

「ぼくたちのお寺の大きな木のいちばん上のところに、なべがかかっています」

これは石川県の読者からの投稿で、なぜ鍋が木にかかっているのかは投稿者もわからず、みんな不思議そうに見ていたそうです。この光景を目にした子どもたちは、空から鍋が降ってきて、木に引っかかったのだと想像したのではないでしょうか。

この投稿を読んで、私は石川県羽咋市に想いを巡らせました。羽咋には「空から鍋のような形のものが降ってきて人を攫う」という神隠し伝説があるそうです。その画を想像すると、まるでUFOによる誘拐、アブダクションのようです。しかも羽咋といえば「UFOで町を活性化させる」という目標を掲げる「UFOの町」。ロマンがありますね。

今回は石川県に伝わる、ちょっとだけコズミックなロマンを感じる妖怪をご紹介します。

石川県でUFOにまつわる妖怪といえば、やはり【そうはちぼん】でしょう。

『石川県鹿島郡誌』に見られる怪火の一種で、その名の由来となった仏具が鍋の蓋のような円盤状であることや空を飛び回って人を喰らう(捕らえる?)という行動がUFOらしいということから、羽咋の町おこしのきっかけとなった妖怪です。

妖怪好きもUFO好きも大注目のそうはちぼんですが、これよりもっと気になる存在があります。この妖怪に「条件付き」で人を喰う許しを与えたとされる存在——【権現様】です。この神様はそうはちぼんの捕食行動を制限・制御する際、「鶏の鳴き声」を発したといわれています。〝UFOによる人間狩り〟を鶏のような音声で制御していた存在。

それははたして、本物の権現様だったのでしょうか……。

羽咋には、鶏にまつわるこんな話もあります。

四柳という町の寺跡に、ひとつの巨石がありました。この石の地中には宝物が埋められているといういい伝えがあり、もしこれを掘り出そうとすれば【火の雨】が降るといわれています。この地では元旦になると、鶏の鳴き声が聞こえてきたそうです。

これは【金鶏伝説】でしょう。地中にお宝や金の鶏が埋まっており、村が貧困で苦しいときにこれを掘り起こすと村が救われるという日本各地に類話がある有名な伝説です。

鹿島郡には【かっと石】という巨石の伝説があります。これがとても変な石で、人が近づくと突然パカッと石が開き、中から黄金の鶏が飛びだすのです。そして「カッ」と音を発すると石は閉じたといいます。その動きは、とても機械的です。

もしこの石が、石にカモフラージュされた小型の乗物で、黄金の鶏はこの乗物で地球にやってきた異星生物なのだとしたら……。

あながち、この発想も間違ってはいないかもしれません。金鶏はもともと地球の生き物ではなく、【金鶏星】という星に住む生物——地球外生物なのです。

いったい、この星の地中に何を隠し、守っていたのでしょう。宝を掘り出そうとする者に降り注ぐ火の雨とは、彼らの計画を暴くものがいないかを上空から監視する母船より放射された兵器だったのでは……そこまで想像を及ばせると、かなりスケールの大きい話になりそうなので、ここでやめておきますね。

代わりに、とびきり大きな鶏の話をご紹介いたします。

——ある家に若者が集まり、「今日はご馳走でも食べよう」という話になりました。

隣の家から1羽の鶏を盗んできますと、生きたまま囲炉裏の灰に埋め、熱さの苦しみから大きく開けた口の中に醤油や塩を注ぎこみます。あまりに残酷な光景に仲間も思わず「そんなことはやめろ」と止めますが、「こうした方が美味い」といって聞きません。

やがて調理を終えて、囲炉裏から出した鶏をみんなで分けて食べますと……なんてことでしょう。こんな美味しいものがあるなんて? あんなにやめろと止めていた仲間たちも喜んで食べました。

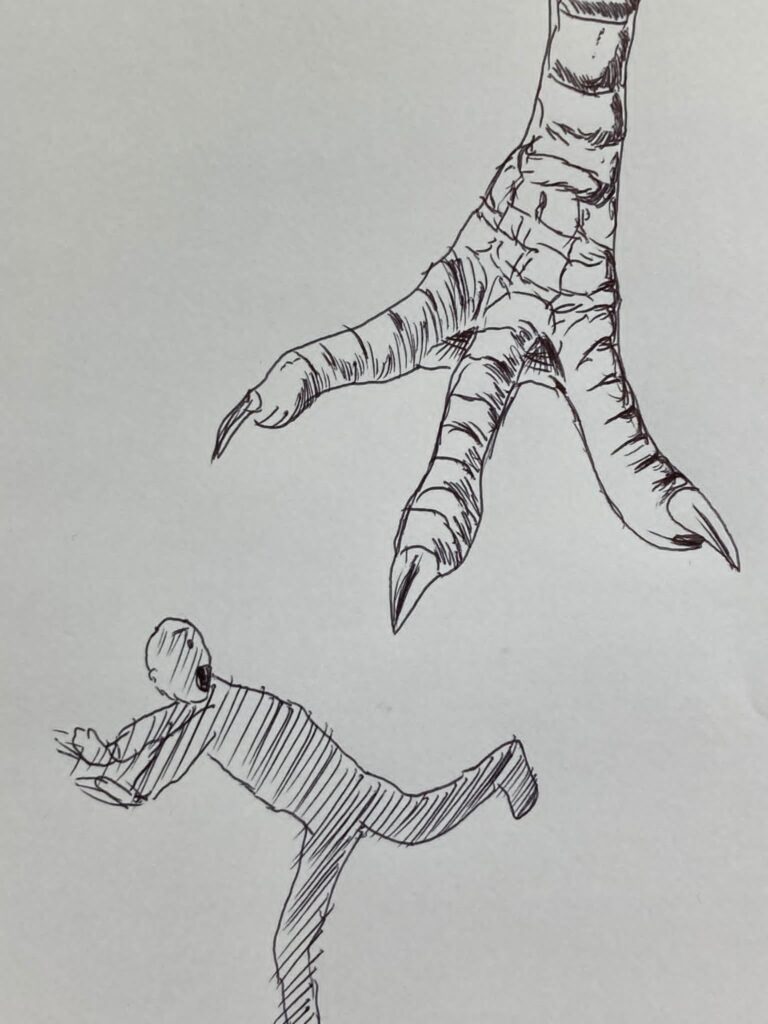

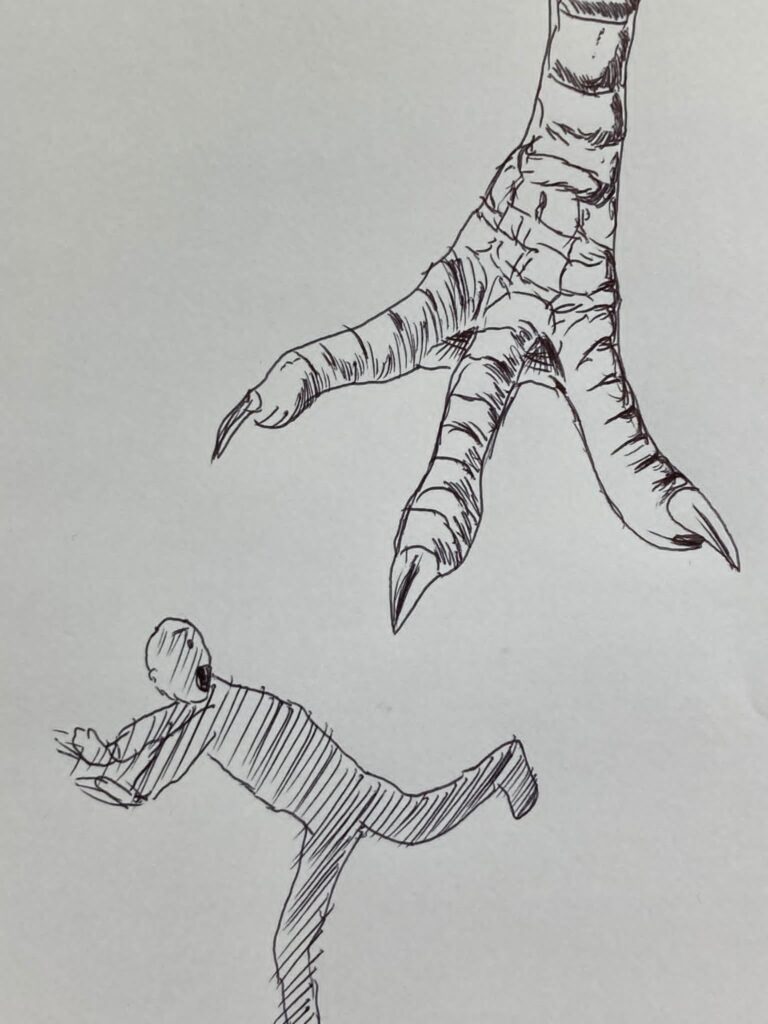

お腹もいっぱいになった彼らは、一服でもしようとしたのか戸を開けて庭に出ました。すると玄関の上から、ウワーッと大きな鶏の脚が下がってきて、鶏を盗んで食べようといい出した者の頭をムンズと掴んで引き抜くと、どこかへ去っていってしまいました。

これは、石川郡河内村で採集された昔話です。

巨大鶏は、いったい何者だったのか。食われた鶏が化けて出た? それとも、同胞を食われたことに怒った鶏のヌシでしょうか。

この他にも石川県には巨大な鳥の伝説があります。

一説によると、羽咋の地名の由来は巨鳥退治の伝説にあるといわれているのです。

その昔、村に【大毒鳥】が現れ、田畑を荒らして人々を苦しめていました。第11代・垂仁天皇の第十皇子・磐衝別命(いわつくわけのみこと)がこれを弓で射落とし、お供の3匹の犬「白」「黒」「斑」が悪鳥の羽に喰らいついたことから、「羽」を「咋(くらう)」?「羽咋」になったというのです。

UFOの町に突如現れ、人々を脅かした巨大な鳥——ちょっと気になる妖怪ですね。それは鳥などではなく、鳥のような形状をした大型UFOだったのかもしれません。実際、2021年にドイツで翼を広げた鳥のような形状の発光体が目撃されているそうです。

※参考「鳥型のUFOが現れた話など/南山のちょっと不思議な話」

今回は「鍋」から始まりましたので、鍋と名につく奇妙な生き物のお話をひとつ。

能美市に鍋谷という村があり、ここに世瀬という旧家がありました。この家にはいつからか、【鍋太郎】という名の姿形の見えない若い男が住みついていました。

彼は世間話から、お上の法度、昔からのいい伝えなど、なんでも知り尽くしており、しかも、とても話し上手。1日の仕事を終えた家人が夕食後、囲炉裏を囲んで彼の話をよく聞いていました。

鍋太郎は人並みに働きました。姿がないので彼が米を搗くと杵だけが上下に動き、水汲みをすると手桶だけが宙に浮きます。肥やしを運ぶと、肥やし桶だけが畑を歩いているように見えます。そして、身体がないのでご飯をまったく食べません。だから、世瀬家では大変重宝がられました。

そこで世瀬家の人たちに欲が出てきます。鍋太郎はなんでもできる男なので、自分たちに何かをご馳走をしてくれと頼んだのです。鍋太郎はふたつ返事でOKするのですが、ここは山の中なので山家料理で辛抱してくれとひとこと断り、フキの塩漬けや茸の粕漬けなどのご馳走の山をどんどん作って出してくれました。

世瀬家の人たちはたいへん喜んで料理をたいらげました。ただ、腹が満たされてから、食べたご馳走が正月や法事に家で作るものと似ていることに気づきます。

まさか、と家の棚を開けて調べますと、なんと大切にしまっていた食材がすっかりなくなっているではありませんか。どういうことだ、と主人たちが咎めると、鍋太郎はカラカラと笑って、皮肉を込めてこういいました。

「世間渡るにや、ごまかしやならぬ。天にや仏が見てござる」

これを聞いて自分たちの身勝手さに気づいた世瀬家の人たちは、鍋太郎に謝罪したといいます。

鍋太郎とは、なんだったのでしょう。

姿が視えないという点が怪しいだけで、弁も立ち、底無しの知識もあって、仕事もできるという有能な若い男性です。後に彼は、干しイワシを盗んだ罪で地元漁師たちに捕らえられるのですが、殴り殺される間際、自分が2000年生きたカワウソだと告白しています。

実際はわれわれとはまったく違う世界から来た生物だったのかもしれません。今は「透明化」「不可視化」はSFの中の話ではなく、現実化可能な技術になるともいわれています。そんな技術がすでに完成された星から、鍋にそっくりな乗物に乗って天からやってきたのかも——。

鍋太郎は気になる言葉を残しています。

「天にや仏が見てござる」と。

そういうわけで、鍋谷付近で未確認飛行物体を目撃した記録がないか捜してみました。すると【三俄(さんが)の常火】というものの記事がありました。これは、この地で昔から語られている怪火なのですが、大正の頃、鍋谷に近い和気の馬場谷という場所に、この怪火が現れると評判になり、新聞で大々的に報じられたことがありました。これをひと目見ようと、夕方から鍋谷川に架かる橋の上には見物人が集まったそうです。

しかしこれは、兎の罠を仕掛けにいく人の持っている提灯の火が正体だったそうです。

加賀・能登などの奇談を集めた『三州奇談』に「火光断絶の刀」と題された奇妙な話があります。

加賀の大聖寺に、小原長八という人がいました。

ある日の夜半ごろ、所用があって全昌寺の後ろを通っていますと、浦風が吹く中、向こうから丸い火の玉がユラユラと風に揺れながらこちらに向かってきます。この夜は真っ暗闇だったのですが、辺りが赤々と照らされて見渡せるほどの明るさの火でした。

そんなものが間近に迫ってきたので、長八はこれを刀で打ち切りますが、まるで手応えがなく、空を切るような感覚。しかし、火の玉は真っぷたつに割れ、長八の顔にヒタッと当たります。すると糊をかぶったように長八の顔はベトベトになり、視界が赤く染まって山々や寺院が朱を塗ったように見えます。すぐに両手で顔からこすり落としましたが、ねばねばした松脂のような生臭い粘液は衣類にたくさん付着しました。

後に、海辺に住む老人にこの話をすると、それは海洋に生ずる水海月というもので、時には風に乗って飛行することがあり、夜に見るとそれは火の光のようだというのです。

老人が長八に話したものは、あのクラゲと同じものなのでしょうか。私の知る限り、クラゲは光りながら空中を浮くという性質は持っていないはずですが……。

これと少し似ている怪火が、明治の中ごろに金沢市古府で目撃されています。

ある老人が夜道を歩いていますと、向こうからフワリフワリと火玉が近づいてきます。正体を見届けようと息を殺して近づくと、火玉はゆっくりと老人の顔の上を通っていきました。大きさは手毬より少し大きく、外側は赤みを帯びた光で、上の方がザクロのように破れており、中では青みがかった炎が燃えていました。老人が咳払いをすると消えてしまったそうです。

能美郡安宅には鍋ではなく、次のような「釜」の話が伝わっています。

この地には、ひどく怠け者の嫁がおりました。台所の掃除もまったくやらず、家の釜の底には煤が5寸も厚くこびりついていました。

ある日、姑が激怒し、そんなに釜の煤取りが嫌なら家を出て行ってもらうと言って睨むので、仕方なく嫁は釜を持って川へ洗いに行きました。

ところが、あまりにいい天気だったので嫁は釜を洗うことも忘れ、川堤の草むらで寝転んでウトウト。そんな彼女にとうとう釜はカンカンに怒り、自分からスルスルと川の中へ転がり込んでしまいました。それから釜はその川の【妖神】となり、川で泳ぐ子供にイタズラし、時には溺死させたといいます。

安宅のそばの川なら、おそらく梯川(かけはしがわ)でしょう。この川には、また別の釜の話が残っているのでご紹介します。

梯川の中流の植田と荒木田との中間に、【オワン】と呼ぶところがあります。その少し下流は三間の舟竿も届かないほど深いので、三間竿と呼ばれていました。

この川には昔、大釜が流れてきたことがあり、三間竿のところで沈んでしまいました。沈む時、大釜は「オワン、オワン、オワン」と大きく唸るような音を立てたので、この場所をオワンと呼ぶようになったのだそうです。

建部綾足の随筆『折々草』には、加賀国で起きた空の異変について書かれています。

七月の末、日暮れごろに黒い雲の一群が海上の空にたなびきました。黒雲の中には、かすかに赤い光が見えました。それは雷の光ではなかったといいます。この赤い光を宿した黒雲は夜になると天に上り、海に下って、北や南へと満ちていったそうです。これは国が豊かになる兆しだという人もいたそうですが、想像すると世界の終りのような光景ですね。

852年(仁寿二年)の5月、加賀で樹上に甘露が降ったという記録もあります。甘露とは天から降る甘い液体のこと。【エンジェルヘア】のような不思議な降下物はUFOと関連づけられて語られることもありますが……石川県の空には、いったいなにが潜んでいるのでしょうか。

そんな不穏な空へと連れていってしまう、怖い妖怪伝承の記録があります。

昭和48年に加賀市細坪町で採録された話によると、ある荒れた屋敷に竹藪があり、そこに【釣瓶落(つるべおとし)】という怪しいものが出たそうです。夜間にここを通ると、井戸に下げる釣瓶が天から下がってくるという怪異で、もしこれに手で触れると、くっついて取れなくなってしまいます。驚いて引きはがそうと、もう片方の手で触れると、そちらの手も取れなくなります。足を使って取ろうとしても両足がくっついてはなれなくなるので、もう諦めるほかありません。両手両足がくっついたまま釣瓶は引き上げられ、哀れ、その人は天へと連れ去られてしまうのです。どんな目に遭わされるのでしょうか。

下和気という場所の竹藪に生えていた榎の上には、【けんどん下げ】という妖怪がおりました。けんどんとは「千石篩」のことで、穀物をふるいわける農具です。これを榎の上から縄で下げ、通りかかった人がそこに足を踏み入れると、するすると釣り上げるといって恐れられました。

この「釣瓶落し系」の怪異は同県で他にも数例あり、中でも面白いものは、饅頭を提げる妖怪です。天から縄が下がってきて、それには重箱がついています。開けると饅頭が入っているので、儲けものだとこれを食うと、縄はいったん天に戻っていきます。そしてまた饅頭入りの重箱が縄で下りてくる、というのを幾度か繰り返し、最後に重箱の中から人が出てきて、饅頭代を請求してくるというのです。完全に送り付け詐欺ですね。

【参考資料】

・「ペチャくりタウン」『小学五年生』1981年6号 小学館

・松本孝三「釣瓶落しの怪の伝承——北陸地方の事例をめぐって——」『加能民俗研究』1992年23号

・『民俗採訪』昭和52年度

・『石川県鹿島郡誌』上巻 〈1928〉

・『加賀・能登の民話』 未来社 〈1959〉

・『国府村史』 〈1956〉

・林忠雄『ふるさと羽咋の伝承民俗』 〈1984〉

「折々草」『日本随筆大成』第二期 21巻 吉川弘文館 〈1974〉

「蒼梧随筆」『日本随筆大成』第三期 5巻 吉川弘文館

『三州奇談』 〈1933〉 国会図書館デジタルコレクション

「鳥型のUFOが現れた話など/南山のちょっと不思議な話」webムー

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

愛媛の「鏡と鍋のカケラ」飛来伝説の再現か!? 30年前に撮影されたUFO写真と地域伝承が一致

30年前に偶然撮影された一枚のUFO写真。再調査でその神秘性を裏付けるかのような地域伝承を発見した。撮影者へのインタビューと現地取材をもとに、愛媛UFO事件の記憶と新たな事実に迫る。

記事を読む

化け物屋敷に飛来する怪火の奇譚/黒史郎・妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は〝宇宙3部作〟の最終回、七尾町の怪火と恐ろしい顔が出現した「

記事を読む

縁起のいい「おかめ」「お多福」がもたらす、笑えない呪いなどの話/妖怪補遺々々

暗い世相にうんざりムードが続くこともあり、前回の「かわいい」に続き、今回は「福」を呼びそうな妖を補遺々々しました。ところがーー?

記事を読む

ロックと悪魔/MUTube&特集紹介 2025年5月号

ロック・ミュージックと悪魔崇拝──。密接な関係にあるとされる両者だが、その根はどこで、どうつながっているのか? カトリックとプロテスタントの差異を探りついに明かされる世界精神文化の深層とは? 三上編集

記事を読む

おすすめ記事