地縛霊スポット「ペンハースト児童養護施設」の怪奇/宇佐和通・海外チャンネルレビュー

世界最怖ともいわれるアメリカの心霊スポット、ペンハースト児童養護施設。徹底調査をおこなった5人の男女は、次々と怪現象に襲われた!

記事を読む

時を超えて囁かれる、見えざる者たちの記憶。土地に刻まれた声が、今も静かに響いている。

地縛霊、よく知られているように特定の土地に縛られた死者の霊を呼ぶ言葉だ。生前住んでいた場所や思い入れのあった場所、もしくは死んだ場所や死体が捨てられた場所など、狭い範囲内に出現し、その場から動くことができないなどといわれている。

現代で心霊スポットとして語られる空間には多くの場合、こういった特定の場所にのみ出現する幽霊の存在が語られる。特定の人間に恨みをもって現れる幽霊ではなく、その場所に来た人間の前に無差別に現れる幽霊であるため、どのような人間でも同じ幽霊に遭遇することになることから、ある意味その心霊スポットのシンボルともなっているのだろう。また肉眼では見えないが、写真には写るとし、観光にきた人間が何気なく写真を撮ったところ、予期せぬ存在が写っている、つまり心霊写真を撮ってしまった場合、その土地にいる地縛霊が写ったのだと解説されることも多い。

地縛霊が引き起こす行動もさまざまだが、たいていの場合、生きた人間によい結果はもたらさない。土地に縛られているにもかかわらず、その場所を訪れた人間に取りつき、土地を離れてもその人間に憑いたまま体調不良を起こしたり、不幸を招いたりといった害をなすと語られる地縛霊は多い。

また自殺スポットや集合住宅に現れる地縛霊の場合、自分が死んだことに気づかず、自殺の瞬間を何度もくり返しているなどと語られるパターンもある。

このようにさまざまに語られる地縛霊だが、もともとは西洋が発祥の言葉で、「Earthboundspirit」を訳したものだ。この名称は19世紀にアメリカで生まれ、イギリスで大流行した心霊主義(スピリチュアリズム)という思想の中で使われていた言葉で、日本でも明治時代に心霊主義がイギリスから流入し、その過程で英語の著作を翻訳する際などに「Earthboundspirit」に「地縛の霊」といった訳語があてられた。これは心霊主義における人間は死後、その霊がより高位の世界に昇っていくという考え方にもとづくもので、地縛の霊は生きた人間と同じ地上に縛りつけられたままの霊を表現する言葉であり、特定の土地に留まる霊のみを指すわけではなかった。

しかし日本では1970年代に発生したオカルトブームにおいて、心霊主義に造詣が深かった中岡俊哉、つのだじろうといった作家たちが心霊主義の用語を幽霊やオカルト関係の著作で広く使用するようになり、やがて心霊主義を離れて地縛霊という言葉が定着し、意味も特定の場所に留まる霊に変わっていったと考えられる。なお、特定の地にとどまらない霊は浮遊霊として区別されることが多いようだ。

こうした背景もあり、半世紀近くに渡って地縛霊という概念はわれわれ日本人の中で定着しているが、ある限られた場所に出現する死者の霊という意味では、日本にははるか昔から記録が残っている。その歴史は、少なくとも平安時代にさかのぼる。

平安末期に記された仏教説話集『今昔物語集』において巻27はさまざまな怪異譚を集めた巻となっているが、その最初を飾るのが「鬼殿の霊」と呼ばれる霊である。

この「三条東の洞院の鬼殿の霊の語」という話によれば、昔、平安京に鬼殿というところがあり、そこに霊がいたという。この霊の由来としては、昔、まだ平安京がなかったころ、この場所に大きな松の木があり、その近くを馬に乗って胡簶を背負った男が通った。すると突然雨が降り、雷が鳴りはじめたため、男は松の木の下に避難したが、この松に雷が落ち、男と馬とを松の木ごと引き裂いて殺してしまった。そのため、男は霊となった。

それから時がたち、男が死んだ場所も京の一部となって家が建ったが、男の霊はその場所から去らず、人々はこの場所に霊がいると語り伝えるようになったという。そのため、鬼殿では度々よからぬことがあるとも語られている、と記されている。

これは自分が死んだ場所にずっと現れつづける霊の話で、現代の地縛霊に通じる。

ほかにも、江戸時代には自殺した場所に現れる幽霊の話が語られている。

天明5年(1785年)刊、作者不詳の草双紙『百鬼夜講化物語』に記される「首釣り柳」という話によれば、ある道心者が世を恨み、人気のないところで柳の枝に縄をくくって縊死した。その後、人々が集まってこの死骸を葬ってやったが、首を吊った男は罪深い者であったため、恨みが消えず、雨が降り、月が暗い夜にはこの柳の下に首を括った姿で現れたという。

同書には柳で首を吊って手足と首をだらりと下げた剃髪の男の姿が描かれており、その頭が煮売り屋のたこのようだと自虐する霊のセリフも書き込まれている。

また、江戸時代から現代に至るまでよく知られた「皿屋敷」の怪談も特定の場所、すなわち井戸に霊が現れる話だ。

家宝の皿の10枚のうち1枚を割ってしまったお菊は、その罪により主人に折檻され、井戸に投げ込まれて、もしくは井戸に自ら身を投げて死んだ。しかしお菊の霊はその井戸に留まりつづけ、毎晩同じ時間に現れると、皿の枚数を数え、9枚まで数えたところで「1枚足りない」といって泣く。この話ももし現代が舞台であれば、特定の井戸に現れる地縛霊として有名になっていたかもしれない。

このように土地に縛られる霊ははるか昔から存在している。もしかしたら、自分たちが住む町のどこかにも、1000年前からひとつの場所に縛られつづけている霊がいる可能性もあるのだ。

(月刊ムー 2025年4月号掲載)

朝里樹

1990年北海道生まれ。怪異妖怪愛好家。在野で都市伝説の収集・研究を行う。

関連記事

地縛霊スポット「ペンハースト児童養護施設」の怪奇/宇佐和通・海外チャンネルレビュー

世界最怖ともいわれるアメリカの心霊スポット、ペンハースト児童養護施設。徹底調査をおこなった5人の男女は、次々と怪現象に襲われた!

記事を読む

都市伝説「消えるヒッチハイカー」を生んだ事故現場で発生する「白い女」との遭遇/アーカンソー州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

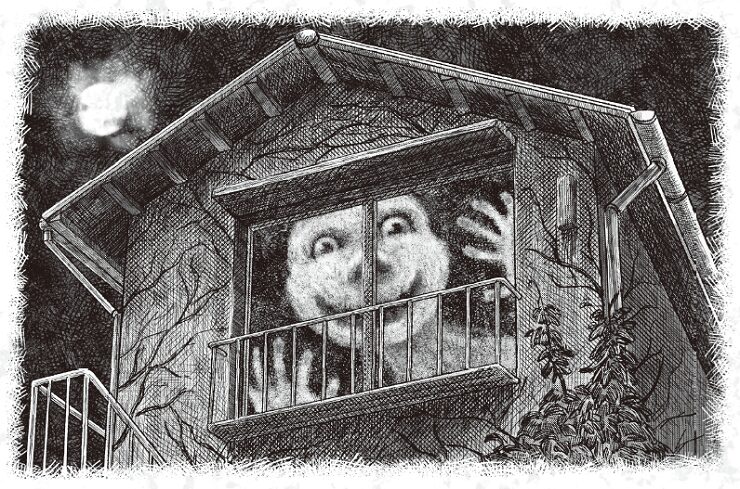

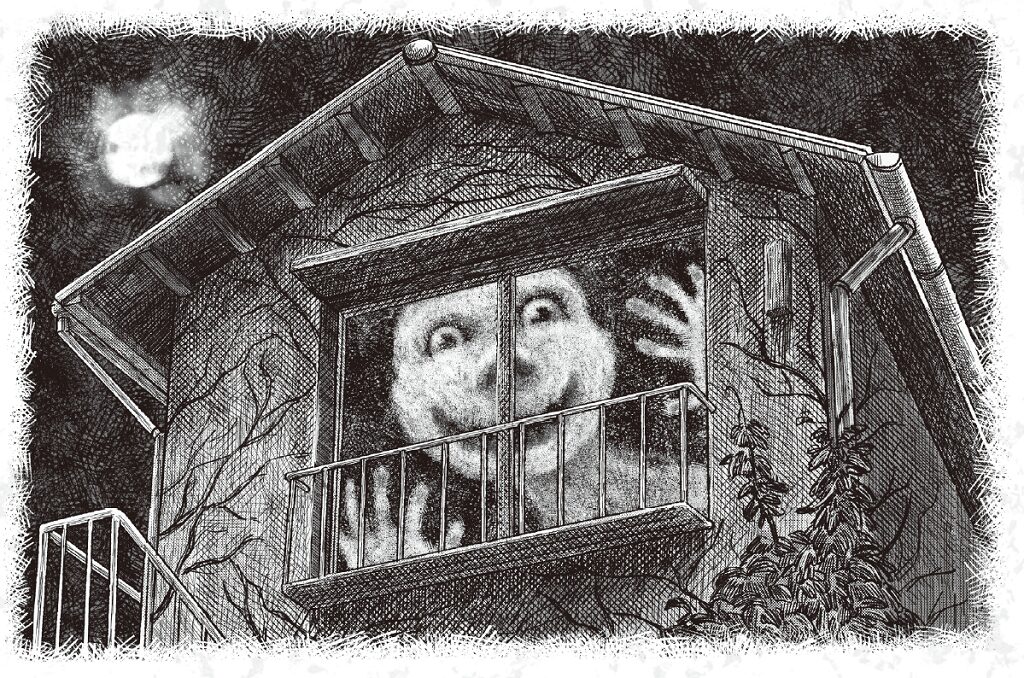

世界中に実在する呪われた建物「幽霊屋敷」の怪/世界ミステリー入門

どこの国にも、幽霊が出没したり、不思議な音や心霊現象が発生したりする、いわゆる「幽霊屋敷」が存在する。 それらの現象は、かつてそこに住んだ人間が残した強い怨念が引き起こすのか——? 世界有数の幽霊屋敷

記事を読む

国連会議に謎の国「カイラサ合衆国」が参加! その正体と目的とは!?

国連の公式な会議の場に突如として現れた謎の国家「カイラサ合衆国」。その正体と建国の経緯、そして目的は!?

記事を読む

おすすめ記事