神話に描かれた「最初の皇居」遺跡! 鹿児島県 南さつま市の山中巨石群「宮ノ山遺跡」の謎

居住に適さない急峻な山肌に並ぶ巨石群はいつ誰が建造したのか? 薩摩に残る「古代日本神話」の現場を調査する。

記事を読む

三上編集長がムーの特集記事を解説!

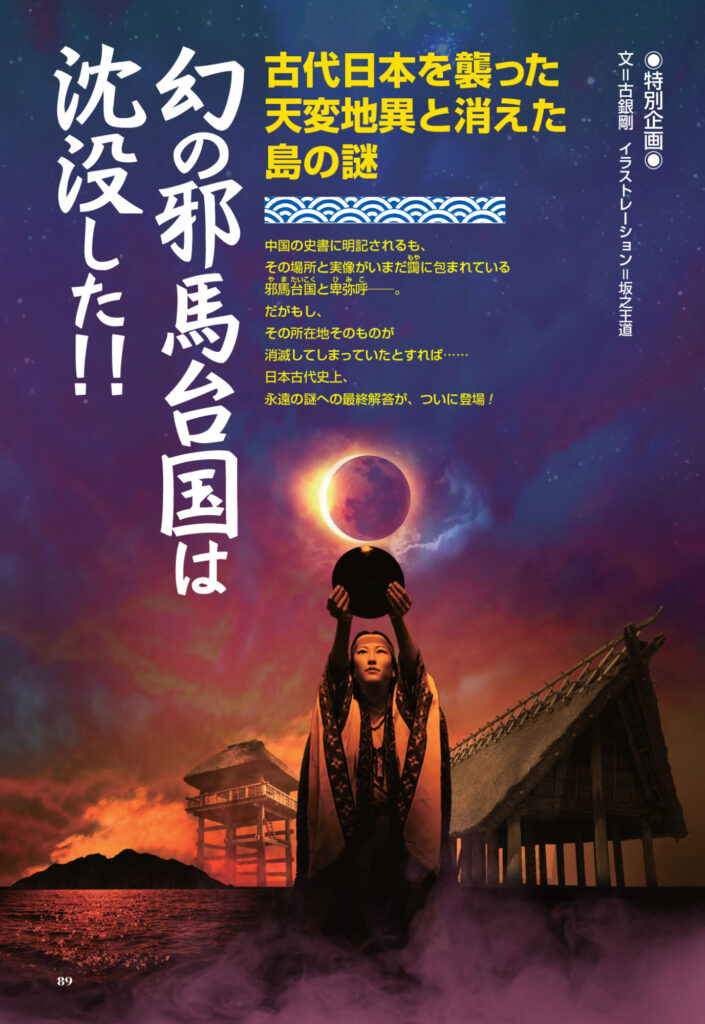

日本のとある岬の突端に、女神を祀るささやかな神社がある。海岸にそそり立つ岩壁を背にして鎮座する小社だが、その岩壁には丸い穴が空いていて、その向こうに青い海が広がっている。

かつて、この岩穴から望む海の先に、島があった。その島の名はチカシマ。──またの名を「邪馬台国」といったという……。

この「幻の島」の場所を明かす前に、まず「邪馬台国論争」のおさらいをしておこう。

女王卑弥呼が君臨した邪馬台国の所在地をめぐる論争は江戸時代にはじまるが、議論百出で、いまだ決着がついていない。大和(奈良盆地)とする説もあれば、九州とする説もあり、吉備(岡山)とする説や阿波(徳島)とする説、山陰説などもある。

ただし、有力な説ということになると、大和説と九州説のふたつに絞られることになる。

前者の大和説では、大和に所在した邪馬台国を大王(天皇)を推戴するヤマト王権(大和朝廷)の前身もしくは原型と考えるが、後者の九州説では、九州に所在した邪馬台国と大和朝廷とは直接的にはつながらないと考え、ふたつの間に断絶をみる。

見事に対称的な説がなぜ長らく鎬を削りつづけてきたのか。その根本的な原因は、邪馬台国研究の基本文献である古代中国の史書「魏志倭人伝」の不可解な記述に胚胎されている。同書によれば、邪馬台国へは「南へ水行10日、陸行1月」で至るとする。では、これがどこを起点とした方位・距離をさしているのかというと、どうもはっきりしないのだ。

通説では、前文で言及されている「投馬国」をその起点とするのだが、この投馬国というのがまた謎で、所在地がよくわからない。大和説ではおもにこれを中国地方とし、九州説では北部九州のどこかとなっているのだが、いずれにしても問題が生じる。中国地方・北部九州のどちらを起点にしても、そこから「南へ水行10日、陸行1月」も進んでしまうと、太平洋上に出てしまうからだ。そのため、大和説は「『南へ』は『東へ』の誤記だ」、九州説は「『陸行1月』は『陸行1日』の誤記だ」などと訴え、侃々諤々の議論が続けられてきたわけである。

なんとも厄介な状況だが、筆者自身はじつは九州説に与している。なぜ九州説が正しいと考えるのか。その理由を、「魏志倭人伝」をひもときながら説明しよう。

まず「魏志倭人伝」そのものについて解説しておく。

3世紀後半、晋(西晋)朝の修史官・陳寿によって、魏・蜀・呉の3国が鼎立した三国時代(220〜280年)の正史として『三国志』が編まれた。『三国志』は「魏志」「蜀志」「呉志」の3部から成るが、このうちの「魏志」に、魏の東方にある諸国について記載した巻があり、これは「東夷伝」と呼ばれる。この「東夷伝」の末尾に、「倭人」について記述した条があり、これが俗に「魏志倭人伝」と呼ばれているのだ。

ここでいう「倭人」の解釈についても議論があるが、ここではとりあえず、「2〜3世紀に日本列島のどこかに住んでいた人々」という程度の意味に解しておいていただきたい。

つまり、「魏志倭人伝」とは、正確にいえば、〈『三国志』の中の「魏志」の中の「東夷伝」の中の「倭人」の条〉である。

『魏志』「倭人伝」は陳寿が当時の史料・伝聞をもとに記したもので、彼自身がこの地域を直接旅したわけではない。しかしそれは、2世紀末〜3世紀なかばの「倭人」に関する大変貴重な記録となっている。それによると当時、朝鮮半島の東南にある「山島」に、倭人が住む国すなわち「倭国」が存在していた。その倭国は30ほどの小国家=クニに分かれていたが、核となっていたのは、対馬国、一支国、末盧国、伊都国、奴国、不弥国、投馬国、邪馬台国などである。

ここでまず注目したいのは、邪馬台国は決して倭国そのものではなく、邪馬台国をはじめとするクニグニが連合して「倭国」が形成されていたという点だ。つまり、邪馬台国は、倭国の中の一部にすぎない。そしてその倭国にしても、日本列島全域に及ぶ王権であったと「倭人伝」が明記しているわけではない。むしろ、その書きぶりからすれば、倭国は日本列島のごく一部を占める局地的な王権であった可能性が高い。

そしてこの倭国の王には、倭国を構成するクニグニの共立体制のもとに、ひとりの女性が就いていた。その女王の名が卑弥呼であり、その女王が「都する所」が邪馬台国であったという。

要するに、邪馬台国を出身地とする卑弥呼が倭国という小国家連合のトップに推戴されていたということである。おそらく邪馬台国は元々卑弥呼が女王として治めていたクニで、邪馬台国が事実上、倭国の首都になっていたのだろう。

「倭人伝」によれば、かつては男性が倭国王に就いていたが、内乱が生じてしまった。そこで新たに王として立てられたのが、「鬼道」に仕える卑弥呼だったという。

一般に、「鬼道」はシャーマニズムのことと解されている。卑弥呼は神憑りする巫女タイプの女性で、小国家連合の倭国は、彼女の神託を仰ぐ神権政治(テオクラシー)をしくことで鎮静を取り戻したのだろう。

(文=古銀剛)

続きは本誌(電子版)で。

webムー編集部

関連記事

神話に描かれた「最初の皇居」遺跡! 鹿児島県 南さつま市の山中巨石群「宮ノ山遺跡」の謎

居住に適さない急峻な山肌に並ぶ巨石群はいつ誰が建造したのか? 薩摩に残る「古代日本神話」の現場を調査する。

記事を読む

伝説の舞台は伯耆国だ! 八岐大蛇が明かす「出雲神話」の謎/西風隆介

須佐之男命の八岐大蛇退治といえば、『古事記』『日本書紀』神話の名場面として知られ、この神話の舞台が出雲であることを疑う者はいない。ところが、緻密な考証を重ねることによって八岐大蛇伝承の原郷が出雲ではな

記事を読む

漢字を発明したのは日本人だった!? 古代中国・殷王朝と縄文人を結ぶ亀卜とタカラガイ/権藤正勝

今から2万年前――。東アジアの文明を生んだ揺りかごのような大陸が存在していた。古代の日本と中国をつなぐこの大陸がわれわれにもたらしたものとは何なのか?

記事を読む

ロシアのアトランティス「キーテジ」の謎! 神の意志で湖に沈んだ“見えない都市”は今どこに?

邪馬台国やアトランティスがどこにあったのか依然として議論が続いているが、ロシアには湖底に沈んだ謎の都市があるという――。

記事を読む

おすすめ記事