CIAの洗脳実験は現代のセレブも巻き込まれている? MKウルトラ計画の現在/宇佐和通「陰謀論時代の闇」

都市伝説研究家の宇佐和通氏の新刊「陰謀論時代の闇」から、知っておくべき陰謀論的常識を紹介。

記事を読む

2009年ごろ、ネット上で話題となった夢に現れる男「THIS MAN」。なぜ世界中の人々の夢の中で同様の現象が起こったのか。 いまだ普遍的に起こる怪現象を改めて考察していく。

「シェアード・ドリーム」あるいは「ミューチュアル・ドリーミング」という言葉がある。複数の人が同じ内容の夢を見るという現象だ。

親子や夫婦、そして親友同士ならありえないことではないらしい。この原稿で綴っていく話も、方向性としてはよく似ている。

しかし、核となる部分は〝同じ夢〟ではなく、〝異なる夢に現れる同じ人物〟だ。

しかも、夢の中で同じ人物と会ったという人が何千という単位で存在し、世界中に分布しているとなると「シェアード・ドリーム」や「ミューチュアル・ドリーミング」という言葉のニュアンスでは説明不可能なレベルになる。

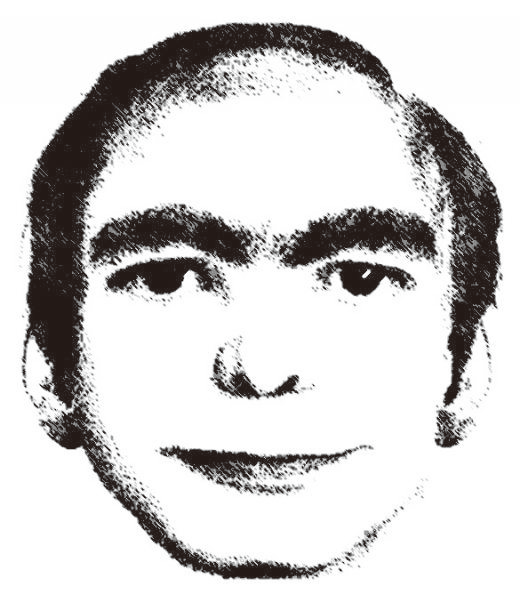

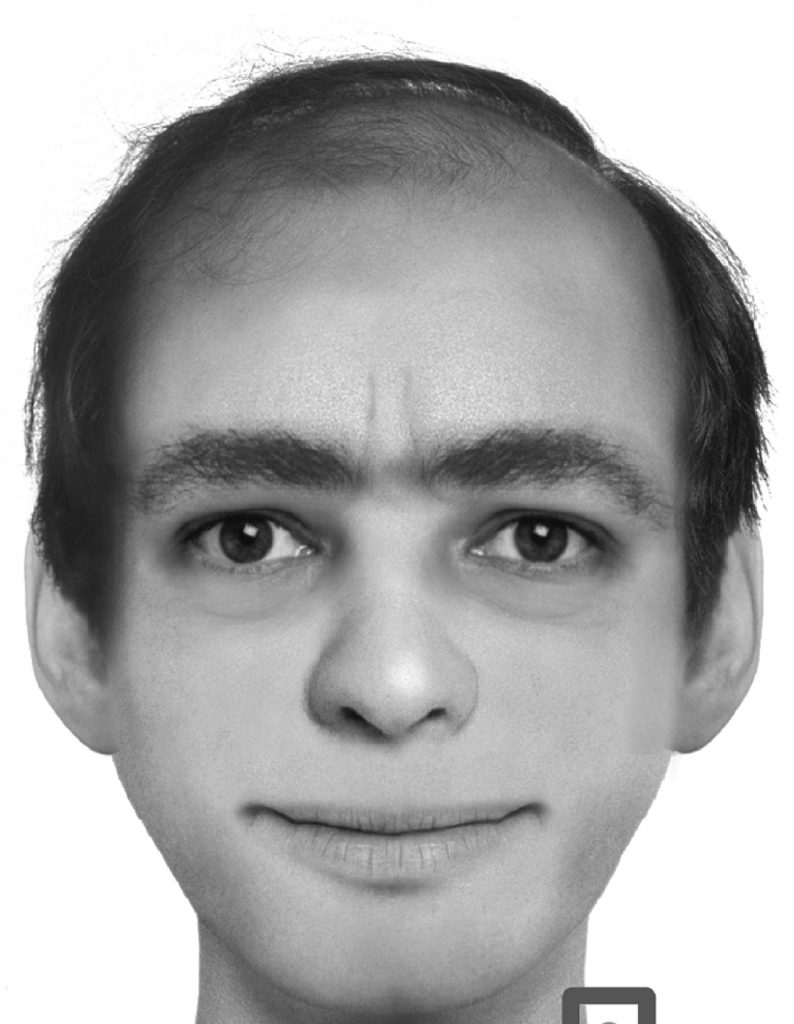

2009年、夢の中で太い眉がつながった奇妙な風貌の男と出会ったという証言が世界各国で多発し、その画像がミームとして拡散。「THIS MAN」としてネットロア=都市伝説化するという出来事があった。

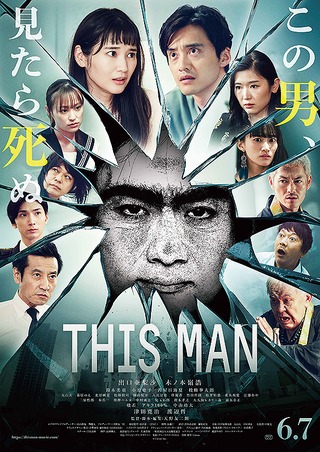

この都市伝説をもとに製作された映画『THIS MAN』が、2024年6月7日に公開予定だ。

──とある日本の田舎町で続発する不可解な変死事件。被害者の共通点は、生前に夢の中で見た「太い眉がつながった奇妙な男」。住民は「あの男」と称し、戦々恐々と日々を暮らしていた。そして突如として幸せに暮らしていた主人公とその家族に降りかかる「あの男」の脅威。やがて主人公に迫られる究極の選択。史上最悪の結末が、今幕を開ける──。

本作は、世界的に有名なネットミームに日本独自の解釈を加えたパニックスリラー映画として昇華されている。トレーラーを見たかぎりでは、モキュメンタリー的な要素も盛り込まれているようだ。

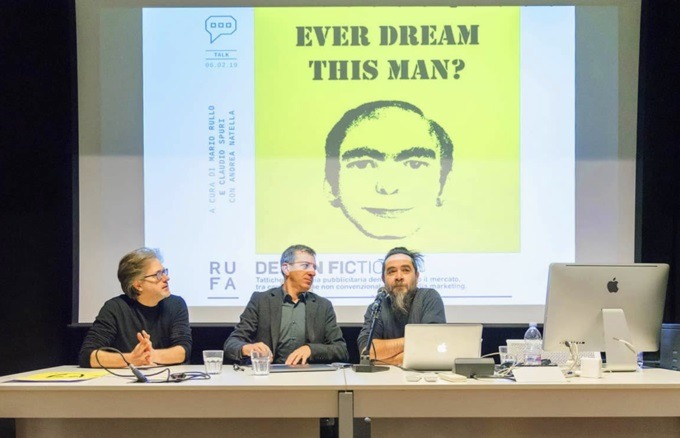

さて、不特定多数の人々が見る夢に同じ男が出てくるというこの現象は、バイラル・マーケティング(口コミを利用して低コストでクライアントの獲得を目的とするマーケティング手法)の専門家であるアンドレア・ナテッラ氏が2009年9月に立ち上げた「thisman.org」というウェブサイトから生まれたというのが一般的な認識となっている。

まずは、このサイトで紹介されているイラストについて触れておこう。

2006年1月、ニューヨークにオフィスを構えている精神科医を訪ねた女性患者が、自分の夢に繰り返し現れる男の顔を描いた。話を詳しく聞くと、この男は彼女の私生活に関するアドバスをたびたびしてくるという。しかし、彼女自身は目が覚めているときにこの男と会ったことはない。つまり、個人的に知っている人ではないということだ。

ただ、大通りを歩いているときにすれ違ったことはないか、あるいはテレビで見かけたこともないかと訊ねられれば、絶対になかったとはいえない。精神科医は、彼女が描いた絵を机の上に置いておいた。

数日後、別の男性患者の問診をしていると、彼が机の上の絵に気づき、「自分の夢の中に何度か出てきた男」であることを語った。しかし、こちらも実生活の中では会ったことも言葉を交わしたこともないという。ふたりの患者の夢にまったく同じ男が出てくるという現象に興味を持った精神科医は、カナダで開業している同僚にふたりの患者の詳しい所見とイラストを添えたメールを送り、意見を求めた。

そして約半年後。カナダから4名の患者が同じ男を夢の中で見ていたという報告が寄せられた。患者たちがよく「THIS MAN」という言葉を使うことから、いつのころからか「THIS MAN現象」という言葉が一般化するようになった。

このことを知ったナテッラ氏が、「thisman.org」を立ち上げ、世界中から情報を集めることにしたというわけだ。多数寄せられた報告を詳しく調べたところ、2006年1月以降、世界中で少なくとも2000人あまりが夢の中で同じイラストの男を見たと主張しており、体験者はアメリカからドイツ、ブラジル、イラン、中国、イタリア、スペインと広い地域に分布している事実が示されている。

「thisman.org」が立ち上げられてわずか1か月後の2009年10月、「THIS MAN」のイラストはさまざまなソーシャル・ニュース・コミュニティで話題になり、世界レベルで拡散しはじめた。この時点で、ユングの元型理論や夢模倣理論など社会学的・心理学的概念にもとづいたものや、眉毛がつながった男が一種の神格であるとか、意図的に創出されたミームであるというさまざまな解釈が提示されはじめた。サイトで紹介された個人レベルの体験を見てみよう。

「ここ数年、この男の夢を繰り返し見ています。毎回違う人からこの男が写っている写真を見せられ、父親であることがわかるか訊ねられます。どうやら、夢の中ではこの男が私の父親という設定になっているようです。夢のストーリーにはよく不可解な部分がありますが、私はこの男を見たこともないのに、なぜか父親であることを認めてしまうのです。この時点で、とても穏やかな気分で目が覚めます。理由はわかりません」

「夢の中で彼を初めて見たときから、大好きになりました。とてもハンサムとはいえません。でも、彼はロマンチックな身振りで私を優しく扱ってくれます。私に花や宝石を買ってくれたり、夕日を見にディナーやビーチに連れていってくれたりします」

「私はいつも、住んでいる街の上空を飛びながら友人を観察するという夢を見ていました。別の家に引っ越して以来、夢の中で飛んでいるときにこの男に出会うようになりました。言葉を交わしたことはありません」

「初めてこの男の夢を見たとき、私は仕事でとても苦労していました。人がいない巨大なショッピングモールで迷子になる夢に突然、この男が現れ、私を追い回しはじめました。

長い間走り回って逃げ、スーパーマーケットの壁にぶつかったところで追いつかれたとき、私に微笑みかけ、レジの場所を教えました。そこで目が覚めました。その夜からずっとこの男はすべての夢に現れて、目を覚ますタイミングを知らせてくれるようになりました」

「夢の中で、サンタクロースの格好をしたこの男を見ました。彼を見ていると、とても幸せな気持ちになりました。彼が私に微笑むと、頭が風船になって私の頭上に浮かびました。飛び上がって掴まえようとしましたが、どんなに手を伸ばしても届かないのです」

「私はこの男を3つのまったく異なる夢で見ました。突然現れ、3つの夢で『すべては終わった』という同じメッセージを伝えられました。恐れの感情はありませんでしたが、今でも何について語っていたのかはわかりません」

前述の通り、現象の解釈はいくつかある。ユングの精神分析理論をもとに考えれば、この男は集合的無意識に属する典型的なイメージ=アーキタイプ(元型)であり、特に敏感な問題で困難な状況(感情の発達、生活の劇的な変化、ストレスの多い状況など)に置かれている状態で表面化する可能性があることがうかがえる。

宗教理論によれば、この男は創造主を模した姿であり、神格的な本質の存在である。神格として認識されるかぎり、夢を見た人が、少なくとも夢の中では彼の指示や発する言葉に明確に従わなければならない。

心理社会学的理論の一種である夢模倣理論では、THIS MAN現象が偶然に発生し、模倣によって徐々に発展したという見立てが行われている。何らかの方法で現象の知識を得ることで大きな心理的インパクトがもたらされ、無意識のうちに模倣していく。その過程で、夢の中でTHIS MANを見るようになる。

最も興味深いのは、THIS MANは実在する人物で、特殊能力を駆使して人々の夢に入ることができるという「ドリームサーファー理論」だ。つまり、同じ人間が実社会と夢の中の世界に同時に存在していることになるが、ただ、科学的側面からの説得力はぐっと低くなる。

さらにいうなら、現象の背後に大手企業なり政府なりが開発したソーシャル・エンジニアリング計画があると信じている人もいる。

2015年、デジタルメディアの「vice」が「thisman.org」を立ち上げたナテッラ氏に対するインタビューを行った。

ナテッラ氏自身は、2008年の冬にこの男を夢の中で初めて見たと語っている。

サイトを立ち上げた理由は、自分の個人的な体験に対する答えを出すためだった。画像生成ソフトを使ってTHIS MANの顔を描き、それを仕事仲間に見せて「thisman.org」のコンセプトを説明したところ、やってみようということになったという。

俯瞰すると、ニューヨークの有名精神科医の患者が描いたイラストに関する背景も含め、ナテッラ氏が発案したプロジェクトがきっかけになって始まった現象だったという解釈になるのだが、それがすべてではないとする見方がある。

陰謀論的観点から見れば、THIS MANは意図的に生み出されたものだが、ナテッラ氏が語るような目的のためではなく、ナテッラ氏自身が真の意味での発案者であるわけでもない。現象の背後には、ネットロア的なアプローチであれサブリミナル効果であれ、巨大な仕組みが介在しているというのだ。

また、ナテッラ氏は、「THI SMANは一種のワームホールである」という謎めいたコメントを残している。世間一般ではナテッラ氏の創造物であるというコンセンサスが構築されているが、彼自身は自分が「タイムループにおける一地点にすぎない」と語っている。

実際のところ、THIS MANはナテッラ氏がサイトでイラストを紹介する30年前の時点で、多くの人々がTHIS MANをすでに夢の中で見ていたことを示す資料に関する話もある。そして今も、世界のどこかで彼の夢を見ている人がいるだろう。

現象がウェブ上で一気に拡散し、プロジェクトとして大成功を収めた要因は、だれでも日常的に体験する夢という身近な異次元をモチーフにしたことだった。ただ、サブリミナル効果あるいはフォルスメモリー=偽記憶といったものをキーワードにして考えると、ソーシャル・エンジニアリング・テクノロジーというまったく新しい要素が浮かび上がる。現象の本質は、インパクトのある浸透性が抜群なミームを使って、だれもが見る夢を媒体にしたソーシャル・エンジニアリング・プロジェクトではなかったのか。

ナテッラ氏がこのプロジェクトにかかわっていたとして、その経緯については彼自身の言葉を信じるしかない。また、本人が何も知らないまま、何も自覚しないまま大きなシステムに組み込まれ、中核的なプレイヤーの役を担わされてしまった可能性も否めない。30年前から始まっていたのならば、かなり長期にわたるソーシャル・エンジニアリング・プログラムが稼働しつづけていたことになる。

特定のキャラクターの刷り込みは、たとえひと昔前のサブリミナル効果のようなアナログな手法であっても、長期にわたれば何らかの効果があったことは容易に想像できる。

ただ、それと同時に他の解釈の可能性も忘れてはならない。THIS MANは、夢の中で人間の精神的存在の根幹に働きかける。人間にとっての元型的な何かであれ、神格の一種であれ、潜在意識レベルでかかわりあうことができる存在だ。

それに、THIS MAN現象にネイティブ・アメリカンの伝承に似た響きを強く感じ取る人もいる。不特定多数の人々の夢の世界を一時的ではあっても支配できるので、人間の潜在意識が生み出した夢魔のようなものと考えられるという意見もある。

さらにいうなら、ネット上でかなりの量の関連資料を見つけることができて、彼の存在がデータという形で顕在化している今、その活動域も夢の中だけに限られなくなるのかもしれない。

「THIS MAN」

2024年6月7日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー。

https://thisman-movie.com/

(月刊ムー2024年6月号より)

関連記事

CIAの洗脳実験は現代のセレブも巻き込まれている? MKウルトラ計画の現在/宇佐和通「陰謀論時代の闇」

都市伝説研究家の宇佐和通氏の新刊「陰謀論時代の闇」から、知っておくべき陰謀論的常識を紹介。

記事を読む

アポロ月面着陸は事前に撮影されていた!? 告発系ラブコメ映画「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」への不穏な期待

アポロ計画を題材にした新作映画のテーマは「ヤラセ映像制作」! 陰謀論+ラブコメが何か真実を突いてしまうのではないか?

記事を読む

家族全員が異星人に拉致された「アーレンス一家」の恐怖体験! 16年後に蘇った戦慄の記憶

あの日の夜の奇妙な体験は、いったい何だったのか――。その16年後に思い返し、それがエイリアン・アブダクションであったことが判明した事件があるのだ!

記事を読む

大自然の中で人々が次々と消える…未解決失踪事件の続発エリア/バーモント州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

おすすめ記事