アーサー王伝説を新石器時代までさかのぼって研究! 「聖杯の神話」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、イエス・キリストが最後の晩餐で使用し、その血を受けたとされる聖杯にまつわるさまざまな謎を取りあげる。

アーサー王と円卓の騎士の伝説は、舞台となっているイギリスだけでなく、他のヨーロッパ諸国やアメリカでも人気のある冒険物語である。

一般に広まっているところでは、アーサーはブリテンの王ウーゼル・ペンドラゴンの子として生まれ、最強の魔法使いマーリンに養育され、父王の死後国内が騒乱状態になったとき、岩に刺さったままの名剣エクスカリヴァーを引き抜いて、王として認められる。

王となったアーサーは、敵や侵略者たちとの戦いを繰り広げてブリテン全土を支配し、キャメロットに都を定めて、周囲に円卓の騎士たちを集める。円卓の騎士というのは、アーサー王を含め、上座や下座の区別のない、つまりお互いに身分の差がないことを示す大きな円形のテーブルに集うことを許された、最高の騎士たちのことである。

アーサーと騎士たちは、その後も数々の不思議な冒険を繰り広げる。そして物語の最後に、アーサーは甥のモードレッドの反乱に直面し、モードレッドを倒すが、自らも瀕死の重傷を負ってアヴァロン島に去っていく。しかし故国に危機が訪れるとき、アーサーは再び姿を見せると締めくくられている。

一連の物語は、敵対する騎士たちだけでなく、魔法使いや魔物なども次々と登場する壮大なファンタジーとなっている。アーサー王は一般に伝説上の人物とされているが、欧米では実在説も根強く、その居城キャメロットの所在についても議論が続いている。

そのアーサー王と円卓の騎士の物語には、失われた聖杯の探索をテーマにしたものもいくつかある。ここでいう聖杯とは何だろうか。

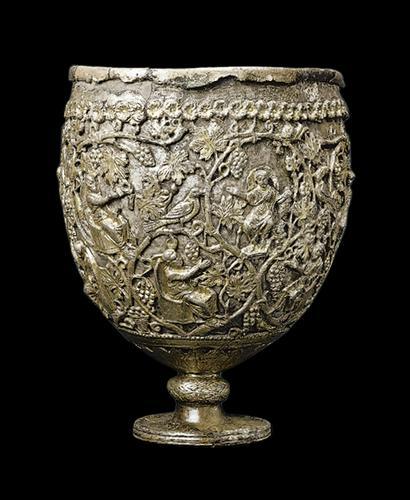

聖杯は英語で「ホーリー・グレイル(Holy Grail)」と呼ばれており、アーサー王伝説の中では、イエス・キリストとその弟子たちが最後の晩餐でワインを飲むために用いた大型のカップとされている。

いわゆる最後の晩餐については、『新約聖書』に正典として収録された4つの福音書のうち、「共観福音書」と呼ばれる3つが記しており、レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、多くの有名な画家の作品のモチーフともなっている。

こうした福音書の記述によれば、イエスはエルサレムのとある邸宅で、12人の弟子と共にユダヤ教の祝日である過越の祭を祝う食事をとった。

イエスはパンを裂いて弟子たちに与えながら「これは私の体である」と述べた。そして杯をとり、感謝の祈りを唱えて弟子たちに渡すと、彼らはその杯から飲んだ。この杯が、後に聖杯と呼ばれるようになったのだ。

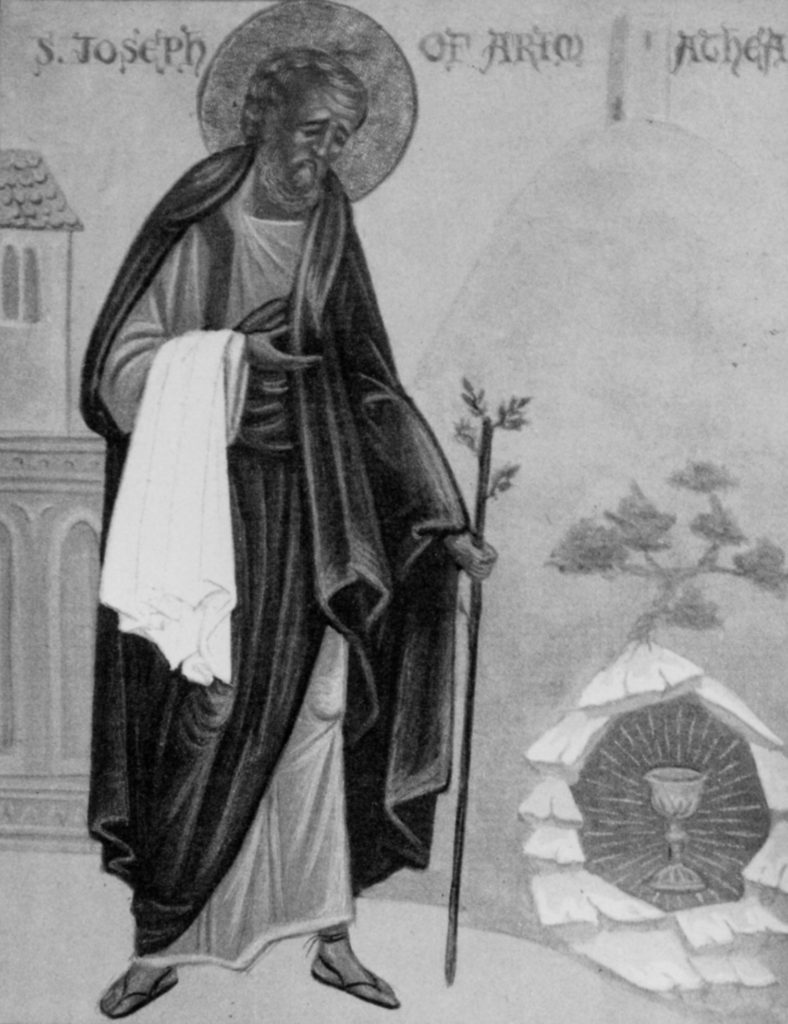

イエスが十字架に架けられたとき、弟子のひとりであるアリマタヤのヨセフは、イエスの体から流れ落ちる血を受けるのにこの聖杯を用いたといわれている。また、その後ヨセフが件の聖杯を携えてイギリスに渡ったという伝説も伝わっている。

この聖杯は万病を癒やす力を備え、その杯から飲む者は不死となるとも伝えられていたが、アーサー王の伝説においては、いつのころからか自ら姿を隠してしまい、その行方はだれも知らなかった。そこで物語では、円卓の騎士たちが聖杯を求めて各地で冒険を繰り広げるのだ。

聖杯をイギリスにもたらしたというアリマタヤのヨセフについては、4福音書すべてが、彼のことをイエスの弟子のひとりであり、ローマ総督ピラトとかけ合ってイエスの遺体を受け取り、墓に葬った人物として記述している。しかし、ヨセフと聖杯の関係について、『新約聖書』はいっさい沈黙している。

このアーサー王伝説における聖杯のモチーフは、のちの文学作品や映画作品にも広く影響を与えており、スティーヴン・スピルバーグの映画『インディ・ジョーンズ最後の聖戦』でも、この意味での聖杯が登場する。

ところが、伝説では所在不明となったはずの聖杯とされるものが、じつは世界各地にいくつも残されている。

たとえばスペインのバレンシアにある大聖堂には、金属の脚部をつけた暗赤色のメノウ製の聖杯が展示されているし、イタリアのジェノヴァにあるサン・ロレンツォ大聖堂にも、緑色のガラスでできた六角形の皿が聖杯として展示されている。

ほかにも、スペインのサン・イシドロ教会やニューヨークのメトロポリタン美術館にも、聖杯と称するものが展示されている。こうした聖杯にはそれぞれいわれがあるのだが、本物かどうかについては疑わしいところがあるのも事実だ。

他方、聖杯とはじつはイエスの子孫の血脈のことだとする説もある。その根拠として、英語の「ホーリー・グレイル」の元になったフランス語「san greal」の語源が「sang réal」、つまり「王の血筋」だと主張する者もいる。この場合の王とは、世界の王イエス・キリストのことであり、したがって聖杯とは、イエスの子孫の血統に連なる子孫を示す言葉だということになる。

しかし、イエスの子孫とはどういうことだろう。『新約聖書』正典には、イエスが結婚していたことを匂わす記述はいっさいない。まして、イエスに子どもがいたなどということがあり得るのだろうか。

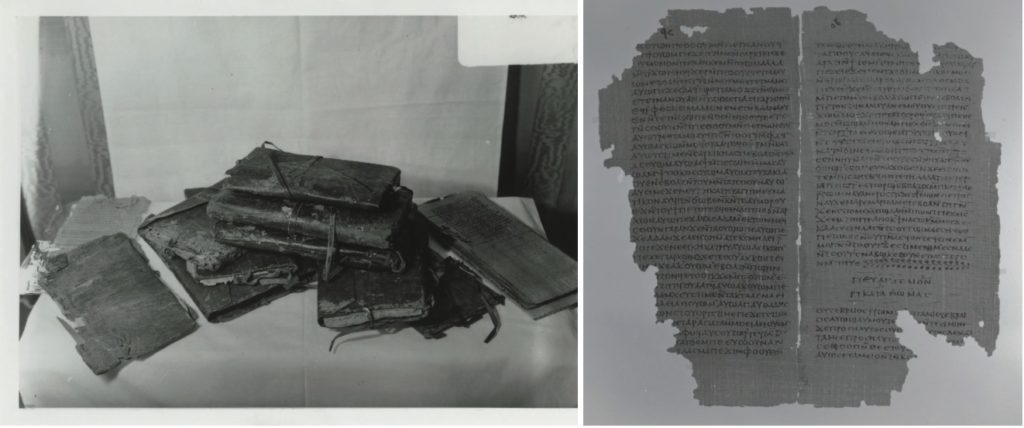

ところが『新約聖書』外典の中には、イエスが結婚していたと記す文書が実在するのだ。それが、「ピリポによる福音書」である。

外典とは、ローマ教会が公式の「聖書」を編纂する過程で、内容が不適切であるとして削除された文書の総称である。そのひとつ「ピリポによる福音書」は、1945年にエジプト南部のナイル河畔にあるナグ・ハマディの洞窟から発見された、いわゆる「ナグ・ハマディ文書」と呼ばれるものの一書だ。

その中に、マグダラのマリアは「キリストの同伴者」であり、「主はマリアをすべての弟子たちよりも愛していた。そして彼女の口にしばしば接吻した。他の弟子たちは彼がマリアを愛しているのを見た」という記述があるのだ。

マグダラのマリアについては、公認の4福音書も言及している。そしてこれらの記述をよく読んでみると、イエスとマグダラのマリアが特別な関係にあったことを匂わせる記述がいくつも見つかるのである。

まず、マグダラのマリアは、イエスが息を引き取るとき、最後まで見守った女性たちのひとりである。そして、安息日が明けて最初にイエスの墓を訪れた女性たちのひとりとして、彼女の名が登場する。

じつは、最初に墓を見に行った女性たちの名は、福音書によって微妙に異なっている。しかし、マグダラのマリアの名前だけは、4つの福音書すべてに登場している。

さらに「マルコによる福音書」によれば、復活したイエスが最初に姿を見せた相手がマグダラのマリアであった。

このようにマグダラのマリアが特別な女性であったことは、正典からも十分推定されるのだが、ローマ・カトリック教会は従来この点を意図的に無視してきたように思われる。

マグダラのマリアが産んだイエスの子どもたちについては、オーストラリアのバーバラ・スィーリングやイギリスのローレンス・ガードナーがその著書で触れている。

ガードナーによれば、マリアは長女タマル、長男のイエス2世と次男のヨセフという3人の子を産み、紀元44年に南フランスに渡っていったという。

実際、南フランスのサント・マリー・ド・ラ・メールには、マグダラのマリア一行が小舟でここの海岸にたどり着いたという伝説も伝わっている。そして、南フランスは従来からマグダラのマリアに対する信仰が盛んな場所でもある。

その後、イエスの子どもたちもヨーロッパに移住したことで、その血統はヨーロッパで引き継がれることになった。

では、その後聖杯たるイエスとマグダラのマリアの子孫はどうなったのだろう。

再びローレンスによれば、イエスの血脈は次男ヨセフによって引き継がれ、やがてゲルマン民族の一派フランク族のとある族長と結びつく。この一族の子孫が、のちにフランスでメロヴィング朝を開いたクローヴィス1世である。つまりガードナーによれば、フランスのメロヴィング朝王家は、聖杯の血筋を継ぐ者ということになる。

しかし、メロヴィング朝は751年、宮宰であったピピン3世がローマ教皇と結託し、最後の王キルデリク3世から王位を簒奪してカロリング朝を開き、キルデリクの子テウデリクも修道院に収容されたまま死亡したことで、公式には断絶したとされている。

ローレンスによれば、かつてのイギリスの王朝スチュアート朝も、イエスの子孫の血筋であるという。スチュアート朝の血筋も1714年に断絶してしまうが、メロヴィング朝もスチュアート朝も密かに血脈が伝えられており、その子孫が今も実存しているとローレンスは述べている。

だとすれば、このように歴史の表舞台から消されたイエスの子孫たちこそ、失われた聖杯だということになる。

ところで、メロヴィング朝に関しては、その血筋を守るために「シオン修道会」という秘密結社が組織されているという説もある。

マイケル・ベイジェント、リチャード・リー、ヘンリー・リンカーンの共著『レンヌ=ル=シャトーの謎』によれば、シオン修道会は、第1回十字軍指揮官のひとりで、聖地奪回後エルサレム王国国王に選ばれたフランスのバス・ロレーヌ公ゴドフロワ・ド・ブイヨンが1090年あるいは1099年に設立したもので、テンプル騎士団や薔薇十字団、フリーメーソンなどもその影響下にあったという。

アメリカの作家ダン・ブラウンが、シオン修道会のこうした背景をほぼそのまま物語の設定として拝借し、2003年に小説『ダ・ヴィンチ・コード』を発表。作品は世界的ベストセラーとなり、映画化もされたことで一大ブームを巻き起こした。

謎めいた組織としてシオン修道会も注目を集めたが、現実にはフランスのピエール・プランタールなる人物とその仲間が、古くから存在したように装って1956年に設立した団体にすぎなかったようだ。

しかし、たとえシオン修道会自体は作り物の組織だったとしても、聖杯がイエスの奇跡と秘密を秘めた存在であることは、今後も変わることはないだろう。

●参考資料=『新共同訳聖書』(日本聖書協会)、『聖杯の血統』(ローレンス・ガードナー著/清流出版)、『レンヌ=ル=シャトーの謎』(マイケル・ベイジェント、リチャード・リー、ヘンリー・リンカーン著/柏書房)、『イエスのミステリー』(バーバラ・スィーリング著/NHK出版)

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

アーサー王伝説を新石器時代までさかのぼって研究! 「聖杯の神話」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

「聖杯」の場所を突き止めた!? 2021年早々に本格調査へ!/遠野そら

テンプル騎士団からヒトラーまでが探し求めた聖遺物「聖杯」発見のニュース。それは、イギリスの、とある川底に眠っているという……。

記事を読む

魔術的技法で生みだされた人造人間「ホムンクルス」の謎/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、容器の中で人工培養によって生みだされる小さな人造人間「ホムンクルス」について取りあげる。

記事を読む

「口裂け女」はCIAの実験だった? 情報機関によるソーシャル・エンジニアリングの実態/宇佐和通

かつて日本中の小中学生を恐怖させた「口裂け女」。その都市伝説の誕生にはCIAが関与していたという噂がある。これまでCIAが行ってきた情報操作の実態について迫る!

記事を読む

おすすめ記事