南極の氷床下に14本の腕を持つUMA・有機体46-Bが潜む!? 科学者3人を襲った怪物を捕獲したロシアの謀略

南極の氷床の奥深くに広がる湖に、14本の腕を持つ巨大軟体生物が生息しているという。「有機体46-B」と名づけられたこの謎の生物は、一説によれば恐るべき“生物兵器”として14本の腕で手ぐすねを引いて出番

記事を読む

日本の伝統文化、短歌。どこか敷居が高いイメージもあるが、短歌は古来「目に見えない鬼神をも泣かせる」ほどの強力な霊力を秘めるといわれ、オカルトとは非常に親和性が高い文化だ。 大塚寅彦氏、笹公人氏という短歌界の巨匠を招き、「短歌とオカルト」の秘められた関係をたっぷりとレクチャーしていただいた。

現代日本で、歌人ほど日常的に深く言霊に向き合っている職業はない。当代一流の歌人は、令和の言霊をどのように読み解いているのだろうか。

「オカルト短歌」でもおなじみの笹公人氏の分析は、音韻に着目したユニークなものだ。

まず令和の前に、平成の音韻をみてみよう。「へーせー」の韻は「えーえー」となるが、これは音韻的にはかなり閉塞感の強い音となる。笑い声でも「えへへ」にはどこか媚びた響きがあるように、「え」は屈折した音であり、これがふたつも重なってしまったのが平成という時代の閉塞感の一因になってしまったのでは、と笹氏はみる。

同様に昭和をみると、音韻「おーあ」は明るく弾ける「あ」音で終わり、昭和が後半にかけて輝きを増し、バブルという大爆発で締めくくられた歴史に重なり合う。

そして「令和」の音韻「えーあ」は、平成の「え」と昭和の「あ」のハイブリッド構造になっていることがわかる。

つまり令和は、初めのうちは平成を引きずったような閉塞感が続くが、後半は「あ」音の言霊によって、一転昭和後期のような明るく弾けた時代になる、というのが笹氏の令和予測だ。

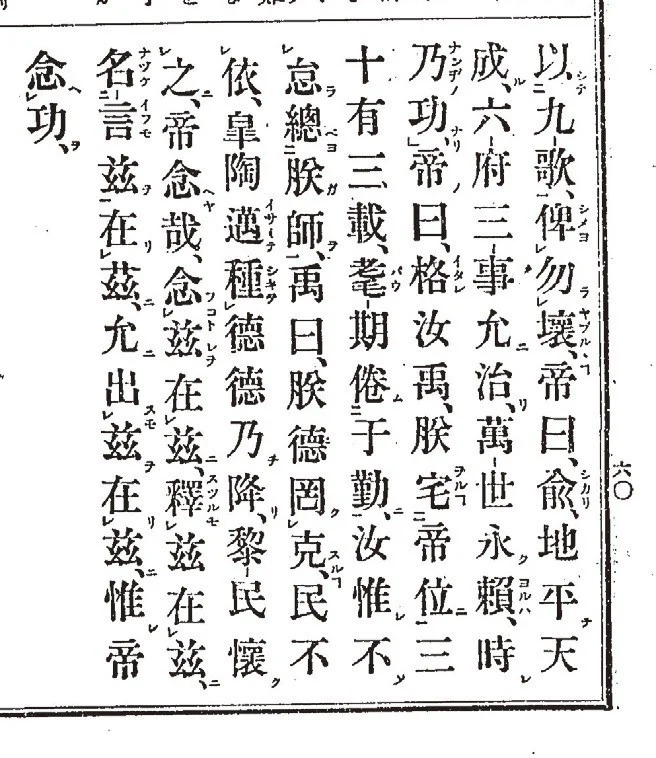

いっぽう大塚寅彦氏は、令和の元号の出典選定プロセスに注目する。元号は中国古典からとるのが通例で、昭和は『書経』の「百姓昭明 協和万邦」を出典とする。その意味は「人々が徳を明らかにし、世界の共存繁栄がはかられる」というものだが、皮肉にも昭和の歴史が一時期、元号に込められた願いとは正反対の方向に進んでしまったことはだれもが知るとおりだ。

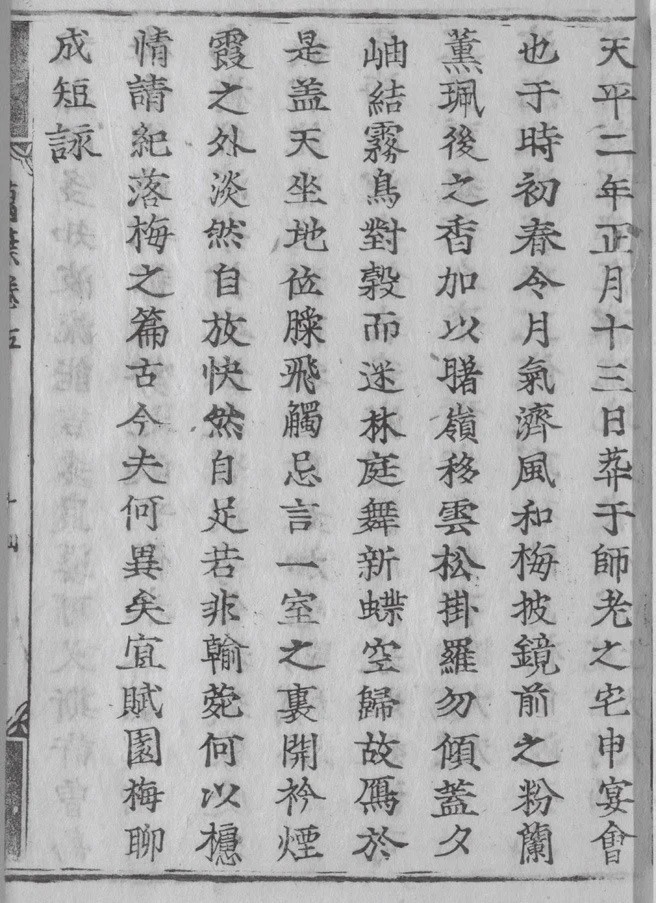

平成の出典も同じく『書経』の「地平天成」すなわち「洪水が治まり国土は平静に、自然の運行も順調になった」という意味の一節からとられているのだが、現実は雲仙・普賢岳の噴火にはじまり、度重なる震災、津波、集中豪雨と、平成は天変地異に見舞われ続けた時代になってしまっている。このように、漢籍からとられた元号は2代にわたって込められた願いがまったくの裏目に出てしまっているのだ。

大塚氏は、今回令和が『万葉集』からとられた意味をここに見る。「国書を出典にする」という新例によって、元号が裏目裏目に出ていたいやな流れを切り替えようという思惑があったのではないかというのだ。

さらに、文字学的に令和を解析すると、「令」とは高い位にある人物がひざまずいて神意をうかがう姿を表す象形文字。「和」は「和(な)ぐ」とも読み、草薙剣の「薙(な)ぐ」、ばっさり祓う、祓い清めるという意味に通じる。

さらにナグは開闢の神イザナギと、イザナギの持つ神器・天沼矛にもリンクしていく。すなわち、令和の未来は、神意のような抗いがたい何らかの「実力行使」が求められる時代、「実力行使」が不可避的に命じられる時代になるのではないか、というのが大塚氏の予測だ。しかし同時に、その「実力行使」の先にはイザナギと天沼矛に象徴される新たな国生み、新日本の幕開けも予感されるという。

音韻からみる笹氏、文字から読み解く大塚氏ともに、令和の時代には前半にネガティブ、後半にポジティブな言霊を見出している。これは偶然の一致なのか、それとも……。

江戸時代まで元号は頻繁に変更されたが、これは災害などがあったときによい言霊を持つ元号で現実を改変するという考え方があったためだ。元号の言霊で未来を褒め称え、よい方向に軌道修正しようとしたわけだ。

物事が始まる前にあらかじめよくなる前提で祝福してしまうのは「予祝」という呪術の一種であり、元号は言霊を使った「予祝」のまじないでもあったのだ。

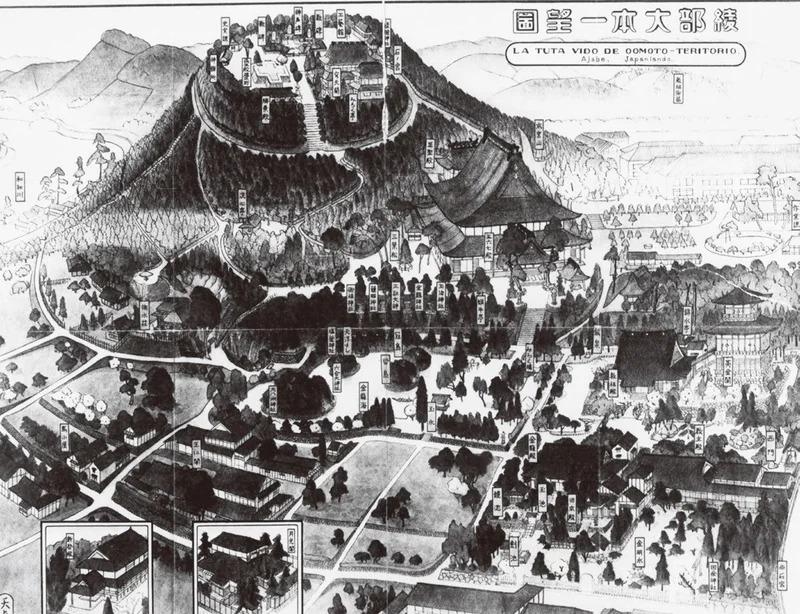

戦前期、この「言霊を使った予祝」をだれよりも意識し、実践していた歌人がいる。大本教祖・出口王仁三郎である。

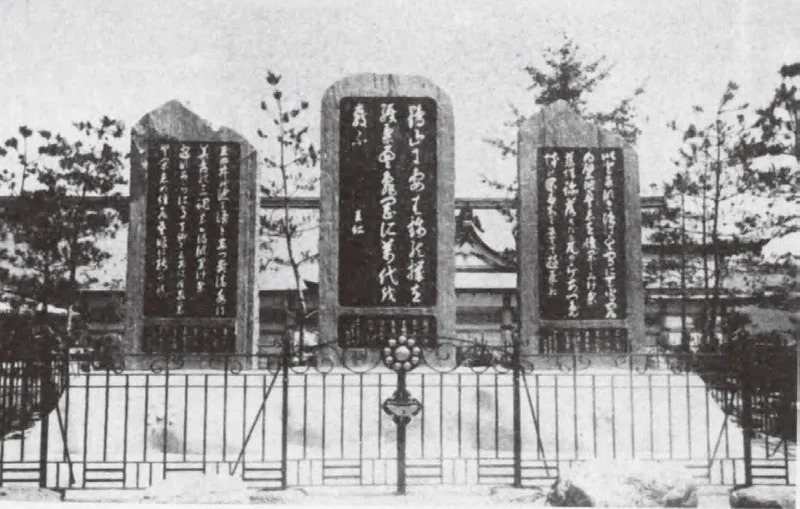

言霊による予祝は短歌というかたちで行われることもあったのだが、王仁三郎は「素戔嗚の神の尊のつくらしし三十一文字は言霊の本よ」という歌まで残すほど短歌の持つ言霊の力にこだわりを持っていた。そのあらわれとして、彼は教団道場の建設予定地が決まると必ず現場を訪れ、その土地にちなんだ和歌を詠んでいるのだ。

*

「盛んなりし宮居の跡の鶴山に 山ホトトギス昼夜を啼く」(綾部)

「亀山の城址に立ちていにしへの英雄明智をしのぶ梅雨空」(亀山)

*

土地に赴き、その場所を称賛する和歌を詠むことは、言霊によって土地を清め、同時にその力を得ることを願う行為になる。これは古代の大王や豪族たちが行った「国褒め」という儀式であり、王仁三郎は短歌を使いこの古代呪術を再現していたのだ。

「王仁三郎と言霊」についての随一の研究者でもある笹氏は、自身も実際に「国褒め」儀式を実践したことがあるそうだ。熊野大社や天河神社といった大社の前で、「国褒め」の短歌を詠みあげる奉納の儀式を行ったところ、直後にまるで「受け取ったぞ」とでもいうような強烈な風が、神社の奥から吹き抜けてきたことがあるという。

あるいは王仁三郎も、笹氏のような神秘的な実体験を経て短歌の呪力を確信したのかもしれない。

国褒めほどではないが、よりカジュアルに短歌の呪術性を利用した「呪い歌」というジャンルも古くからある。

*

「蟻殿は虫に義の字と書きながら人の住まいにことわりもなし」(家に蟻を寄せつけない歌)

「たち別れ いなばの山の峰に生ふる まつとしきかば今帰り来む」(行方不明のペットを捜す歌)

*

といったもので、他にも火除け、止雨、さらには早起き祈願など「呪い歌」の種類はさまざまで、この多様さはそれだけ短歌の呪力が広く認識されていた証拠ともいえる。

現代人には「短歌のおまじない」なんて馴染みがない、と思われるかもしれないが、日本人ならばほぼ全員が一度は「呪い歌」に触れたことがあるはずだ。だれもが知る有名な呪い歌、それが「百人一首」だ。

百人一首の誕生には、撰者藤原定家と、最有力パトロンだった後鳥羽院との複雑な人間関係が関わっている。

歌人・定家は、自身も有能な歌人であった後鳥羽院に見出されたことでその地位を固めていくのだが、あるとき院を揶揄するような歌を詠んだことで激しい怒りに触れ、絶縁されるに等しい憂き目にあってしまう。

ほどなく承久の乱で院と幕府が対立すると、定家は院を無視するようなそぶりをみせ、それどころか逆に鎌倉の将軍源実朝に『万葉集』を贈るといった行動に出る。

よくいえば世渡り上手だが、ひらたくいえば寝返りである。承久の乱後、院は隠岐島に配流、定家はうまく宮中に勢力を維持することができたわけだが、これ以降隠岐に流された院の存在は定家にとって非常な脅威となった。というのも、当時は死者の祟りよりも「生き霊」の怨念のほうがはるかに恐ろしいものと信じられていたからだ。

定家は、必ずやってくるに違いない院の生き霊から一族を守る必要があった。そのために百人の歌人の短歌を百枚の色紙にかきつけ、親交のあった僧蓮生の山荘に飾り付ける。

蓮生は定家の息子為家の義理の父であり、山荘はいずれ為家が引き継ぐはずのものだった。つまり、定家は息子のために、短歌の言霊を使って院の生き霊を遮(さえぎ)る仕掛け結界を張ったのである。

百首のなかでも要注目なのが、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)のこの歌だ。

*

「心あてに折らばや折らむ初霜の おきまどはせる白菊の花」

*

「おきまどはせる」は「隠岐惑わせる」、隠岐からくる生き霊を惑わせるという意味にとれる。大塚氏は「短歌の掛詞について四六時中考えつづけていた定家が、これを意識していなかったはずがない」と断言する。

さらに「白菊の花」。いわずもがな菊は天皇家の紋章だが、これは後鳥羽院が菊紋を好んで用いたことにはじまるともいわれる。菊は後鳥羽院を象徴する花であり、この一首は院の目くらましに最適な歌として選ばれたものだ

ったのだ。

「和歌による曼荼羅」と評されるほど、百人一首には複雑な仕掛けが施されているといわれる。裏切りの負い目と生き霊の恐怖を感じ続けた定家が、知識と経験を総動員して編み上げた呪術装置が百人一首だったとしたならば、日本人はしらずしらずに「呪い歌」の言霊に影響されつづけていたことになる。

短歌の強い呪力は、それを作る歌人にも影響を与えてしまう。それを証明するように、歌人が歌づくりに前後して神がかりのような状態に陥ってしまう例が少なからず見られるのだ。大塚氏の言葉を借り、これを歌人の「入巫(にゅうふ)体験」と呼ぼう。

たとえば宮沢賢治は、18歳で神経性の病気を患い入院していたとき、病床で魂の体外離脱を思わせるような不思議な短歌を大量につくっている。

*

「なつかしき 地球はいずこ いまははや ふせど仰げどありかもわからず」

「そらに居て みどりのほのほかなしむと 地球のひとのしるやしらずや」

*

しかもこのとき、賢治は故郷の山の神に剣で腹を突き刺される夢をみた直後に病から回復した……といういかにも入巫を感じさせる後日譚がつく。

大塚氏、笹氏の作品にも入巫状態を思わせる幻視的な歌があるが、両氏ともこうした歌を詠むときには「何かが入り込んできて、知らないうちにできている」という感覚があるのだそうだ。

歌人たちのなかでも最も奇異な入巫状態にあったのが、意外にも「はたらけどはたらけど猶我が生活楽にならざり ぢっと手を見る」(『一握の砂』)などの歌で知られる石川啄木だと大塚氏はいう。

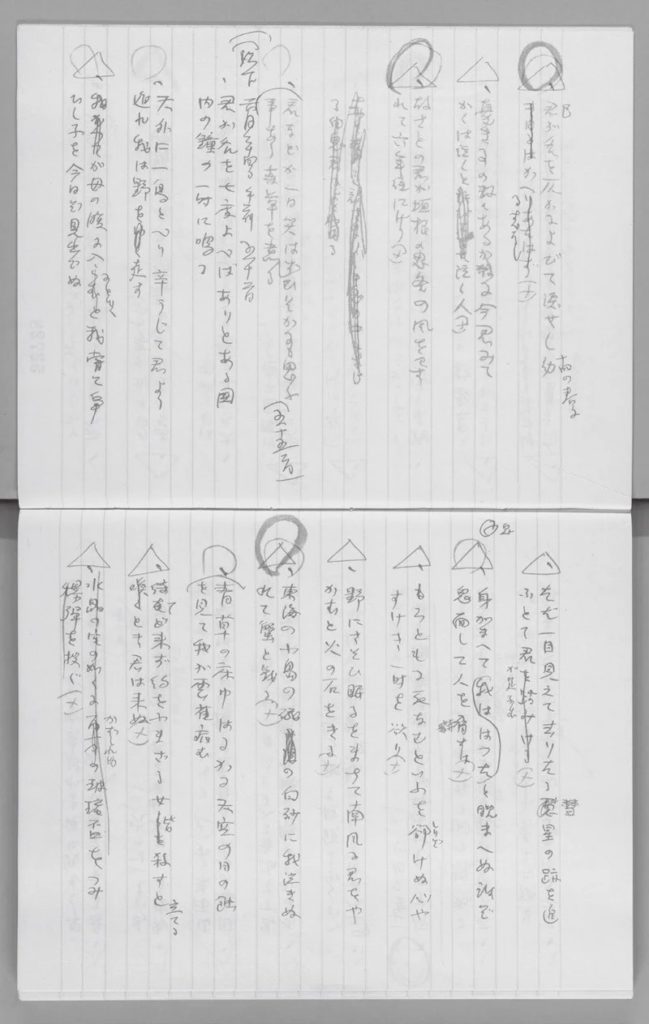

啄木といえば、生活やふるさとを主題にした、「幻想的」とは反対の歌を詠む印象がある。しかし啄木は22歳のころ、下宿に籠もり3日で150首近い短歌を作りつづけるというまさに入巫状態といえる生活を送ったことがあるのだ。

*

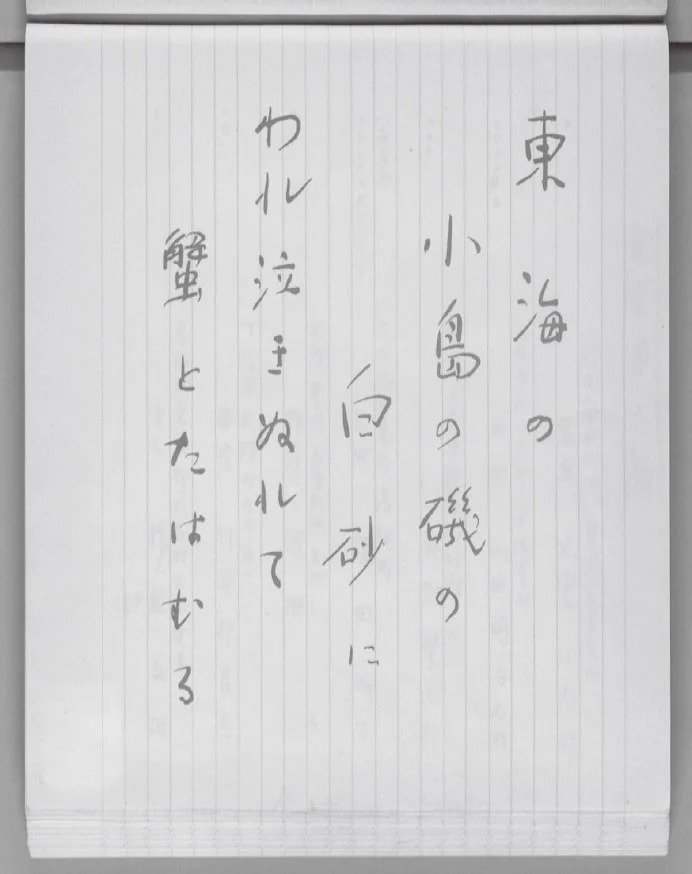

「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」

*

有名なこのはこの一首だが、同時につくられた短歌には啄木のイメージに反するようなおどろおどろしいものばかりが並ぶ。

発想を逆にすれば、一見美しい情景をうたったこの一首も、実は入巫状態の啄木が詠んだ無気味な意味をもつ歌だった可能性があるのだ。そんな啄木の謎を追った大沢博著『石川啄木『一握の砂』の秘密』(論創社)によれば、その背景には幼少期の啄木が直面した親しい人の死と、それにまつわるトラウマが潜んでいるという。

岩手県の農村で寺の息子として育った啄木には、沼田サダという幼なじみの少女がいた。啄木の初恋の相手だったともいわれるが、彼女は当時の流行病により8歳の幼さでなくなってしまう。その遺体は啄木の生家の寺で、当時の風習により土葬に付されている。

ところが啄木は後日、なんとサダの墓に盛られた土を素手でかき分け、遺体を掘り起こそうと試みているのだ。もはやその理由を知る由もないが、たまたま現場を見かけた大人が驚いて「いかん、墓場で怪我したら一生治らんぞ」と制止したことでコトは未遂に終わる。しかし「墓場の怪我は一生治らない」というひと言は、啄木の心に消えないトラウマを刻みつける言霊となってしまうのだ。

啄木の歌には「砂」を詠んだものが数多くあるが、その理由が墓場での記憶に囚われたものだったならば……。先の歌に戻れば、啄木が「白砂」に泣きぬれた理由さえまったく違ってみえてくる。さらに「ぢっと手を見」たのが、両手の一生治らない傷を眺めていたのだとすれば、あの『一握の砂』の意味さえ激変してしまう。

石川家は啄木が幼いころから度重なる不幸に見舞われているが、墓での一件を知る近所には「墓あばきの祟りだ」とささやく声もあったという。そして幼い啄木自身がそれを自覚していた節もあるのだ。啄木の実生活が破天荒で自暴自棄的だったことは有名な話だが、それは「言霊」の呪縛に囚われつづけ、人生そのものを入巫状態で過ごした悲壮な歌人の姿だったのかもしれない。

言霊の力を得て入巫状態になった歌人は、人知を超えた超常の力を発揮してしまうこともある。

歌人の春日井建は、1997年9月のヴェネチア旅行中に偶然皆既月蝕に遭遇し、死に神を連想させる次のような怪奇な短歌を詠んでいる。

*

「死などなにほどのこともなし新秋の正装をして夕餐につく」

「鏡のまへ影ふりはらふ仕草して黒の背広の汝は微笑む」

*

その2年後、20世紀最後の皆既日蝕があった年にガンが発見され闘病生活に入った春日井は2004年5月に帰らぬ人となるが、それもまた月蝕のある月だった。97年の月蝕に詠んだ歌が、自らの死と「蝕」を結びつける予言の歌になってしまったのである。

さらに、歌人の入巫が歴史的事件を予知したとしか思えない例も存在する。

*

「摩天楼はマリアなのだね ジェット機は天使なのだね 受胎告知図」

*

これは歌人大滝和子の詠んだ一首である。説明するまでもなく、この歌に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を連想しない人はいないだろう。ところが、この歌の収められた歌集『人類のヴァイオリン』の刊行は、なんと西暦2000年。右の歌は同時多発テロの発生前に詠まれたものだったのである。

たまたまこの歌を目にとめた大塚氏も、はじめはテロ事件を詠んだものだと思ったそうだ。そして刊行年を見て、思わず戦慄を覚えたという。

摩天楼がマリア、ジェット機が天使。そしてジェット機が摩天楼に突き刺さることで受胎する……。時期はもちろん、その内容もあまりにも9・11をいい当てすぎているではないか。

しかし、短歌の言霊が予言の力を持つこと自体はさほど不思議ではない。冒頭で触れた短歌の予祝も、予祝が成就すれば予言となるわけだ。逆に、元号のように言霊が裏目にでてしまうことも当然ありうる。言霊を意識し続けた王仁三郎でさえ、うっかりよくない言霊を発したために大切な案件を台無しにしたことがあるというほど、言霊の力は人の制御を超えたものなのだ。

「百人一首」や「万葉集」などのなかにも、いまだ認知されていない予知、予言の歌が眠っている可能性は充分にある。あるいは、現代の歌人たちがリアルタイムで生み出している短歌のなかにも。それを見出して言霊の力を活用するのか、埋もれたままにしてしまうのか。それがこの悩める言霊の国・日本の未来を大きく左右することになるのかもしれない。

関連記事

南極の氷床下に14本の腕を持つUMA・有機体46-Bが潜む!? 科学者3人を襲った怪物を捕獲したロシアの謀略

南極の氷床の奥深くに広がる湖に、14本の腕を持つ巨大軟体生物が生息しているという。「有機体46-B」と名づけられたこの謎の生物は、一説によれば恐るべき“生物兵器”として14本の腕で手ぐすねを引いて出番

記事を読む

名古屋・鹽竈神社で発見! 河童の神様「無三殿(むさんど)さん」

名古屋駅からほど近い鹽竈神社に……河童像が! 無三殿(むさんど)さんは意外なご利益で親しまれている。

記事を読む

異端の超古代文献「古史古伝」の数々/世界ミステリー入門

現存する日本最古の歴史書といわれる『古事記』。ところが、それよりも古いとされる歴史書が存在する。それが「古史古伝」と総称される史書群だ。漢字伝来以前の書といわれ、アカデミズムから「偽書」扱いされている

記事を読む

列車にはねられたビッグフットが何者かに保護されて…!? 140年前の驚愕UMA接触事件

今でこそUMAの代表格としてネッシーに匹敵する知名度を誇るビッグフットだが、その歴史もまた驚くほど古い。140年以上前に発生した接近遭遇事件を解説!

記事を読む

おすすめ記事