「米の有人月面着陸は嘘だった」前ロシア宇宙機関トップがついに明言! 有名陰謀論に大きな転機か

アポロ計画の有人月面着陸は「なかった」――ロシアの前宇宙機関トップの発言が世界を駆けめぐっている。有名な陰謀論に転機か――!?

記事を読む

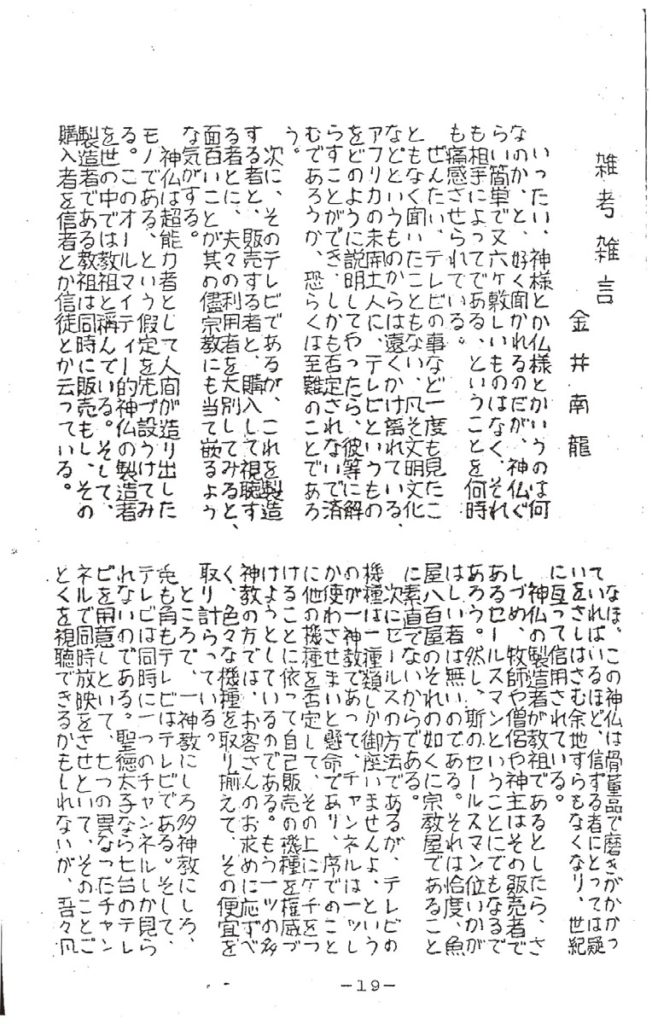

戦後の神道系行者として独自の神道を確立した金井南龍。その過激にして豊穣な知と行の蓄積は異彩であるがゆえに、今日に至るまで敬遠され、無視されてきた。そんな金井南龍の足跡を追いながら、彼の主張の一端に迫ってみたい。

目次

戦後に現れた神道系行者のうち、金井南龍以上に過激かつ豊穣な知と行の蓄積をもった人物を筆者は知らない。神道家でありながら、彼は天皇家および皇家神道を完膚なきまでに否定した。

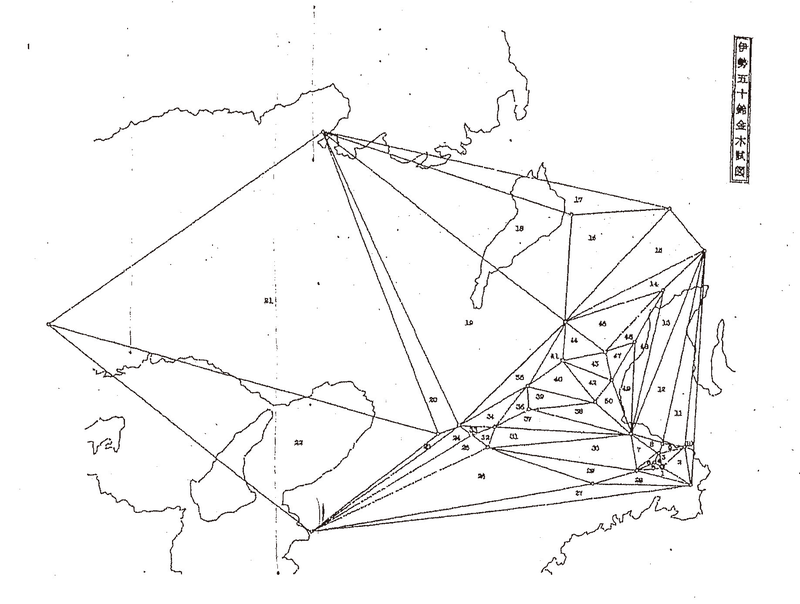

さらに、皇家神道にとって替わる世界神道樹立の下準備のために、かつて豊鍬入姫と倭姫がつくりあげたイワサカ──天照大神の御杖代として畿内を中心とした29か所の霊地(元伊勢)を巡り、外敵から皇家を護るために両姫がつくりあげたとされる「光の壁」=五十鈴フトマニ・クシロに替わる来るべき新時代のイワサカを、自ら29か所の火山霊地を巡ってつくりあげたと宣言した。

天皇家を外から来た勢力とし、とくに古代朝鮮の新羅との密接な関係を強調した南龍は、皇家神道を日本でしか通用しないローカルな「島国神道」だと断定した。スメラミコトの役割は、ほんらい「霊統」によって継承されなければならない。ところが皇家神道は、「霊統」を「血統」にすり替えて国を支配する道をつくった。

この君臨は、天皇およびその取巻きたちが「自分達にとっては都合の悪い神々」を根の国底の国に封じ込めることによって成立した。全宇宙の妣神であるイザナミ大神をはじめ、さまざまな「ヌシ」の神(天御中主、大国主など御名に主のつく神々)、世界各地の白山と光の道で連携している白山系の白山姫や白山菊くく理り姫ひめなど数々の神々を封印し、「身勝手な奇ッ怪神道を急々如律令的な鉄砲水の土砂をブチかませて……造成した」。けれども、そんな神道は虚構にすぎない。そもそも「血筋の上には神の方の系統は乗らない」。だから血筋絶対の皇家も、家元や宗家も、新興宗教の教祖らも、「みんな血筋で崩れる」のだと力説した。

皇家神道が無二の神典とする『古事記』や『日本書紀』の神代巻についても、南龍は読み方がまちがっていると強調した。神道学者らは記紀を「血統戸籍書」として読み、かつ国民にもそのように読ませてきた。しかし、記紀の神代巻は天皇家の血統譜などではない。それらは『聖書』と同じく「ミタマの継承譜」にほかならない。それを血統譜にすり替えたところに、この国でしか通用しない島国ローカル神道の根本的な欺瞞があるというのだ。

「私が審神をしてみますと、124代継いでいる天皇達には本もののスメラミタマを持った者は見当たりませんヨ。そして現在の天皇家にもなんです」

このように、従来の神道思想や行、儀式の在り方などを次々と否定し、まったく独自の神道を打ち立てた金井南龍とは、いったいどのような人物だったのか。その人生を追っていこう。

金井南龍(本名は三吉、以下南龍で統一)は大正6年、群馬県富岡町に生まれた。父は谷五郎、母は志んという。南龍の長男の璋光によれば、子供時代は「豪放磊落」で「一度云い出したら梃子でも動かぬ子供」だった。

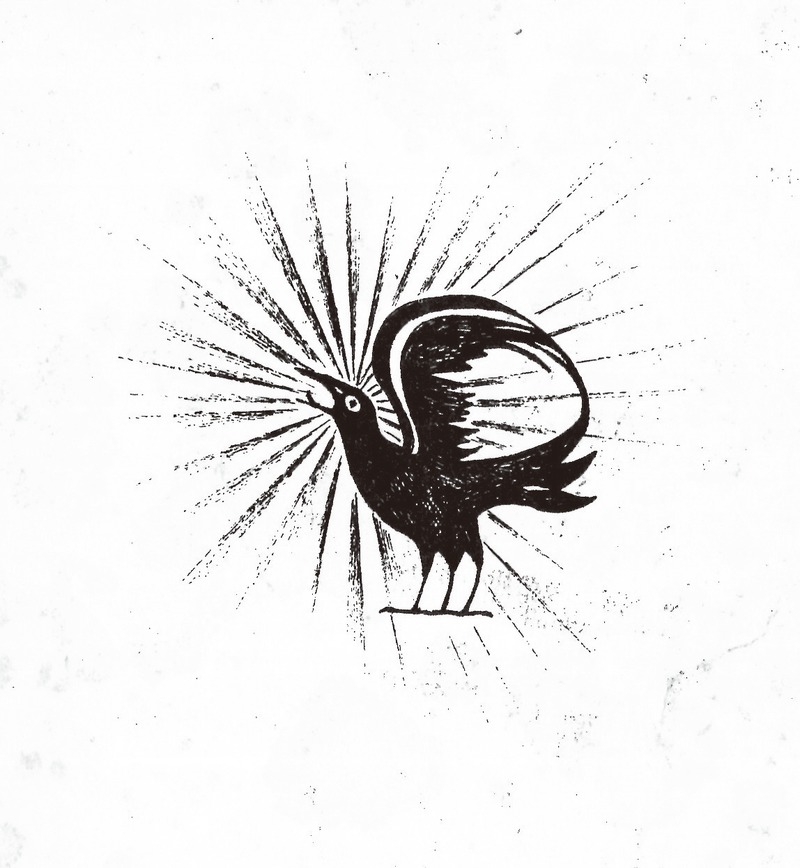

生まれつき神霊と交流できるミタマだったらしく、幼いころからさまざまな神霊と遊んで育った。彼の周囲には、実母のほかに観音の化身である「観音母さん」やその使い姫の白狐がおり、なにくれとなく世話をしてくれた。彼が「カミチャマ」と呼んでいた「白い髭を生やしたお爺さん」や、奈良県吉野郡の大台ヶ原から飛んでくる覚南坊(ボス天狗)も、遊びを通して南龍を鍛えた。白髭の老爺が役小角だということは後日知った。

三足烏とも親しかった。「地球の何処へでも、そして空の彼方の星の神界へも、神界なら三呼吸もするかしないうちに運んで呉れる三本足を持った烏さんが、呼べば直ぐ飛んで来て呉れた」。また地球上の各神界へは、富士の白大龍王がそのヌルヌルした身体に乗せて連れていってくれた。

この「楽しい」時代は5歳まで続いたが、足裏に刺さった針が体内で太腿まで上がる大怪我をし、手術前の麻酔の大量投与で能力が著しく減退させられた。以後、ずっとその状態が続いていると55歳時の南龍が書いている。

進学した旧制富岡中学(現富岡高校)では柔道部の副将を務め、苦学しながら大学生活を送ったというが、このころの経歴は大学名も含めて明らかではない。その後、同じ群馬出身の中島知久平(元海軍機関大尉)が創業した中島飛行機に就職したが、昭和13年、20歳で召集されたと語っているので、大学生活はほんの短期間だったのかもしれない。

陸軍ではまず近衛師団に配属されて皇居や御用邸の警備にあたったが、このとき生まれて始めてショッキングな事実を知った。

卓越した霊視能力者の南龍は、神なら6弁以上の菊座、仏なら蓮座に乗っていることを見知っていた。また、神のワケミタマである人間は例外なく5弁の菊座に乗っていることも見えていたが、神の直系子孫である天皇や皇族は、一般人とは違う菊座に乗っているものと思っていた。ところが実際に天皇や皇族を霊視したところ、そうではないことを確認したというのだ。

「現人神として奉られて居られる陛下の菊座の弁の数は、吾々臣民の5弁の菊座を遙かに超えられて幾弁位の菊座に立たれて居られるのであろうか。10弁かな、それとも菊の御紋章のような16弁かな、と、期待に胸をふくらませて、捧げ銃の号令と共に、陛下を直視し御見送り申し上げたのである。その時、吾が眼を疑いながら何回霊視しても、霊視し直しても相変わらずの5弁であった。そして……天皇をはじめとする御一家御一族の菊座の弁は、吾々臣民と皆同じの5弁の菊座であり、例外は一ツも無かった」

天皇現人神教育を叩き込まれ、〝皇国臣民〟として育ってきた南龍の天皇観は、この体験を境に大きく変わった。彼の霊視は、天皇も臣民も何ら変わりのない一人間だということを、まざまざと見せつけたのである。

22歳で満州に出征。約9000名ともいわれる膨大な戦死者を出したノモンハンの戦闘にも加わったが、途中で肋膜炎に罹患し兵役免除となって帰国した。本来は極めて頑健なタチだったから、この罹患は、あるいは南龍を生きて日本に帰すための神仕組だったのかもしれない。璋光は父から聞いたとして、こう述懐している。

「体力は並外れていて、其の体から発する声は、怒髪天を突くと云うが、怒声は霊も凍る程其の大声は恐ろしいものであった。なにせ軍隊が元気がなくなると『金井、歌え‼』と云われて、一個連隊に響き渡る声で歌ったと云う事である」

南龍の怒声の激しさは弟子たちも証言しているし、南龍唯一の公刊本をまとめた武田崇元氏も、「われわれ外部の者には発しないが、弟子に対する怒声は近隣に響き渡るほど凄まじいものだった」と筆者に語っている。

その後、日本は敗戦を迎え、天皇はすべての俗権を失った。敗戦から間もない29歳のとき(昭和21年)、南龍は関東いすゞ自動車販売を創業する。このころにはすでに結婚していたらしく、まず長女が生まれ、その後、長男の璋光が生まれた。ふたりの子をもうけた最初の妻は昭和26年に逝去したが、姉の夫・茂木恵一の紹介で再婚した。茂木は大本教や天行居などに出入りしていた篤信家で、家には2間の神棚があって日々拝礼を欠かさなかった。

南龍はこの義兄から「大変に影響を受けた」(璋光)。神道系神秘主義の書籍の多くを、古書店巡りを趣味とするこのこの義兄を通じて知ったものと思われ、南龍自身も義兄のことは折に触れて書いたり話したりしている。

南龍の関心は、30代ころから急速に神へと傾いていった。創業した会社は人に譲り、再婚相手とも別れて東京・王子の飛鳥山の下の4畳半1間のアパートで3度目の妻と長男の親子3人での暮らしを始めたが、食うや食わずの暮らしに嫌気がさして、3度目の妻も逃げ出した。

そんなことにはいっさいかまわず、南龍は「神職研修会に出かけ本格的に神様行を始めた」(璋光)。赤貧ぶりは凄まじく、璋光は醤油をかけた煮干しを唯一のおかずに暮らしていたと回想している。

当時、南龍は大道易者や病気治しで糊口を凌いだ。おおむね昭和20年代後半ごろだろう。病気治しは持って生まれた霊能の活用であり、易は旧制中学3年頃から足を踏み入れ(実家の土蔵に先祖代々の古易書が多数あった)、独学で易などの占術を身につけた。その後、著書を通じて易を学んだ人物として、南龍は長井琴風・九鬼盛隆・友清歓真の名を挙げている。

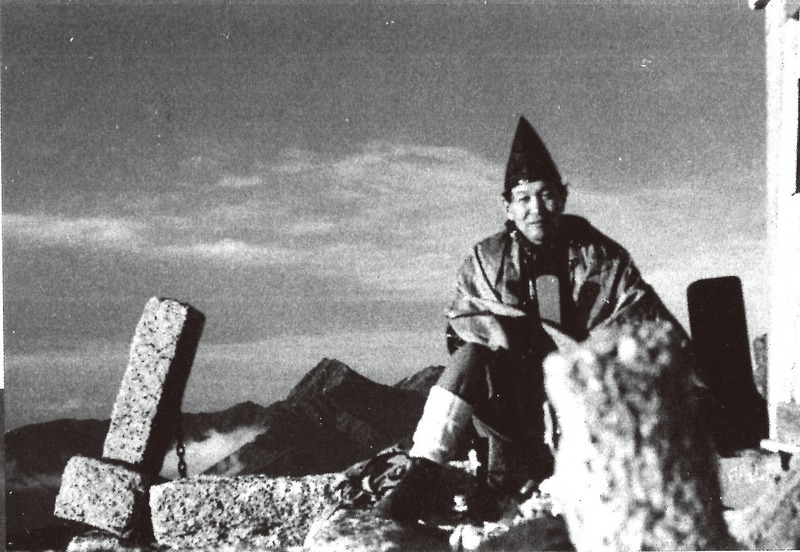

本格的な山岳登詣や苛烈な瀧行、さらには霊山と霊山を光の道で結ぶフトマニ・クシロの神行は、昭和30年から44年ころまで続けられた。富士山を中心とする結界(富士五十鈴)を構築するための神行であった。

南龍を慕って集まってきた同志らを率いて瀧行の指導を始めたのは、自身の神行の最中の昭和40年ごろからだ。さらに昭和45年には、少数の同志や弟子らとともに神理研究会を創立。同年12月には、古神道の最前衛をひた走る機関誌「さすら」が創刊された。このとき南龍は55歳になっていた。

その後については、後段でまた触れる。その前に、霊界に関する南龍の驚くべき主張について書いていきたい。

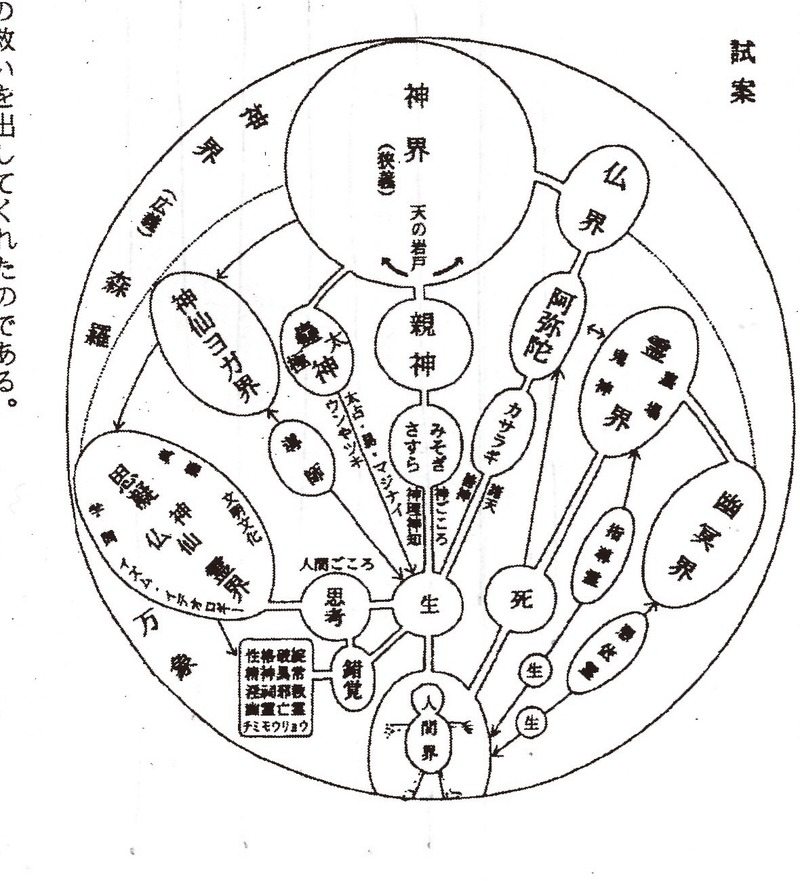

南龍によれば、神霊界は大きく分類すると、①現界、②冥界、③幽界、④霊界、⑤神仙・ヨガ界、⑥眷属界、⑦仏界(蓮華界)、⑧神界という階層になっており、ほかに半ば独立した蠱神界(太占や易などと関連する神界の一種)がある。これらの世界は、神や仏や眷族が生きて活動している実在界と、人間の想念が生み出し、あらゆる思念的・感情的エネルギーによってあたかも実在しているかのように見える仮象界に大別できる。そして、①の現界から⑤の神仙・ヨガ界まですべてがこの仮象界だというのである。

これは心霊科学や巷間の霊媒・霊能者たちが実在するものとして扱っている霊界や神仙界その他の実在性の否定にほかならない。それらの世界は、確かに在るように見えるし、事実その世界で活動する各種の霊と交流もできれば、祟りや病気などの霊障も現実にこうむる。

しかし、そうした現象のすべては、究極的には人間(生者・死者の両方)の想念の創造物であり、神界や仏界に行き損ねて地球をうろついている人霊の残りカスがもたらす虚仮の現象にすぎない。また、霊界に実在しているように見える神や仏や龍族・天狗族なども、すべて実在の神や仏や龍族・天狗族とは別の、人間の思いが生み出した思凝霊ということになるのである。

南龍は、生きている者が霊界とつながることの過ちや危険性を、とくに強調した。それには理由がある。

南龍の神道説によれば、人間はすべて神のワケミタマ(直霊=「神のカケラ」)を授かっており、例外なく神から与えられた5弁の菊座に乗っている。5弁はコン・ゴン・ハク・スイ・ダラニと呼ばれ、それぞれ異なった働きをしている。コンが神のワケミタマである直霊であり、直霊に従属する他の四者が、和魂(ゴン=ムスビ)、幸魂(ハク=意識内容、思考、コンのイミテーション)、奇魂(スイ=生命)、荒魂(ダラニ=物質、肉体)の四魂だ。

人間とは肉体(精神=ハク、生命=スイ、身体=ダラニ)とミタマ(直霊=コン)がゴンによってムスビ合わされた結合体なのだが、神と直結しているのは直霊のコンのみであり、生前、もしくは死後の修行を通じて自分の生みの親である神と結ばれた者のコンだけが、故郷である神のみもと(星界)に還る。しかし神とのつながりを見失ったワケミタマは、地球の支配霊である魔王とその部類眷族によって菊座を刳り抜かれ、直霊のコンは魔王一族の食料となり果て、コン抜きのカスであるハク=魄は、永遠に現界・冥界・幽界・霊界などをさまようというのだ。

魂が魔王の食料になるというのは、南龍が数々の神秘体験を通して確認した神霊世界の実相だといい、その正しさを彼は繰り返し力説している。

そもそもこの地球では、魔が「地主」であり、他界からやってきた神は「小作人」という立ち位置になると彼はいう。小作人である神は、魔との契約で地球における人間の「試験栽培」を行っているので、せっかくのワケミタマを穢して神と離反したでき損ないの魂は、魔が食料にしてよいという契約が神と魔の間で結ばれている。食料になってしまえば、その魂に次の生はない。生前の記憶や感情や観念や怨念などを抱いたまま、魂の残りカスの魄となって霊界や地上をさまようのがほとんどの人間の死後生であり(霊媒が交信しているのはこの種の魂の残りカスだという)、輪廻も転生も完全な絵空事の虚説にすぎない──南龍はそう断言したのである。

「地球全体が魔界なんです。人間界自体が魔界。だからキリスト教じゃ罪人という表現を使っている。神道でいえば、禊神道というのがあるのはそれだ。だいたい地球なんかに生まれて来るのは罪を犯しているから来たんだ。そういう僕だって神界じゃルールに反することをしたから(地球に生まれた)」

こう語る南龍は、心霊科学や新興宗教などがそのありがたさを絶賛してやまない守護霊や指導霊なども一刀両断した。「ほとんどの人間は死後五十日が過ぎれば、神・如来といえども破ることのできない魔王の厚い壁の向こう側の『霊界』すなわち『魔王界』に収容されてしまう。指導霊・守護霊などといわれている諸霊は全部魔王配下の存在」だというのだ。

だからこそ人間は、それらの霊界諸霊のささやきに耳を貸したり、引きずり回されるような愚行とは縁切りをしなければならない。人間が生きている間にやらなければならないのは、おのれのワケミタマのルーツである各自の親神を探り出し、個を確立して親神とともに人生を歩み、死後は親神に導かれて魂の故郷である神界に帰還することだというのである。

自分の親神は、だれかに教えてもらえるものではない。妣神か父神か、妣神ならどの系列の女神や眷族神などとつながっているワケミタマなのかなどは、すべておのれでつかんでいかなければならない。自分とはミタマの系譜が異なる教祖や霊能者らが発見した他者の親神を拝むなど愚行の最たるもので、害はあっても益はない。人間は例外なく自分だけの神とつながらなければならない。これを南龍は「一人一宗」と呼び、弟子たちにもそれを求めた。彼が貧困にあえいでも教団をつくろうとしなかった理由は、ここにある。

けれども、南龍の思いは実現することはなかった。昭和50年代に入ってほどなくのころ、彼は「お前ら(弟子たち)を瀧行に連れて行っても何の進歩も無いから俺は行かない、これからは雑誌(「さすら」)だけにする」と周囲に漏らすようになり、「登詣・瀧行での身滌を止めてしまった」。

さらに昭和53年、東京・中野サンプラザで行われた「さすらの集い」(第12回)で、南龍はこう述懐している。「私が60歳までにおこなってきました事、過去、全部無駄な事をしてきました。20年前に一緒に登詣をし、神様の事に付いて話した者が、今日此処の場所に一人も来ていません。瀧行や断食をしたり、神を信じる事が出来るのならば神様の道に入るという者には、神様にお願いをしまして色々な神秘現象を起こして貰い、其れを見せたにも拘らず、今日此処にはいません。……私の人生は無駄の連続です。過去には、来る者はなにがしかの御利益が欲しいという人だけでした。……しかし、私以上に無駄をしておられる方がおられるのを私は知りました。それは神様です」

南龍の指導は厳しかったが、根気よさも尋常ではなかった。人間は騙すより騙されるほうがましだといい、常日ごろから「俺は一人の人間に三回までは騙されるが、三回騙されたらその人間とは付き合わない」と語っていた。

解った上で3回までは騙されてやるというおのれの人生の苦い積み重ねを、南龍はわざと「無駄」と表現した。けれども、神様の根気よさは自分の比ではない。すべてを解った上で人間に騙されてつき合ってくれているのが神様だというのだ。これとよく似た感慨を、松下松蔵が最晩年に漏らしている。神に選ばれた者の孤独が、ここにはある。

昭和59年ごろからは体調の不良を口にするようになり、尿道に内視鏡を入れて検査を受けた。もともと腎臓がよくなかったというが、この検査以来、痛みと血尿が止まらなくなった。

そのままでは精密検査をして手術ということになるが、南龍は手術を嫌った。彼は常々、「行者の集まりの時に風呂に入って、盲腸の傷でも付いて居たら其の行者は馬鹿にされる」「行者と呼ばれる人間は盲腸の時でも治す薬草を知っていなければならない。体の悪い時は草や木の葉を嚙めば、効く薬草が見分けられるものだと教えて」いた。

筆者も天狗のもとで修行をした行者の霊や指導にあたる天狗から、薬草の知識がいかに重要かや、行者が山に入る大きな理由が薬草採取にあることを、霊媒を通じて教えられたことがある。だから南龍が手術を嫌った気持ちはなんとなく想像できる。

とはいえ、南龍にはもはや山中に分け入る体力もなく、結局、昭和63年4月には都立荏原病院に緊急入院せざるをえなくなった。そうして昭和天皇が崩御し、元号が昭和から平成に替わった年の2月27日深夜1時52分、心不全により神上がった。

享年72。その様子を、璋光はこう書いている。

「1時52分という時間は病床の真上に北斗七星が廻って来る時間でもあった。常常自分が神上がったら北斗七星の一番煌めいて居る星に帰るんだと云って居た通りに、かぐや姫のように帰って行った」

その難解さと学識の広範さ、行の深さ、従来の神道説とはかけ離れた過激な主張などから、南龍は今日に至るまで敬遠され、無視されている。けれども、彼の神道説や修験説、独自のフトマニ(神理)・クシロ(光の道)に裏づけられた行体系は、この分野の最先端に屹立している。神秘主義に取り組む者にとって、南龍は今も不動の試金石でありつづけているのだ。

*煩瑣になるので出典は略したが、おおむね『神さまのお談義』『一人一宗・ワケミタマ』(金井南龍著)および『さすら』誌から引用した(いずれも神理研究会刊)。

関連記事

「米の有人月面着陸は嘘だった」前ロシア宇宙機関トップがついに明言! 有名陰謀論に大きな転機か

アポロ計画の有人月面着陸は「なかった」――ロシアの前宇宙機関トップの発言が世界を駆けめぐっている。有名な陰謀論に転機か――!?

記事を読む

パラレルワールドで目覚めた女性が衝撃体験を告白! 何もかも“微妙に違う”世界で生きる覚悟

自分は自分である――。この当然の大前提が揺るがされる驚くべきケースがあるようだ。ある日、見慣れないシーツのベットで目覚めた女性が体験した“微妙に違う”現実とは――。

記事を読む

ネット以前の元祖【八尺様】発見!? 大きな女の人の怪異/妖怪補遺々々

2021年のオネショタを含め、SNS上でたびたび話題となる「八尺様」。いわゆるネット都市伝説の存在だが、文献上にも…いるはいるは、八尺様のような大きな女性の伝承が!

記事を読む

水脈を透視し、月の裏側を念写! 日本の未来を予言していた霊媒・三田光一の素顔/不二龍彦

「月の裏側を念写した」人物として、大正から昭和にかけてその名を馳せた霊能力者・三田光一。だが、三田の能力者としての真髄は「念写」だけにとどまらなかった――。本稿では、三田の軌跡を振り返り、不世出の霊媒

記事を読む

おすすめ記事