”不幸の手紙” その流行と禁止”の現代史/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。今回のお題は「不幸の手紙」。ネットのない時代のチェーンメールは、いかに始まり、流行したのか? ただの「遊び」を抑圧した社会背景も

記事を読む

山手線の車内などでナンセンスな一人コントを披露し、「な~んちゃって!」という言葉を残して消え去る「正体不明の怪人物」……。1977年からささやかれはじめた「なんちゃっておじさん」の噂はメディアを巻き込んで全国を席巻、真偽不明の「目撃情報」が無数に増殖した。あの珍騒動をオカルト的に回顧してみると、そこにはいったいなにが見えてくるのか?

さて、今回のテーマはタイトル通り「なんちゃっておじさん」である。「オカルト話じゃないじゃん!」というツッコミが聞こえてきそうだが、最終的にはちゃんとオカルト方面に帰着させるつもりなのでご安心いただきたい。というか、これから論じる「なんちゃっておじさん」のオカルト的解釈は、昭和のとあるオカルト的事象の大ネタを考察する際、絶対に欠かせないものであり、もしかしたらその事象の核心でさえある!……と僕は思っているのだ。このことは何度か自著に書いたし、実はこの『ムー』の連載でも3年ほど前に少しだけ触れている。それどころか、僕は学生時代から同世代のオカルト好きに会う度にこの説を披瀝しているのだ。しかし、共感を得られたことは一度もない。たいていの人が力説する僕を「はぁ?」という冷めたい目で眺めるのである。

今回も読者に「はぁ?」と思わせてしまう危険性が高いことは重々承知しているが、ともかく少し詳しくこの問題を論じてみたい。

70年代を生きた人々には説明不要だろう。77年の春から翌年の春まで、たった1年足らずの間ではあったが、ラジオ、雑誌、テレビなどの主要メディアが大熱狂した一大社会現象だった。今となっては「アホらしい」としか思えないことに列島全土が踊ってしまう謎ブームが昭和の時代には頻発したが、そのなかでも「アホらしさ」で群を抜いている稀有な事態だったと思う。

発端は(現在定説になっている情報によれば)、放送作家・作詞家のかぜ耕士がDJを務めるニッポン放送の深夜ラジオ番組『たむたむたいむ』に、東京の女子高生から「私の友人が電車の中で『変なおじさん』を目撃した」という投稿が寄せられたこと。これを皮切りに「私も見た!」という大量の目撃談が番組に殺到するようになる。10月には同じくニッポン放送の『笑福亭鶴光のオールナイトニッポン』がこれに便乗。目撃談コーナーが大人気を博した。一方、同じ週に『タモリのオールナイトニッポン』でも取りあげられ、こちらも大きな話題となる。ラジオの深夜放送としてはトップクラスの人気番組が3つも同時に取りあげたことで、この「変なおじさん」ネタは破格の勢いで拡散していく。週刊誌やテレビもこぞって参入し、当初「おじさん」が出没するのは東京の山手線とされていたが、徐々に中央線、小田急線なども追加され、瞬く間に各地方の沿線にまで活動範囲が拡大(?)、全国から「目撃情報」がメディアに寄せられることになった。エリアや世代を越え、なぜか日本中が湧きまくったのだ。

問題の「変なおじさん」とは、どんなおじさんだったのか? 例えば僕が最初に耳にしたのは、次のような逸話だ。当時、小学生だった僕にとってラジオの深夜放送といえばTBSの『夜はともだち』だったので、「なんちゃっておじさん」のことは全国的ブームになるまでまったく知らなかった。次の話も、週刊誌かなにかで情報を仕入れてきた母親から聞かされたものである。

山手線の座席に、麦わら帽子と半ズボンを身につけたおじさんが座っている。彼は子どもがするように座席に逆向きに正座し、窓から顔を出して外の景色を眺めていた。

すると突然、おじさんは「あっ!」と叫んだ。彼の麦わら帽子が風に飛ばされ、窓の外に消えてしまったのだ。彼は「え~ん、え~ん」と大声で泣きだした。なかなか泣き止まないので周囲の乗客が「大丈夫?」と声をかけると、おじさんはなにやら手元のヒモをスルスルと手繰り寄せる。なんとヒモの先には飛ばされた麦わら帽子が結びつけてあった!

おじさんは満面の笑みを浮かべながら再び帽子をかぶり、両手で頭の上に輪を作るポーズをしながら「な~んちゃって!」と叫んで去っていった。

書いていてもアホらしくなるが、こういうデキの悪いショートコントのような「目撃情報」が無数に増殖。それらが口コミで拡散し、さらには各メディアに掲載されて共有された。上記の「帽子ネタ」のほか、「ヤクザにからまれたおじさんが泣いていた」という「ヤクザネタ」が、おそらく初期の最もポピュラーなパターンだったと思う。どのパターンでも、最後は急に笑顔になって「な~んちゃって!」と叫ぶオチは同じである。

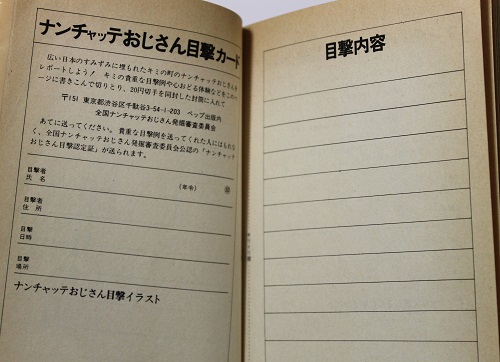

「なんちゃっておじさん」ブームは加熱し続け、真偽不明の「目撃情報」の増加とともに、自ら「なんちゃっておじさん」となって電車内でパフォーマンスを披露する人たちも登場。いわゆる「コピーキャット」が現れたわけだ。77年12月には笑福亭鶴光がラジオ番組の「目撃談投書」をまとめた『元祖ナンチャッテおじさん』という本を刊行するが、そこには「なんちゃっておじさんをやってみよう!」というコーナーがある。自ら「なんちゃっておじさん」になりすましたパフォーマンスを電車内で試み、そのときの状況を報告しあうといった内容だ。もはやなにがなんだかわからない状況である。

ちなみに、この『元祖ナンチャッテおじさん』をめぐっては、鶴光とタモリの間で論争が勃発した。タモリは自分の番組で「鶴光はなんの相談もなく『元祖』なんて本を出しやがって。『なんちゃっておじさん』を取りあげたのはうちの番組が先だ!」と宣戦布告。鶴光も「タモリがごちゃごちゃ言ってるらしいが、『なんちゃっておじさん』を盛りあげたのはこの番組や! ウチが『元祖』や!」と喧嘩を買い、リスナーを巻き込んで「元祖争い」もヒートアップしていった。

一方、某企業が「あなたを当社の広告に使いたいので、ぜひ名乗り出てください」と「なんちゃっておじさん」に呼びかける告知文を新聞に掲載したり、実際に「私が『なんちゃっておじさん』です」と名乗り出る人々が続出したり、さらには「気にしないおじさん」「玉ねぎおじさん」「カラオケおじさん」といった、よくわからない亜流も各地で出現したりと、事態はますますカオス的様相を見せはじめる。また、こうしたブームにつきものの「便乗レコード」として(当時はなにかが流行るとすぐに歌を作って発売する人々がいたのだ)、小島一慶の『一慶のなーんちゃってオジサン』、若原一郎の『なんちゃってブルース』、ザ・ハンダースの『あなたは見たか!なんちゃっておじさん』などがリリースされている。

しかしブームがピークを迎えていた1978年3月、朝日新聞は放送作家・小説家・作詞家の馬場祥弘(小森豪人)による「『なんちゃっておじさん』は私の創作です」という衝撃の告白を掲載、列島に激震が走った。この告白には特に客観的な確証がなく、「嘘だ! ただの売名行為だ!」という批判もあったが、騒動に冷や水を浴びせる効果は絶大だった。告白の真偽はともかく、この「なんちゃっておじさん」ブームは、そもそもオリジナルと呼べる人物が本当に実在したのかどうかも不明なまま、急速に鎮静化していった。

さて、では当時の子どもたちは「なんちゃっておじさん」をどのように捉えていたのか?

ここからは僕の個人的な話になる。本稿ではこのブームを盛んに「アホらしい」と書き連ねたが、当時の僕は「なんちゃっておじさん」に心の底から夢中になっていた(笑)。周囲には「オレは見たゾ!」と言い張る子がちらほらいて、ウチの学校では「山手線の渋谷駅前後で出没する確立が高い」とまことしやかにささやかれていた。

当時の恵比寿の子どもたちはよく渋谷の「児童会館」という無料施設に遊びに行ったのだが、その行き帰りの電車内で僕らは決まって「なんちゃっておじさん」の捜索を行った。恵比寿から渋谷まではたったひと駅、そのわずか3分ほどの間に友達とダッシュで車両間を移動し(大迷惑である)、それらしい人が乗っていないかと探しまわった。しかも、手にはカメラまで持っていたのだ!

思い出したくもないほどアホ丸出しのガキだったわけだが、当時の心理としては、とにかく一世を風靡している「伝説の人物」を「オレも見たい!」という強烈な衝動に駆られていたのだと思う。「目撃者」になれば僕らは教室のヒーローだし、ましてもしも写真を撮ることができたら、学校中のヒーローどころか、全国の「なんちゃっておじさん」信奉者たちから拍手喝采を浴びるほどの大手柄である。あの頃、こういう救いようのないアホなガキは全国に山ほどいたはずだ。

ところで、ここまで「なんちゃっておじさん」現象の経緯を読んできて、なにかを連想しないだろうか?

とある「怪人物」の真偽不明な情報がラジオの深夜放送をきっかけに口コミで広まって騒動に火が付き、さらには大手メディアが参入して全国的な社会現象へ。一種のパニック状態、集団ヒステリー状態をもたらしつつ、レコードなどの便乗商品まで発売される。

騒動の拡大とともに大量の「目撃情報」の噂が各地で流布し、多くの場合、その噂は「この付近で“見た”人がいるらしい」という形態を取る。子どもたちは「怪人物」に夢中になって過剰に反応し、さまざまな周辺情報やサブストーリーがオリジナルの噂に付け加えられてゆく……。

「口裂け女」騒動の構造とまったく同じである。「なんちゃっておじさん」の直後に、というより、「なんちゃっておじさん」のブーム期後半と重なるように現れたのが「口裂け女」の噂だ(岐阜発祥の「口裂け女」の本格的な全国への流布は定説では79年とされるが、もっと早いという説も有力。僕の記憶でも78年には東京に到達していたと思う)。

「口裂け女」という存在、あるいは現象は、「なんちゃっておじさん」という存在・現象を「反転」させたものだ。これが僕の実感である。男を女に、コメディをホラーに、出会った人に意味不明な笑いを提供するパフォーマンスを、出会った人を理由なく加害する暴力行為に「反転」すれば、愉快な「怪人」は禍々しい「怪人」になってしまう。「変なおじさん」は喜劇を演じ、「変な女」は惨劇を演じるのだ。「なんちゃっておじさん」と「口裂け女」は、おそらくポジとネガのような相関関係にある。

二者に対する子どもたちの反応も驚くほど似かよっていると思う。ひたすらおもしろがるか、ひたすら怯えるかという二極であり、これはおそらく物語構造としてのコメディとホラーの類似性を示しているのだ。笑いと恐怖はいつでも紙一重であり、視点をズラせばその境界線はあっという間に消えてしまう。

「口裂け女」騒動の思い出はすでにあちこちに書いたが、当時の僕らの間では「『口裂け女』は目黒に住んでいる」といわれており(「謎」はいつでも「隣町」にあるのだ!)、僕らは連日、友達数人とこぞって武器(ボンナイフなど)を持って目黒に遠征し「口裂け女捜索」に夢中になった。僕らはデジャヴを見ているように「なんちゃっておじさん」のときと同じ行動をしたのだ(まぁ、我々は「ツチノコ」ブームのときにも多摩川へ「ツチノコ捜索」に出かけたので、なにに対してもこうだったとも言えるが……)。

岐阜で生まれた不定形な怪談としての「口裂け女」がどのように全国へ流布し、変化したか、そうした民俗学的・社会学的考察とはまた別の話として、僕は「口裂け女」が「なんちゃっておじさん」と同一のフォーマットを利用して(?)都市部へ大拡散したと考えている。「なんちゃっておじさん」は「口裂け女」のブースターであり、「なんちゃっておじさん」が敷き詰めた「都市伝説的下地」(?)のようなものがなければ、「口裂け女」は全国区にはならなかったのではないだろうか?

おもしろいのは、マルクス先生は「歴史は繰り返す。最初は悲劇として、次には喜劇として」と言ったそうだが、この場合は先に提示されたのが茶番のような「戯画」だった、ということだろう。

いずれにしろ、「なんちゃっておじさん」と「口裂け女」は「親戚」である。「血がつながっている」のだ。読者の「はぁ?」という声が聞こえてきそうだが、70年代後半という時代をアホなガキとして楽しんだ僕にとって、この珍説が体感的に一番しっくり来るのである。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

”不幸の手紙” その流行と禁止”の現代史/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。今回のお題は「不幸の手紙」。ネットのない時代のチェーンメールは、いかに始まり、流行したのか? ただの「遊び」を抑圧した社会背景も

記事を読む

恐怖と戦慄の「東京タワー蝋人形館」のトラウマ! 消えた拷問人形たちは今いずこ……/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

かつての東京タワーで展望台よりも人気を博した「蝋人形館」をあなたはご存じだろうか。猥雑で迷宮的だった“魔塔”東京タワーの実態を紹介!

記事を読む

伝説の70年代トラウマ本『わたしは幽霊を見た』と「大高博士をおそった亡霊」の衝撃!/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、こどもたちにトラウマ級の衝撃を与えた一枚の幽霊の絵があった。その一見らくがきのようなスケッチは、なぜ半世紀も語り継がれているのだろうか?

記事を読む

米政府による「UFOの印象操作」の実態とは? プロジェクト・ブルーブックの深い闇

新たに公開された機密文書で、アメリカ政府はUFO現象に関する情報を隠蔽し、国民に対して印象操作を行っていたことが改めて浮き彫りになった。そこには、いったいどのような思惑があったのか――。

記事を読む

おすすめ記事