一本足の神像「夔(キ)」が7年に一度の御開帳! 山梨岡神社に祀られる鬼面の雷神の正体/鹿角崇彦

山梨県に、7年に一度しか公開されない謎の神像を祀る神社がある。鬼のような顔で一本足、雷を封じるというその神の正体とは……?

記事を読む

栃木県の博物館で「幻の一本足の神像」が出張公開中! 常とは異なる姿かたちのモノたちは、どのような思いを宿し、意味を与えられてきたのかを読み解くユニークな企画展。

目次

人間にとって、穏やかな日常は何にもかえがたいもの。しかし一方で、日常ばかりではやっていけないのもまた人間。地域の祭りや冠婚葬祭など、ふだんとは違う「非日常」が人生において大きな意味をもつことは誰もがよく知るとおり。

そしてまた人間は、そんな非日常性や、常とは異なる「異常」なものに出会ったとき、そこに特別な意味や力を見出してきた。

栃木県立博物館(宇都宮市)で開催中の企画展「“異”常の色・形」は、そんな“異”常な色や形をもったものが人間社会のなかでどのような意味を与えられていたのかを読み取ろうと試みる、とても興味深い展示だ。

展示は第1章「色」、第2章「形」、第3章「超える」という3部構成になっていて、それぞれテーマに沿った「常」ではないものたちがまとめられている。

ここでいう「“異”常」とは、具体的にどんなものなのか。たとえば第1章「色」の入り口近くでぐっと目をひくのが、こちら。

戦前から昭和50年代まで使われていた、霊柩車だ。

下に棒を差し込み担いで使ったという古いタイプだが、注目は全体が白っぽく塗装されていること。幽霊の装束が全身真っ白であるように、かつて白は葬儀など死に関わる場所で使われた、日常と区別された「“異”常」な色でもあった。この霊柩車は、白く塗ることでそれを示しているのだ。

このように、第1章では「“異”常」であることを示す色たち、主に赤、白、黒の3色がテーマとして取りあげられている。

現在では白は葬儀より結婚式のイメージが強いが、意味合いこそ違えど「非日常の色」だという感覚はなんとなく理解しやすい。そして実は、昭和初期頃までは婚礼の色といえば白ではなく黒が主流だった。やがて西洋の影響をうけて婚礼は白、葬儀は黒という逆転がおこっていくのだが、それがよくわかる資料がこちら。

全体が黒く塗られた、先ほどのものよりも少し時代が新しい手引き式の霊柩車。ふたつの霊柩車を見比べると、白と黒の意味の変遷がひと目で伝わってくる。やはり、現物、モノのもつ力は強い!

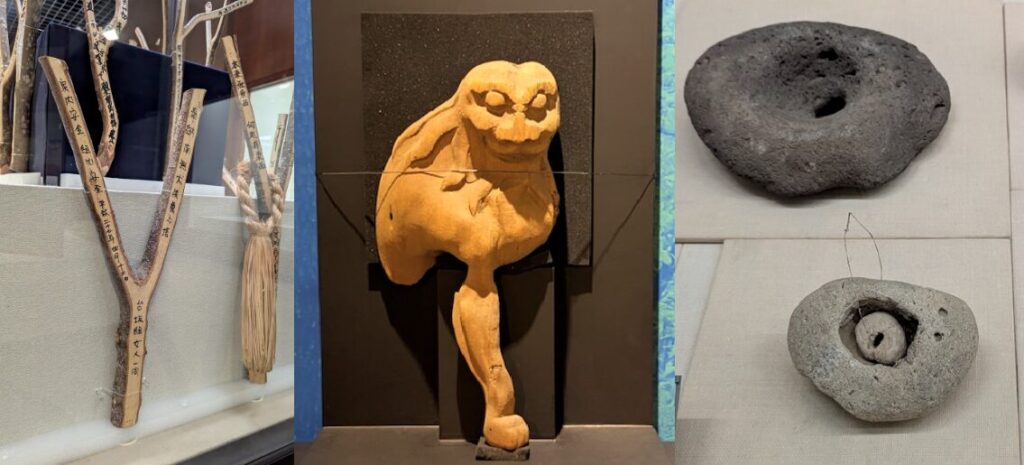

第2章のテーマは「形」。とりあげられる主なものは、丸、三角、二股、そして「そっくり」だ。

すべて気になるが、ここではとくに「二股」に注目。

二股は、その形状から人間の下半身が連想され、子孫繁栄のシンボルなどとして特別視されてきた。ところが、そんな二股が逆転した「犬卒塔婆」と呼ばれるものがある。二股の枝を加工してY字型に用いる卒塔婆だ。

その名の通り、これは犬を供養するため、あるいは安産祈願のためにつくられた特別な卒塔婆だ。

犬は安産のお守りにもされるように本来お産が軽い生き物なのだが、その犬が産死してしまったとき、人間はそこに「異常」を感じた。そして子孫繁栄の象徴である二股を逆転させたY字の卒塔婆をつくることで、その「異常」な死を逆向きに転換し、安産と多産の願いを託したのだという。

数は減りつつ、また最近ではペット供養など新たな意味を加えながら、犬卒塔婆の風習は現在でも続けられているという。近年では山からY字の枝を探すのが難しくなっていることもあり、規格品の卒塔婆を組み合わせて二股にしたものが使われることもある。

そこまでしてこの風習が続く意味、続けられる意義を考えさせられる。

実は、栃木県を代表する妖怪界のスーパースター(?)、あの「九尾の狐」ももとは二股の尻尾をもつ「二尾」のキツネとして描かれていた。現代人からすると七尾もへって物足りなくも見えてしまうが、ここにもやはり「二股」のもつ神秘性が強く意識されていたのかもしれない。

またもうひとつ、ぜひ見ておきたいのが「そっくり」の信仰。

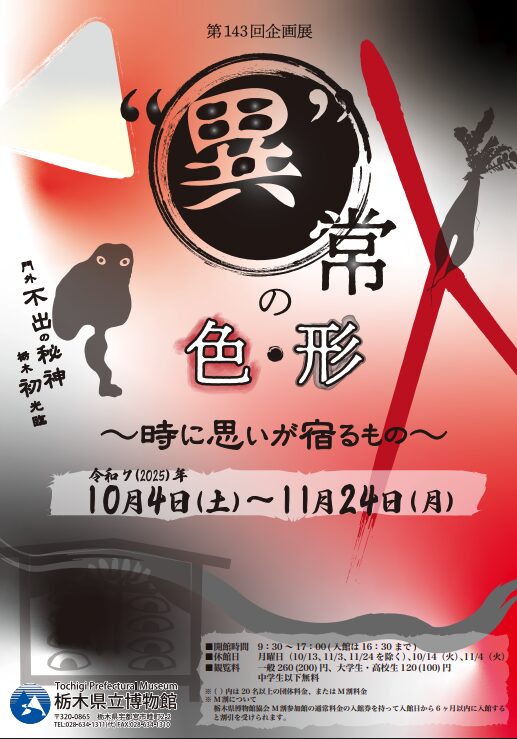

なかでも、この企画展を担当した栃木県立博物館学芸員・宮田さんのイチオシが、栃木県さくら市の神社に奉納された、眼病平癒祈願の穴あき石だ。

一目瞭然、穴のあいた石は目にそっくり。そのままの連想で、眼病平癒の祈願や、同じ意味で耳の病気の祈願などのため神社に奉納されたのだ。そしてすごいのは、これが全て自然石であること。広い河原からこんな穴あき石を探すのが簡単でないことは、ちょっと想像するだけでもよくわかる。

宮田さんは、奉納者が石探しにかけた果てしない時間と労力、そしてそこまでして探した気持ちを想像してしまうという。

医療が未発達な時代、眼病は神頼みくらいしか方法がない深刻な病でもあった。そんな時代の人々の切な願いが、モノを介して読み取れるのだ。

最後の第3章「超える」では、「多すぎる」「大きすぎる」逆に「足りない」など、ありふれたものとは異なることで特別視されたものたちが一堂に会している。

たとえば八つ目絵馬は、ぞろぞろと大量の目を描くことで、眼病の治療だけではなく大願成就など広範な願いを叶える力をもつと考えられていたようだ。八つ目のほか倍の十六目が描かれたものもあるが、四つ目、六つ目などほかの数はない。「8」という数字の特殊性も感じられる習俗だ。

そしてここで最大の見どころが……。

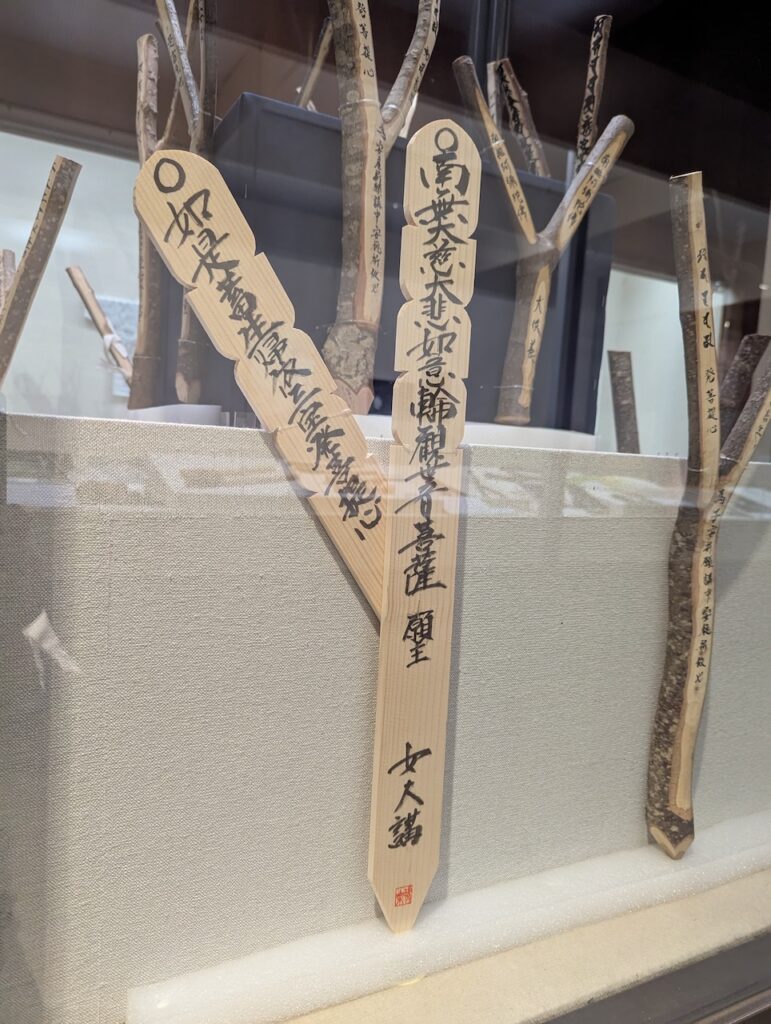

一本足の神、夔神(きのかみ)の神像だ!

夔、キは古代中国で想像された一本足の神・生物なのだが、そのキをかたどった神像とされるものは、日本では唯一、山梨県の山梨岡神社にのみ存在している。

今回、この企画展のため、その貴重なキ神の神像がはじめて栃木県に“出張”することになったのだ。山梨県内でも神像が神社外に出るのは稀で、県外での公開は長い神社の歴史でも初めてだという。しかもこのキ神神像、本来は7年に一度だけ、それもたった2日間しかご開帳されず、通常ならば2030年の祭礼までは見ることができなかったはずのもの。とんでもなく貴重な機会が、栃木県に訪れているのだ!

このキ神神像は神社でも長く知られておらず、江戸時代に儒学者の荻生徂徠(おぎゅうそらい)が参拝したときに「発見」し、以後爆発的に信仰されるようになったという由来を持つ。江戸の街でも雷除けなどとしてお札や姿絵がこぞって求められたというが、その熱心な信仰には、やはり一本足の神像という「異常」性が神秘的に受け止められたという一因もあるのだろう。

ちなみに記者は前回2023年のご開帳の際に山梨岡神社で神像を拝見したが、今回の展示では神像が厨子(ずし)から出た状態で展示されていて、よりじっくりと拝見できると感じた。本当にこれはまたとない機会。

それにしても、長い歴史のなかで初の県外出張。神像にとっては初の大移動になるわけだが、なにか「異常」なことは起こらなかったのだろうか……?

「なにかありませんでした?」という少々ぶしつけな質問に、宮田さんは「そういえば……」と、こんなことを教えてくれた。

山梨から神像をお迎えするにあたり、栃木側から専門業者のトラックを手配したのだが、その道中、トラックがなぜか謎のエンジントラブルを起こして走行不能になりかねない事態になってしまったというのだ。停車して対処をしても直らないどころか、このままだと最悪エンジンがかからなくなるかもしれない……という大不調で、結局急遽代車を手配することになった。

これだけでも大幅な時間のロスなのだが、トラックは帰りの道でも大渋滞にはまり、博物館への到着が予定時間から正味半日近くも遅れてしまったのだそう。

深夜近くになってようやく到着した神像を安置しながら、宮田さんたちは神様の不思議なちからを感じつつ、何はともあれ神像の無事な到着を喜びあったのだという。

初めての長旅の予定に、神様も少々緊張されていた……のかもしれない。

現在では失われつつある、さまざまな民俗資料がみられるのはもちろんのこと、この企画展が貴重なのは、日用品にせよ奉納物にせよ、同じ資料がいくつも展示されていること。

ひとつ見ただけだと「ふーん」で終わりそうなものでも、いくつもいくつも、大量に例があることを現物とともに示されると、迫るものが全く違ってくる。昨今議論にもなっていた、博物館が同じ資料を複数収集整理することの意義をあらためて感じさせてくれる展示でもあった。

キ神神像も間近にみられる貴重な会期は11月24日まで。この機会にぜひ足を運んでみてほしい。

ところで栃木県立博物館は栃木県中央公園の敷地のなかにあるのだが、この公園にも気になって仕方ない「異常」なものが。こちら、なんの変哲もない木のようだが……。

なんと、2年前の秋に雷に直撃された「落雷木」なのだ。木肌には2年経った今も雷が走った痕がくっきりと残されている。現在は経過観察保護中だが、落雷の影響などで弱ってきた場合には伐採されてしまう可能性もあるそう。

昨日の午前中は激しい雷雨でした。中央公園のユリノキも落雷を受けたようで縦に皮が剝がれていました。雷のパワーすごいです。 pic.twitter.com/i4dvuKRGM0

— 栃木県立博物館友の会 (@yamakou270) October 28, 2023

古来、雷が落ちた木は神聖視され、「霹靂木(へきれきぼく)」などと呼ばれて信仰対象とされることもあった。「“異”常の色形」展で古来の信仰観をじっくり学んだあとで眺めると、またふしぎな神秘性を感じてしまうのだった。宇都宮、なにかとふしぎを引き寄せる街なのか……?

企画展「“異”常の色・形」

会場:栃木県立博物館(宇都宮市)

会期:11月24日(月)まで

料金:一般260円、大学高校生120円、中学生以下無料https://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/kikaku/20251004ijyo/index.html

webムー編集部

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

一本足の神像「夔(キ)」が7年に一度の御開帳! 山梨岡神社に祀られる鬼面の雷神の正体/鹿角崇彦

山梨県に、7年に一度しか公開されない謎の神像を祀る神社がある。鬼のような顔で一本足、雷を封じるというその神の正体とは……?

記事を読む

ラフカディオ・ハーン自身が見た「赤子の幽霊の足跡」/小泉八雲の怪談現場・島根

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本各地で怪談や民話を採集した。「知られぬ日本の面影」によると、小泉八雲の日本への第一印象は香水の匂いのように、捉えどころがなくて、移ろいやすい所だったそうだ。そん

記事を読む

世界が震えた怪鳥造形から手引き霊柩車まで…呪物に愛された男・相蘇敬介の禍々しき生き様

昨今の「呪物」ブームのはるか昔から「呪物」に魅了され、蒐集してきたひとりの男。あの事件にも巻き込まれてしまったその男の名は……!

記事を読む

田中史観で読む異説! 「やはり義経はチンギス・ハーンだった」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事