タイムトラベルが人体にもたらす驚くべき“副作用”を数学者が指摘! 頻繁に起きているが、誰も覚えていないだけ?

SF作品のジャンルとして確立しているように、誰もが一度は夢見る「タイムトラベル」。しかし、それが実現した暁には人体にとんでもない“副作用”がもたらされることが発覚したという。

記事を読む

そういえば、あの時のアレもそうだった……オカルトの世界に触れているとたまに出てくる素数の存在感について、ちょっと振り返ってみませんか?

目次

ワケもわからず、なぜか強く惹かれてしまうモノ……そういう存在をひたすら愛でたり、それについて積極的に考える人生を満喫する人を、世の中はオタクと呼ぶ。 筆者もその気がある方で、気になる対象にはすぐハマる性分だ。そんな筆者の心を惹きつけるモノのひとつに、“素数”ってのがある。

素数(Prime Number)とは、「1と自分自身でしか割り切れない数」のこと。2、3、5、7、11、13、17、19……登場する間隔は不規則で気まぐれ、いまだ法則性は見つからず、しかしそこに何かがあるような気にさせる。そんな数字である。

今回は、そんな“孤高の数字”が、オカルト界に現れる瞬間を振り返ってみたい。そう、カバラや予言、民間伝承文化の中に、素数はしれっと意味深に登場してくる。まるで、「わかる人だけわかれば良い」とでも言うように。

一度でも素数の神秘性を受け取ってしまった人間は、素数から一生逃れられない。生活の中でたまたま出てくる数字に素数を見つけては、「コレ素数だ……ウフフ」って心の中でニヤける人生を送ることになる。

なお、見つけたからどうなるってわけじゃない。正直、筆者も心でニヤけながら、頭では「私なんで喜んでるんだろう?」って毎度なってる。

偶数はすぐ半分に割り切れるし、奇数の中でも「9」や「15」といった合成数は、たくさんの数字と関係を持っている。しかし素数は、自分以外のどんな数字とも交わらない(1以外)。この“どこにも属さない孤高の存在感”に、カッコよさを見出す理系人間は少なくない。

ちなみに、筆者の夫も工学部出身のガチ理系人間だが、こんなことを語っている。

「若い頃は、割り切れないことが引っかかって素数はあまり好きじゃなかった。でも歳をとって、その引っかかりが面白いと思えるようになった」

そう、素数は見る人の心の在りようによって、ポジティブにもネガティブにもなり得るのだ。

素数に限らず、数字そのものに神秘性を見出した第一人者といえば、古代ギリシャの哲学者・数学者、ピタゴラス。彼は、音階や天体も含めて「万物の根源は数で表せる」と考え、その思想は後世の学問に多大な影響を与えた。しかし循環しない“孤高の存在”である素数は、ある意味、そんな調和の外側にあったとも見て取れる。 それゆえか、人間はこの奇妙な数字に紀元前から惹かれてきたのだ。

紀元前300年ごろには、数学者ユークリッドが著作「原論」の中で、素数の無限性を証明した。つまり、どれだけ数えてもまだ次の素数があるということ。この無限性や不規則性について、中世〜近代と様々な数学者たちによって研究が深められ、はたまたそこに神の秩序や宇宙の神秘の影が見出されたりもした。

やがて19世紀、ドイツの数学者ベルンハルト・リーマンが素数の分布に関する未解決問題、いわゆる「リーマン予想」を提示。現在に至るまでその謎は解けぬまま、素数は“神秘性を帯びた数学テーマ”の代名詞的存在になっている。そして21世紀の今もなお、スーパーコンピューターによって新しい素数は発見され続けている。

そんなわけで素数は、その“孤高さ”ゆえ、昔から何かしら意味ありげだ。オカルトや神秘思想の世界でも、そんなノリでちょいちょい登場してくる。

例えば、カバラ数秘術の「11」「22」「33」。これらは“マスターナンバー”と呼ばれ、特別な力を持つ数として扱われている。「22」「33」は思いっきり合成数だが、基軸となっている「11」が素数であるという事実は、筆者を強く惹きつける。なぜそこで「11」なのか? もちろん“特別な力”があるからだが、それが素数であることに妙な納得感もあって考えを巡らせてしまう。

ちなみに三位一体の「3」とか、陰陽五行や五芒星の「5」なんかも素数だが、一桁の数字は比較的扱いやすく、オカルト的文脈にも紐づけやすいため、筆者としては出てきても嬉しさ半減だったりする(「2」は言わずもがな)。……という個人の好みもありつつ、このコラムでは、せめて「7」以上に神秘性を見出す方向性で進めさせていただこう。

そんな「7」は、文化横断的に“聖なる数”とされる素数である。“ラッキーセブン”や曜日が「7」であることは聖書に由来するので、まあわかりやすい。はたまた、ドレミの音階が7つであることのルーツには例のピタゴラスがいたり、七福神が7柱であることは由来が完璧には追いづらかったりして、ほんのり“素数的余白”を感じる事例も多い。習俗として日常にしれっとまぎれ込んでいる感も良い。

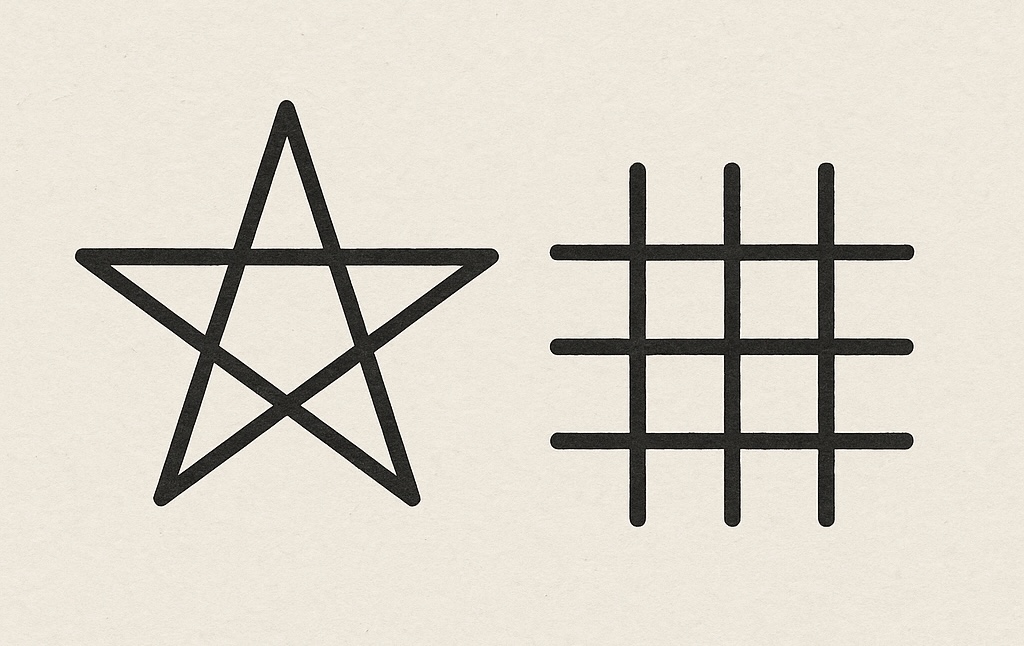

日本の呪術・魔除けの世界でも、素数はひっそり顔を出す。三重県島地方の海女さんが海に潜る時に付ける印「セーマンドーマン」は、五芒星(セーマン)と格子柄(ドーマン)を組み合わせているもの。このドーマン、一説では六芒星に由来するとされる。つまり、セーマン=5(五芒星)とドーマン=6(六芒星)を足したら「11」という素数を発見できる。もちろん五芒星自体の霊性も無視できないが、素数目線では「5」だけだと存在感はちょっと弱い。しかし、こうやって「両方を足したら11が現れた」という展開になるとなんか嬉しい。

そのほか、「7」のように由来めいたものがわかりつつ、ちょっと気になる素数のパターンもある。特に有名なのは、不吉な数字の「13」。これは新約聖書でキリストを裏切ったユダが13番目の弟子であったなど、一応、由来とされる説が存在する。あと、イタリアでは「17」が忌み嫌われているらしいが、これはローマ数字で表記した時に「17」が「XVII」となり、それを組み替えると「VIXI=私は死んだ」になるからだそうで、一応こちらも由来がある。

また、絶妙に耳に残るのが「23」。都市伝説や陰謀論の文脈で登場しがちな素数だ。「23」が特殊な重要性を持つという思想「23エニグマ(23 enigma)」に由来するわけだが、なぜここで「23」なのかと、なんとも言えぬ中途半端感が妙に胸をざわつかせる。

……と、まあつらつら書いてしまったが、もちろん素数でないオカルトの数字(666とか)もいくらでもあるので、全てがそうだと言いたいわけではない。どちらかというとこれらの事例からは、いわば“数に物語を背負わせる”という人間の営みと、そこに素数が使われやすかったのではないかという流れがなんとなく見えてくるってことだ。

正直、そこに合理性はない。筆者は思う、そうなるとこの神秘性は認知の側──つまり、“人間の感覚の方から立ち上がってくるモノ”なのではないか? と。

素数の並びには法則性がなく、予測もできない。そんな素数の不思議な存在感は、人間の脳に独特の“引っかかり”を残す。古来より、素数という概念を知らない人々にとっても、この“引っかかり”は共通していたのではないだろうか?

例えば、生活の中で素数が現れたとき、割り切れないがゆえに使いづらく、なぜか浮く……というようなことだ。暮らしの中で感じる、ちょっとした数への違和感。そういう曖昧で説明しきれないモノに、人間の方から「何かがあるはずだ」と意味を付与してきた歴史があり、現代の感覚ではそれがオカルト的な文脈で認識されている可能性もあるのではないだろうか。

「6」だったらキレイに割り切れるし、整っていて安心感がある。しかし「7」になると、突然ひとつはみ出して調和が崩れる。オカルトがまだ学問や生活の一部だった時代に、この“割り切れなさ”が霊性や超常性と結びつけられてきた……と考えたらどうだろう。

あえて言ってしまうと、目に見えないもの、理屈では説明できないものへの入り口として、素数は“ちょうど良い違和感”を提供してくれるのだ。神聖視するにも、不吉視するにも。ピタゴラス学派も数を神聖視したと伝わるが、いくつかの素数たちも、人間の割り切れなさが作る想像力とシンクロして、神秘の世界に抜擢されてきたのかもしれない。

そんなわけで、素数の持つ不規則で孤高な存在感が、人間の心に違和感と興味を呼び起こし、その中で霊的な意味や神秘を宿してきた……と考えるとなかなか興味深い。

しかし一方で、全く別の文脈で“いきなり”素数が登場することもある。

個人的に強く記憶に残っているのが、かの有名なノストラダムスの終末予言における「1999年7の月」だ。この数字は、上述のように素数の持つ引っかかりとシンクロして見出された可能性は論じにくい。あくまでも予言・占いの結果として、たまたま現れた年月の数字だからだ。

しかし「1999」も「7」も、両方を繋げた「19997」も、全て素数である。無作為に選ばれたはずの数字に、自然と意味が宿っている雰囲気があるというか……。まあ「199907」にすると素数ではないので完璧ではないのだが、それでも「1999」と「7」が選出された時点で、“偶然にしてはうまい具合にいってる感”がある。特に「1999」。

「7」の方は一桁で使いやすいし、聖なる数字であることを利用して、黙っていてもオカルト文脈に引用されやすいだろう。しかし、予言に出てきた四桁の数字「1999」がたまたま素数だったというのは、なかなかワクワクする展開だ。

むしろ筆者としては、かつてノストラダムスの終末予言がもてはやされた背景に、その数字が持つ一種の“霊性”も影響したのではないか……と勝手に思っている。つまり、素数の“数学的な性質”に、“人間の認知と感覚に引っかかる性質”が重なって、オカルト的な意味や神秘性を増幅させる役割を果たしたのではないか。

超簡単に言うと、「1999と7が並んでる時点でもう引っかかるでしょ? それが表してる内容が“世界の終末”なんて言うもんだから、オカルト性がマシマシになっちゃうんですよ」ってわけだ。たまにこういうことがあるから、素数を追うのは面白い。

なお余談だが、この予言を日本で一躍有名にしたのは、1973年に発売された五島勉の著書「ノストラダムスの大予言」というのは皆さんもご存じの通り。で、実はこの「1973」も素数だったりする。

こうやって数字に意味を見出すのは、ピタゴラスの時代から続く人間の本能かもしれない。人は、ランダムなモノにこそ何かのサインを感じてしまうのだ。そんな不規則性を武器に、これからも素数は無限に存在しながらオカルト界に現れるだろう。

ちなみにこの記事の公開日である2025年7月1日=「20250701」も素数である。こういう数字のマジックを、“偶然のモノ”と割り切るか、“奇妙なモノ”と割り切らないまま楽しむかは、あなたの心次第だ。

杉浦みな子

オーディオビジュアルや家電にまつわる情報サイトの編集・記者・ライター職を経て、現在はフリーランスで活動中。

音楽&映画鑑賞と読書が好きで、自称:事件ルポ評論家、日課は麻雀…と、なかなか趣味が定まらないオタク系ミーハー。

https://sugiuraminako.edire.co/

関連記事

タイムトラベルが人体にもたらす驚くべき“副作用”を数学者が指摘! 頻繁に起きているが、誰も覚えていないだけ?

SF作品のジャンルとして確立しているように、誰もが一度は夢見る「タイムトラベル」。しかし、それが実現した暁には人体にとんでもない“副作用”がもたらされることが発覚したという。

記事を読む

ギザの大ピラミッドーー建造方法の謎と秘められた数学的叡智/世界ミステリー入門

エジプト・ギザの大地にそびえる大ピラミッド。その「世界一有名だ古代遺跡」について、近代的な調査・研究が始まってからおよそ200年。これまでに明らかにされたことも少なくないが、それでもなお、数々の矛盾点

記事を読む

錬金術の奥義から世界創造の秘密までが刻まれる銘板「エメラルド・タブレット」/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、古代アトランティスの王にして、神とも同一視される人物が記したという伝説の銘板を取りあげる

記事を読む

世界の天使と悪魔に関する基本的情報を紹介「天使と悪魔」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事