エリア51の極秘施設「S-4」内部が公開された!? 再現CGが示唆するUFOリバースエンジニアリングの拠点の可能性/宇佐和通

謎多き「エリア51」の基地内でも特に極秘とされる施設「S-4」の内部を紹介するフルCG映像が登場した! 今、このアイミングで公開された真意に迫る!

記事を読む

テレビがまだ娯楽の中心だった1970~1980年代。UFOや超能力、ネッシーなどを紹介し、全国に一大ブームを起こした男がいた! 彼の名は、矢追純一。その後の日本人の意識を大きく変えた、伝説のテレビ・ディレクターの知られざる真実に迫る!

目次

矢追氏といえばUFO特番──おそらくは本誌読者の多くも、そう思っておられることだろう。

では、そもそも矢追氏がUFO番組をつくりはじめたきっかけは、何だったのだろうか?

「『11PM』という新番組が始まるって決まったとき、社内からディレクターが集められたんです。それまでドラマの演出などをやっていた僕は、嘘ばかりの話をつくるのに嫌気がさしていて、すぐに手をあげました」

「11PM」は1965年11月から1990年3月まで24年間も続いた、生放送の大人気深夜番組である。その番組の立ち上げから矢追氏は、企画・演出として入っていたのだ。

「曜日ごとにひとりのディレクターが担当することになって……そもそも視聴率がゼロみたいな深夜の時間帯ですから、プロデューサーからは好きにやっていいといわれました。

それで麻雀の好きなディレクターは番組の最中、出演者にずっと麻雀をやらせるだけとか、釣り好きは釣りのロケだけみたいに、それぞれが自分の趣味で好き勝手に番組をつくっていたんです」

ところが矢追氏は、特にやりたい企画があったわけではなかった。そこで何をやろうかと周囲を見わたしながら思案していると、満員電車に揺られ、足下ばかり見つめて歩く人々の姿が目に入った。昭和40年、日本は高度経済成長の真っ只中で、だれもが馬車馬のように働いていた時代である。

「社会状況は令和の今でも、そんなには変わらないんだけど(笑)。そのときはこの人たちに、たまには空でも見上げさせる番組を見せないとまずいんじゃないかと思ったんです。でも、ただ夜空を見上げて星でも眺めてみようじゃ、おもしろくもなんともないですからね。そんなとき、書店で偶然目に入ったのが、空飛ぶ円盤の本だったんです。

えっ、空飛ぶ円盤ってなんだ? と立ち読みをはじめたら、異星人がわれわれの世界に溶けこんで、すでに一緒に生活をしているとか、月や金星から円盤に乗ってやってきているだとか、びっくりするようなことが書いてある。あのころはまだほとんどの人が空飛ぶ円盤なんて知らない時代です。あ、これは番組で紹介したらおもしろいんじゃないか、と思ったのがきっかけでした」

矢追氏の初めてのUFO番組は、こうしてスタートした。日本テレビの屋上に中継用のカメラを上げ、当時新人アナウンサーだった徳光和夫氏に、UFOが飛んできたらすぐにスタジオを呼べと指示し、世界中で撮影されたUFOの写真や事件を紹介したのである。

「番組が始まる直前、プロデューサーが、『矢追、もしも本当にUFOが来て、異星人が来たらどうするんだ?』と聞くんです。『そうですねえ、部屋でも用意しときましょうか』といったら、本当に日テレの社長応接室を用意してくれたんです(笑)。じつにおおらかな時代でしたね」

結果、番組は大きな反響を呼び、人気企画としてレギュラー化した。司会者であった大橋巨泉氏は、矢追氏のことを愛着を込めて「宇宙人」と呼ぶようになる。

「『UFO(ユーフォー)』という言葉が使われるようになったのは、このころからなんです。すでに海外の研究家のあいだでは『空飛ぶ円盤』ではなく、『UFO(ユー・エフ・オー(未確認飛行物体の略称)』と呼ばれていましたが、皆が覚えやすいよう『ユーフォー』という読み方にしたんです」

「11PM」のUFO特集で好評を博した矢追氏の活躍は、すぐに木曜スペシャルへと広がっていく。こちらは2時間近い長尺番組だ。

「僕は会社というところがあまり好きじゃなくて、めったに行かなかった。会社のホワイトボードに、『宇宙遊泳中』と書かれたりしていました(笑)。たまに顔を出すと上司につかまって、『矢追、おまえ給料もらってるんだよな? 少しは働け。UFO、数字が取れるからまたやれ。放送日はいついつな……』みたいにいわれて。はい、わかりましたと答えて。そこからなんとなく情報が集まりはじめて、1か月に及ぶ海外ロケがはじまるんです」

番組の作り方には、矢追氏独自のポリシーがあったという。

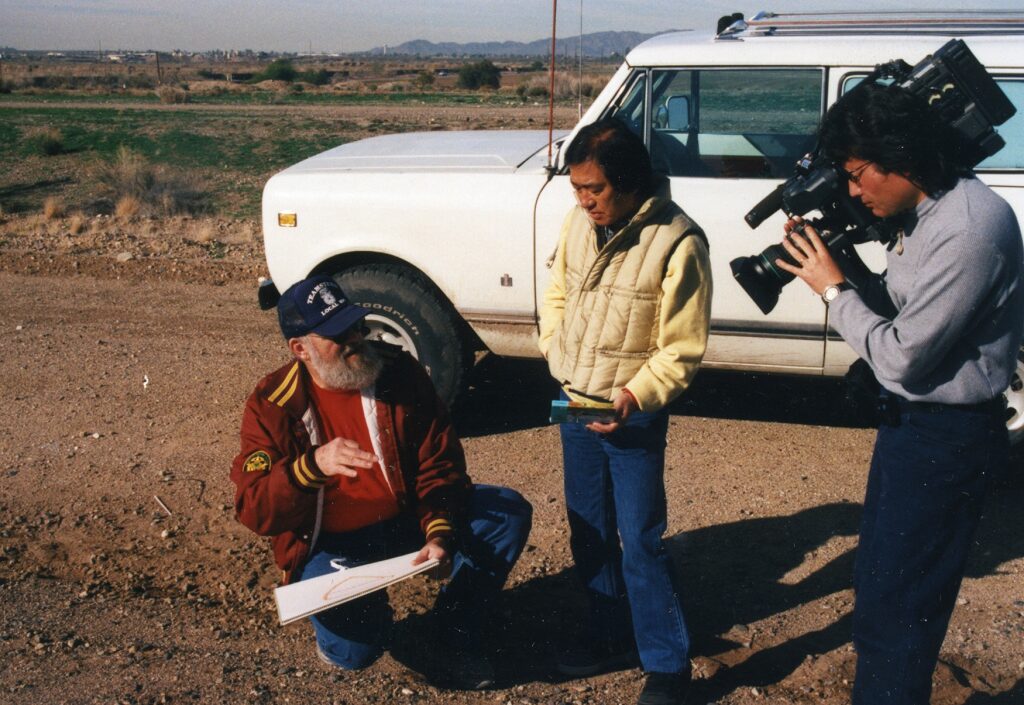

「企画書とか台本みたいなものは、いっさいありませんでした。行き当たりばったりが僕の取材のやり方です。1台の車に乗れるように合計5人以内のスタッフで出発して、いつも僕が車を運転していました。目的地に近づくとカメラを回しはじめ、道中も捜しているところも、ドアをノックするところも、ずっとひとつのカメラで撮りつづけるんです。そうすると視聴者はカメラ越しに、僕らと一緒に謎を解明していくような臨場感を楽しめるんですよ」

筆者はかつて、矢追氏が海外取材から戻り、放送間近の特番の編集作業をしているところにお邪魔したことがある。

編集室の隅にある録音ブースの丸窓の向こうには、山のように積まれた収録ずみのビデオテープと矢追氏の姿があった。閉めきったブースのなかで、ひとり編集に必要な収録テープを捜す矢追氏の足下は裸足で、筆者にはその姿が熟達した武道家のように見えた。連日、長時間におよぶ編集作業が続いていて、スタッフのなかには体調不良者も出ていると聞いたが、矢追氏はとてもエネルギッシュだった。

「1回の海外ロケで、100本以上のビデオテープを撮ってきましたからね。番組を3本つくれるくらいのすごい量です。僕の下に就いたスタッフは大変だったろうけど、コストパフォーマンスの高いディレクターでしたよ。会社にはあまり行かなかったけど、視聴率の取れる番組を安くつくっていたんだから。貢献度は高かったと思っています」

時代を経ても矢追氏のUFO番組が視聴者の記憶に深く残っている理由、それは独特の取材と演出手法にあるのは間違いない。

「取材が終わると取材相手に、『おもしろいことを知っている人を知りませんか?』と聞いてみるんです。それで教えてもらったところへ向かう。僕の取材のやり方は、いつもそんな感じでした。今の番組のように予定調和でつくってないんです。それは僕の番組で有名になった『エリア51』の取材をしたときもそうです」

エリア51──!

矢追氏は日本テレビ在籍中にたくさんのUFO番組を制作した。その数は正確には不明だが、特番以外の取材を含めると50本以上になるだろう。それらのなかでもっとも印象的だったのが、このエリア51への緊迫感あふれる取材である。

「どんなに危険な場所でも水筒一本持ってすぐに調査に行くので、僕が『火の玉オジサン』と名づけた元アメリカ空軍大佐のウェンデル・スティーブンスという人物に、『ネバダ砂漠のなかに墜落したUFOの研究をしている軍の施設があるので、一緒に行かないか?』と誘われたのがきっかけでした」

近年になってCIA(アメリカ中央情報局)がその存在を公式に認め、再び注目を集めるようになったエリア51だが、矢追氏が初めてエリア51を訪れた1976年当時は、だれも名前すら知らなかった。

「火の玉オジサンことウェンデルは、空軍のパイロットだったころ、飛行中に何度もUFOを見ていたそうです。それを上に報告しても何の反応もない。不信を抱くようになった彼が軍の極秘資料を調べていくうちに、驚くべきものを見つけたんです」

「プロジェクト・レッドライト」と題されたその資料には、かつて原子爆弾の実験場だった広大な砂漠の下に建設された、地下30階にも及ぶ施設があり、そこでは墜落した異星人とその乗り物を研究するために集められた科学者ら1000人が居住し、周囲は厳重に封鎖されていると、書かれていた。

矢追氏らはエリア51が存在すると思われるネリス空軍基地のフェンスのそばで車を停めると、ボンネットを開け、あたかも車が故障してしまったような振りをしながらカメラを回しはじめた。すると5分もたたないうちに、頭上を黒いヘリコプターが旋回しはじめたでないか。

「機体は真っ黒に塗られていて、何も書かれてないんです。軍用機ならマークやナンバーくらい書かれているはずです。危険を察したわれわれは、直ちにその場を後にしました。しかも……ホテルに帰るとなぜかフロントにメッセージが預けられていました。僕の留守中に電話があって、『ミスターヤオイ、いわなくてもわかっているはずだ』──そんなメッセージが残されていたんです」

翌日は、エリア51でUFOを見たという元軍人と会う約束があった。そのため矢追氏は、ホテルの部屋から確認の電話をかけた。ところが外線にかけたはずがなぜか電話交換が出て、盗聴されていることがわかったという。結局、約束の場所に元軍人は現れず、日が変わって移動のために空港へ行くと、前日に会うはずだった取材相手が矢追氏を待っていた。

「彼は怯えて青い顔をしていて、昨日のことを詫びにきたんです。僕との電話のあとで変な男から電話がかかってきて、『鳥はさえずりすぎるとショットガンで撃たれるぞ』と脅されたというんです」

この件は手を引いたほうがいいと感じた矢追氏は、取材から3~4年、エリア51のことは番組にはせずに様子をみたという。

「僕は非常に鈍感なんで、脅されても別に怖いとは思わないんですが、このときはすぐに撤退することにしました。実際、アメリカの知人で、危険なネタでもお構いなしに発表していたジャーナリストがいたのですが、彼は人がほとんど通らない砂漠の一本道で事故死したんです。人気のまったくない場所ですよ、交通事故かどうかもわからないのです……。

僕が危険な取材をしていてもトラブルに巻きこまれなかったのは、壁が立ちはだかったら、その壁を無理に越えようとしなかったからだと思います。きっと他にいい方法があるだろうと考え、すぐにあきらめて迂回することを選ぶのです。それは生きるうえでの僕のルールみたいなものですね」

(月刊ムー 2024年10月号)

関連記事

エリア51の極秘施設「S-4」内部が公開された!? 再現CGが示唆するUFOリバースエンジニアリングの拠点の可能性/宇佐和通

謎多き「エリア51」の基地内でも特に極秘とされる施設「S-4」の内部を紹介するフルCG映像が登場した! 今、このアイミングで公開された真意に迫る!

記事を読む

「エリア51」極秘地下施設の入口をついに発見!? 異星人「トールホワイト」が潜んでいる可能性を著名研究家が指摘

多くの謎に包まれた米国の軍事施設「エリア51」。UFO研究施設とも噂される秘密基地周辺で、異星人「トールホワイト」が潜む地下基地への入口が見つかった!?

記事を読む

UFOディレクター矢追純一/MUTube&特集紹介 2024年10月号

UFOや超能力、ネッシーなどを紹介し、全国に一大ブームを起こした男矢追純一。彼の知られざる真実を三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

「龍と巨大蛇行剣」ムー2023年10月号のカバーアート/zalartworks

「ムー」2023年10月号カバーアート解説

記事を読む

おすすめ記事