映画『ポルターガイスト』公開以前の「ポルターガイスト」を回顧する/昭和こどもオカルト回顧録

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は「心霊写真」を回想。今見ればなんてこともない写真が、ページに触れるのも憚られるものに見えたのは……なぜ?

今回は70年代の「心霊写真ブーム」勃発の経緯を考察してみたい……のだが、考察するといってもこのブームのきっかけはあまりに単純で、起爆剤となったのはもちろん中岡俊哉御大が1974年に刊行した大ベストセラー『恐怖の心霊写真集』(二見書房サラ・ブックス)だ。本書の「衝撃」は僕ら世代の多くが体感しているはずである。

ここで考えてみたいのは、70年代の「心霊写真」ブームは、従来から存在した「心霊写真」なるものが中岡氏の『恐怖の心霊写真集』をきっかけにしてブーム化したわけではなく、この本の刊行によって「心霊写真」なるものが「発明」された、あるいは「見出された」……ということなのだ。

もちろん「心霊写真」は、というか、霊的なものと考えられる不可解な事象が映り込んでしまった写真については、日本でもすでに明治期から取りざたされていた。

三田弥一氏が撮影したとされる日本最古の「心霊写真」が新聞に掲載され、多くの注目を集めたのは1879年。さらに19世紀末から20世紀初頭の心霊科学ブーム期において、学者・作家・好事家たちによる研究もなされているし、また、これは霊的というより超能力分野のネタではあるが、『リング』の元ネタとなった御船千鶴子、長尾郁子などによる「念写」の実験なども世間の話題をさらっている。

写真にスーパーナチャラルなものが写るという発想は、70年代のブーム期より100年も前の日本にすでに存在していたわけだ。

が、こうした写真を「心霊写真」という名称でひとつのジャンルにパッケージし、誰でも偶然に映してしまう可能性があるもの、そして、写ったもの(作品?)をメディアを通じて公開し、多くの人と共有しながら誰もが「愉しめる」ものにしたのは、やはり昭和オカルトの仕掛人、70年代オカルトブームのトレンドセッターだった中岡俊哉氏の功績である。彼はもともとあったものの概念を変えた、とういか、やはり今でいうところの「心霊写真」という概念を「発明」し、「コンテンツ化」したのだと思う。

従来、研究者や好事家は別にして、一般の人が「心霊写真」を撮ってしまった場合、「先祖の霊が写った」と解釈されることが多かったという。そして、その写真は「先祖の霊の守護の証し」として、「家宝」のような形で各家庭に大切に保管されたそうだ。たいていの「家宝」がそうであるように、めったに他人に見せるべきものではなく、とてもじゃないがメディアに媒介される娯楽的な素材としては機能し得なかった。

『恐怖の心霊写真集』は、こうした特殊な性質のものを、たとえば「怪談」などと同じように不特定多数の人々の間に流通する「情報」に再定義しなおした。あるいは「格下げ」してしまった、と言ってもいいかも知れない。いずれにしろ、各家庭で密かに所蔵されることが多かったアンタッチャブルな「心霊写真」を、市場やメディアに解放し、不特定多数の人がアクセス可能な「目で見る怪談」という新しいジャンルの恐怖コンテンツとして成立させたのだ。

名称についても、今でいうところの「心霊写真」が「心霊写真」としか呼ばれなくなったのは、やはり『恐怖の心霊写真集』がきかっけである。それ以前にも「心霊写真」という言葉は存在したが、「幽霊写真」という言い方の方が通りがよかったし、また「霊写真」「霊光写真」といった言葉も混在していた。中岡氏自身も、『恐怖の心霊写真集』が大ブームを起こすまでは、これらの言葉を取り混ぜて使っている。これらが「心霊写真」という名称で統一されることによって、ひとつのジャンルとして確固たるものになったのは間違いない。

忘れ去られていた酒席の占い遊びだった「コックリさん」をオカルティックな降霊術として復活させ、大ブーム巻き起こしたのと同じく、「心霊写真」も中岡俊哉御大が「生みの親」だったといっても過言ではないだろう。こういう古来のオカルトネタの「再プロディース能力」に関して、中岡氏は天才的な才覚を持っていた。

ただ、もちろん「心霊写真ブーム」の最低限の条件として、70年代初頭にはカメラというものが若者層から子どもたちの間にまで普及していた、ということが重要だったのは言うまでもない。

ブーム以前の「心霊写真」が「家宝」として丁重に扱われることが多かったのも、その背景には写真や写真機がまだまだ「特別なもの」という価値観が残っていたからだろう。「特別なもの」であると同時に、それは「不可解なもの」でもあり、「不気味なもの」でもあった。

よく知られているように、カメラの普及期には「写真に撮られると魂を奪われる」「三人並んで写真を撮ると真ん中の人は死ぬ」といった迷信が広く共有されていた。高度成長期あたりまでのマンガや小説、映画などでは、こうした迷信が当時の年寄りの時代とズレまくった感覚を表すギャグとして利用されたが、戦前は世代を問わず、かなり一般的に信じられていたらしい。数人で写真に撮られるときには「誰かが連れていかれないように手をつなぐ」とか、写真館などで三人で撮影しなければならないときは専用の人形を傍らに置き、縁起の悪い三人ではなく、四人に見立てて写真を撮ることも多かったという。写真館がわざわざ縁起かつぎの人形を用意していたというから、こうした写真に対する恐怖感はかなり根強かったのだろう。

その根底には、絵でも人形でも、「本物そっくり」に作られたものには「魂が宿る」とされる日本古来からの民間伝承というか、培われてきた「畏れ」の感覚がある。

「心霊写真」ブームの70年代には、もうこうした迷信は馬鹿馬鹿しい昔話に成り果てていたし、だからこそ「心霊写真」は恐怖の娯楽コンテンツとして成立した。が、馬鹿馬鹿しい「写真恐怖」が日本人の感覚から完全に消えてしまったわけでもないと思う。写真に対して無意識にでも不気味な違和を感じる感性がまったくなくなっていたとしたら、「心霊写真」はあれほどの大ブームにはならなかっただろう。

「心霊写真」に対する好奇心の根底には、かつての日本人が抱いた写真に対する漠然とした恐怖の名残りがある。誰もがスマホで日常的に写真を撮るようになった現在でも、その名残りはまだ根強く意識の底に息づいているような気がする。

『恐怖の心霊写真集』を初めて目にしたとき、僕は確か小学校の1年生だったが、あの独特の「衝撃」というか、嫌悪感にも近い恐怖を思い出すと、当時の僕にも写真というもの自体への「禁忌」の感覚があったのだと思う。あの黒い本は、まさに「不吉」そのものに見えたのだ。

70年代の小学校の学級文庫には必ず『恐怖の心霊写真集』があった……というのは、若い世代には信じがたいオカルトブーム期ならではの「昭和あるある」だが、これは誇張でもなんでもなく、本当にどこの小学校の教室にもその種の本は常備されていたと思う。大人向けの新書として刊行された中岡氏の『恐怖の心霊写真集』ではなかったとしても、ブームに便乗して続々と出された小学館「コロタン文庫」や勁文社「ケイブンシャの大百科」など、子ども向けの「心霊写真」が数冊は蔵書されていたはずだ。

ちなみに、うちの小学校のクラスの本棚には、中岡俊哉の著作も含めて、各社の「心霊写真集」がズラリと揃っていた。学級文庫というのはクラスの子どもたちが読み飽きた本を持ち寄って成り立っているので、なにかが大ブームになれば、その影響を蔵書の傾向がモロにウケるのである。もちろん担任の先生は嫌な顔をしていたし、「そんなものばかり読むな!」といった小言も口にしていたが、一応は渋々ながら公認していた。ユルい時代だったのだ。

うちのクラスに初めて『恐怖の心霊写真集』を持ち込んだのは、オカルトマニアの女子だった。遠慮なく本名を書かせてもらうと松川三夏という女の子で、学級委員を務めた経験もある成績優秀で人望も高い生徒だったが、一方でほかの女子たちと「オカルト部」という団体を勝手に結成し、放課後になると「コックリさん」による降霊実験などを繰り返す「オカルトマスター」の一面を持っていた。旬のオカルトネタは、たいてい彼女を通じて教室に持ち込まれていたのだ。

70年代のガチなオカルトネタに関しては、男の子メディアよりも少女マンガ誌、女性週刊誌のほうが強く、特に心霊系の話題は女子たちが牽引していた傾向がある。当時の「恐怖マンガ」の掲載量は少年誌より少女マンガ誌のほうが圧倒的に多かったことからもわかる通り、もともと「占い」「おなじない」などを特集していた少女誌は心霊系の話題と親和性が高かった。なので、このジャンルは常に女子が最初にトレンドに反応し、新たな話題を教室に持ち込み、それを男の子たちが後追いする形になっていたのだ。

そういう流れで僕は初めて「心霊写真」なるものを目にしたのだが、そのときの「これはマジでヤバイ!」という感覚を今も生々しく覚えている。そのころの僕もオカルト好きの小学生としては人後に落ちないボンクラで、とにかく四六時中「怖いもの」を求めている好奇心の塊だったのだが、『恐怖の心霊写真集』には反射的にドン引きした。文字通りの「恐怖」を感じたのだ。いや、「恐怖」というより、「不吉さ」「禁忌」の感覚だ。そういう衝撃を感じたのは僕だけでなく、クラス中が大騒ぎになって、その日は休み時間の度にみんなが松川さんの机に集合し、『恐怖の心霊写真集』を取り囲んで「キャ~ッ!」とか「ヒエ~ッ!」といった声をあげていた。

今、若い世代の人が『恐怖の心霊写真集』シリーズを見ても、おそらく「なんだ、こりゃ?」という感じになると思う。掲載写真の多くは、ただボンヤリとした煙的なもの、光的なものが写っているだけ。あるいは川の水面、草むら、木肌などの一部が「よぉ~く目を凝らすと顔のように見える」といったものばかりで、「どこが怖いの?」と退屈さをも感じるだろう。

このへんが「心霊写真」第一世代と、工夫を凝らされ(?)、バリエーションにも富んだ「心霊写真」を見慣れて育った以降の世代の大きな差異だと思う。僕らが驚愕したのは、写真に写り込んでいるもののビジュアル的な怖さではない。写っているものが怖いから怖いのではないのだ。なにが写っているかの問題ではない。ただ、不鮮明でよくわからない大量の写真が、「心霊写真」という前提のもとにそこに「ある」ことが怖かった。

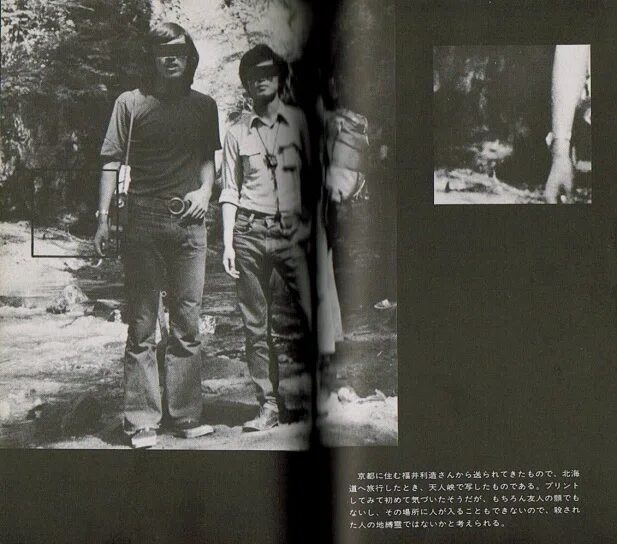

「心霊写真」初体験世代のこういう感覚は今となってはわかりにくいだろうし、言葉にもしにくいのだが、言ってみれば、あのブーム初期の「心霊写真」は二次的なものではなかったのである。写真は「複製芸術」とも呼ばれるが、初期の「心霊写真」はコピーされた二次的な「複製」ではなかった。一次的なのだ。つまり、その写真自体がヤバい「なにか」なのだ……という感覚があった。

あのブームのころ、テレビはこぞって「心霊写真鑑定」をやりはじめたが、よくあった鑑定結果が「この写真には入水自殺をした人の怨念がこもっている」とか「この写真を持っているとよくないことが起こる」とかいったもので、「早急にお焚きあげをしなさい」と指示されるパターンだった。つまり、どこかにいる「幽霊」をカメラによって客観的に「記録」してしまったという話ではなく、その写真自体が「ヤバい」という発想である。

こうした「心霊写真」観はもちろん今でもあるが、初期の「心霊写真」観は今よりももっとその傾向が強かったと思う。外側に存在する「なにか」をたまたま記録して可視化した二次的なものであれば、怖さは写り込んでしまったものの恐怖度に左右される。が、当時の「心霊写真」はそういうものではなかったのだ。ここにある写真そのもの、ただの紙に過ぎないそのもの自体が、「なにか」の「意思」だか「念」だかによって、不吉に「汚染」されているのである。

そんなものを束にして本にまとめてしまったのが、あの『恐怖の心霊写真集』だった。

それはほとんど犯罪的な書物である。禍々しく危険な「霊的爆弾」のようなもので、それまでの心霊本とは段違いの恐怖を撒き散らしていた。どんな心霊本にもまっさきに飛びついてきた僕も、最初に『恐怖の心霊写真集』を見たときはページに触れるのさえ嫌だった。あの妙に黒色が強調された印刷の毒々しい感じ、掲載されている家族写真などに映る人の顔が、犯罪者のように目隠しの墨でつぶされている感じも含めて、なにもかもが不吉に見えた。ページに触れると、そこから黒々としたインクにこもった「凶」の「霊気」が、自分の体を「汚染」するように思えたのだ。

こうした感覚は「心霊写真」がオカルトネタとしてすっかり定着し、定番化するとともにどんどん薄まっていったが、今でも僕は『恐怖の心霊写真』の第1集だけは、やはりどうもページを開く気がしない。正直言って、この原稿を書くために本来はあの本をちゃんと見返し、当時の感覚を生々しく思い出したいところなのだが、チラッと見ただけでやはりやめてしまった。

小学生時代の衝撃がちょっとしたトラウマになっているせいなのだろうが、僕にはまだあの本が、禍々しい怨念が本の形に化身した「忌物」のように見えてしまうのである。

(2020年11月19日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

映画『ポルターガイスト』公開以前の「ポルターガイスト」を回顧する/昭和こどもオカルト回顧録

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

記事を読む

指先が霊感アンテナになっている!? 霊感経営者・中野友加里の心霊写真

通常では考えにくい確率で写真に奇妙なものが写ってしまうという女性。その違和感は特に体のある部位に集中するという。

記事を読む

昭和に流布した「自動車をめぐるジンクスと怪談」あれこれ/昭和こどもオカルト回顧録

昭和を彩った懐かしくも怪しい話を懐かしがりライターが回想。自動車、クルマが恐怖の対象だった、時代の心理を振り返る。

記事を読む

1976年「未確認動物UMA」という言葉の誕生/動物研究家・實吉達郎

UMAをはじめ、動物、昆虫から妖怪、中国の古典に至るまで、さまざまな分野の著書を持ち、日本における動物研究に大きな影響を与えたレジェンドの実像に迫る。

記事を読む

おすすめ記事