8億年前の地層に眠る未来人のミイラか!? ロシア「プリンセス・ティスルスキー」の謎

地下深くで発見された石棺には美しい女性と謎の箱が眠っていたーー。彼女は異星人か、未来人か?

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回のお題は「ミイラ」。いわゆるモンスターのミイラ男は、考古学にとどまらず子供文化からファッションまでじわじわと70年代日本を侵略していたのだ!

目次

この連載の趣旨は、70年代の子どもたちの間で流行したオカルトネタをいまさらながら回顧してみることにあるのだが、なかでもすでにこちらの記憶が曖昧になっていて、かなりモヤモヤしてしまっているトピックにも焦点を当ててみたいと思っている。

で、連載の企画段階からやってみたいと思っていたのが、僕ら世代の幼少期にあった(ような気がする)「ミイラブーム」(のようなもの)はいったいなんだったのか?……というモンダイの解明なのである。

これは同世代でなければピンとこないかも知れないし、同世代でも「ミイラブームなんてあったっけ?」と首をかしげるかも知れない。

しかし、僕は以前からずっと気になっていたのだ。僕ら世代がものごころつく70年代初頭からなかばあたりにかけて、なんだか知らないがやたらとメディア(本と雑誌とテレビ)にミイラ、及びそれに類するエジプトのアレコレが登場していなかったか?

特にミイラは本場(?)エジプトのミイラの実像からかけ離れ、「ミイラ男」などと称されるひとつの定番モンスター、あるいは妖怪的キャラとして扱われて、ありとあらゆる子ども向けテレビ番組に登場しまくっていたではないか。なんであんなことになっていたのか? ……ということが、僕には長らく謎だったのである。

「いや、ありとあらゆる子ども番組にミイラが出てきた、といのは大げさだろ?」と、同世代の読者でさえ思うかもしれない。

しかし、これは単に大仰なレトリックではないのである。童心にかえってよく思い出していただきたい。きっとあなたは忘れているだけだ。我々が見ていたテレビ番組はミイラだらけだったはずなのだ。当時のテレビはミイラ、ミイラ、ミイラ……だったのである。すべてのテレビ局がミイラに占拠されているかのような状態だったのだ。ミイラが一度も出てこない子ども番組を探す方が大変なくらいなのだ!

……というのはさすがに言いすぎだが、しかし、そうも言いたくなるくらいにミイラは子ども文化にあれふれていた。

テレビで目にしたミイラのなかでも、僕の記憶に鮮烈に残っているのが、1972年に放映された特撮ドラマ『緊急指令10-4・10-10』のエピソード、「闇に動くミイラ」(第7話)に登場した「ミイラ男」である。5歳ごろの記憶だし、その後は見返してもいないので今見るとどうだか知らないが、とにかく超絶ホラーテイストの演出で、めちゃくちゃ怖かったのを覚えている

同じように悪夢的な恐怖の記憶を刻みつけられたのが、再放送で見た『ウルトラマン』。「ミイラの叫び」と題された回に登場した「ミイラ人間」も、泣きたくなるくらいに怖かった。

当時、特に子ども向けの特撮番組では、こうした「ミイラ男」=生き返って動きまわる心霊的・妖怪的ミイラが続々と登場していたのだ。記憶に残っているものだけをランダムに書きだしてみると……

まずは「おまえら、どうかしてるだろ!」と制作陣に言いたくなるほどグロくて悪趣味な悪役ばかりが登場した『バロム・1』。片目がなく、肋骨が露出した「ミイラルゲ」というトラウマレベルのエグい怪人が登場した。恐怖劇場アンバランス』の記念すべき初回放映も『木乃伊(みいら)の恋』。生き返った即身仏をめぐるブッ飛んだストーリーで、監督はなんと鈴木清順だ。『仮面ライダー』シリーズにもミイラが何度も登場するが、印象的なのは「生き返ったミイラ怪人エジプタス」だろう。「ヒカラビーノ」というヒドい名前のミイラ怪人も記憶に残っている。また、悪の組織が人間をミイラにしてしまう陰謀を企てる回もあった。さらに『ジャイアントロボ』の悪の幹部は「ミイラーマン」だし、『タイガーセブン』の悪の親玉はエジプトモチーフの「ギル太子」で、「ミイラ原人」を操る。『キカイダー01』にも「シャドウミイラ」が登場するし、『レインボーマン』にも「ミイラシスター」が登場する。そういや『魔人ハンターミツルギ』の「魔人サソリ」も即身仏のイメージだ。

あと、そうだ、マジで怖いシーンが目白押しだったドラマ版『悪魔くん』にも「ミイラの呪い」というエピソードがあった。不気味な巨大ミイラが直視できなかった記憶がある。巨大ミイラといえば、特撮ではなくアニメだが、『ガッチャマン』の「嵐を呼ぶミイラ巨人」も忘れがたい。

そう、アニメ方面も思い出してみると、まずは当時のミイラキャラとしてはソフビ人形の人気も非常に高かった『タイガーマスク』の「エジプトミイラ」(投げやりなネーミングである)。それから『妖怪人間ベム』にも「ミイラの沼」という陰惨なエピソードがあったし、かの『ゲゲゲの鬼太郎』のお父さんである「目玉おやじ」も、もともとは「ミイラ男」という設定である。

怖さ抑えめのギャグ的作品におても『怪物くん』にはヌボーッとした「ミイラ男」が登場するし、『ぐるぐるメダマン』の仲間にもデップリ太った「ミイラ男」がいる。さらには米国産ギャグアニメ『ドボチョン一家』にも広川太一郎が声をアテた「ミイラ男」がレギュラーで出演していたし、それからそれから……。

いや、「もういいよっ!」と言われそうなのでやめるが、とにかく列挙しているとキリがない。

続きで60年代にもさかのぼるが、とにかく、子ども文化におけるひとつのボンヤリとした傾向にも、たいていは発端となる文化的背景というものが存在するものなのである。この、あったのかなかったのかさえよくわらかないボンヤリとした「ミイラブーム」(のようなもの)も、かなりハッキリとした2つの要因から派生したものなのだ。

どうして「ミイラ」があれほどまでにもてはやされていたのか、その要因を探ってみたい。

当時の子ども向けメディアに登場するミイラといえば、主流となるのはモンスター化された「ミイラ男」である。つまり、なんらかの超自然的な力によって蘇り、干からびた体に包帯を巻いた姿のままで動きまわる「バケモノ」としてのミイラだ。こうしたキャラは無数の特撮ドラマに悪役・怪人として起用され、また当時は盛んに読まれた『妖怪事典』の類の児童書にも、「西洋の妖怪」といった形で紹介されることが多かった。僕ら当時の子どもたちにとっては、おなじみの定番ホラーキャラだったのである

しかし、考えてみれば変な話で、ミイラは本来、古代エジプトなどで行われた人為的加工によって長期保存された死体のことである。妖怪でもなければ心霊でもないし、誰かが創作したキャラクターでもない。現実に存在するものなのだ。それがなぜ体中に包帯を巻いた「バケモノ」として定型化され、「ミイラ男」などという妙な呼称まで与えられて、フランケンシュタイン博士の人造人間や吸血鬼ドラキュラ、半魚人、狼男などと同列の「舶来モンスター」として広く認知されるようになったのか?

……と、わざとらしい問いかけをしてみたが、この問いかけ自体に実はヒントがあるのだ。

ドラキュラや狼男などの超定番「舶来モンスター」たちはユニバーサル社の怪奇映画のオールスターであり、一般に「ユニバーサル・モンスターズ」と呼ばれている。それぞれ『フランケンシュタイン』『魔人ドラキュラ』『大アマゾンの半魚人』『狼男』など、30~50年代に制作された映画のシリーズによって、一気に定番モンスターとして世界中に知れわたったキャラクターだ。

で、ミイラもまた1932年製作の『ミイラ再生』という映画で主役モンスター(?)に起用され、ここに初めて「体中に包帯を巻いたバケモノ」としてのミイラが誕生する。「ミイラ男」という奇妙な訳語(「狼男」を前例にして考案されたモンスターとしての名称だと思う。原語では単にThe Mummy)が広く用いられるようになったのも、この映画の日本公開(1933年)からだろう。本作でジャンル化された「ミイラ映画」シリーズは1955年までにユニバーサルで5本製作され、59年からはやはり怪奇映画で名高いハマー・フィルムに引き継がれ、71年までに4本もつくられている。

欧米ではすでに30年代からミイラといえば怪奇映画の定番モンスターだったのだ。日本でもシリーズ第1弾の『ミイラ再生』は話題になったようだが、特に国内の子ども文化に大きな影響を与えたのは、「戦後型ミイラ映画」の代表作とされるハマー・フィルムの『ミイラの幽霊』だ。59年に公開されたこの映画によって、60年代以降の日本の子どもメディアに続々と「ミイラ男」をモチーフとしたモンスター的悪役キャラが登場することとなったのである。

ユニバーサル及びハマー・フィルムの「ミイラ映画」の直接的な影響を受け、日本でも本格的な「ミイラもの」が製作されている。

それが1961年にテレビ放映が開始された『恐怖のミイラ』だ。おそらくこの番組が日本の子どもたちの「ミイラ観」を強烈に決定づけたのだろう。テレビによる連続特撮ホラードラマの先駆け的作品で、当時子どもだった人たちの記憶によると「トラウマ級に怖かった!」のだという。火曜日7時半からの放映なのであくまでも子ども番組だが、大人たちの間でも話題になっていたようだ。

ストーリーはまさに「ミイラもの」の典型である。法医学の教授と考古学博士が、エジプトで発掘された4000年前のミイラを蘇生させる実験を密かに行っている。蘇生実験は成功するが、生き返ったミイラは博士を殺し、夜の闇へと消えてしまう。やがて街では謎の殺人事件が多発しはじめる……。最終的には、人間の勝手な都合で生命を与えられてしまったモンスターの悲哀を感じさせる悲劇的展開になるが、これは「ミイラもの」の典型というより、『フランケンシュタイン』以降のモンスターもの全般の定形を踏襲した作品といえるだろう。

生まれる以前の作品なので僕は数年前に発売になったDVDで初めて見たが、正直、脚本や演出的にはかなりグダグダで「は?」となってしまう部分が多いものの、終始陰湿で暗い場面構成、不気味な音楽、そしてなんといってもグロすぎるミイラの造形など、確かに小学生時代に見ていたら「ひぇ~っ!」と叫んでしまうであろう場面の目白押しだった。

こうして60年代初頭に日本でもすっかりミイラはモンスター化され、以降ブームのような形で子ども向けメディアに「ミイラ男」が続々と登場する状況が定着し、僕ら世代はその後期、いわば「ミイラブーム」の残滓のなかで幼少期を過ごしていたわけだ。

多くの「舶来モンスター」同様、「ミイラ男」の荒唐無稽なホラーテイストは70年代後半にはリアリティを失い、子ども文化においてもあまり語られなくなったが、一昔前に吸血鬼映画がハリウッドホラーの新たなトレンドになったように、またギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オブ・ウォーター』で突如(一瞬だけだったけど)半魚人が復活したように、ハリウッドでは「ミイラもの」復権の動きもある。というか、あった。

ユニバーサルは往年の「ユニバーサル・モンスターズ」の映画をリブートしようと、「ダーク・ユニバース」というプロジェクトを進めており、その第1弾として製作されたのが日本でも昨年公開された『ザ・マミー 呪われた砂漠の王女』である。1932年の『ミイラ再生』のリブート作品だ。「ミイラ男」ならぬ「ミイラ女」が大暴れするトム・クルーズ主演のアクションホラーで、ユニバーサルはこれを皮切りに往年の「舶来モンスター」映画をドシドシ送りだすつもりだったようだ。が、残念ながらこれが大コケ……。「ダーク・ユニバース」というプロジェクト自体の雲行きも怪しくなっているらしい。

もちろんミイラに思い入れのある僕は『ザ・マミー』を見たが、クラシックな怪奇映画的な雰囲気や、大味でユルい80年代風アドベンチャー映画の陽気なタッチに好感は持ったものの、やはり「なんじゃこりゃ?」というガッカリ感は否めなかった。が、それでも往年のモンスターを復活させるという時代錯誤感バリバリのアホな企画は、アホだからこそおもしろくなり得るとも思うのである。すでに投資筋はプロジェクトから逃げ出しているらしいとの噂もあるが、ユニバーサルはあきらめないでほしい。ミイラ、がんばれ!

さて、これまでの流れは当時の「ミイラブーム」の要因の半分を解説にしたに過ぎない。「ミイラブーム」と並行したリアルなミイラに関するアレコレ、それに付随したピラミッドに関するアレコレ、またエジプト文化に関するアレコレなど、もうちょっと本格的なオカルトネタや古代史に関する話題が、ともに子どもたちを魅了していたのだ。

「ミイラブーム」にはモンスターとはまったく別の流れもあった。

日本でのブームの引き金になったのが1959年製作の映画『ミイラの幽霊』。これにインスパイアされたテレビ作品などが後に登場したとはいえ、50年代にはじまった「ミイラ男」のブームが、70年代に入るまで子ども文化に居座り続けたというのは、やはりちょっと考えにくい。つまり、ミイラ映画の流行から70年代までの間に、もう一度ブームを再燃させるようなビッグバンが起こっているはずなのである。

このビッグバンこそ、1965年の夏、東京・上野の東京国立博物館で開催された「ツタンカーメン展」だ(後に京都、福岡でも開催)。単なる博物館の企画展をビッグバンなどと称するのは大げさ……と思うかもしれないが、それは当時の人々のイベント観というか、強烈な「お祭り騒ぎ体質」を知らないからだろう。この鳴り物入りで開催された大イベンドは文字どおりの「事件」であり、まさに国民的催事だった。オリンピック並みとはいわないまでも、昨今のワールドカップレベルの大騒ぎになっていたのだ(と考えると、昔も今も日本人の「お祭り騒ぎ体質」はたいして変わっていないのかも知れないが)。

いや、僕自身が生まれたのは「ツタンカーメン展」の2年後なので、その当時の熱量はもちろん実感していない。しかし、このときの「殺人的混雑」とメディアをあげての大騒ぎは、大人たちから「伝説」としてさんざん聞かされている。全国から人々が殺到する大きなイベンドがあるたびに、必ず「まるでツタンカーメン展みたい」といった形で引き合いに出されていた。

特に覚えているのは1972年、パンダ初来日の「カンカンランラン騒動」、そして74年の「モナリザ展」の狂乱だ。どちらも日本中の人々が正気を失ったように大騒ぎをして、上野の街が危険なほどに群衆であふれかえった。これらの騒動のときも、大人たちは「まるでツタンカーメン展みたい」と語っていた。

東京オリンピックと大阪万博という「国策的イベント」を除外すれば、ツタンカーメン、パンダ、モナリザの初公開が日本の高度成長期におけるエポックメイキングな文化イベントだった。若い読者にはちょっと想像がつきにくいかもしれないが、この3つに関して当時の人々は、「これを見ておかないと『文化的な最低限度の生活』を送っているとは言えないのだ!」みたいな、妙にヒステリックな焦りのようなものを抱いていたのだと思う。

ついでにいえば、70年の大阪万博も「ミイラブーム」や「古代エジプトブーム」に大きな影響を与えていると思う。大阪万博は「来るべき未来」をテーマにしつつも、「太古の文化」と「非西欧社会」への興味をも掻き立てるイベントだった。これによって一種の「エスニックブーム」(多様な民族の文化への関心の高まり)が日本でも起こるのだが、これが当時の「エジプト憧れ」にも呼応していると思うのだ。しかし、この大阪万博という超オカルティックな国家的祭典に関しては数行では語れないので、回をあらためてまたいつか……。

大衆レベルで過剰に盛りあがりまくった「ツタンカーメン展」のブームは、もちろん当時のカルチャーに多大な影響を与えた。

もっとも顕著だったのは、日用品市場における「エジプトっぽいもの」の大ブームである。こう語られたところで、同世代の読者もあまりピンとこないと思う。実は僕自身もリサーチしてみるまではあまりピンときていなかったのだが、1960年代から70年代なかばにかけては、「エジプト柄」の商品が売れまくった時代だったのだ。

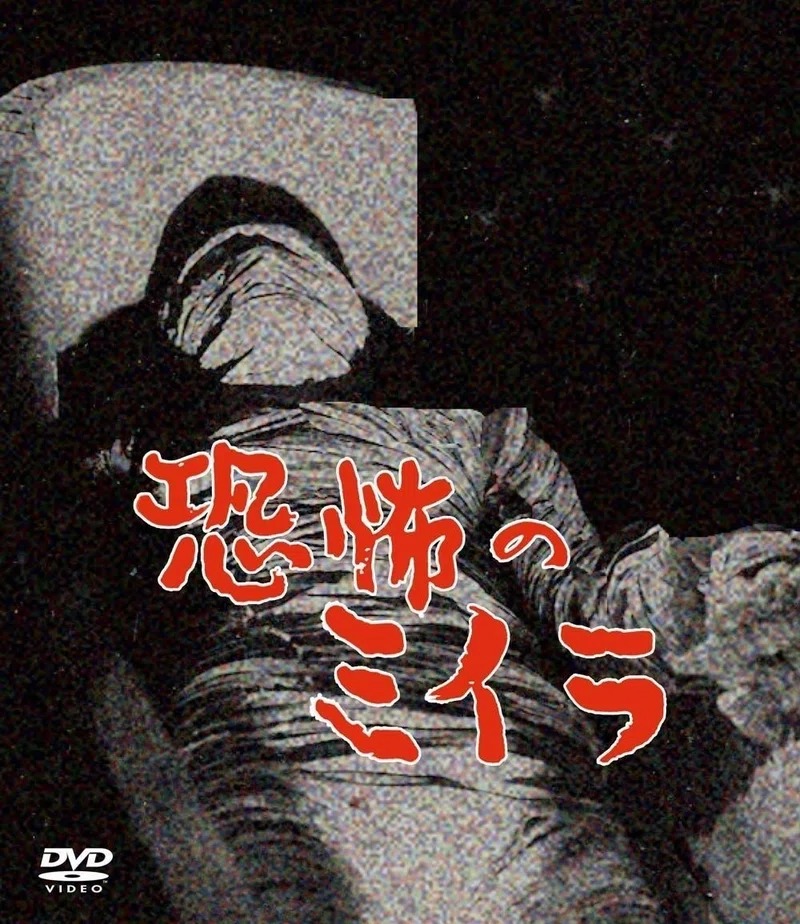

特に人気だったのが婦人服、タペストリーや室内装飾用の布類、文房具、オブジェや置物類などのインテリア雑貨だ。これらの市場において、ピラミッドやエジプトの壁画を模したデザイン、つまりヒエログリフ(古代文字)や頭にかごを乗せた女性が並ぶ壁画イラストなど、さらには「ロゼッタストーン」の刻印の一部などを柄として配したものが、次から次へと登場した。

こう書けば、70年代っ子なら思い当たるフシがあるだろう。幼少期の記憶に、自分の母親や近所のお姉さん、おばさんが、なぜか「エジプトっぽい」感じのワンピースを着ていたり、文房具屋に古代エジプトの壁画風のパターンがプリントされたノートなどが並んでいたりしたのを覚えているはずだ。意味もわからないままに、ヒエログリフ柄のTシャツなどを着せられていた人もいると思う(僕もそうだった!)。

こうした日常の時代感覚や一時的流行というものは、記憶からも記録からも抜け落ちてしまい、なかなか思い出す機会がないものなのだ。が、北名古屋市歴史民族資料館では、2015年に「大エジプト柄展」と称して、昭和のノスタルジックな「エジプト柄ブーム」にスポットを当てた展示を行った。超ニッチな企画だが、今ではほとんど語られることのない「エジプトがオシャレだった時代」を思い出させてくれる貴重な展示である。

社会現象となるほどの大騒ぎだったツタンカーメンのブームは、もちろん子ども文化をも直撃する。

夏休みのたびに各地の博物館やデパートなどで「古代エジプト展」に類するイベントが開催され、ツタンカーメンのマスクやピラミッド、スフィンクスなどは子どもたちにとっても探究心を刺激する魅力的なアイコンとなっていった。

また、同時期に欧米でも「エジプトブーム」が起きていたため、『007 私を愛したスパイ』(77年)や『ナイル殺人事件』(78年)など、子どもの人気を集めた洋画にも「エジプト推し」の作品が増え、ブームに拍車をかけていた。この時期に放映がスタートした第2期の『ルパン三世』や、同作の劇場版『ルパンVS複製人間』も、なぜか妙に「エジプト推し」の傾向があったことも印象的だ。

また、1978年に東京・池袋のサンシャイン60内にオープンし、子どもたちのトレンドスポットとなった古代オリエント博物館も、こうした流れのなかに位置づけられだろう。この子ども文化における「エジプト憧れ」の傾向は、78年にヒットしたドラマ『西遊記』、80年に社会現象化したNHKの『シルクロード特集』などの「オリエント再発見」的なブームと堺を接しながら、漠然とした「太古・異国へのロマン」みたいなものとして、80年代なかばくらいまで持続していたと思う。

しかし、「ツタンカーメンブーム」が昭和こどもオカルト文化に残した最大のネタは、なんといっても「呪い」に類するアレコレである。これはもう当時の子どもたちの基礎教養であり、ツタンカーメンとかピラミッドという言葉を聞いた途端、我々世代の頭に浮かぶのは「呪い」の一語なのだ。

ピラミッドからミイラや財宝を発掘した探検隊が一人ずつ謎の死を遂げた……というおなじみのエピソードについて、『ツタンカーメンの呪い』『ファラオの呪い』『王家の谷の呪い』などなどと称し、何十冊もの児童書が刊行され、児童雑誌なども何度となく特集を組んだ。

しまいには「もういいよ!」というくらいに定番のネタになってしまったが、小学校低学年で初めて知ったときは心底怖かったし、また、「呪い」説を否定する新説として一時期流行した「ウィルス説」を知ったときも驚愕した。探検隊の「怪死」は超自然の力によるものなどではなく、古代エジプト時代の特殊な細菌の感染によるものだとする説で、妙な説得力とリアリティに心から納得してしまったのである。

この種の逸話は、ほとんどが尾ヒレをくっつけまくった与太話で、そもそも探検隊員は誰も「怪死」などしていない……という説が後に有力になったが、それでも僕などはツタンカーメンの黄金のマスクを目にするたびに、いまだに「怖いっ!」という当時の感覚がまっさきによみがえってくるのである。

「ミイラ」および「古代エジプト」関連のネタへの好奇心は、オカルトブームが本格化した70年代、さらに多方面へと枝分かれしていく。

特に昭和こどもオカルトの分野においては、大きく4つの方向があったと思う。

ひとつは「ファラオの呪い」。もうひとつは「古代文明の謎」といった方向で、たとえば「ピラミッドは本当に人間が建造したのだろうか?」というデニケン的な関心だ。このテーマは70年代後半に極度に盛りあがったUFOブームと結びつくなどして、さらにさまざまな方向へと展開していった。まさに本家「ムー」が当時得意としていた分野だ。もう一方は、いわゆる「ピラミッド・パワー」である。欧米では終戦直後から一部で語られていたネタだが、これが70年代後半の日本でブームとなり、さまざまな書籍や関連商品(よく通販広告で見かけた瞑想用ミニピラミッドなどなど)が販売された。

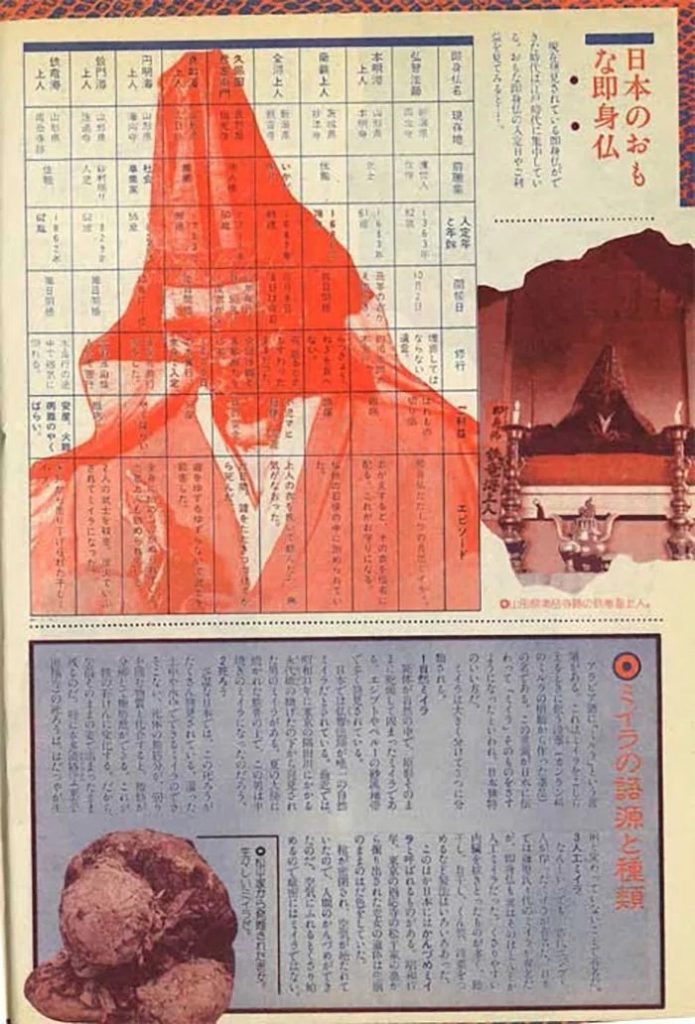

ーーそしてもうひとつ、当時の子どもたちに鮮烈な驚きを持って迎えられた新ネタが、いわゆる「即身仏」の話題である。仏教者が地中の穴などにこもり、ほとんど飲まず喰わずで瞑想を続けながら自らミイラ化する、いわば「和製ミイラ」だ。

60年代から子どもたちの関心を引いてきたミイラ関連のネタは、70年代なかばには徐々に下火になっていたと思う。その頃にはすでに「ミイラ男」といったモンスターの設定に子どもたちもリアリティを感じられなくなっており、オカルトのネタとしては力を失っていたのだろう。が、70年代後半あたりから子ども向けオカルト本がこぞってとりあげるようになった「即身仏」によって、前時代的と思われていたミイラは、突如、非常にリアルで身近なものとして息を吹き返したのだ。

もちろん「即身仏」の存在はそれ以前から知られていた。が、従来は仏教史や日本史に積極的な興味を抱く人たちの間だけで語られていたようで、大人たちの世界でも「即身仏」という言葉が広く知られるようになったのは、やはり70年代に入ってからだったようだ。

少なくとも一般的な書店で買える書籍として本格的な「即身仏」研究書(当時は「ミイラ仏」と呼称されることも多かった)が刊行されるようになったのは戦後になってからで、特に60年代に入るまでは気軽に入手できるような文献は極度に少なかったらしい。

70年代に入ると『終末期の密教』(稲垣足穂、梅原正紀・編著/産報)という本によって、それまでの仏教研究や日本史への興味とは別の方向から「即身仏」が脚光を浴びることになる。本書は仏教思想とヒッピーカルチャーを融合させたような思想書、というかアジテーションの書であり、当時、一部の僧侶たちによって結成された「霊的デモンストレーション集団」とでも呼ぶべき「公害企業主呪殺僧団」の活動ドキュメントである。これについて語っていると話が終わらなくなるので詳細は省くが、「公害企業主呪殺僧団」とは有志の僧侶たちによるオカルティックな反権力運動団体であり、彼らの思想のなかでは、企業活動の結果として起る公害によって人々が命を落としたりしていた高度成長期末期の状況と、天明年間などの乱世・大飢饉の時代とがシンクロしている。

そもそも「即身仏」とは、こうした苦難の時代の民を救済するために仏教者が自己犠牲的に身を捧げる行為であり(実際は自らの「浄罪」を目的としたケースも多かったらしいが)、こうした仏教者たちの恐ろしいまでの「覚悟」を現代に復権させようとする宣言が、この『終末期の密教』だった。

このなかでは一種の「闘争」としての「即身仏」の意義がセンセーショナルに語られており、これによって当時の左翼学生たち、あるいはカウンターカルチャーを体現するヒッピーの若者たちの一部にも、従来とは別の形で「即身仏」が認知されるようになったようだ。

しかし「即身仏」というものを、それこそ小さな子どもからお年寄りまで、すべての世代に決定的に知らしめるきっかけとなったのは、1976年に放映されたテレビ特番『水曜スペシャル』だろう。湯殿山(だったと思う)に埋められた即身仏を発掘するというドキュメンタリーで、完全な生放送ではなかったかも知れないが、その様子を実況中継風に見せるというなんとも罰当たり(?)な企画だった。最終的には「なかった」という結果に終わったと記憶しているが(風化して形を残していなかったのだと思う)、この番組は当時の子どもたちの間で(大人たちの間でも)大きな話題になったのを覚えている。

これ以前もテレビで「即身仏」が取りあげられたことはあったが、ある種のオカルト・見世物ネタとして「即身仏」を茶の間に持ち込んだのは、おそらく「水曜スペシャル」が初めてだったのだろう。以降、同番組では何度か同じような「即身仏」発掘企画を放映している。

こどもオカルトの世界でも、70年代以降は「即身仏」ネタが大流行し、当時の心霊本などを見ると口絵などにまったく脈絡のない形で各地の「即身仏」のカラー写真が配されていたりした。「即身仏」と「心霊写真」を同ジャンルのものとして見せてしまうような心霊本が大量に刊行されていたのだ。

なかでも、現在も伝説(?)として語り継がれているのが、1971年の『少年サンデー』に掲載された巻頭カラーのトンデモ企画である。内容的には「サイクリングのハウツー」という実用ホビー特集なのだが、タイトルは『サイクリング怪奇旅行』。自転車に乗って「みんなで即身仏を見にいこう!」という、ちょっとどうかしている企画なのだ。サイクリング用自転車の説明やサイクリングに必要な持ち物などを解説するページに、なぜかデカデカと「即身仏」の写真が配してあり、なにがなんだかわからないカオス的誌面が展開されている。

『サンデー』のこの巻頭特集でさまざまなブッ飛んだ企画を提示してきたのは大伴昌司大先生だが、氏の編集者としての狂気というか、シュールなまでの見世物至上主義が炸裂した特集だ。

71年の時点で少年マンガ誌においてこれをやらかしていることに驚くが、これにOKを出した小学館も本当にスゴイ。つくづく「いい時代だったんだなぁ……」と思ってしまう。ここではチラリとしかお見せできないが、拙著『昭和ちびっこ怪奇画報』(青幻舎)では当時の誌面をまるごと再現しているので、興味のある方はぜひ(宣伝御免!)。

最後に、僕が個人的にどうしても忘れられない「即身仏」ネタを語っておきたい。もちろんそれまでも子ども向けオカルト本で目にしたナマナマしい「即身仏」写真や、『水曜スペシャル』などのドキュメントなどにもトラウマ級の衝撃を受けてきたが、あらためて「即身仏」というものの凄みにゾッとさせられたのは、10歳のときに読んだ『ドラえもん ふしぎシリーズ』の一冊なのである。

このシリーズは本家学研の名シリーズ『ひみつシリーズ』をパクったような構成で、さらに案内役キャラに「ドラえもん」を採用した学習書なのだが、この5巻『日本のなぞとふしぎ』に「即身仏ができるまで」の過程がイラスト入りで説明されているのだ。規定の年数「五穀断ち」を行い、さらに食べ物を減らし、最終的には地中にこもって水だけを飲んで、「まだ生きている」合図としての鐘をひたすら叩き続けながら、自らが絶命するまでの時を過ごす……。

この解説とイラストがとにかく怖かった! 絵はあくまでも藤子・F・不二雄タッチなのだが(描いているのはアシスタント)、あの見慣れたカワイイ画風と内容のギャップが恐ろしさを際立たせていたのだ。イラストを眺めながら自分が「即身仏」の修行をする光景をついつい想像してしまい、今読み返してもリアルな息苦しさと恐怖感に襲われてしまう。

というわけで、「ミイラ」のお話はこれでおしまいである。

「ミイラ」ネタは昭和こどもオカルトのなかでも小ネタに類するものなので、もっとサクッと終わらせられると思っていたのだが、アレコレお思い出している間にズルズルといろんな記憶が引き出され、またもやダラダラと散漫なまま長い原稿になってしまった。ご精読、感謝。それではまた次回……。

(2020年6月18日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

8億年前の地層に眠る未来人のミイラか!? ロシア「プリンセス・ティスルスキー」の謎

地下深くで発見された石棺には美しい女性と謎の箱が眠っていたーー。彼女は異星人か、未来人か?

記事を読む

南米の宇宙人ミイラ騒動は2015年から始まっていた! エイリアン・オーパーツの経緯と仕掛人マウサンの疑惑/羽仁礼

2023年最大のエイリアン・トピック、「メキシコの異星人ミイラ」は、ペルーのナスカで発見されたものだ。2015年に遡る、「いわくのミイラ」の経緯を調査した。

記事を読む

70年代女子を魅了したガーリー&ファンシーなUMA的存在ケサランパサラン/昭和こどもオカルト回顧録

ザシキワラシと並ぶ幸運の妖怪……いや、妖精? 精霊? UMA? とにかく、ケサランパサランに夢中になったのは、やはり女子たちからだった。

記事を読む

幻覚世界の博物誌?「ヴォイニッチ手稿の秘密」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事