清水崇新作映画『ミンナのウタ』でホラーヒロイン「さな」による恐怖の感染と拡散が始まる……?

映画『ミンナのウタ』について新たな映像が公開された。メロディーを聴けば、あなたも……?

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。世界を覆ったコロナ禍の中で振り返った「あのころの終末」を振り返る。

目次

まだまだ予断を許さない2020年のコロナ禍。緊急事態宣言前後の感染拡大期には、今まであまり体験したことのない嫌な緊迫感をヒシヒシと感じながら日々を過ごした人も多いと思う。

すでに宣言直後の深刻な気分や危機感は少々薄れてしまっているのだが、僕も同様で、ニュースを見るたびに目の前が真っ暗になるような気がした。アジア、アメリカ、そしてヨーロッパで爆発的に増え続ける感染者数・死者数……。「いったいこれからどうなってしまうのか?」といったことを心底本気で考えながら、暗澹たる気持ちになってしまった。

その一方で、これはいかにも不謹慎な話なのだが、なにか妙な興奮、「懐かしい高揚感」みたいなものも抱いていた。正直に白状すると、ある種の妄想のレベルでは「ワクワクしている」としか表現しようのない感情があったのだ。当初は自分でも「なんだ、この感覚は?」と首を傾げていたが、しばらくして思いあたった。僕らの小学生時代、1970年代から80年代にかけての「終末ブーム」のころ特有の「気分」。あの奇妙な「ワクワク」が、40年ぶりによみがえってきていたのだ。

こういう状況、「世界は終わってしまうかもしれない」「人類は滅亡してしまうかもしれない」「文明は崩壊し、地球は動植物の楽園に戻ってしまうかもしれない」……といったことを半分本気で、半分はある種の遊戯として考えてしまうような状況を、僕ら世代は少年期に体験している。この恐怖と絶望の日々の「感じ」を、僕らはすでに知っている。そこに懐かしさと興奮があったのだと思う。

1970年代の「終末ブーム」勃発の経緯については、70年代カルチャーの成り立ちとして非常に重要で、逐一追っていけばどんどん長くなってしまうので、また別の機会に書くことにする。

ここではあくまでも大雑把に捉えるが、まず前提に「冷戦」があり(これはあらゆる文化にニューロティック=神経症的な不安に類する影響を与えた)、さらに社会問題となりはじめた環境破壊問題(当時は「公害」と呼ばれ、多くの子ども文化のコンテンツのテーマに設定された)が重なった。これらを土台として、出版史上最大のヒットとなった小松左京の『日本沈没』が刊行、さらには映画化もされる。直後に登場したのが「終末ブーム」の実質的な「起爆剤」となった五島勉の『ノストラダムスの大予言』だった

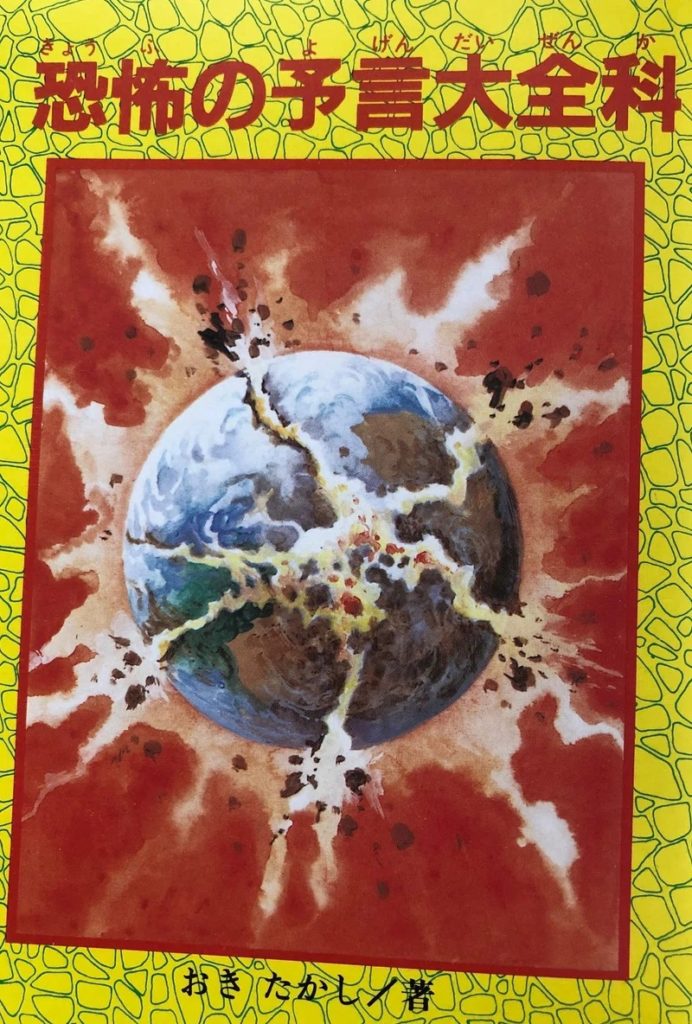

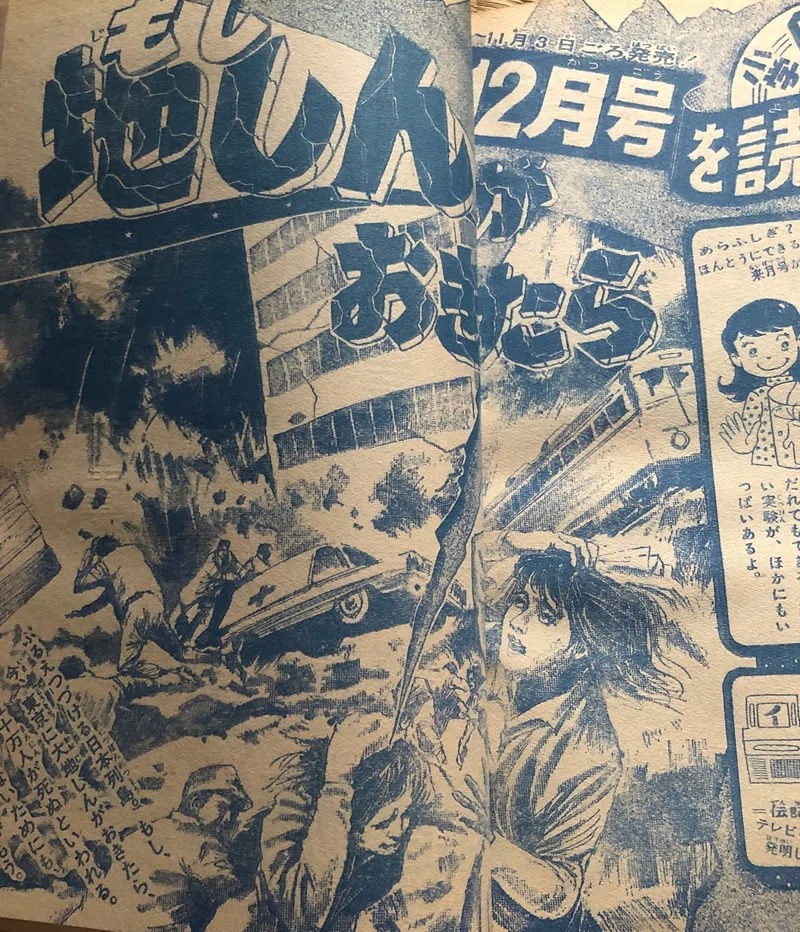

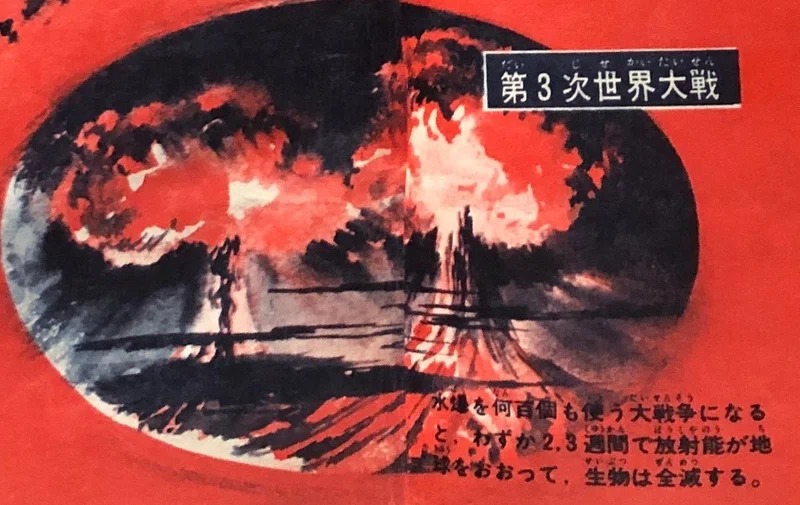

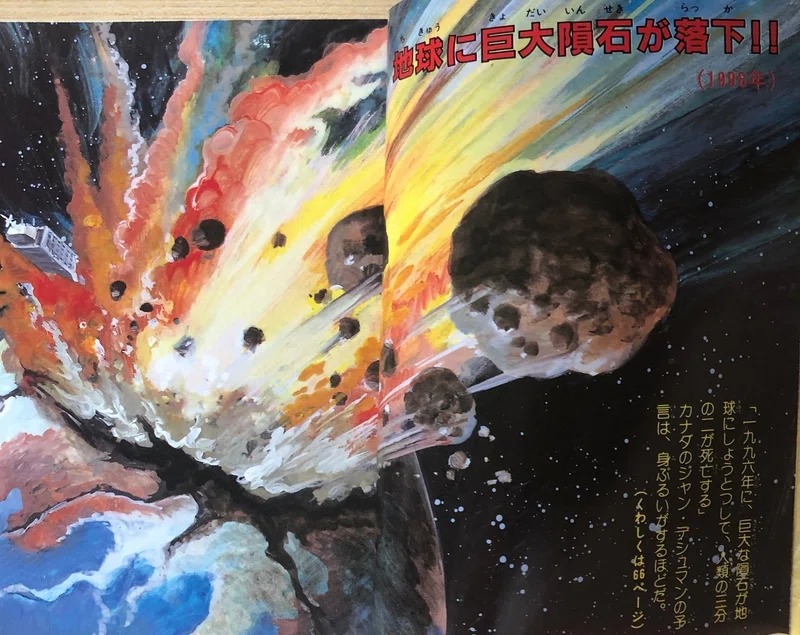

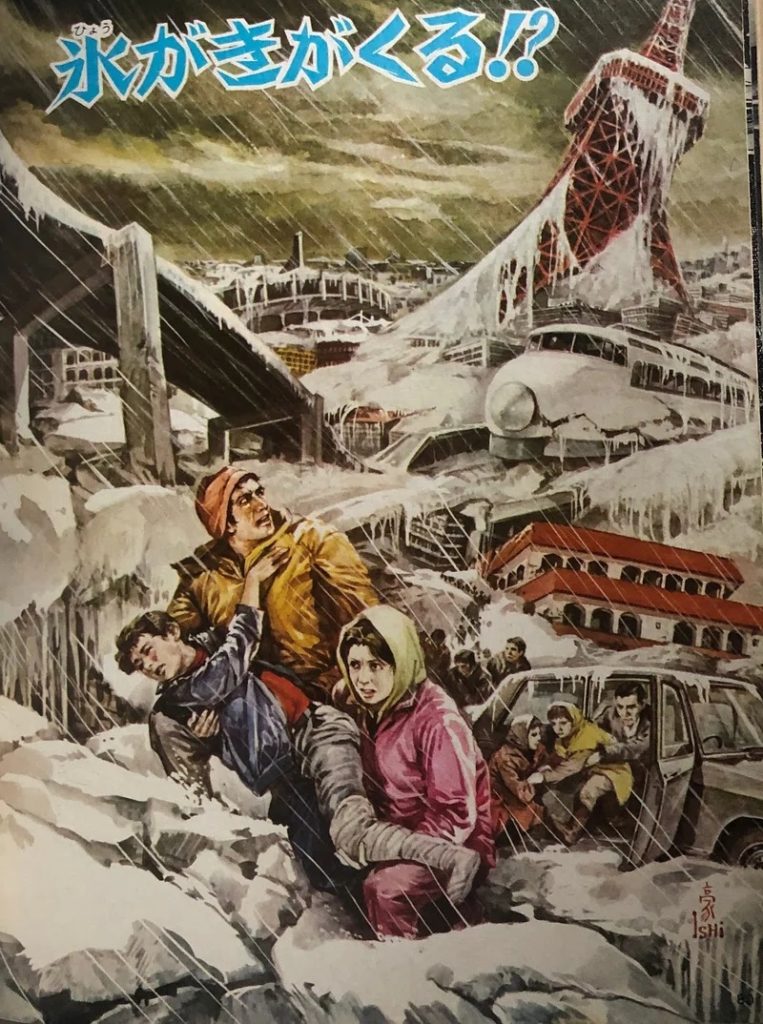

これらによって以降数年間の児童雑誌の巻頭(当時はイラストを多用した巻頭特集を掲載するのが児童雑誌の定番。『週刊少年マガジン』の大伴昌司監修「大図解」などが代表的コンテンツ)などに、小松崎茂や石原豪人など、錚々たる挿絵画家たちの「終末画」があふれかえることになる。

第三次世界大戦、大地震、大津波、隕石の衝突、食糧危機、さらには宇宙人の襲来など、さまざまな要因による「人類滅亡」を描く阿鼻叫喚の地獄絵図である。エネルギッシュに、ショッキングに、ときにグロテスクに描かれる天才絵師たちの作品に、「未来はこうなる!」「人類はこうして滅ぶ!」「世界の終わりは近い!」といった煽りまくりの見出しが踊った。

これらの「終末画」は先述した通り、いくつかの社会的背景や終末感に満ちた書籍のヒットを背景にしているが、具体的な絵柄に直接影響を与えたのは、1968年に公開された映画『猿の惑星』だと僕は思っている。自由の女神の片腕が荒れ果てた地面から突き出ているラストの構図(ポスターにも使用された)は、日本の子ども文化のなかで「終末画」を量産する絵師たちに強烈なインスピレーションを与えたようだ。たった一枚の絵柄で「ついに世界は終わった」という絶望を表現するモチーフとして、『猿の惑星』のラストの構図はさまざまにアレンジされて用いられることになる。

子ども文化における「終末ブーム」は、今思えばとんでもない内容の流行だ。子どもたちの将来への希望を絶つ機能を持った娯楽である(当時の大半の子どもたちはその危険な綱渡りをうまくこなす「オカルトリテラシー」を実は持っていたのだが)。当然、教育者やPTAは例によって大騒ぎしたし、メディアはこぞって『ノストラダムスの大予言』の五島勉を「社会に害悪をばらまいた仕掛け人」として叩きまくった。

だが、この「終末ブーム」は、あくまで当時のカルチャーのメインストリームに位置するものだった。単に「そういう俗悪なコンテンツも存在した」という話ではなく、「終末」こそが当時最大の娯楽だったのだ。

これは『日本沈没』や『ノストラダムスの大予言』の驚異的な売り上げを見ればわかるだろうし、今では封印作品になっている『ノストラダムスの大予言』の映画版は、堂々と「文部省推薦作品」として公開されている。このときの映画の興行収入を見れば、1位は『日本沈没』、2位が『ノストラダムスの大予言』。大人も子どもも夢中になり、まさに日本は一億総「終末祭り」状態だったのである。この状況、今の若い世代にはまったく想像がつかないだろう。「誰も彼もがおかしくなっていた」としか思えないのではないか?

たとえば「国策」イベントだった大阪万博。ここにも「終末」の気分は濃厚に漂っていた。「人類の進歩と調和」をテーマにするこのイベントは「輝かしい未来の科学」を標榜する一方で、「このままだと人類は滅ぶ!」という警告をも「見世物」として提供していたのだ。

超人気パビリオンのなかでも代表的だったのが「三菱未来館」だが、ここではエントランスをくぐった途端に大地震と大火山の噴火による「世界の終わり」を体感できる巨大パノラマを見せられることになる。あの時代ならではの万博の「躁鬱」的側面を知りたければ、ぜひ『公式長編記録映画 日本万国博』をご覧になっていただきたい。国家の思惑と当時のカウンターカルチャーの攻撃性、そして時代の狂気・不安がごちゃまぜになった世にも珍しいイベントだったことがわかると思う。天文学的予算を投じた前衛的で超巨大な「見世物小屋」の集積だ。

というわけで、続いて、少年時代の僕らを魅了したさまざまな「世界の終わり」、名匠たちによる珠玉の「終末画」をご覧いただこう。

いまだにコロナの猛威は収まらず、アフリカで発生したバッタの大群は食糧を喰い荒らしながらインド、さらには中国へと進んでいるそうで、まさに「エクソシスト2」状態。おまけにアメリカでは「これはジョージ・A・ロメロのゾンビ映画なのか?」と思ってしまうような大暴動が起きたりして、世界中に「終末気分」が蔓延しているかのようである。

先日は東京上空を「謎の火球」が飛翔し、夜中に仕事していた僕は窓を揺らす衝撃波にド肝を抜いてしまった。疫病、蝗害、民衆の暴動、不吉な流星……と、太古の昔から語り継がれる神話的・古典的な「世界の終わり」の予兆が、まるで束になって押し寄せてきたようではないか。

というわけで、今回の本コラムも前回に続いて「70年代終末ブーム」を回顧しつつ、現在進行系の「終末気分」をさらに盛りあげていきたい(別に現状をチャカしてるわけではなく、こんなふうに事態を娯楽化して楽しまないとマジでダウナーな精神状態になってしまいそうなのである……)。

さて、70年代の子ども文化を席巻した「終末ブーム」の全盛期、多くの児童雑誌・書籍が盛んに「世界は終わる!」という衝撃的な記事を出しまくっていたわけだが、別にただ「終わる! 終わる!」と騒いでいたわけではない(確かに「よくわからないけどとにかく終わる!」みたいな主張の記事も多かったが)。一応は「なぜ終わるのか」「どのように終わるのか」みたいなことを、それなりに「科学的に検証しました」というノリのものが主流だった。この「かろうじて科学読み物になっている」というバランスが非常に重要で、当時の男の子たちもこの「見世物的娯楽と科学の中間」といった部分に心をつかまれていたのだと思う。

同種の記事が無数に書かれたわりには、「なぜ終わるのか」についてはどの記事も似たりよったりで、ほとんど同じような趣旨の記事を多くの出版社が手を変え品を変え掲載していた。こうした図解形式のイラスト入り記事は、挿絵師が変わればガラリと印象が変わる。だから同じような内容の記事が短期間に集中的に掲載されても、子どもたち飽きもせずに楽しめたのである。

「終末のシナリオ」を内容的にまとめてしまえば、おそらく10種に満たなかっただろう。この10個程度の「世界の終わり方」を、当時の子どもたちは繰り返し叩き込まれていた。「世界の終わり」に至る恐怖のア・ラ・カルトである。

では、当時はどういう要因で「世界は終わる!」と考えられていたのか? これについては非常に簡潔にまとめられた小松崎茂画伯の有名な図解がある。

1968年に少年マガジンに掲載された「世界大終末」と題する「大図解」記事のプロローグ部分、「恐怖!地球の7大終末」だ。企画・構成はもちろん「大図解」という当時の子ども文化を象徴する表現スタイルを「発明」した伝説の編集者・大伴昌司であることは言うまでもない。

この記事全体については次回以降で詳しく触れるが、「世界大終末」はその後無数に描かれる「終末画」の白眉であり、この時点で以降70年代を通じて加熱する「終末ブーム」のなかで取りざたされる「世界が終わる要因」は、ほとんどすべて語られてしまっている。

個々の要因を見てみよう。

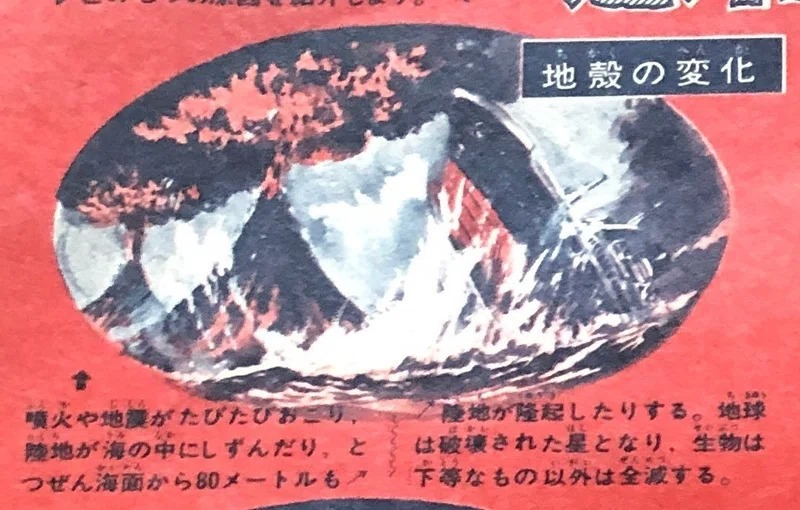

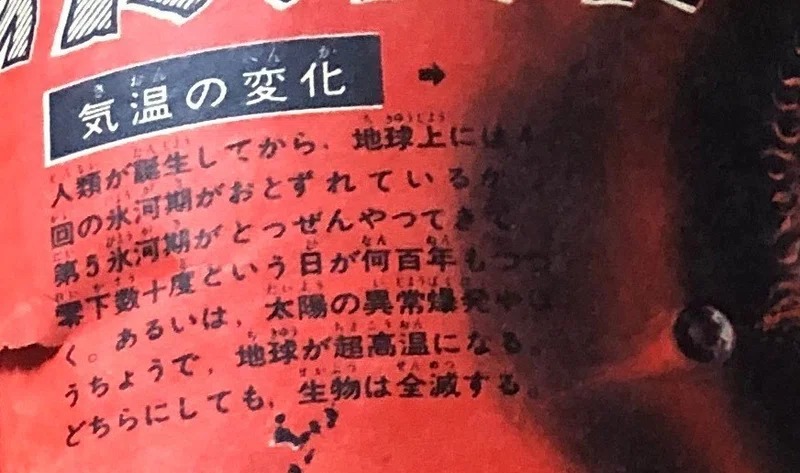

「地殻の変化」「気温の変化」「気候の変化」…つまり、地球環境の変化や自然災害に起因するものだ。

つまり大規模な地震や火山の噴火、気温の急変、さらには太陽の異常爆発など。ここではこれらを要因とする「食糧危機」にも触れられているが、この「食糧危機」も70年代の「終末ブーム」における大きなテーマだった。これだけで特集が組まれたり、一冊まるごとの書籍が刊行されたりもしている。

「宇宙線や排気ガス」は公害に起因するもの。

地球環境の変化にも関連した問題だが、70年代はとにかく「公害」が深刻な社会問題になっており、終末気分を高めた最たるものだった。ここでは現在で言うところのオゾンホールなどにも言及されている。

冷戦に起因する「第三次世界大戦」。

公害と並び、当時のカルチャー全体に暗い影を落としていたのが「冷戦」である。「核の脅威」は今とはまた違った切迫さを持っていた。米ソ間の対立のなかで「明日にでも核のボタンが押されるかも知れない!」という危機感は子どもたちまでが漠然と抱いていたのだ。メディアやフィクション作品が「核の脅威」を盛んに取りあげられていたことにもよるのだろう。

疫病に起因するものとして「伝染病の大流行」がある。

これについては現在の僕らには説明不要だろう。ここでは主にコレラについて言及されている。

宇宙に起因するものが「隕石の衝突」。

これはむしろ70年代の「終末ブーム」以前のほうが盛り上がっていたトピックだったのかも知れない。1950年代から児童雑誌ではときおり語られていた。ほかに太陽のコロナや黒点の異常といったものも「終末」にからめてよく語られたが、70年代はむしろ「公害」「冷戦」の影に隠れてしまった観がある。

これらの「滅びる理由」は、その後(それ以前も、なのだが)、何度なく同じような記事のなかで語られ続けた。まさに典型的な「世界の終わり方」の一覧、子どもたちに「世界が終わる」ことを警告し続けた「滅びのア・ラ・カルト」なのである。

個々の解説文がほとんどすべて「全滅する」「死滅する」で終わってる投げやり感がなんともスゴイが、このあたりもいかにも70年代の子ども向け記事のノリだ。

そういえば五島勉氏は『ノストラダムスの大予言』のなかで「恐怖の大王とはなにか?」を推測する際、やはり「滅びる理由」を箇条書きにしていた。それもこの68年の記事と似たりよったりの内容だ。ただ、この記事の5年後の考察なので、「公害」「冷戦」がさらに強調されていたと思う。あと、「宇宙人の襲来」というキッチュな要因についても触れられていた。

この「恐怖!地球の7大終末」について、ちょっと補足しておかなければならないのは、まず最初にあげた「地球環境の変化」と「公害」の部分についてだ。

現在ではこの種のトピックではまっさきに「地球温暖化」が取りあげられるが、当時は本格的な研究の分野ではともかく、子ども文化のなかで「温暖化」が語られることは少なかった(「灼熱地獄がやってくる!」とか「陸地がすべて砂漠化する!」といった内容もあるにはあったが)。むしろ当時リアリティがあったのは、なぜか「氷河期」の再襲来だったのだ。

これは「氷河期の訪れで恐竜が絶滅した」というストーリーが当時の子どもたちに定着し、この部分の恐怖を煽ったものだったのだと思う。地球には周期的に「氷河期」が訪れ、その時点で全生態系がリセットされる……という予想は、当時の僕自身も非常に怖かった。「おそかれ早かれこの世界は氷に閉ざされるんだ」という感覚を、それなりの現実感を持ってボンヤリと抱いていたのだと思う。

もうひとつ、「恐怖!地球の7大終末」ではまったく触れられていないものとして、「コンピューター・ロボットの反乱」がある。急速に進化し続けるテクノロジーに、逆に人類が支配されてしまう……というスト-リーだ。これまた70年代「終末ブーム」の定番のネタだった。もちろんはるか昔からSF小説の主題となっていたネタだが、それが「終末ブーム」と結びついたわけだ。

このあたりの「ディストピアとしての未来社会」などについては、次回以降で回顧してみたい。

ここまで解説した通り、70年代の子ども文化における「終末ブーム」は、あくまでも恐怖を楽しむための「娯楽」だった。コケ脅しの大言壮語だらけの見出し、無責任にひたすら煽りまくる意味不明の解説文、そして子どもたちを恐怖のどん底に叩き込もうとする熱量に満ちたイラスト……。これらによって、「見世物小屋」的インチキが多分に含まれる「絶望的な未来予測」を、子どもたちがみんなでワイワイ言いながら味わうためのコンテンツだったわけだ。

70年代オカルトブームの渦中にいた子どもたちは誰もがそうだったと思うが、僕らは凄惨な「終末画」に「うわぁ~」と恐怖しながら、一方で「こんなことあるかよ!」と笑い飛ばしていた。その両方を同時にやっていたのだ。これは当時の子どもたちが基本的に備えていた「オカルトリテラシー」だったし、オカルトネタに限らず、駄菓子屋や路上の屋台でインチキ玩具をつかまされる機会も多かった70年代の子どもたちは、「悪い大人」に騙されることには慣れていた。そのやり口に腹を立てながらも「楽しめる要素は存分に楽しむ」……といった傾向があったのだと思う。

だから今、当時の「終末画」を眺めていると、その70年代の子ども文化特有のアナーキーな風土みたいなものへの郷愁を強烈に感じてしまう……のだが、この現在の状況であらためて眺めてみると、妙にひっかかる作品が多いのが「終末画」のおもしろい(?)ところでもある。子ども時代は「こんなことあるかよ!」と笑い飛ばせたものが、今はむしろそこにまったく笑えない「嫌な予感」のようなもの見てしまうのだ。

というわけで、「70年代終末ブーム」回顧の最終回となる今回は、特に僕が好きな「終末画」の傑作を2点紹介してみたい。

まずは、なんといっても「終末画」ブームの魁となった小松崎茂の『大終末』である。1968年の『少年マガジン』の巻頭を飾った「大図解」シリーズの傑作だ。これについてはプロローグのみを前回解説したが、今回は壮大な叙事詩にもなっているこの連作の概要を見てみよう。

この『大終末』は人類を滅亡させる可能性のあるさまざまな要因を、小松崎茂の緻密かつエネルギッシュな筆致で次々に見せていく構成になっている。扉絵では、太陽系に出現した謎の「死の星」によって地球の引力が崩れてしまう、という大規模なディザスター描写が展開される。終末論好きの間では後に定番となる「惑星ニビル」系のネタだ。

日本列島のいたるところで火山が隆起しマグマを吹き出す……というド派手な自然現象パターン。なぜそうなったのかというロジックはいっさい説明されないが、そんなことより展望台まで土に埋まった東京タワーの描写が素晴らしい。また、国連の近未来的「ホバークラフト」を描き込むあたりが小松崎らしさ。これが『日本沈没』の5年も前に描かれた作品であることに、あらためて驚いてしまう。

当時はあまり語られなかった地球温暖化ネタだ。極地の氷が溶けて海面上昇が起きた結果、水中に沈んだ東京。ダイオウイカなどの水棲生物のリアルな描き込みが素晴らしい。人間はサイボーグ手術で水中でも呼吸できるようになった、という設定が70年代ならでは。「潜航艇」のデザインなどは、当時の子どもたちを魅了した海洋学者、ジャック・クストーの影響だろう。彼が提唱した「未来の海底都市」は子どもたちの憧れだった。

太陽の異常爆発で灼熱地獄、氷河期の到来で極寒地獄……という対象的な未来予測。「どっちなんだよ?」とツッコミたくなるが、どっちにしも人類は滅亡するので大差はない。

小松崎作品の中でも非常に有名な一枚である。「地球の自転停止」「月の異常接近」という解説はよくわからないが、描かれているのは後にBBCのTVモキュメンタリー『第三の選択』(矢追純一氏によって日本でも放映された)で話題となる地球脱出計画ネタ。地球の壊滅を予期した支配層は特権階級のみによる惑星脱出計画を密かに準備していた…という設定。

権力は脱出艇に群がる群衆に銃を向けて「棄民」する。SF的ディストピア描写と、ノアの方舟的神話的世界が共存する傑作イラストだ。

さて、次に紹介するのは「人類滅亡」を描く「終末画」のなかでもちょっとレアなタイプ。「終末画」は基本的に大災害の光景を描くことに主眼を置いているのだが、これはまったく違う。むしろ「終末」のリアリティはこちらの方が上なのかも知れない。1969年、やはり『少年マガジン』に掲載された『恐怖の未来社会』である。

「コンピューター地獄がやってくる!?」と題された扉絵。コンピューターのエラーが核戦争を誘発してしまう「博士の異常な愛情」的事態。冷戦時にはよく語られたネタだが、この特集はこうしたクライシスを「コンピューターの暴走」という方向で展開していく。

「管理社会」の行き着く先を小松崎茂が描く。国民は脳波探査用チップを頭に埋め込まれ、常に「思考」を国家権力に監視されている。不満分子と判定されると「自動逮捕機」で捕獲される世界。『1984』的なディストピアだが、やがて決起した人民の暴動が起こる……。いかにも当時のSF映画的展開だが、実際にチップの埋め込みはすでにあたりまえのテクノロジーになっているし、「マイナンバー制度」なんてものもつい連想してしまう。

コンピューターで人間を自動的に仕分けし、5つの階級に分類。階級ごとにライフスタイルや服装まで決定されるという究極の「格差社会」。最低階級の社会は過酷な労働を強いられる地の底の地獄のように描かれている。企業の採用面接にAIが導入される現在、このイラストがさして荒唐無稽だとは思えなくなっているのが怖い……。

司法までがコンピューターに一任される198☓年。裁判所には裁判官も検事も弁護士も存在せず、ただ一台のコンピューターが設置されているだけ。そのスピーカーから「死刑!」の判決がくだされる……。「終末画」としてこれほど地味なイラストもほかにないだろうが、「絶望」の表現としては非常に秀逸である。

生殖・出産までもコンピューターが管理。完璧に構築された人口調整スケジュールによって、「人間工場」で赤ん坊が「生産」される世界。69年の時点で映画『マトリックス』そっくりの光景を描いていることに驚くが、この後、『恐怖の未来社会』はさらに異常な方向に展開していく。人工知能が人間の助力なしに独自の生命体を創造できるようになると、中央コンピューターは「もう人間は不要」と判断。特殊なガスによって地球上の人類を殲滅しはじめる……

もちろん『恐怖の未来社会』も70年代的な荒唐無稽かつ非ロジカルな要素が満載で、そこが楽しい(?)のだが、今の我々としては笑い飛ばしきれないシコリが残る作品である。子どものころならもっと気軽に眺めることができただろう。

実際、欧米では「AI」の脅威について、かなり深刻な議論が行われている。人工知能は単なるツールではなく、核エネルギーのように一度暴走すると人間には制御不能になる「パンドラの箱」であるというのは、オカルトや陰謀論の外側でも共通の認識になっているようだ。

その「AI」の問題を置くとしても、この連作に通底している「管理」と「格差」の雰囲気は、「これってほとんど“今”じゃん」と思ってしまうようなリアリティがあると思うのだが……。

令和の子どもたちにこれらのイラストを見せたら、どんな反応をするのだろう?……ということが気になってしまう。当時の僕らのように「こんなことあるかよ!」と鼻で笑いつつも、ワクワクと「恐怖」を「楽しむ」ことができるのだろうか?

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

清水崇新作映画『ミンナのウタ』でホラーヒロイン「さな」による恐怖の感染と拡散が始まる……?

映画『ミンナのウタ』について新たな映像が公開された。メロディーを聴けば、あなたも……?

記事を読む

「UFO特命係長が明かすT社・H社の空飛ぶクルマ開発秘話」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

生命発生の起源を考える「宇宙になぜ、生命があるのか」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

UFOの町・羽咋を舞台にワレワレを見つめ直すーー映画『地球星人は空想する』の問いかけ

「我々は、地球人である前に宇宙人だ。」

記事を読む

おすすめ記事