戦後ポップカルチャーを率いた魔術師にしてカルト映画の巨人、ケネス・アンガーの〝毒素〟/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

クロウリーの意を継ぐオカルティストにして“過激”な映像作家だったケネス・アンガー。その挑発的な作品群がブームとなった80年代サブカル=アンダーグラウンドシーンを回顧する。

記事を読む

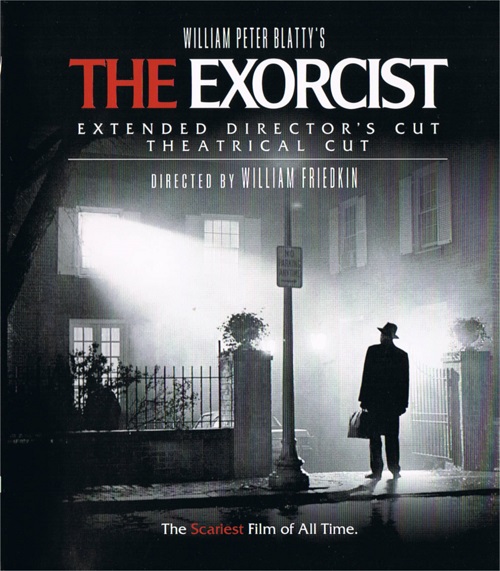

追悼ウィリアム・フリードキン監督! ホラー映画の金字塔『エクソシスト』は何が画期的だったのか? 後世に与えた影響、そして当時の熱狂の背景を徹底的に紐解く!

前回のケネス・アンガーに続き、またまた「訃報ネタ」で申し訳ないが、先月の7日、ウィリアム・フリードキンが87歳で亡くなった。『フレンチ・コネクション』(1971年)でアカデミー賞を受賞、さらに『エクソシスト』(1973年)によって世界中にその名を轟かせた映画監督である。80年代以降はあまりヒット作には恵まれなかったようだが、サスペンス映画を中心に個性的で硬質、賛否入り乱れる論議を呼ぶ人騒がせな作品を撮り続けた監督だった。

というわけで、今回はフリードキン追悼の意味を込めて『エクソシスト』について回顧してみたい。この作品はよく「ホラー映画の原点」と称されるが、この連載のテーマである「昭和こどもオカルト」の観点からしても重要な「原点」であり、当時の日本における『エクソシスト』の大ヒットと社会現象化は、『日本沈没』や『ノストラダムスの大予言』がもたらした論争、ユリ・ゲラー来日の熱狂などと同様、「70年代オカルトブーム」の火種のひとつだった。あるいは、それ以上のものだったのかも知れない。

僕は「70年代オカルトブーム」の起点は『日本沈没』の原作と映画、そして『ノストラダムスの大予言』の刊行によって「終末ブーム」が勃発した1973年にあったと思っているが、『エクソシスト』の本国公開が1973年、日本公開は1974年の7月、その翌月には今では封印作品となった映画版『ノストラダムスの大予言』が公開されている。この国の大衆文化が急速にオカルトに覆いつくされていった時期だった。

言うまでもないが、いわゆる「恐怖映画」「怪奇映画」は映画の誕生とほぼ同時期、19世紀末にはもう制作されており、以降、無数の作品が撮られ、このジャンルが映画史において途絶えたことはないし、名作として語り継がれる古典作品も少なくない。『エクソシスト』以前の日本の映画市場においても、吸血鬼や狼男、ミイラ男や半魚人を知らしめたユニバーサルホラー(1920~50年代)などの洋物「恐怖映画」は人気を博したし、さらには歌舞伎演目の映画化である「四谷怪談」もの、「累ヶ淵」ものなどの「異色時代劇」と呼ばれた国産「恐怖映画」も大量に制作されている。東宝の円谷特撮「変身人間シリーズ」(『美女と液体人間』1958年~『マタンゴ』1963年)などの「SFホラー」や、『生首情痴事件』(1967年)『怪談バラバラ幽霊』(1978年)といった、いわゆる「大蔵怪談映画」などの現代劇の幽霊ものも枚挙にいとまがない。

しかし、例外もまた多くあるが、それらは基本的にはB級低予算映画として括られ、二本立て興行の添え物として公開されることも多く、当時の業界の言い方を借りれば「低俗なバケモノ映画、ゲテモノ映画」であり、芝居小屋に客が来なくなる8月に「納涼公演」として怪談ものをやるようなノリの延長線上にあったと思う。「夏は幽霊でもやっておけ」というわけだ。

ところが『エクソシスト』はワーナーが大規模にロードショー公開する一押しの大作である。B級プロダクションのお家芸、チープでアナーキーでマニアックな一種の飛び道具のようなものだった「恐怖映画」というジャンルを、A級のバジェットとテクニックで制作してしまったわけだ。このあたりは、同じくB級ならではのネタだった「動物パニックもの」にスピルバーグが真っ向から取り組んで『ジョーズ』を作ってしまった、という図式と似ているのかも知れない。

本国公開から日本公開までには半年以上のタイムラグがあったが、その間、アメリカでは公開館を長蛇の列が取り巻き、「もはや大統領ですらチケットが取れない」といったニュースも盛んに入ってきた。日本でも公開前から話題騒然となるのは必至で、「なんだかとんでもない映画が来るらしいぞ」という前評判が極限まで高まっていたわけだ。

そして実際、その内容も従来の「怪奇映画」「恐怖映画」とは次元の違う未体験レベルの戦慄に充ちたものだった。

海外、特にキリスト教圏の国々における『エクソシスト』の反響は凄まじく、さまざまな論争、あるいは上映禁止運動が起こり、実際にシンガポールやイギリスの一部地域では上映禁止処置がとられた。また、素行の悪い自分の子どもを「悪魔憑き」と断定し、拘束や暴力による「エクソシズム」(つまりは児童虐待)を実行する親などが現れて社会問題化したケースも見られたという。さらには、この映画自体に「悪魔の力」が宿っているとか、撮影中に原因不明の事故が多発したというデマ(?)も大量に流布され(フリードキン自身が積極的にそういう逸話を語っていたらしい)、そうした影響もあってか、上映中に観客が失神、あるいは錯乱するという現象が多発したとされている。気を失って倒れた客が骨折し、配給会社との間で訴訟騒ぎも起こったそうだ。大量の人々をパニックに陥れた映画ということでは、本作以上に「有害」なものはないのかも知れない。

題材上、日本ではキリスト教圏の国々に比べれば「衝撃」ははるかに少なかったのだと思うが、それでも主要公開館には連日途方もない長蛇の列ができ、一部の映画館ではやはり観客の失神・錯乱で大混乱が起こった……と当時のテレビや週刊誌は騒いでいた。

僕はこの種の噂は配給会社の「仕掛け」だとずっと思っていたのだが、どうもそれだけでもないらしい。数年前、ひと世代上の知人から聞いた話によれば、彼が「エクソシスト」を観にいった映画館では中盤にさしかかったあたりで一人の女性客が大声でわめきながら暴れ出し、上映は中断、救急車が呼ばれる騒ぎになったそうだ。

ある種の観客が本作に過剰な恐怖を感じた大きな要因は、「これは実話である」という前提が共有されていたことだったのだろう。この映画はウィリアム・ピーター・ブラッディ(本作では脚本を担当。後に『エクソシスト3』を監督する)が1949年に起こった「メリーランド悪魔憑き事件」を題材にして書いたベストセラー小説『エクソシスト』(1971年)を原作としていることから、公開当時からノンフィクション映画に近い形で受けとめられていたし、宣伝もそのように行われた。原作はあくまでも事件の要素をアイデアのモチーフにしただけの「小説」だし、そもそもこの事件自体がかなり眉唾なものでもあるのだが、そうしたことを抜きしても、本作には当時はもちろん、今見てもドキュメンタリーを見せられているような錯覚に陥るほどの異様なリアリティが漂っている。

本作のリアリティを支えているもののひとつが悪名高いフリードキン演出であり、彼は役者から迫真の演技を引きだすためには「暴力も辞さず」という監督だったとされている。本作撮影時も、俳優に極度の緊張感を持たせるために本番直前にいきなり顔を殴ったり、あろうことか耳のそばで拳銃を発砲してからカメラを回したりしたそうだ。しかし、現在なら一発でハリウッド追放となるようなそうした個々の演出技法(?)よりも、本作ならではの独特のリアリティは作品の構成そのものに負うところが大きいと思う。

美しくも不吉な北イラクの象徴的なオープニングで幕を開けて以降、我々が目にするのは「悪魔がどうの」という話ではなく、原因不明の病に侵された娘を救うために孤軍奮闘するシングルマザーの日々だ。難病と闘う母娘の生々しい「密着ドキュメント」のようなシークエンスがひたすら続くのである。

エレン・バースティン演じる母親はベトナム反戦運動を通過した以降の、いわゆる「新世代のリベラルなアメリカ女性」であり、非常に聡明で社交的、そして完全に自立している。女優の仕事を順調にこなしながら(劇中では学生運動を題材にしたニューシネマ的な映画に出演しているらしい)、娘との関係も良好。もちろん無神論者であり、教会などとは縁がない。

この順風満帆の絵に描いたような「モダンライフ」が、リンダ・ブレア演じる一人娘の身に起こる異変によって少しずつ暗転していく。母親はあくまで娘の異変を脳、もしくは精神の「病気」として捉え続け、ありとあらゆる最新医学をもって「病魔」に対抗しようとするのだが、フリードキンは彼女の抱くすべての希望がひとつひとつ叩き潰されていく過程を、執拗なほどに丁寧な手つきで生々しく描いていく。この絶望的な「闘病ドキュメント」のプロセスの残酷さと救いのなさが、見るに堪えないほどサディスティックなのだ。娘の「病状」は常軌を逸しはじめ、もはや医療では解決不能、つまり「科学」は無力であり、自分の常識と世界観が崩壊したことを骨の髄まで徹底的に思い知らされ、正気を失う寸前まで追い詰められて憔悴しきった母親は、ついに「神にすがる」ことになる……。

リンダ・ブレアの「悪魔化」が全開になって以降の展開のアレコレは、後に無数のホラー映画に流用されまくってもいるので、未見の若い世代も特に新鮮さは感じないかも知れない。が、終盤に入るまで延々と続く「闘病ドキュメント」の容赦のなさには、やはり辟易するのではないだろうか? 今も正視に耐えないのは、当時は話題になったブレアの「首回転」や「スライム噴射」などではなく、無表情な脳外科医や精神科医によって、幼い彼女の体が次々に最新医療機器に接続され、各種検査のために首に太い針を差し込まれたりする様子を淡々と記録する病院内の場面だ。検査中に彼女が浮かべる苦痛の表情はどうも演技ではないらしいし、機器をはずされるときに首からほとばしる少量の血液なども本物のように見える。あまりにも悪趣味だが、それを目にする僕らは、検査を見守りながら泣き崩れる母親同様、どうにもならない事態を前に「心が折れる」瞬間を体感する。

『エクソシスト』の熱狂を通過して、日本でも「恐怖映画」「怪奇映画」は娯楽映画のジャンルの「花形」として見事に格上げされた。だからこそ本作は「ホラー映画の原点」と称されるわけだが、ややこしいことに、日本で「ホラー映画」という呼称が一般に流通するのは、それからだいぶ後のことだったと思う。

公開時の『エクソシスト』は「オカルト映画」として宣伝され、この耳慣れない言葉が従来の「恐怖映画」「怪奇映画」といった野暮ったいジャンル名を駆逐してしまった。以降、しばらくの間は今でいうところの「ホラー映画」全般は「オカルト映画」と称され、僕も記憶が少しあやふやだが、たぶん1977年の『サスペリア』あたりまでは定着していたはずだ。「ホラー映画」に統一されはじめるのは、『ハロウィン』(1978年)や『13日の金曜日』(1980年)など、「オカルト」という言葉がいまひとつ似合わないスラッシャー系作品の全盛期がはじまるころだったのではないだろうか?

いずれにしろ、今ではほとんど耳にしなくなったこの「オカルト映画」という古めかしくていかがわしい呼称が、僕ら世代にはひどく懐かしく響くのである。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

戦後ポップカルチャーを率いた魔術師にしてカルト映画の巨人、ケネス・アンガーの〝毒素〟/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

クロウリーの意を継ぐオカルティストにして“過激”な映像作家だったケネス・アンガー。その挑発的な作品群がブームとなった80年代サブカル=アンダーグラウンドシーンを回顧する。

記事を読む

「イエス様と直接話せる」ボードゲームの恐ろしい正体とは? エクソシスト神父は悪魔とのつながりを真剣に警告

アメリカで発売された謎のボードゲーム「ホーリー・スピリット・ボード」。エクソシストの神父が明かした、その正体とは!?

記事を読む

恐怖と戦慄の「東京タワー蝋人形館」のトラウマ! 消えた拷問人形たちは今いずこ……/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

かつての東京タワーで展望台よりも人気を博した「蝋人形館」をあなたはご存じだろうか。猥雑で迷宮的だった“魔塔”東京タワーの実態を紹介!

記事を読む

21世紀にも生きる「ファラオの呪い」/昭和こどもオカルト回顧録

王の眠りを妨げるものは呪われる……! 「ファラオの呪い」が、現代の世界を震えさせた。懐かしくも恐ろしい怪奇譚を今、見つめ返す。

記事を読む

おすすめ記事