昭和子ども交霊術ブームと「脱法コックリさん」の進化/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は、古典的交霊術が小学校カルチャーに適応して育まれた「コックリさん」を振り出しに、その派生

記事を読む

魔術師ケネス・アンガーによって書かれた「猛毒の奇書」。ハリウッドのタブーを徹底的に破壊し、数々の論争を巻き起こした希代の「暴露本」とは?

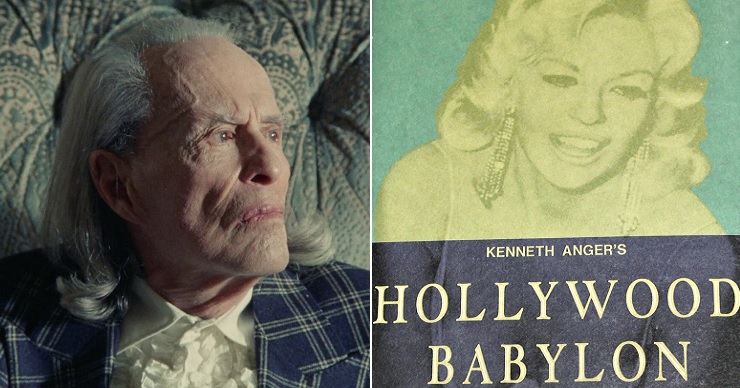

戦後ポップカルチャーに多大な影響を与えたメイガス=魔術師、ケネス・アンガーを2回にわたって取りあげてきたが、今回はその最終回。読者もそろそろ飽きてきたんじゃないかと思うので、この原稿はあくまで「補遺」という形でできるだけ短くまとめてみたい(と書いてみたものの、結果的にあまり短くできませんでした……)。

前回はアンガーの映像作品、主に『スコピオ・ライジング』『ルシファー・ライジング』を紹介したが、この2作の短編映画を見ただけでも、後世の様々なジャンルの映画にアンガーのイメージが大きく貢献しているのがわかると思う。彼の影響をモロに受けた監督としてよく引き合いに出されるのが、デニス・ホッパー、マーティンス・スコセッシ、ニコラス・ウィンディング・レフンなどだが、誰が見ても「アンガー風味」を濃厚に感じてしまうのはデビッド・リンチ作品の数々だろう。彼の美意識の源泉のひとつがアンガー作品であることは明確で、リンチ映画を見ているとアンガーの作品を見たくなる衝動に駆られるし、その逆の衝動を覚えることもある。

しかし、アンガーの特異なところは、こうした映画史の領域を大きくはみ出したところにも強力な影響を遺したことにあると思う。映画に限らず、音と映像を組み合わせた表現全般に、彼の手法やアイデアは拡散し続けていった。主なものとしてはテレビCMと、80年代から盛んに量産されるようになったミュージックビデオだ。

アンガーの作品を見ていて「あれ?」と思わされることが度々ある。ものすごく既視感があるショットが現れ、よく思い出してみると70年代後半あたりのアーティスティックなCMでやたらと多用された構図だったりすのだ。また、ミュージックビデオを「発明」したのはケネス・アンガーだという説もある。ミュージカル映画や1940年代に流行した「サウンディーズ」などの「映像が見られるジュークボックス」を起源とする意見もあるので、いささか極端な説ではあるかも知れないが、アンガーが80年代のミュージックビデオの作風に直接的な影響を与えたことは確かだろう。アンガーの映画がなかったら、後年のミュージックビデオはまた違ったものになっていたかも知れない。現在の目でアンガー映画を見ると、特に僕ら世代はときどき「ここ、なんかダサいな」と思うような部分があるのだが、たいていはそこが80年代のミュージッククビデオでさんざん繰り返し用いられたショット・構図・演出・特殊効果だったりするからだ。50~60年代のアンガー作品が先取りしていた80年代の美意識に対し、僕らは未来の側から眺めて「ダサい」などと気軽に口にしてしまうわけである。

魔術師を標榜する攪乱者が考案した魔術的映像のアイデアが、意図せず通俗的な広告映像の手法として世界に蔓延していったという話は、考えてみれば痛快だ。映像の背景にあった力や理念はあっさり浄化(エクソシスム)され、テクニックだけが「消費」されていくのは本人からすれば腹立たしくもあるだろうが、ケネス・アンガーの仕事はいつもアートと「通俗」の境界で展開されていたと思う。実験的、前衛的であると同時に極めてポップであり、「大衆」である若者たちを挑発し続けた。

晩年のアンガーは映画製作からは足を洗ったが、それでも映像と音楽を使った活動を続けた。「光とサウンドの魔術的儀式」を行う「テクニカラー・スカル」を結成し、アンガーはライブではテルミンを演奏していた。

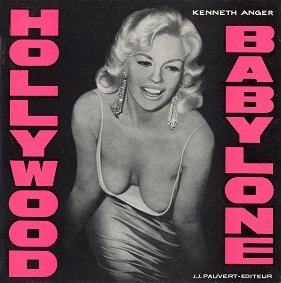

ケネス・アンガーの奇妙な「通俗性」(こうした属性もやはりデビッド・リンチが継承しているのかも知れない)がもっともあからさまに表れているのが、『ハリウッド・バビロンⅠ&Ⅱ』だと思う。これは映画ではなく彼の著作だが、ひとことでいえば「暴露本」である。日本語版監修の海野弘氏によれば、ライターや出版社が手早く荒稼ぎする際の常套手段となるゴシップ満載の「暴露本」は、このアンガーの著作がルーツだという。この種の本の「定型」をつくったわけだ。本書以降、『〇〇バビロン』というタイトルの「業界ゴシップ本」が量産された。

その内容はまさに米国映画産業のタブーを最初にブチ破った「低俗な暴露本」であり、「夢の都=ハリウッド」で起こった多種多様なセックススキャンダル、スターたちの常軌を逸したインモラルな狂宴、大物プロデューサーや大物俳優たちの蛮行、スターの失墜、田舎町から女優を目指してやってくる無数の少女たちの末路、子役たちの凄惨な運命、お決まりのドラッグ汚染、お決まりの自殺、殺人を含む不可解な事件、マフィアの介入、赤狩りの実態、あれこれの卑劣な陰謀……などなどなどめいっぱいぶちまけ、まるで「ハリウッドスキャンダル」の大博覧会の様相を呈している。

『ハリウッドバビロンⅠ』が最初に刊行されたのは1959年。これはフランスで出されたフランス語版だったので、さしたる騒動は巻き起こさなかったようだ。その後、1965年に一種のアンダーグラウンド出版のような形でアメリカ本国で刊行。内容や著作権をめぐって紛争が巻き起こり、すぐに絶版。そして1975になって、『ローリング・ストーン誌』で知られるストレート・アロー・プレスから新版が刊行される。これでようやく広く読まれるようになったが、こうした本の常として、大きな話題になったものの批評家や大手メディアからは卑俗・不快・不潔な「インチキ本」として排斥された。実際、紹介されているショッキングなスキャンダルの多くに「真偽不明」の部分、さらに勝手に脚色していると思われる部分も多かったそうだ。「どうやって取材したのか?」という質問に、アンガーは「テレパシーだ」と答えたらしい。いかにも彼らしい姿勢である。

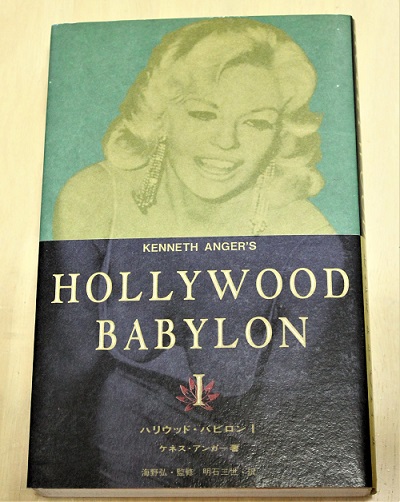

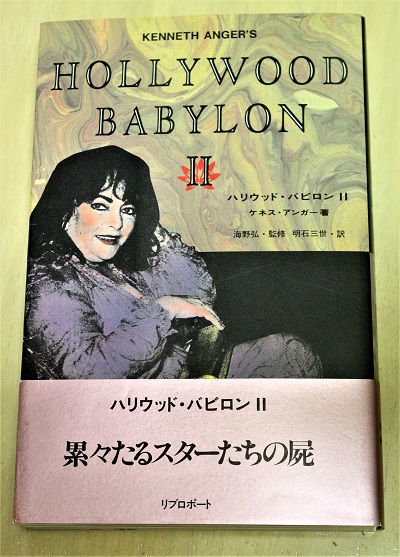

『ハリウッド・バビロンⅠ』はハリウッド創世記から主に20~30年代のことがらを中心に、50年代あたりまでを取りあげている。日本では1978年に最初の翻訳版が刊行されたが(クイックフォックス社)、ほどなくして絶版。しばらくは「幻の本」として海賊版なども出まわっていたそうだ。そして89年、最初の翻訳版にも関わった海野弘氏の監修、明石三世氏の新訳でリブロポートから新版が刊行された。『Ⅰ』以降の時代を扱う『ハリウッド・バビロンⅡ』は本国では1984年刊行、日本では同じく海野・明石コンビによってリブロポートから1991年に刊行されている。

この2冊が80年代後半~90年代初頭のサブカル、いや、アングラカルチャー好きの若者たちにもてはやされたことは前回書いた通り。まがりなりにも一応は映画史本、しかも戦前の状況を中心に語った本としては、一種異様な売れ方をしていたと思う。「イケてるフリをしたがる子はみんな読んでいた」というのはちょっと大げさかも知れないが、特に映画好きではない子たちも手を出すようなノリがあった。どのくらいの部数がハケたのかは知らないが、後に古本屋にも大量に並んだので、この種のものとしてはかなりのベストセラーになったのだろう。

言ってみれば「反吐が出るような話」ばかりを集めた「ハリウッドスキャンダル事典」は、今でこそ「ああ、また『爆論本』か、『ゴシップ本』か」ということで容易に受容されるだろうが、その元祖である『ハリウッド・バビロンⅠ』は、監修の海野弘氏が解説している通り、当時としては珍妙な「奇書」に見えたのだろう。そして、なぜか今読んでみても、やはりこれは摩訶不思議な「奇書」なのである。非常に説明しにくい本というか、どのような説明をもすり抜けてしまうような「変な本」なのだ。

先述した通り、誰もが目を背けたくなるハリウッドの「暗部」をひたすら暴く醜聞のカタログであり、輝かしいハリウッド黄金期のスターたちや、今では考えられないほど絢爛豪華なスタジオセットなどの素晴らしいスチルにまじって、凄惨な事故現場や生々しい遺体写真などが突如挿入される構成はなんとも悪趣味だ。個々のおぞましいエピソードを場違いなほど「軽妙」な語り口で、ユーモラスに紹介していくアンガーのテキストはあまりにサディスティックである。ところが、不思議と後味は悪くない。のぞき趣味に徹して集めた映画人たちの愚行と不幸のオンパレードであるにもかかわらず、そういうものを読まされたときの不快感がまったく残らないのだ。実感できるのは、なんだかよくわからないがとにかく「めっぽうおもしろい!」という興奮と、一種の「品のよさ」(?)、そして今では幻のように失われてしまったハリウッドという恐るべき「魔都」への実感を伴わない郷愁というか、憧れである。

このあたりのことを、海野氏は60年代という「特別な時代」(実際に書かれたのは50年代後半だが)に、ハリウッドの20年代という「特別な時代」について書いているからだろうと考察している。若者たちのカウンターカルチャーの嵐が吹き荒れた60年代、「強くて正しいアメリカ」を体現していた従来のハリウッド、ある種の聖域だったエンターテイメントの王国も、「怒れる若者たち」から総攻撃を受けた。そして若者たちの「ニューシネマ」が(形の上では)保守的なハリウッド映画を突き崩していくわけだし、アンガーの映画も「ニューシネマ」誕生に多大な影響を与えたのだが、しかし『ハリウッド・バビロン』でのアンガーは、創成期から特に20年代末までのハリウッド、とてつもなく常軌を逸した悲劇・喜劇・惨劇に満ちあふれたかつての「映画の都」に、並々ならぬ「愛」を表明しているようにも見える。このような快楽と狂気と死が支配する「魔都」、天国のようでも地獄のようでもある幻影の王国が、かつてはこの地上に本当に存在したのだ、という驚きを再認識させてくれるのだ。だからこそ、そこで起こるスターたちのおぞましい愚行や堕落や犯罪や失墜も、なにやら考古学的、いや、神話的に思えてくる。ギリシア神話に描かれる「野蛮な神々たち」の物語のように読めてしまうのである。これは聖と俗、神性と魔性、アートとポップが混然一体となった彼の映画にも共通するものなのかも知れない。

続編である『Ⅱ』は、よく言われるように少々トーンダウンし、エピソード的にもどこかしら「ネタ切れ」のような印象を与える。

しかし、本書の圧巻は他の章と比べてやたらと長い第6章の「自殺のマジック」だろう。カテゴリー別に(つまり自殺の方法でカテゴライズして)多種多様な手段による、ありとあらゆるハリウッド関係者の自殺エピソードが無味乾燥な文体でひたすら羅列されていく。これが100ページ以上も延々と続くのだ。だんだん自分が何を読んでいるのかわらなくなり、変な眩暈とともに、意味不明の危うい高揚感のようなものが湧き上がってくる……。

嘘か本当か知らないが、生前のアンガーはすでに『ハリウッド・バビロンⅢ』の原稿を書き上げていたそうだ。ハリウッドにおけるサイエントロジーの影響についての話が中心……とのことなので、おそらくこれはいつになっても出版される見込みはないのだろう。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

昭和子ども交霊術ブームと「脱法コックリさん」の進化/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は、古典的交霊術が小学校カルチャーに適応して育まれた「コックリさん」を振り出しに、その派生

記事を読む

日本を動かした神秘主義結社「昭和神聖会」と出口王仁三郎/武田崇元

昭和戦前を席巻した新宗教・大本のリーダー王仁三郎は、近代的な右翼団体「昭和青年会」「昭和神聖会」のオルガナイザーでもあった。 大陸覇権を狙う軍部や急進派右翼と手を結んで驚天動地の国家改造と霊的革命をめ

記事を読む

恐怖と戦慄の「東京タワー蝋人形館」のトラウマ! 消えた拷問人形たちは今いずこ……/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

かつての東京タワーで展望台よりも人気を博した「蝋人形館」をあなたはご存じだろうか。猥雑で迷宮的だった“魔塔”東京タワーの実態を紹介!

記事を読む

和英/英和でひける! 心霊科学用語を知る一冊 『心霊科学辞書』

世界にはいろんな辞書がある……!

記事を読む

おすすめ記事