「黙示録の獣」を自称した20世紀最大の魔術師アレイスター・クロウリー/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。今回は、独自の魔術体系を編みだし、20世紀初頭の世界に一大センセーションを巻き起こした稀代の魔術師

記事を読む

60〜70年代文化に多大な影響を与えたオカルティスト、ケネス・アンガー。稀代の「魔術師」とローリング・ストーンズを結びつけた2人の女を回想する。

去る5月11日、ケネス・アンガー死んだ。享年96歳。

SNSで訃報を知ったが、僕の知る限り大手新聞などはまったく報じていなかったようだ。ネット上でも一部のニュースサイトに小さな記事が出たほか、少数のサブカル系、アート系、映画系のサイトが伝えただけ。「そんなものなのか……」と少し驚いてしまった。

僕自身はケネス・アンガーにそれほどの思い入れがあるわけではないのだが、彼が60年代以降のカウンターカルチャーの「巨星」、いや「妖星」であったことは誰もが認めるところだろう。映画、ポップミュージック、アートに計り知れないほどの影響を与えただけでなく、アレイスター・クロウリーを師と仰ぎ続けた同時代の「魔術師=メイガス」、あるいはオカルティスト、またはトリックスターとして、若者文化全般を直接的にも間接的にも「汚染」した「鬼子」である。大げさに言えば、僕らは好むと好まざるにかかわらず、誰もが彼の影響下にあったし、今もある。

クロウリーがいまだにいろいろな形で語り草になっていることを思えば、その意思を継ぎ、僕らの時代を「魔術的」な光で照らし続けた「妖星」が堕ちても世間に大した波風が立たないというのは、なんとなく腑に落ちないような気がする。

一方で、やはりこれも世代的なものなのかなぁ……と、80年代に青春を送った者としては物寂しい感慨を抱きもするわけで、彼に特別な輝きを感じ、「アンダーグラウンドの魔王」のような戯画的イメージを今も抱き続けているのは、60年代世代から僕らあたりまでなのだろうか?

先ほど僕は「アンガーにそれほどの思い入れはない」と書いたが、少なくとも80年代までは、ロックやポップミュージック、そして映画に相応の興味を持っていれば、年端のいかぬ子どもでもケネス・アンガーの名は知っていた。そういう存在だったのだ。欧米のカウンターカルチャーの表面を少しかじっただけで、嫌でも彼のおどろおどろしくインモラルな(と語られることの多い)映像作品の噂や、「魔術師」としての多少眉唾ものの妖しい逸話は耳に入ってきてしまう。

当時よく耳にするようになりはじめた「精神世界」とやらを探求していた若者たちが彼をどう評価していたのかということについては、僕はあまりよく知らない。一部はアンガーを「商売人」「詐欺師」と口汚く罵っていたような記憶もあるが、そっちの方面で僕は門外漢だった。

ともかく、ここでは80年代に中学~高校生だったボンクラなロック少年にとって、ケネス・アンガーという男がどのような存在だったのか?……というあたりを、ひとまずは「懐かしカルチャー話」のノリでユルく回顧してみたい。

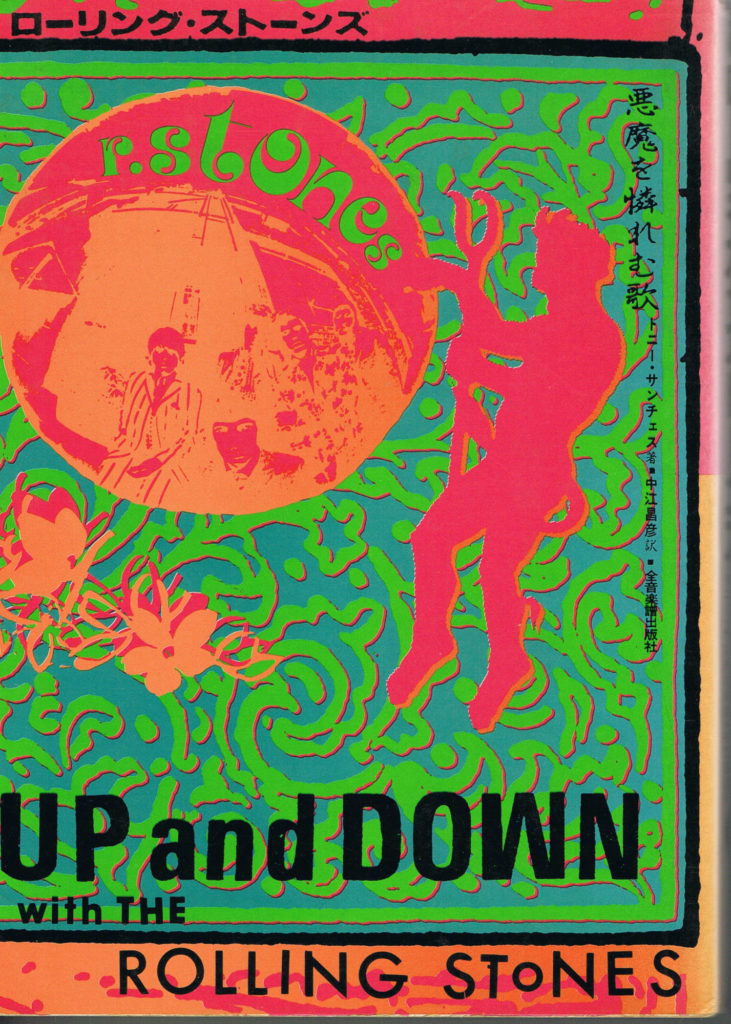

思えば、僕がアレイスター・クロウリーの名を初めて知ったのは、小学生のときに読んだオカルト児童書ではなく、中学になって手にしたロック本だったと思う。おそらく1982年刊行のローリング・ストーンズに関する暴露本(?)、トニー・サンチェスの『悪魔を憐れむ歌』(全音楽譜出版)が最初だったのだろう。当時、こういう形でロックとオカルトの間をフラフラと行き来するボンクラ少年はかなり多かったはずだ。

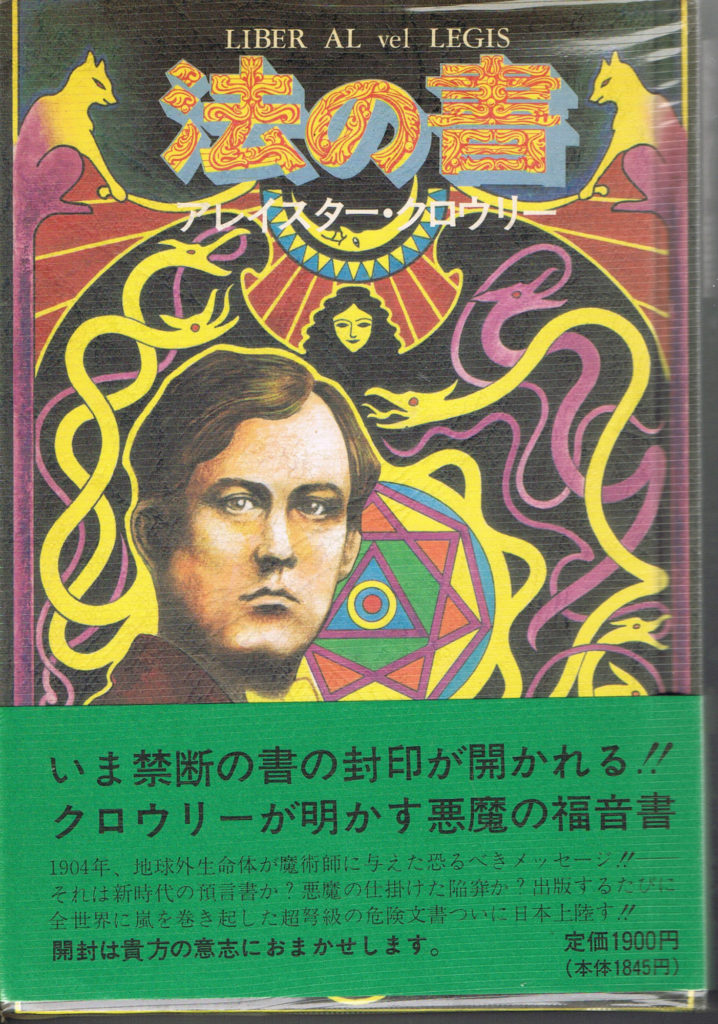

国書刊行会からクロウリーの『法の書』が翻訳刊行されるのは2年後の84年。一部が袋とじになっており、「禁断の書!」「超危険文書!」「開封は貴方の意思におまかせします!」という脅し文句が帯に書かれた楽しい装丁の本だったが、あれを購入した人の半分は、ストーンズかレッド・ツェッペリンのファンのガキだったんじゃないだろうか? で、怖々ページを開いてみたら最初から最後までなにがなんだかさっぱりわからず、途中で投げ出した……というのが、僕ら世代のロック少年(50’sリバイバルの延長で、60~70年代の英米の音を掘り続けていた類の)に共通のあるある体験だったと思う。

先述の『悪魔を憐れむ歌』には、クロウリーが敵対する「魔術師」を撃退する『幻魔大戦』みたいな「魔術戦争」の顛末を紹介しつつ、その意を継いだケネス・アンガーについても印象的な逸話がいくつか紹介されている。たとえば、こんな調子だ。

60年代のモロッコ。ある村で交通事故が起こる。事故にあった老人は血まみれで道に横たわり、もう虫の息。そこに通りかかった場違いなピカピカのリムジンから、これまた場違いな絶世の白人美女が降りてくる。彼女は横たわる老人の顔の血を真っ白なハンカチでふき取ると、再びリムジンに乗り込んで去っていった。

この女こそ、かのアニタ・パレンバーグ。ブライアン・ジョーンズ、キース・リチャーズ、そしてミック・ジャガーとストーンズの中心メンバーを手玉に取って渡り歩き、60年代後半のバンドを「黒魔術で染めた」とされる真性の「魔性の女」だ。

特に初期ストーンズの「心臓」であったブライアンをセックスとドラッグとオカルトで徹底的に堕落させ、最終的には彼の「怪死」にも何らかの形で関わっていたのではないかと邪推された(言うまでもなく、この文脈は当時のロックジャーナリズムを支配していた「男性原理」の影響が顕著。常に「女はバンドの敵」なのだ)。

ある時期からアニタはケネス・アンガーと親交を持ち、以来、彼のカリスマ性と思想の虜になっていた。「人が死ぬときに流す血には呪いの魔力がある」。アンガーは彼女にそう教えていた。彼女はモロッコの老人の血を持ち帰り、アンガーに伝授された秘儀を行い、「ある若者」を「呪殺」したという。

おいおい、なんでも書きゃあいいってもんじゃないだろ?と今なら思うが、こんな与太話にも中学生の僕は心をわしづかみされてしまった。また、こんな話もある。

ロンドンのミュージシャン連中とつるみ、界隈のヒップな若者サークルの中心になっていたアンガーは、あるとき所用でドイツに旅立った。その後、ジョン・レノンが主催するパーティーが開かれ、ストーンズほか、錚々たるミュージシャン仲間が集まった。その会場で、「ドイツにいるはず」のアンガーを多くの人が目撃している。誰もが訝しがり、彼に話しかけようとするが、アンガーの姿は幻のように消えてしまったという。

こういうドッペルゲンガーというか、ドゥーブルというのか、アンガーの「影」は、その後もあちこちに現れたそうだ。いるはずのない場所に突然出没し、気が付くと消えている。周囲の者は誰もがそんな体験をしていた。そんな彼の神出鬼没ぶりに、どんなものにも動じない(というかギターとドラッグにしか興味がない)キースも恐れをなした。

あるとき、アンガーはアニタとキースが暮らす家に呼ばれた。彼は玄関扉を指さし、「秘薬を混ぜた金色の塗料で塗れ」と言ったそうだ。そのまま彼は帰っていった。翌朝、アニタは金切り声をあげた。キースが様子を見に行くと、きちんと鍵が降りている玄関扉が、内側も外側も美しい金色の塗料で塗装されていたという。

アンガーの周囲にはこの種の馬鹿馬鹿しい(?)エピソードだらけで、それを羅列していてもらちはあかないが、ともかく当時のストーンズがアンガーの影響によって「黒魔術」的世界に首までどっぷりつかっていたことは作品からも容易に見てとれる。

ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(本作のジャケットにはアレイスター・クロウリーが描かれている)の劣化コピーと酷評された『サタニック・マジェスティーズ』(1967年)にはじまり、「悪魔を哀れ詩」を収録した『ベガーズバンケット』(1968年)、次作の『レット・イット・ブリード』(1969年)あたりまではその傾向があまりに顕著で、特に『ベガーズ』と『ブリード』に関しては、(単なる僕の主観だが)おそらくなにかしら妙なことが起こっている。この2作にはブルースとロックンロールの根幹に実はずっと流れ続けている神秘的(あるいは悪魔的)と称すほかない「力」が、ほとんどあり得ない形で純化され、抽出されてしまっているように見える。ストーンズがこのレベルに到達し得たことは後にも先にもない。これ以前の『サタニック・マジェスティーズ』は単なる創作と演出の賜物だろうし(ドラッグの影響は重要だが)、「黒魔術の影響が濃厚」とされた73年の『ヤギの頭のスープ』は、魅力的ではあるが、オカルトはただの包装紙のレベルにまで格下げされ、中身はほぼ空っぽだ。

60年代と70年代の境界あたりの数年のみ、説明不能の混乱=カオスに彼らは確かに捉えられており、そうしたものの「余波=アフターマス」のひとつが、ブライアン・ジョーンズのいまだ原因不明の死であり、さらにはロック史上最も禍々しい事件とされる「オルタモントの惨劇」だったのかも知れない。

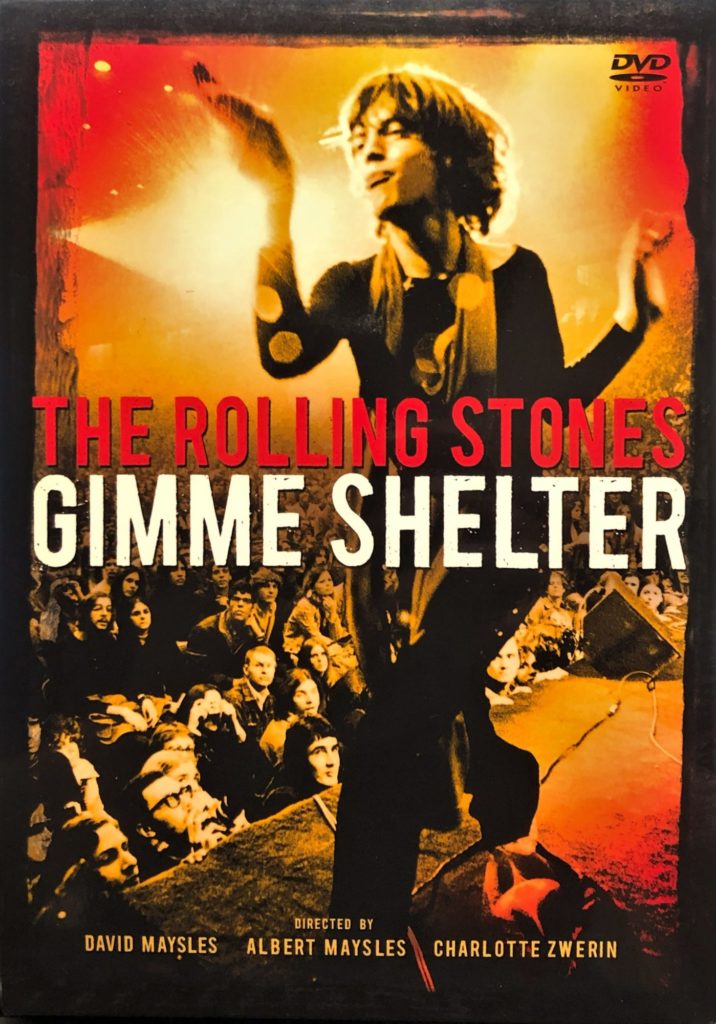

「オルタモントの惨劇」とは、1969年に米国で開催されたフリーコンサート中に起こった殺人事件である。あらゆる占星術師たちが開催に反対したというこの「祝祭」を、ストーンズ側は準備不足のまま強引に決行。環境が整っていない会場に50万もの群衆が押し寄せた。警備に雇われた「ヘルスエンジェルス」(泣く子も黙るバイカー集団)と聴衆の間で流血事件が散発。最終的にストーンズの演奏の最中に刺殺事件が起こってしまう。皮肉にも、ウッドストックに対抗して開催されたこの野外フェスが、ウッドストックに象徴される楽天的な「愛と平和」の「アクエリアス時代」の息の根を止める。一説には、これを契機にミックやキースはアンガーと距離を置くようになったとも言われている。

このコンサートの模様、日が暮れていくにしたがって徐々に荒れていく大群衆の様子はドキュメント映画『ギミーシェルター』で確認できるが、なにかしら非常に奇妙な印象を受けると思う。いや、「あの時代のストーンズに起こったことは、なにもかもLSDとヘロインとで説明可能だ」と言われれば、それまでなのかも知れないが。

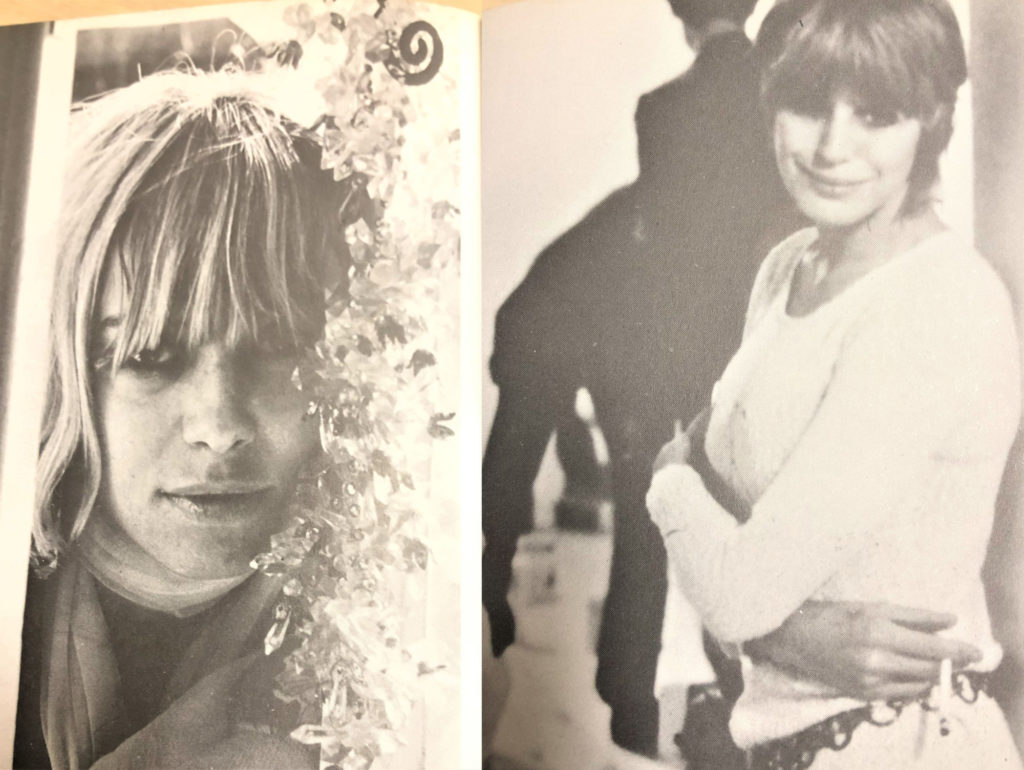

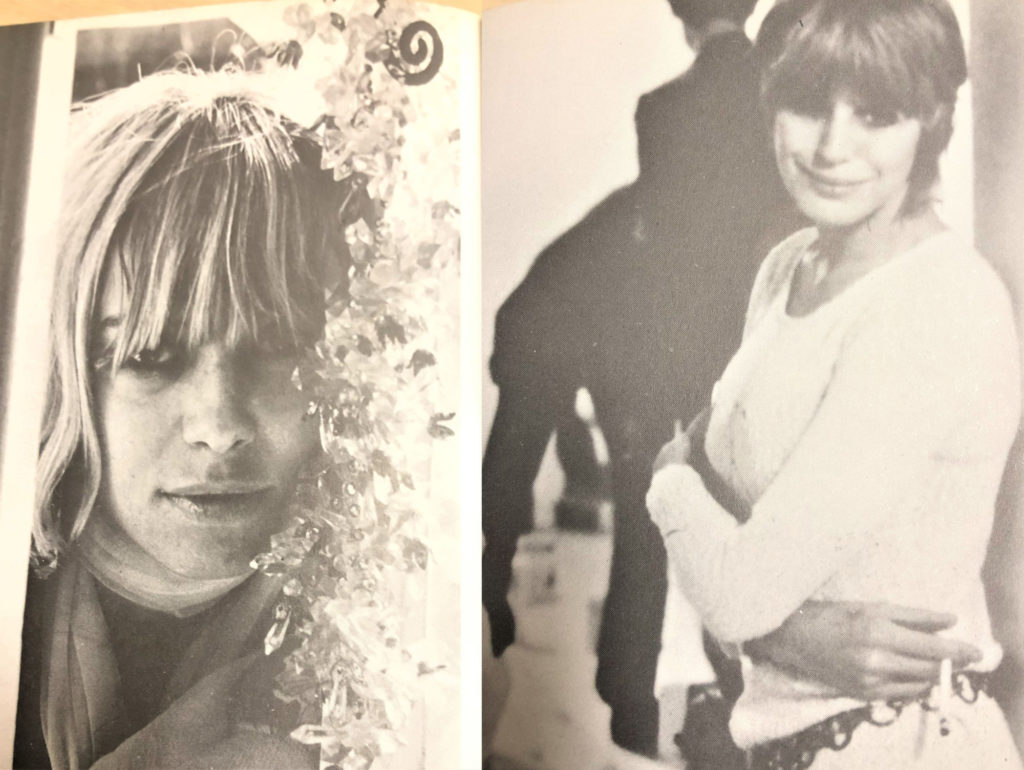

おもしろいのは、ストーンズの「黒魔術汚染」が、彼らを取り巻く女たちからはじまっていることだ。一人は先述した破天荒で蠱惑的で破滅的な「魔女」、アニタ・パレンバーグ。そしてもう一人は、60年代ロンドンの可憐なアイコンとして輝いたマリアンヌ・フェイスフル。当時のミックの恋人だ。さまざまな証言があって内実はよくわからないが、最初にオカルティズムに取りつかれ、それをバンドに持ち込んだのは彼女たちだったらしい。

一見、悪魔と天使のようなコントラストの二人だが、オーストリアの名門貴族出身、ハプスブルグ家と、かのマゾッホの血を継ぐマリアンヌ・フェイスフルもまた神秘主義に耽溺していた。ミックが「悪魔を憐れむ詩」を着想したのも、当時は完全な「禁断の書」的な扱いをされていたミハエル・ブルガーコフのサタニックな奇想小説『巨匠とマルガリータ』を彼女が手に入れ(ソ連では発禁。原稿がパリに密輸されて60年代後半に少数の「検閲版」が出まわった)、彼に渡したことがきっかけだったといわれている。

そんなマリアンヌ・フェイスフルは、ケネス・アンガーの「最高傑作」とされることも多い映画、というより「映像呪術」とでもしておいた方がいいのか、かの『ルシファー・ライジング』では「リリス」を演じている……。

アンガーの「追悼」のつもりで書きはじめたのだが、なんだか今回は「周辺情報」のみで紙幅が尽きてしまった。次回は難産に難産を重ねて産み落とされた映画『ルシファー・ライジング』を中心に、彼の「作品」のいくつかに触れてみたい。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

「黙示録の獣」を自称した20世紀最大の魔術師アレイスター・クロウリー/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。今回は、独自の魔術体系を編みだし、20世紀初頭の世界に一大センセーションを巻き起こした稀代の魔術師

記事を読む

西洋版コックリさん「ウィジャボード」の誕生と流行/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

霊との交信に用いられる神秘の文字盤「ウィジャボード」。19世紀欧米の心霊ブームを機に普及したスピリチュアル・アイテムだが、商品としての大ヒットの仕掛け人は、意外な業界の人物だった。

記事を読む

恐怖と戦慄の「東京タワー蝋人形館」のトラウマ! 消えた拷問人形たちは今いずこ……/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

かつての東京タワーで展望台よりも人気を博した「蝋人形館」をあなたはご存じだろうか。猥雑で迷宮的だった“魔塔”東京タワーの実態を紹介!

記事を読む

ハザールマフィアとは……?「アメリカ帝国消滅後の世界 大掃除される《悪魔》」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事