「大ピラミッドと洪水、そして昇天するエノク」ムー2023年11月号のカバーアート/zalartworks

「ムー」2023年11月号カバーアート解説

記事を読む

霊との交信に用いられる神秘の文字盤「ウィジャボード」。19世紀欧米の心霊ブームを機に普及したスピリチュアル・アイテムだが、商品としての大ヒットの仕掛け人は、意外な業界の人物だった。

典型的な昭和っ子のお正月の過ごし方といえば、三が日に集まった親戚の子どもたちと「人生ゲーム」「ドンジャラ」「魚雷戦ゲーム」などのボードゲームを囲んでワイワイガヤガヤ……というものだった。そんなことを思い出したので、新年一発目の話題は超ロングセラーのボードゲーム。いわゆるオカルト好きには説明不要の「ウィジャボード」のお話である。

「ゲームじゃないじゃん!」という声が聞こえてきそうだが、いや、アメリカ本国では「ウィジャ」はあくまでゲーム。「ジェンガ」「ツイスター」「モノポリー」、そして「人生ゲーム」を手掛ける大手メーカー、ハズブロが販売する「子どものおもちゃ」なのだ。

クリスマスやハロウィンになると売り上げが伸びる商品で、特にクリスマスに親が子どもに買い与えるプレゼントとしては昔からの定番なのだそうだ。一応は「死者と交流するためのツール」とされているものを親が子に与える感覚は少々理解しにくいが、ともかくアメリカでは「ウィジャ」は「ちょっと不思議なパーティーゲーム」として定着しているのである。

「ウィジャ」の起源には諸説ある。

宋朝時代の中国では特殊な筆記具(筆を取り付けたV字型、もしくはT字型の木片)を使って神仙からの託宣を自動筆記する「扶箕(ふき)」という”卜占”法が確立され、これを遠いルーツとする説もある。しかし、これはスピリチュアルな自動筆記そのもののルーツであって、この儀式で召喚されるのは死者の霊ではなく、神ということになるのだろう。

より直接的な「ウィジャ」普及の契機となったのは、1840年代の欧米に降霊術ブームを巻き起こし、近代オカルトの幕を開けたハイズヴィル事件(フォックス姉妹事件)だ。当時、霊体との交信方法として「テーブルターニング」が大流行していた。丸テーブルを囲んだ儀式の参加者が手をつないで行う古典的な降霊術である。霊が呼び寄せられると、中央のテーブルが動いて床を鳴らすなどして合図の音を出しはじめる。この音をキーにして死者との交流を図るわけだ。

その後、ラップ音によるモールス信号的なやりとりより、もっと直接的に言語を使った会話ができるシステムとして注目されたのが、「トーキングボード」「スピリットボード」と呼ばれる木製の文字盤、そして文字を指し示すハート(矢印)型の木片(プランシェット、「こっくりさん」における硬貨)のセットだった。

当初はあくまでもスピリチュアリストのためのツールだったが、1890年代初頭にイライジャ・ボンドという弁護士兼発明家がこのセットを「不思議で楽しいゲーム」というイメージで商品化、さらに販売元の工場長だったウィリアム・フルドが同商品を「ウィジャボード」(フランス語とドイツ語のyes、つまりouiとjaから成る造語)と名づけて売り出した。

これが若者や子どもたちの間で大ブームとなる。アメリカ市民の風俗を軽やかにスケッチしたイラストレーター、かのノーマン・ロックウェルも「ウィジャ」を楽しむ恋人たちを描き、その作品は「サタデー・イブニング・ポスト」の表紙を飾った。「ウィジャ」は当時のトレンドアイテムだったわけだ。

以降、「ウィジャ」は玩具店の定番商品となったが、一方で宗教家やオカルティストたちが「危険なので絶対に触れるな!」と警告し続けているのも事実。怪現象や精神的混乱を誘発した事例も報告されている。ごく最近でも2016年、南米ペルーの学校で「ウィジャ」で遊んでいた80人の小中学生が痙攣・錯乱・失神状態に陥って病院に搬送される「悪魔憑き事件」が話題になった。

こうしたことを受けて、「玩具売り場から『ウィジャ』を排除すべきだ」といった主張を「識者」がメディアで行うことも多い。このあたりの論争は僕らが70年代に体験した「コックリさん」ブームとまったく同じノリだ。

僕ら世代の多くが初めて「ウィジャ」を知るきっかけとなったのは、1974年公開の映画『エクソシスト』だろう。序盤、主人公の少女「リーガン」が「ウィジャ」で遊ぶシーンが描かれ、そのなにげない場面は地獄の門が開く不吉な前兆を示唆する。

「ウィジャ」はその後も数々のホラー映画に登場するが、この『エクソシスト』のごく短い「ウィジャ」シーンがもっとも不気味で禍々しい。主人公の少女「リーガン」は「ウィジャ」を介して、彼女が勝手に名付けた「ハウディ船長」という「霊体」と遊んでいる。これが実は単なる死者の霊ではなかったことが後に明らかになるのだが、それはともかく、「リーガン」は母親の前で「ハウディ船長」を呼び出してみせる。母親もおもしろがって娘の遊びに付き合うが、その直後、二人の目の前でプランシェットが一瞬だけありえない動きをするのだ。それを見た母娘は手を叩きながら大爆笑、そこであっさりとカットが変わってしまうのである。

この「やりっぱなし」のシークエンスは、いかにもフリードキン監督らしい意地悪さに満ちたサディスティックな場面だ。人々が「日常の怪異」をいとも簡単に見過ごしていく様子が、冷たい視線で描かれている。

これに比べて、後に続くホラー映画の「ウィジャ」シーンは、残念ながらたいていどれも大仰で凡庸。

『パラノーマルアクティビティ』ではボードがご丁寧に「自然発火」するし(笑)、『死霊館エンフィールド事件』でも「ウィジャ」が悪魔召喚のきっかけとなるのだが、物語の発端としてただ便利に使われているだけという印象だ。

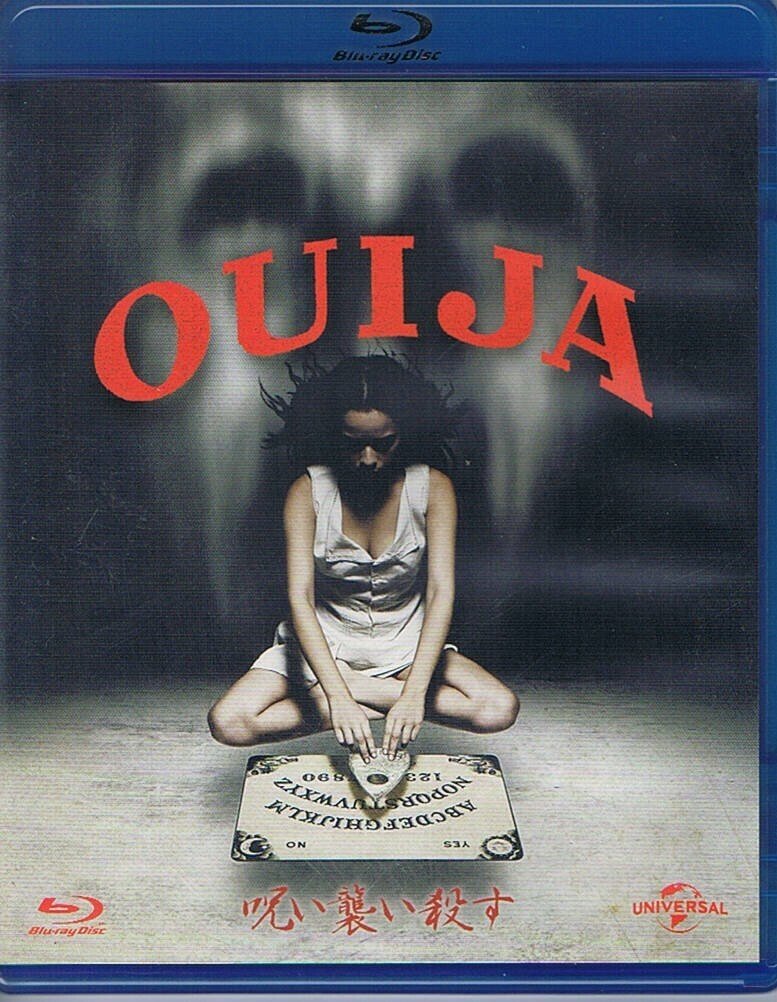

「ウィジャ映画」で特筆すべきは、「ウィジャ」そのものをテーマとしたホラー映画『呪い襲い殺す』(2014年)、その続編(内容的には前日譚)の『ウィジャ・ビギニング 呪い襲い殺す』(2016年)だろう。ひどい邦題だが(原題はそれぞれ『Ouija』『Ouija, Origin of evil』)、内容的にも妙に昔懐かしい感じの珍品B級ホラーで、特に第1作は本国で酷評されまくったものの、ホラー映画としてのデキはともかく、アメリカの若者たちに「ウィジャ」がどんな玩具として捉えられているのか、といった風俗的背景がよくわかるし、また「ウィジャ」の遊び方の映像マニュアルとしても貴重(?)なシリーズだ。

ハズブロは以前から自社の玩具をテーマにした奇妙な映画を作ってきた。代表的なのはもちろん『トランスフォーマー』だが、昭和の時代に日本でもヒットした「レーダー作戦ゲーム」をテーマにした『バトルシップ』、元祖アクションフィギュアを主役にした『G.I.ジョー』など、映画自体が玩具のCMになっている一連の作品を制作しており、現在は「モノポリー」をテーマにした映画も企画されているという。『呪い襲い殺す』シリーズも、こうしたハズブロ玩具映画のひとつだ。

気になるのは、この映画の中で繰り返し語られる「『ウィジャ』の3つのルール」である。「ウィジャ」を楽しむ際に、絶対に破ってはいけない3つのタブーがあるという。

・ひとりで遊んではいけない

・墓場で遊んでいけない

・遊び終わったら必ず(霊に)「GoodBye」と告げる

現在売られている「ウィジャボード」には、こんなルール説明はない。映画化するにあたって脚本の必要上でっちあげた後付けのルールなのかとも思ったが、どうもそうではないらしい。

ハズブロは1966年から99年まで、「エクストララージ」という名の高級な「ウィジャボード」を販売していた。ウィリアム・フルドが手掛けていた時代のボードの完全な復刻版で、メイプル材を使った大型の豪華版「ウィジャ」である。この時代までの「ウィジャ」には、どうやら上記の「3つのルール」について警告する紙が添付されていたらしい。

おそらく、こうした「コケ脅し」(?)は「ウィジャ排斥論者」たちの批判に油を注ぐことになってしまうので、どこかのタイミングで廃止にしたのではないかと思う。現行品には、ただ箱の側面に「OUIJA…It’s only a game, isn’t it?/ウィジャ…それはただのゲームです。当然でしょ?」と書かれているだけだ。なんとも興を削がれる軽薄なフレーズだが、オカルティックな要素を「識者」に批判されるのを避けるためには必要な処置だったのだろう。

もうひとつ、『呪い襲い殺す』でしつこく描かれていたのが、プランシェットのレンズ(プランシェットにはレンズを嵌めた穴が開いており、そこからボードの文字を読む仕組みになっている)をのぞくと、幽霊の姿が見えてしまう……という場面である。

これは「ウィジャ」で遊ぶアメリカの子どもたちの間で昔から口コミ的に語り継がれてきた都市伝説らしい。あのプラスティック製のレンズを通して部屋のなかを見てみると、風景はボンヤリと歪んで映る。夜中に暗い部屋などを眺めれば、なにかを見た気になってしまう子も多かったのだろう。

19世紀末に普及して以降、大ブームの時期を経て、いまだに定番玩具として君臨し、散発的に論争を巻き起こしたりして話題となる「ウィジャボード」は、やはり時代を超えて人々を魅了する傑作商品ということになると思う。

各時代の著名人の多くも「ウィジャ」に入れあげている。かのアレイスター・クロウリーも夢中になり、自分でデザインした「より強力なウィジャ」を販売してビジネスにしようとしていたというし(結局、実現しなかったが)、『ブラウン神父』シリーズの作家G.K.チェスタトンもティーンエイジャー時代にハマっていたそうだ。イタリアの首相になった経済学者ロマーノ・プロディも愛好していたし、アリス・クーパーや、元スミスのモリッシーは「ウィジャ」をテーマにした歌をつくっている。「見えないもの」と交流するためのツールというコンセプトには、時代を超えて人を引き付ける魅力がある、ということなのだろう。

日本でも「ウィジャ」とほぼ同様のシステムを持つ「コックリさん」が70年代なかばに大ブームになって以降、今の子どもたちにも「オカルト遊び」として継承されている。「コックリさん」を何らかの形で商品化するという動きは日本では見られなかったが、仮にあったとしても、アメリカにおける「ウィジャ」のようにヒットし、さらにはロングセラー化したとはとても思えない。やはり近代オカルトブーム勃興の震源地であったアメリカの歴史的状況と、あくまで「玩具=ゲーム」として商品化されつつ、それでもどこかしら「危険なモノ」として話題になったりするような、奇妙で絶妙なバランスの価値観に商品としての「ウィジャ」は支えられてきたのだと思う。

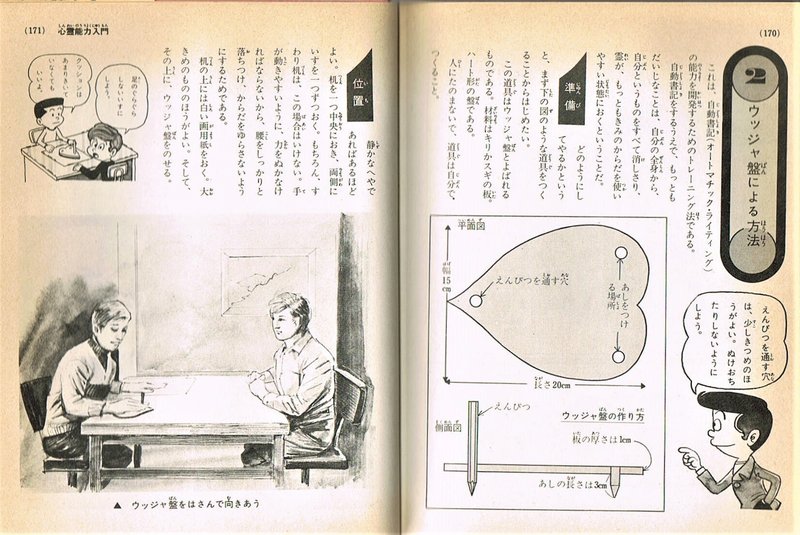

そういえば、「コックリさん」の仕掛人といえば中岡俊哉センセイだが、「ウィジャ」を日本の子どもたちに自著で紹介したのも彼だ。ベストセラーになったオカルト児童書『ふしぎ人間 エスパー入門』(1974年)で、中岡氏は「ウィジャ」を「西洋版コックリさん」として解説し、自家製「ウィジャ盤」の作り方を教示している。このとき、作り方の解説ではなく「商品化して売る」ということは考えなかったのかな?……などということが気になってしまうが、中岡氏にはそういう方向の商魂はまったくなかったようだ。

当時、僕も中岡氏の本を読んで自家製「ウィジャ」をつくって試してみたかったが、木材を加工したりする作業が大変そうで断念した。今回、この記事を書くにあたってハズブロの現行品を取り寄せ、数十年越しで「ウィジャ」で遊ぶ夢がかなったわけだ。ひとりで三回(タブーを破ったことになる)、友達を呼んで三回試してみた(付き合わされた友人は心底ウンザリしていた)。なんらかの怪異が起こったか?……ということを書くとシラケてしまうので、ぜひみなさんも「ウィジャ」を入手するか自作して、ご自分の目で確かめていただきたい。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

「大ピラミッドと洪水、そして昇天するエノク」ムー2023年11月号のカバーアート/zalartworks

「ムー」2023年11月号カバーアート解説

記事を読む

「世界の王族はすべて『1つの天皇家』である」/ムー民のためのブック

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

究極の愛が技となる! 物理学者・保江邦夫が創始した「冠光寺眞法」/辛酸なめ子の魂活巡業

相手を全身全霊で愛すれば、指1本で床に転がすことも、軽々と抱え起こすことも可能!? 物理学者・保江邦夫氏が創始した「冠光寺眞法」の中核は「愛」。そのエッセンスを体験させていただこうと、大勢の門人が集う

記事を読む

視える芸人が霊界をナビゲート「あなたの知らない『霊』の世界」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事