正体は巨大オオウナギか、未知の水棲生物か? 池田湖の怪獣「イッシー」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、巨大な怪生物が棲むという伝説のある鹿児島県の池田湖で、多くの目撃報告が相次いだ水棲UMA

記事を読む

11月3日はレコードの日! というわけで、黒史郎コレクションから、今、何かと話題の池田湖のイッシーにまつわるレコードをドドンと補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

11月3日の文化の日。みなさん、どのような休日をおすごしになられたでしょうか?

自宅でゆっくり音楽でも聴きながら休まれた方もいらっしゃるでしょう。

この日はレコードの日でもあるのです。

昭和のころです。「ムー的なもの」が題材となったレコードがいろいろと出ておりました。

ネッシー、口裂け女、オリバーくん、河童、ユリ・ゲラー。そして、あの生物も——。

今年、鹿児島県指宿市の池田湖畔にありました観光施設、池田湖パラダイスが8月末で閉店という、とても寂しいニュースが飛び込んできました。

池田湖といえば、そう。【イッシー】です。

UMAファンのあいだでも人気の未確認水棲巨大生物。

1979年には松本零士など人気漫画家20人を指宿市に招いたイベントが催され、素敵なイッシーたちが描かれました。また1983年11月、指宿観光協会主催で漫画家・手塚治虫と屈斜路湖の巨大生物【クッシー】の両氏を招き、3000人もの観客動員数の大イベントが開かれました。それほどの人気者ですから当然、レコードも出ているんです。

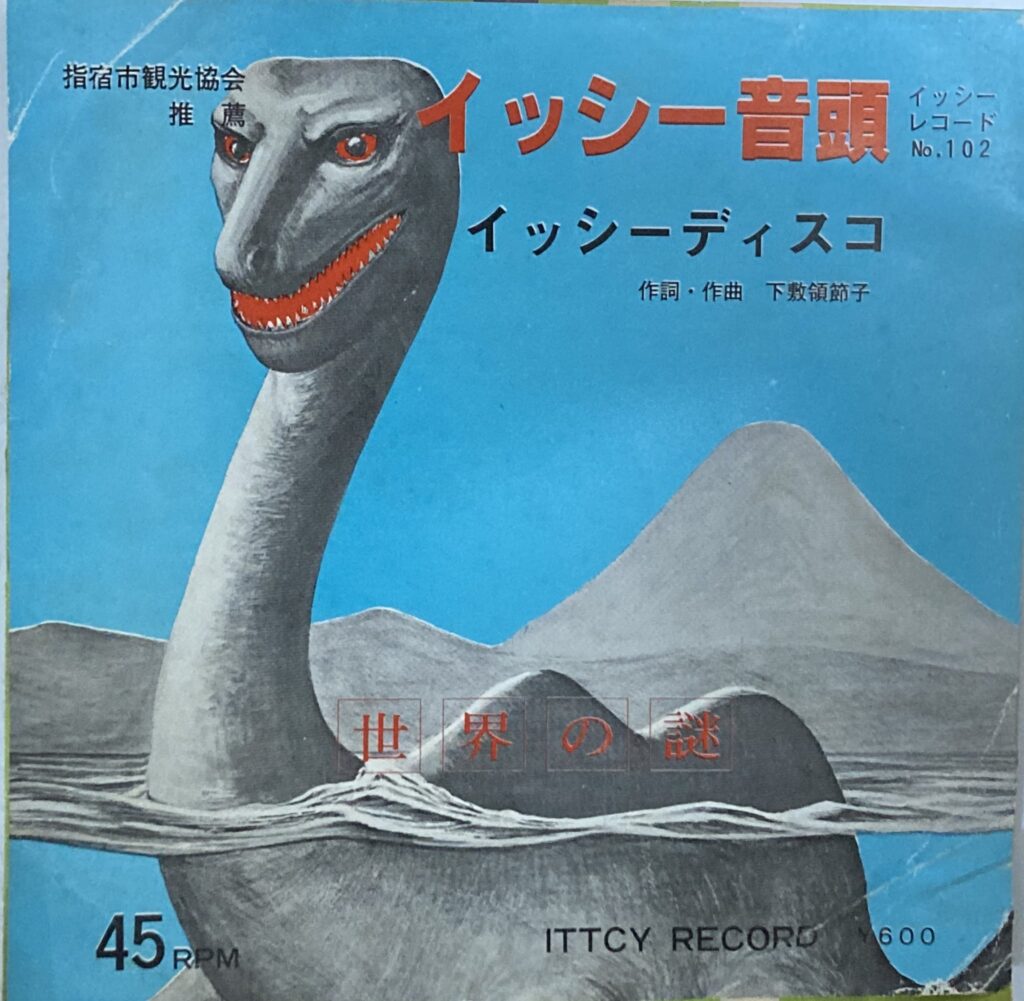

「イッシー音頭」は、指宿観光協会推薦のご当地ソングのひとつ。作詞・作曲はイッシーソングの大家・下敷領節子。歌は宮原おさむ、編曲は高岡満男。

〈イッシーレコード(指宿オリジナルのレーベルでしょうか)〉の102番のレコードで、101番のレコードは後に紹介します「出て来いイッシー」です。

「イッシー音頭」はもちろんイッシーブーム時に発売されたもので、イッシーソングの中では最も有名なものでしょう。池田湖パラダイスの店内でも流されていたそうで、小学校の運動会でも流されるほど愛されている楽曲です。学校で未確認生物の音頭で踊れるなんて、本当にうらやましいですね。歌詞の中でイッシーは「怪獣」と呼ばれ、背中には瘤があり、火を吐くものとされています。

B面の楽曲は雰囲気がガラリと変わって、「イッシーディスコ」。昭和のディスコブームにも乗った楽曲と思われます。歌の中のイッシーは船より大きなサイズで、やはり火を吐き、ギョロッと目玉を光らせる「お化け魚」とされています。4番の歌詞には、1979年の漫画家イベントの様子を描いたと思われる箇所があることに注目です。

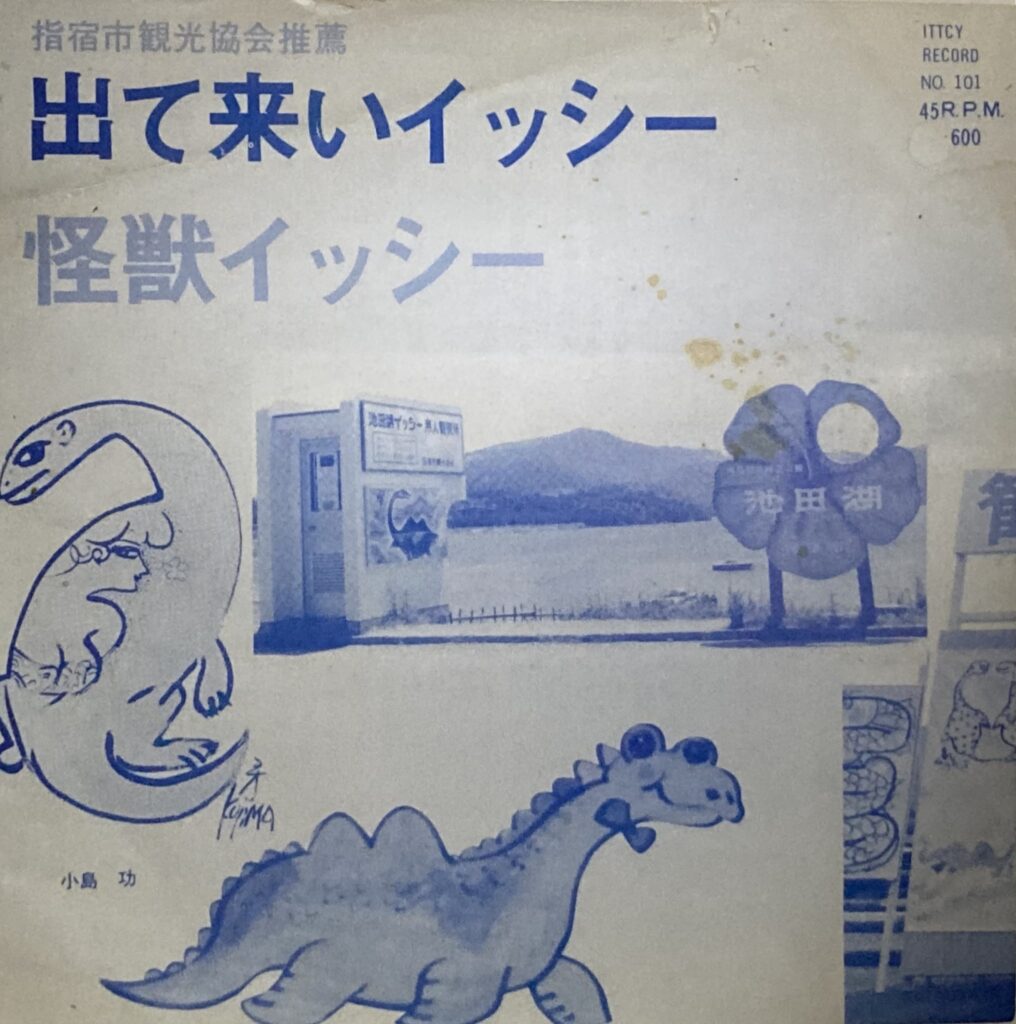

こちら「出て来いイッシー」も指宿観光協会推薦のご当地ソングです。タイトルからも、「イッシーにいて欲しい」という熱い想いが伝わってきます。

ジャケットには漫画家・小島功の描いたイッシーのイラストが見られますが、1979年のイベント時に描かれたものと思われます。作詞・作曲はこちらも下敷領節子。歌は田上小合唱隊。編曲・高岡満男。B面の楽曲「怪獣イッシー」では、背中の瘤の中にはイッシーの赤ちゃんが入っているのか、あるいはイッシーのおっぱいか、それとも爆発するのかと背中の瘤に想いを馳せており、とても楽しい歌になっています。

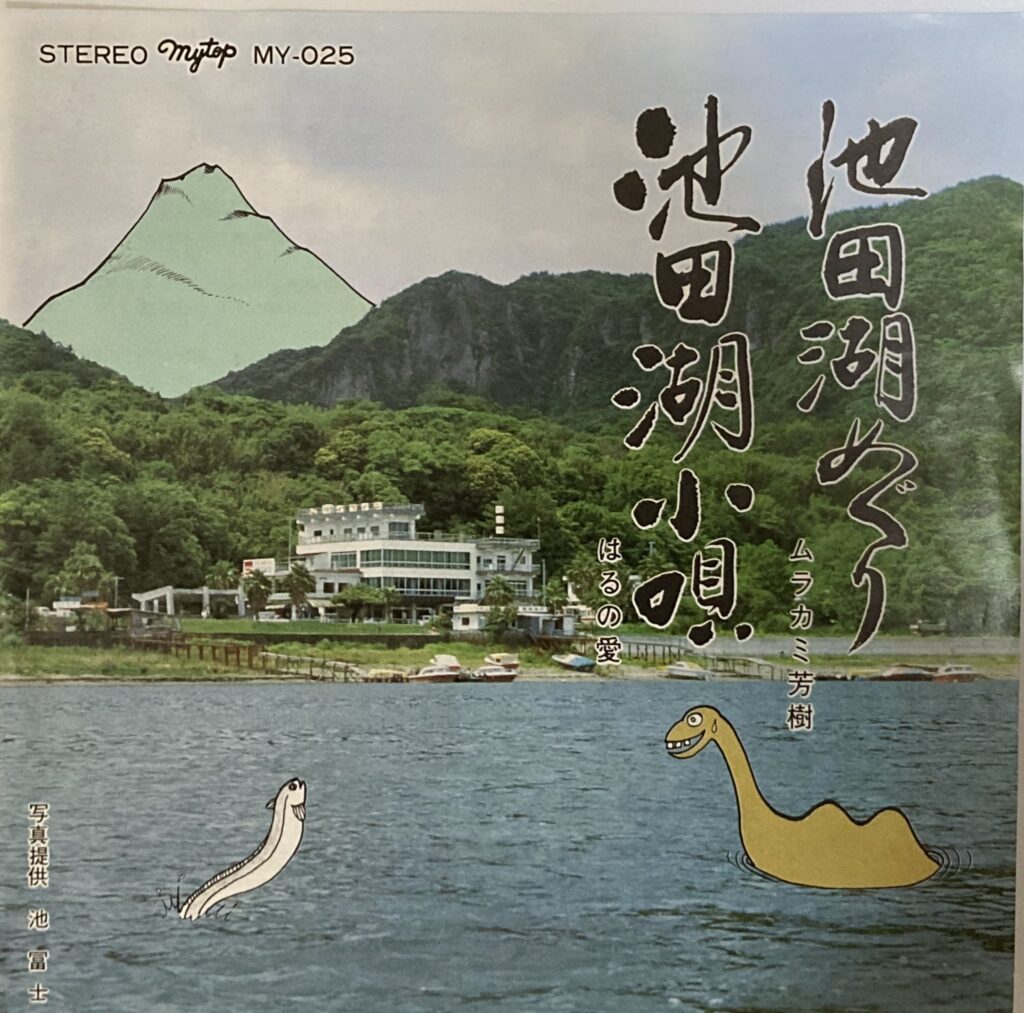

上記の2枚のレコードは、イッシー・UMA好きにも知られている名盤ですが、こちら「池田湖めぐり」はイッシーをテーマとしたものではなく、その棲息地とされる池田湖を舞台にした名曲です。ジャケット裏のテキストによりますと、池田湖は九州最大のカルデラ湖で、周囲19㎞、面積13883㎡、水深265メートル(現在確認できるデータとは数字が違っています)で世界4位、透明度は世界7位で、水が美しく、水温は常に温帯湖の夏の状態であるため、大うなぎ、ふななどが棲息している、とあります。

「池田湖めぐり」は池田湖周辺を巡る男女の恋の歌で、歌詞の中には一度もイッシーは出てきません。このレコードの発売元である池富士は、イッシーブーム以前からある老舗の食事処で、このジャケットの写真提供もされています。イッシーの出てこない池田湖ソングを、なぜこの流れで紹介したのかといいますと、ジャケットにイッシーが描かれているというのもありますが、「池田湖めぐり」の作詞・作曲も、先のイッシーソングを手掛けた下敷領節子なのです。歌と編曲はムラカミ芳樹。B面の「池田湖小唄」は、古くからこの地域で歌われているものを池富士の協力で録音したものになります。

先の「池田湖めぐり」のレコードのジャケットには、【イッシー】とともに、このようにかわいらしい生き物が描かれています。

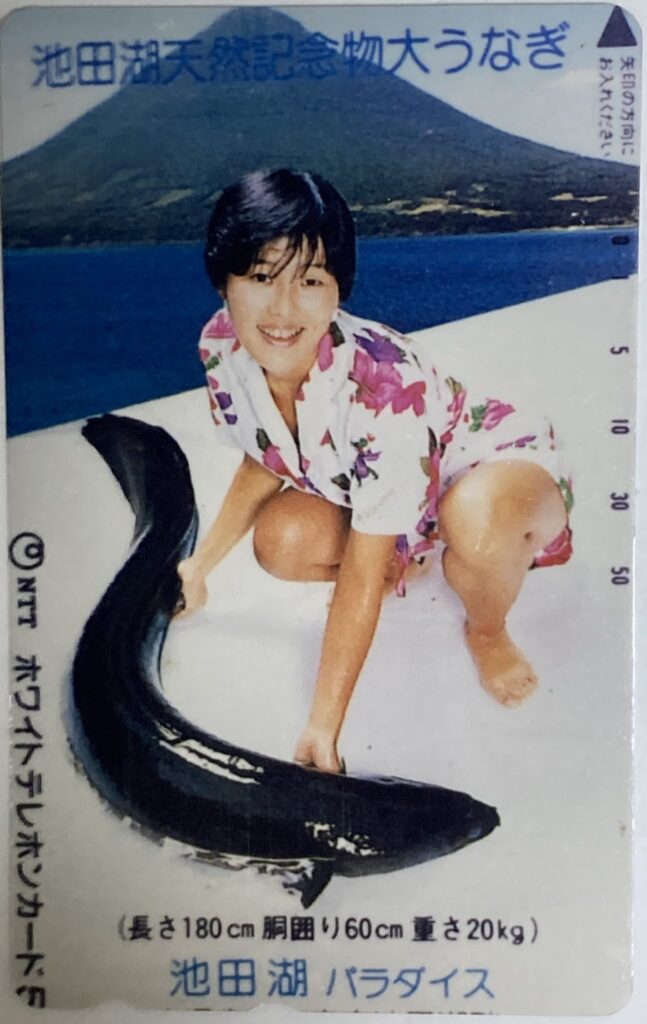

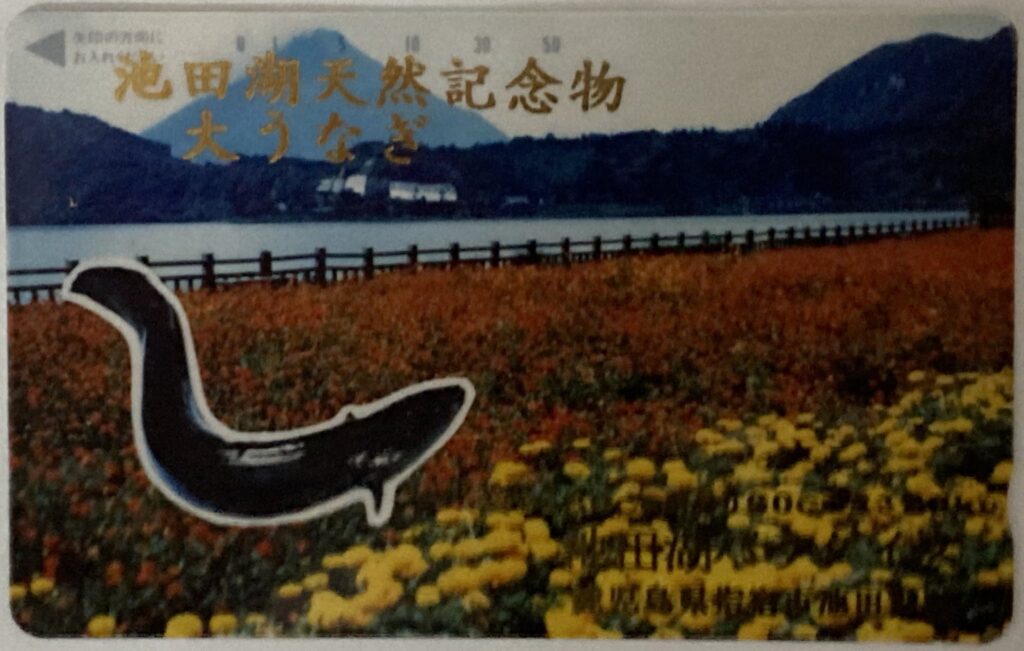

こちらは、鹿児島県指宿市の天然記念物に指定されている【大うなぎ】です。鹿児島県の公式ホームページによれば、これまで発見された最大のものは長さ180センチ、胴回り60センチ、重さ20キロ。かなりの大きさです。だからなのでしょう。池田湖の巨大生物【イッシー】の正体ではないかともいわれているのです。池田湖の怪獣のファンは多いですが、こちらは国が認めた文化財。テレホンカードにもなっています。

【大ウナギ】にまつわる伝説・俗信は大蛇ほど多くはありませんが、随筆や民俗資料などの文献で見つけることができます。湖面に見え隠れする、黒くぬめる異様に大きな生き物に驚異をおぼえた人々が、これを巨大な怪物と見間違えても不思議はありません。

「手づくり民芸提灯」では、【イッシー】と一緒に【大うなぎ】も描かれています。

鹿児島の幻の生き物は【イッシー】だけではありません。

奄美大島の方言で「生き物」は「イキムシ」というそうです。イキムシの俗信は大変多く、民俗資料を開けば猫、犬、鼠、鯨、ハブといった、島や海に棲息する様々なイキムシの不思議な言い伝えが記録されています。

南島研究会の発行する『南島研究』(南島研究会編)の22号と26号には、だれも見たことがないという「幻のイキムシ」についての記述があります。

ひとつが【アグリダ】という鳥。これが空高く群れて飛び去るのは台風が来る兆しとされていますが、どのような鳥なのかは誰も知りません。夕暮れ時、高い空をヒュイヒュイと群れをなして鳴く声だけが聞こえるもので、その姿は見えないので幻の鳥とされているのです。磯鴨か千鳥ではないかともいわれていますが、それも不明です。

もうひとつが【ユシキョ】【ユシキョ鳥】というイキムシ。これも幻の鳥とされており、集落によって【チッケマッケの鳥】【クムクム鳥】【アハゴドリ】など呼称が変わります。

夜行性の鳥で、雌雄の区別は鶏冠によって見分けられ、片羽根はいつも折れたように垂れ下がっています。赤色をしているとも灰色をしているともいわれていますが、その姿を見た人はほとんどいないと言われているので、正確なところはわかりません。これを見てしまった人は薄命だといわれています。

また、この鳥は木にとまるとき、逆さに下がるといわれています。逆さの状態のときに鳴くのを見た人も近いうちに死ぬといわれています。なんて物騒な鳥なんでしょうか。

【ユシキョ】は夜間、フクロウのように鳴きます。その鳴き声から一説ではコノハズクではないかといわれていますが、オオトラツグミではないかともいわれています。

最後に、全国的に有名な幻の生き物——河童です。鹿児島では【ガラッパ】と呼ばれています。一説では、海でなくなった人のマブリ(霊魂)がなるもので、人は生きている間に善行を積まないと海で死んで【ガラッパ】になると言われていたそうです。 その【ガラッパ】のレコードも出ておりました。

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

正体は巨大オオウナギか、未知の水棲生物か? 池田湖の怪獣「イッシー」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、巨大な怪生物が棲むという伝説のある鹿児島県の池田湖で、多くの目撃報告が相次いだ水棲UMA

記事を読む

大ウナギや本家ネッシーと共演する池田湖のアイドル「イッシー」の根強い人気/山下メロ・平成UMAみやげ

日本全国の湖を賑わせたネッシー型UMAのひとつ、「イッシー」の姿を平成みやげから読む! 「ファンシー絵みやげ」研究家の山下メロが、平成を彩った”UMAみやげ”の世界をご案内。

記事を読む

生きては出られない「最凶の建物」を作る! 奄美に伝わる 「七つのカフカ」という方法/妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 連載第64回は、新年のめでたさからかけ離れた、だれでも作ることがで

記事を読む

「あの祠を壊したのか……!」 祠クラッシャーたちの顛末/妖怪補遺々々

禁忌破りのひとつとして話題になった「祠壊し」。古来、様々な理由で実際に祠を壊した人たちには、どのような展開が待ち受けていたのか? 「やっぱり」と納得のものから驚愕の顛末まで、補遺々々しました。

記事を読む

おすすめ記事