カバラの奥義により命を吹き込まれた「人造人間ゴーレム」/ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。今回は、迫害されていたユダヤ人たちを守るために、土の塊から生みだされたゴーレムの伝説を取りあげる。

記事を読む

ダン・ブラウン新作『シークレット・オブ・シークレッツ』はゴーレム伝説で幕を開ける。 チェコの魔都プラハの博物館に潜むゴーレムや怪物たちとの伝説的遭遇をレポートしよう。

2025年11月6日、人気作家ダン・ブラウンの最新作『シークレット・オブ・シークレッツ』(日本版)が発売される。本作は、あの世界的ベストセラー小説『ダ・ヴィンチ・コード』で有名な「ラングドン・シリーズ」の第6弾。

同シリーズは主人公のロバート・ラングドン教授が殺人事件に巻き込まれ、実在する歴史的な芸術作品や建築物などにまつわる謎を解きながら、西洋の美しい都市を駆け巡っていく――という長編ミステリーで、聖地巡礼の要素が豊富な点も魅力のひとつだ。筆者もミーハーなことに、過去作の舞台となったパリのルーヴル美術館やローマの教会などに、わざわざ本を持って巡礼した思い出がある。

8年ぶりとなる新作の舞台は、東欧のチェコ共和国の首都プラハ。上下巻の書影を飾るのも、プラハの象徴たるカレル橋の景色だ。

「百塔の街」「黄金の街」、そして「魔法の都」など、様々な異名を持つ世界遺産のこの街は、確かに歴史ミステリー作品の舞台として相応しいだろう。なぜなら、第2次世界大戦の戦火を比較的免れたことから、中世の面影を色濃く留め、不思議な伝説が数多く残されているからである。

魔法の都プラハに伝わる伝説の中でも代表的で知名度が高いのが、なんといっても「ゴーレム」だ。

そもそも「ゴーレム」とは、ヘブライ語で「胎児」「形のないもの」の意味を持つ、ユダヤ教に伝わる“自動泥人形”である。すなわち、主人の命令のみ忠実に従うロボット的存在だ。この「ロボット」という言葉自体がチェコ語の「強制労働(robota)」を語源とするだけあり、プラハのゴーレム伝説からはロボットアニメを連想してしまう。

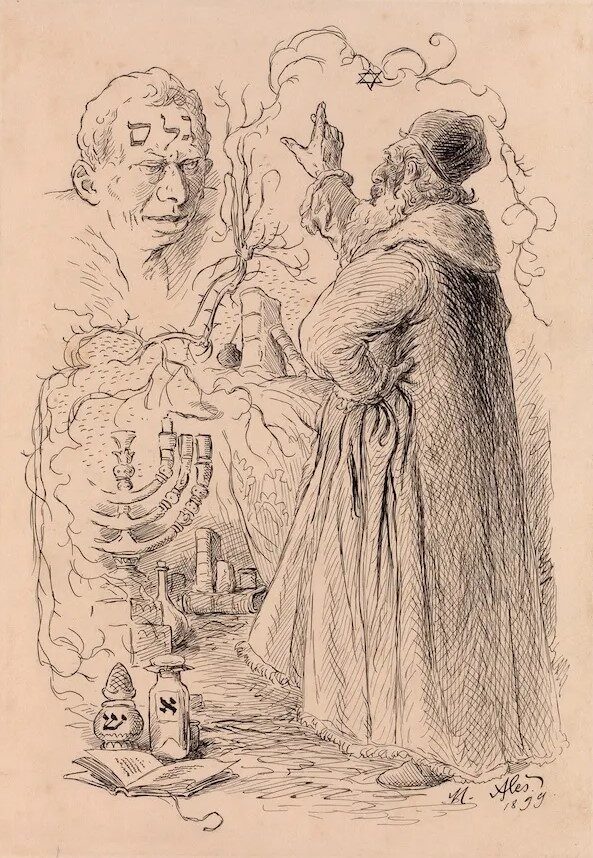

当地プラハの伝説では1580年、キリスト教徒による迫害からゲットー(ユダヤ人居住区)を守るため、ユダヤ教の聖職者ラビ・レーヴが神秘主義思想カバラの秘儀により、ヴルタヴァ(モルダウ)川の土で作った泥人形に命を吹き込んだ。かくして生まれたゴーレムは、守護神の如くよく働いたが、やがて運用上のミスで街を暴走してしまう。やむなくレーヴはゴーレムを土塊に戻し、旧新シナゴーグの屋根裏部屋に封印した。

プラハの旧新シナゴーグはヨーロッパ最古である13世紀のユダヤ教会で、ゲットー跡のユダヤ人街ヨゼフォフに現存し、今もゴーレムが眠っているーーとされる。ただし、その屋根裏は普段立ち入り禁止で、過去の調査でも何も発見されなかったという。

だが、悲しまないでほしい。

実は、泥人形のレプリカが拝める変わった施設が存在するのだ。その名も「プラハ幽霊伝説博物館」という。

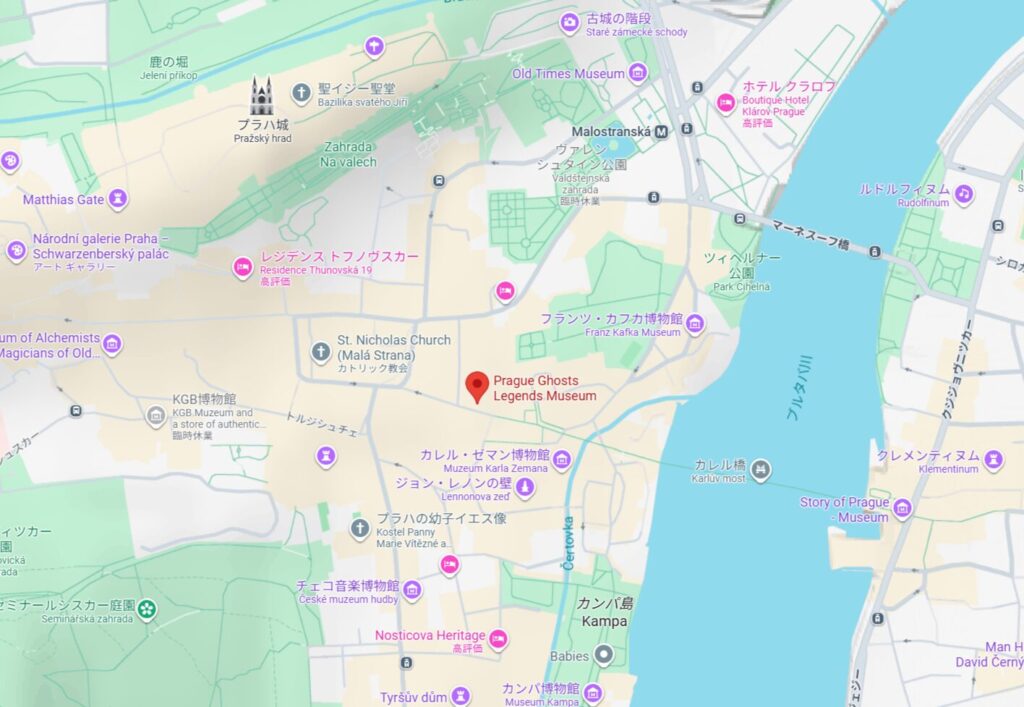

「プラハ幽霊伝説博物館」が構えるのは、プラハ城の麓に広がる城下町マラー・ストラナ地区。カレル橋の目の前に位置し、モステッカー通り沿いの古い建物で営業している。華やかな宝飾店に両側を挟まれる形で、その怪しい雰囲気の入口がひっそりとあった。

表にホラー感が漂う看板は一応出ているが、何があるのかいまいち分からず、なかなか気軽には入りづらい。それでも、雨宿りを兼ねて進入すると、何やら通路に人影が立っている。

「客待ちの館長かな?」と思いきや、黒いフード付きローブを纏う異形の等身大像だった。

いかにも闇属性といった感じの不気味な見た目だが、この土地に宿るゲニウス・ロキ(地霊)を意味するようだ。魔除け代わりなのだろうか、試しに覗こうと軽い気持ちで入ってきた者達すら、早速ここで引き返えさせかねない威圧感である。

受付で入場料を支払い、不安と期待を胸に展示室へ足を踏み入れると、上下2層からなる異空間が広がっていた。

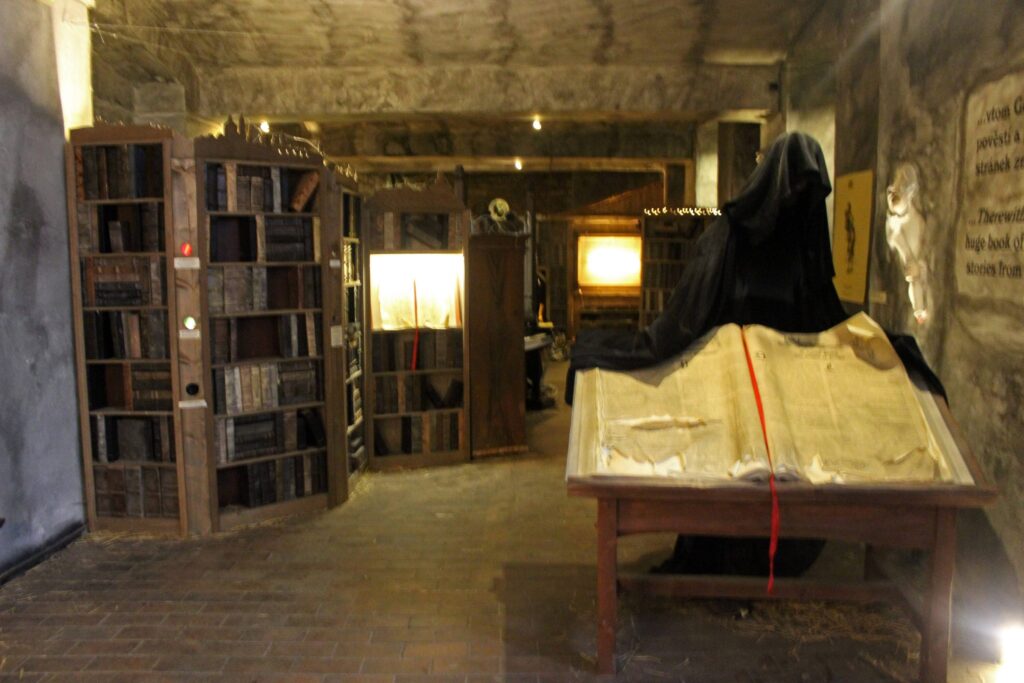

まず地上階は、魔導書らしき本の棚に囲まれた「秘密の図書室」だ。ゴシック調の部屋には、絶えず囁き声や笑い声のような薄気味悪いBGMが流れ、プラハの伝説や神話に関する文献・資料が数多く収蔵されている。人間の閲覧者はいなかったが、本棚の近くでは、先程の黒装束と同様の精霊が巨大な本を広げていた。

その大きさたるや、まるで「ギガス写本」のようでもある。

「ギガス写本」とは、長さ1メートル近くに及ぶ、現存する中世最大の写本。

600ページ余りに渡りラテン語で聖書などが綴られ、悪魔の絵があることや謎めいた由来から「悪魔の聖書」の異名を持つ。写本の伝説によれば、13世紀にボヘミア(現チェコ)の修道士ヘルマンが、自身の魂と引き換えに悪魔の力を借り、一晩で書き上げたものとされる。その理由は、戒律を破って監禁されたヘルマンが、「人類の知識を網羅した本を一晩で作るので、命だけはどうか助けてほしい」と、修道院に願い出たからだという。この時、彼が宣告されていたのは、「壁の中に塗り込められる」という恐ろしい刑罰だったのだとか。

それと同様の残酷描写なのか、順路の途中には、壁から浮き出る幽霊のオブジェも複数設置されている。また他にも、錬金術の実験装置やデスマスク、拷問の様子の模型などが並び、一等地ながら大衆向けの施設でないことを見せつけられる。

しかし、この怪奇の館が本領を発揮するのは、やはり暗黒の地下階であろう。

奇妙な品々をかえ潜り、奥の螺旋階段を降りると、中世の真夜中の街路を再現した「地下の幽霊横丁」に辿り着く。

この暗いダンジョンには、プラハで有名な25体のモンスターが潜んでおり、お化け屋敷風の体験型展示となっている。プラハ城のゴブリン、カレル橋の赤ちゃん、ウンゲルトのトルコ人、ファウストと悪魔、首無しテンプル騎士団……。

機械仕掛けの脅かしなどは無く、彼らはその場に静かに居続けるだけだ。窓から顔を覗かせたり、半開きの扉の後ろに立ったり、天井近くを漂ったりしている。

幽霊の多くは隠れているが、割と手前から姿や気配が伺え、そのチラ見え状態が返って恐怖を感じさせる。あたかも、彼らにジッと監視されているような気がしてくるからだ。

こうした中、ゴーレムもダンジョンの一室で、海水浴のビーチの如く砂に埋もれて寝ている。

この部屋に関しては、12世紀の古い地下室が利用されているらしい。さすが有名モンスターだけあって、他とは待遇が少し違う。リアルな雰囲気もあり、今にも巨体が宝を守るべく動き出しそうな印象だ。

ゴーレムの取り扱いは、一般には呪文を唱えた後、泥人形の額に「emeth(真理)」という文字を刻むと起動し、一文字消して「meth(死んだ)」にすると土塊に戻るとされる。だがプラハの伝説では、口の中に護符を抜き挿しすることで動きを制御したという。

16世紀当時、プラハは神聖ローマ帝国の首都で、街全体が伝説や迷信に満ちていた。

皇帝ルドルフ2世がオカルトに傾倒し、各地から錬金術師や魔術師などを多数招いた影響である。ルドルフ2世はラビ・レーヴにも会ったとされ、カバラを後押しするようにユダヤ人保護を発令したため、後にプラハのゲットーは、ヨーロッパ最大級にまで発展することとなった。

そんな歴史を持つ魔都だからこそ、使命を終えて眠るゴーレムの気配を、今も確かに感じることができるのだ。

ただ、博物館の象徴的存在は、どうやらゴーレムではなく「ヤンスキー・ヴルシェクの骸骨」という幽霊のようである。

ダンジョンのメインストリートで、壁に突っ込んだリヤカーみたいなものの上に座る骸骨だ。

伝説によれば、金曜日の夜に近所のヤンスキー・ヴルシェク通りに現れ、鎖をジャラジャラと鳴らしながら、炎を噴き出す馬車に乗って走り回るという。幽霊の時点で既に怖いのに、週末に暴走行為までするとは厄介な奴である。

このような数多のモンスターとエンカウントし、辿り着いたダンジョンの終盤は、地上へ続く階段となっていた。頭上には、見送りとばかりに3体の首無し幽霊が宙を舞う。17世紀に反乱罪で処刑され、カレル橋で晒し首にされた貴族を表すようだが、正直洗濯物に見えないこともない。

それよりも、階段を上り切ったところでギョッとさせられた。

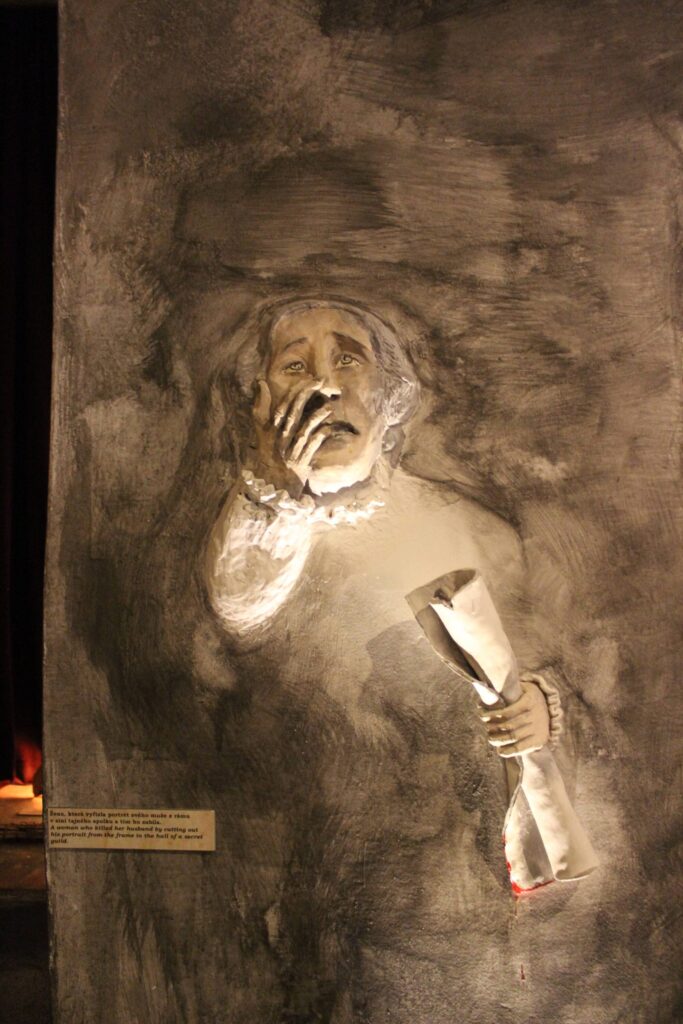

ふと振り向くと、乱れ髪の女性が物凄い形相で、こちらを睨みつけてきたからだ。

彼女は、“プラハで最も危険な幽霊”といわれる「絞殺するユダヤ人女性」。18世紀に、若い修道士との恋路を邪魔された恨みから、修道院長を容赦なく絞殺したとされ、自らの死後も聖ニコラス修道院付近に出没するようになったという。日本の井戸から出て来る幽霊にも似ており、ラスボスに相応しい恐ろしさである。

こうして、ようやく中世から21世紀へ帰還した――かと思いきや、何故か出口の扉が開かない。あろうことか、リアル脱出ゲームの如く、鍵がかかっているではないか。まさか最後の最後で、これ程の恐怖を味わうとは思わなかった。

開館時間の直後に訪れたため、まだ出口が施錠されたままだったのかもしれない。仕方なく筆者は、早歩きで元来た通路を引き返し、逃げるように博物館を後にしたのであった。

「プラハ幽霊伝説博物館」は、2008年にフィリップ・ヤン・ズヴォルスキー氏らによって設立された。

作家や劇場主など、多彩な肩書を持つ同氏が、長年の夢を実現させたのだ。

というのも、彼は小学生の頃、チェコ南部の世界遺産の街チェスキー・クルムロフで幽霊ツアーに参加した経験があり、ずっと同じようなことをしたいと思っていたそうだ。

そんなある時、ズヴォルスキー氏の妻の出身地であるプラハ郊外の街チェラーコヴィツェで、“吸血鬼の墓”が発見された。ヨーロッパではしばしば、数百年前に吸血鬼の疑いをかけられた人物の遺骨が、奇妙な埋葬状態で発掘される。死者の復活を恐れた当時の人々によって、遺体の胸に杭を打つなどの儀式的な措置が施されたのだ。

このような墓の発見をきっかけに、夫婦は当初、チェラーコヴィツェで吸血鬼博物館を作ろうと考えた。しかし、郊外では集客が難しいと判断し、博物館の構想をプラハに移すことにした。ズヴォルスキー氏が、マラー・ストラナで育ったことも理由であった。

それなら博物館のテーマも吸血鬼でなく、プラハに多数残る幽霊などの伝説にしようと、夫婦は一念発起。時間をかけて物件を探し回った末、理想的な場所として現在の建物を見つけ、友人の協力を得て博物館をオープンさせたというわけだ。

さらにズヴォルスキー氏は、展示物だけでは飽き足らない客向けに、夜のプラハ旧市街などを巡る幽霊ツアーも開始。少年時代に憧れた通り、自ら幽霊に扮してガイドを務め、人々に伝説を語るようになったのである。

2016年の訪問時は、館内に幽霊しか姿が見当たらず、老婆心ながら客足を心配したが、幸い博物館は今も健在のようだ。もしプラハへ訪れることがあったなら、是非カレル橋の散策と一緒に、少し勇気を出して同館に立ち寄ってみてほしい。

何故なら、この街の“秘密”が隠されているのだから――。

(月刊ムー2019年2月号より大幅加筆修正)

影市マオ

B級冒険オカルトサイト「超魔界帝国の逆襲」管理人。別名・大魔王。超常現象や心霊・珍スポット、奇祭などを現場リサーチしている。

関連記事

カバラの奥義により命を吹き込まれた「人造人間ゴーレム」/ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。今回は、迫害されていたユダヤ人たちを守るために、土の塊から生みだされたゴーレムの伝説を取りあげる。

記事を読む

全宇宙を知る世界樹からカバラの根本図象へ…「生命の樹」の基礎知識/松田アフラ

古代には創成から終焉までを知る象徴として、近代では神の内的世界を顕す逆さ吊りの大樹として描かれた「生命の樹」の基礎知識。

記事を読む

メキシコの死の聖母サンタ・ムエルテ信仰で体験した元日の祭祀/影市マオ

メキシコの首都メキシコシティ近郊に、髑髏の巨像が聳え立つ。 この巨像は、一般家庭から裏社会の住人まで、広く信仰される〝死の聖母〟サンタ・ムエルテの姿だ。 新しい年を迎える祝祭の日に、巨像の足元へ向かっ

記事を読む

ミシガン湖底で1万年前のストーンヘンジを発見! 「魔の三角地帯」とつながりも!?/仲田しんじ

アメリカ五大湖の1つ、ミシガン湖の湖底に1万年前の“ストーンヘンジ”が発見された――。しかも、その巨石には絶滅した毛むくじゃらの巨像“マストドン”の姿が刻まれていたのだ。これは何を意味しているのか?

記事を読む

おすすめ記事