『わたしは幽霊を見た』のトラウマが甦る!「大高博士の亡霊画」の原画が公開/吉田悠軌

昭和の子供たちに絶大なトラウマを与えた、あまりに異形な一枚の「亡霊画」。その現物が青森県のギャラリーで保管、公開されていた!

記事を読む

「これは勉強だから」ーーという建前で、昭和キッズたちはオカルト本に耽溺した。出版社(ちゃんとした児童書のレーベル)から大量に送り出された「オカルト系学習読みもの」は、気づけば姿を消している……?

2017年に『昭和こども図書館』という本を書いた。僕が主に小学生時代に読んだ記憶に残る児童書について、絵本から文学、オカルト本まで、見境なしに紹介していく極私的ブックガイドだ。オカルトブーム全盛期である70年代の読書体験に基づいているため、また当時の僕自身の嗜好のせいもあって、やたらとオカルト児童書の含有率が高い偏りまくったラインナップになってしまった。

この本を書くためのリサーチをはじめたころ、途方にくれてしまったことがある。10歳前後の僕が大量に読んだはずの本、仮に「オカルト系学習読みもの」と総称しておくが、そうした類の本がまったく特定できなかったのだ。記憶を頼りに児童書専門古書店の目録や国会図書館のデータにあたってみても、該当する本がほとんど一冊も見つからなかった。

エグい図版が満載のモロな王道オカルト系児童書については、大量のマニアが存在し、古書市場ではプレミア価格で取り引きされ、復刊企画も盛んだし、詳細な資料もある。しかし一方で、当時は「モロじゃない」系のオカルト児童書も大量に刊行されていたのだ。

このあたりの微妙なジャンル感については、70年代に子ども時代を過ごした人でなければちょっとピンとこない思う。前代未聞のオカルトブームが吹き荒れた70年代は、当然のことながら子ども文化も多大な影響を受け、児童書市場にも大量のオカルト関連本があふれかえった。それらの有象無象のオカルト児童書にも、かなり明確な区分けというか、「階層」があったのだ。

当時の代表的な児童書シリーズを例にしてごく大雑把に説明すると、まずもっとも下位に位置していたのが(話をわかりやすくするためにあえて下位→上位という「差別的」な順列で説明するが)、いわゆる豆本と呼ばれる類のシリーズだったと思う。

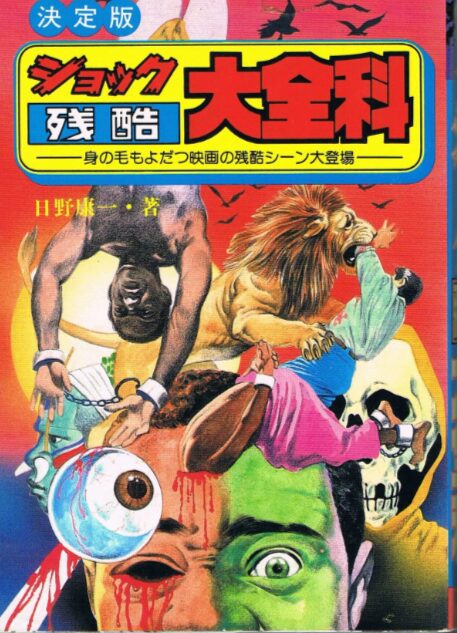

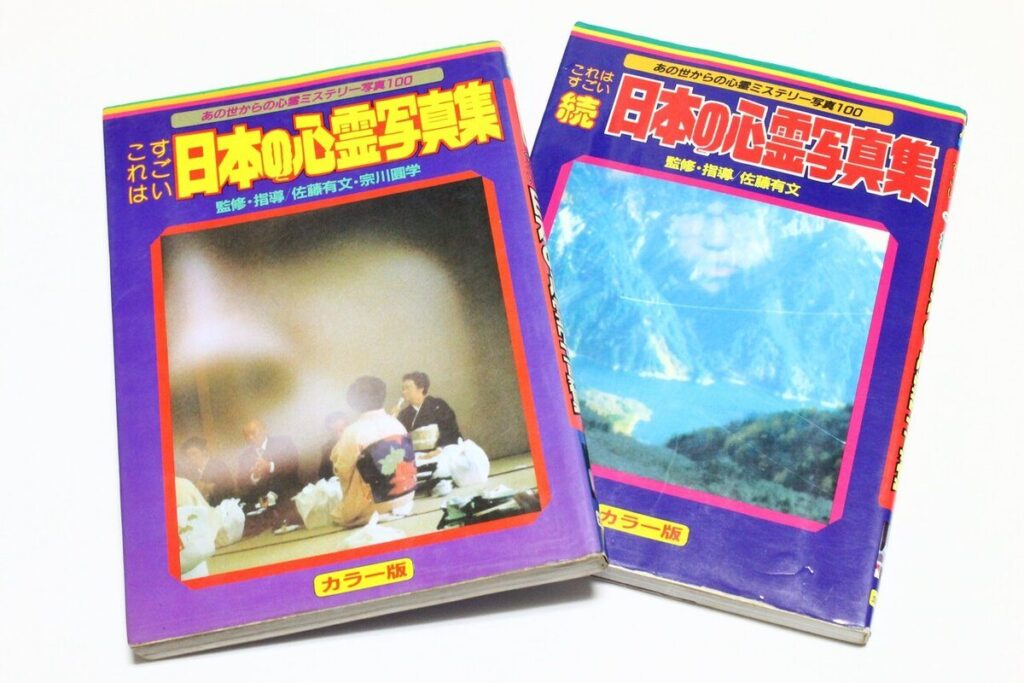

当時はK.K.ベストセラーズの「ワニの豆本」、小学館の「コロタン文庫」、秋田書店の「大全科」など、各社がポケットサイズの小型本のシリーズを刊行していた。どのシリーズもホビー入門、芸能ネタ、クイズなどを網羅する内容だったが、怪談集や心霊写真集、妖怪図鑑、UFOネタなどのオカルト本も多かった。編集はかなり雑で記事も二番煎じ的なものが大半だったが、その「駄菓子屋的」とでもいうような怪しさが魅力だ。親や先生にとってはマンガの延長、まったく「本」としては見なされていなかった商品である。

その上に位置していたのが立風書房の「ジャガーバックス」だろう。装丁、挿絵、内容のエグさ・グロさで、現在でもいくつかの代表的なトラウマ巻が復刻されたりもする人気のシリーズである。このレベルまでは今でいうところの「サブカル本」であり、子どもが本を持ち寄るシステムだった学級文庫には蔵書されるものの、基本的には学校図書館には納品されない。

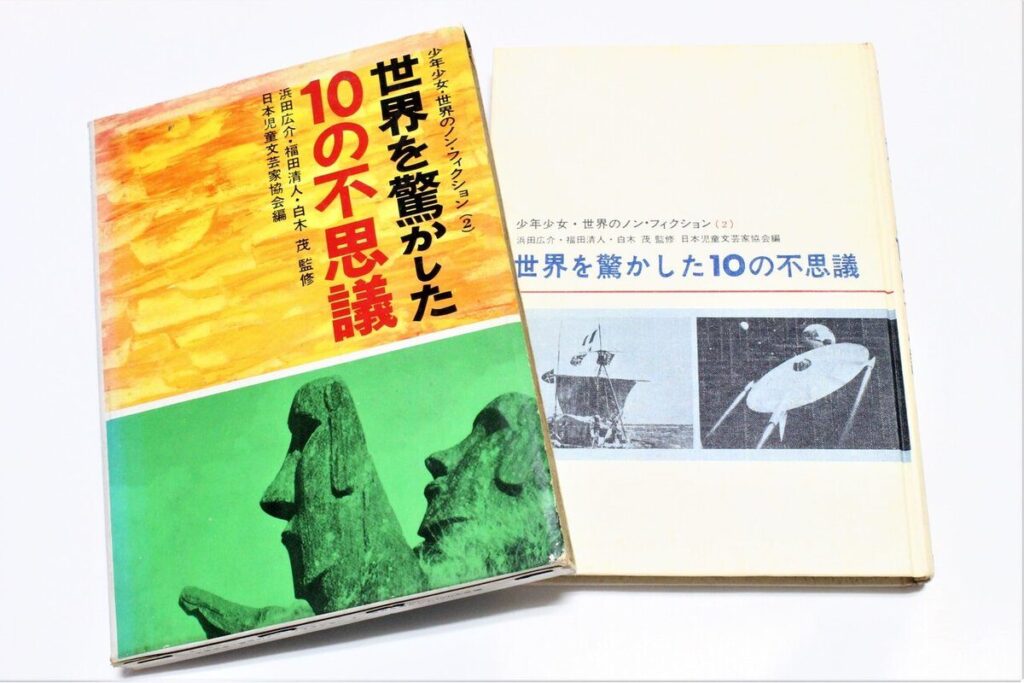

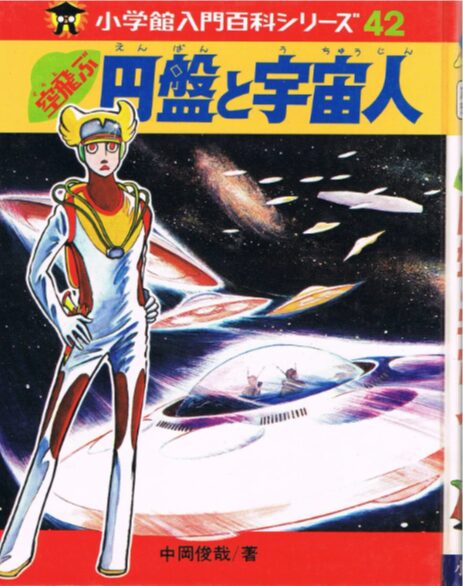

次に来るのが、ある程度は「教育書」であることを装った(?)シリーズだ。学研「ジュニアチャンピオンコース」や小学館「入門百科」など、本格的(?)なオカルト本を含む子ども向け実用書である。昭和のオカルト児童書のメインストリームとなった「階層」で、これらのシリーズからは数々のベストセラーも生まれており、このレベルになると学校図書館にもキッチリと蔵書されていた。

学研や小学館のホビー入門は教師や親からも一応は「児童書」として認められているものの、しかしこれらの本で「読書感想文」を書くような子はまずいなかった。図版満載の実用書なので、少なくとも大人たちはそれを読むことを「読書」とは見なしていなかったと思う。

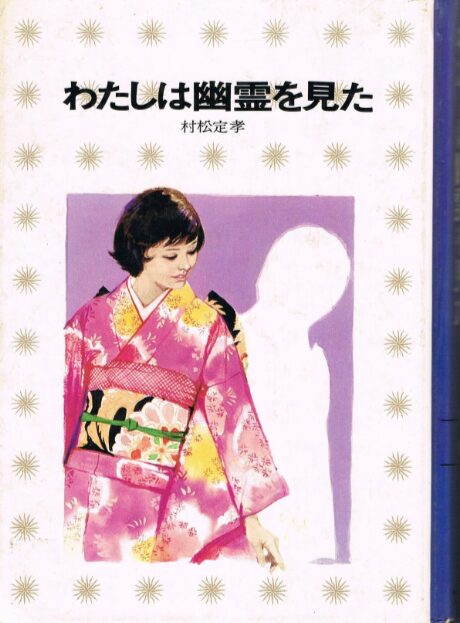

しかし、その上に位置する「少年少女講談社文庫(ふくろうの本)」になると、夏休みの宿題の読書感想文のネタにも充分に使えた。このシリーズは世界の名作文学(『赤毛のアン』や『宝島』『十五少年漂流記』など)から偉人の伝記、科学・歴史関連ノンフィクション、そして怪談集などのオカルト本までを幅広く網羅したズルい(?)ラインナップだったのだ。トラウマ本として若い世代にも知名度が高い『わたしは幽霊を見た』(村松定孝・著)などもこのシリーズから出ているが、全体の印象や各巻のエグ味控えめの装丁のイメージからか、大人たちは「ちゃんとした本」として認めていたのである。

前置きが長くなったが、僕が探している「オカルト系学習読みもの」は、さらにその上に君臨していた児童書なのである。

当時は偕成社、ポプラ社、金の星社など、いわゆるサブカル本とは縁遠いマジメな(?)児童書専門の版元までが、オカルトブームに引っぱられてなのか、非常におとなしめで品行方正(?)な感じのオカルト本を続々と出していた。上品な造本・装丁で挿絵や写真も少なめ、あくまでも教育に役立つ「学習読みもの」という体裁で、その多くが「世界のふしぎな話」「世界のふしぎなできごと」といったタイトルだった。特に「世界のふしぎな話」と「日本のふしぎな話」を二巻のシリーズとして刊行するという形態がパターン化していたと思う。扱うテーマも心霊やUFO、UMAなどのモロなオカルトネタは少なく、あくまでも歴史や科学の学習につながるネタをセレクトしていた。

そうした本に必ずと言っていいくらい頻繁に掲載されていた定番ネタを思いつくままに羅列してみると……

「生きている化石シーラカンス」

最近はほとんど語られないが、70年代は鉄板ネタだった。「絶滅したと思われていた古代魚が近年になって発見されたのだからプレシオザウルスの生き残り(つまりネッシー)がどこかに存在していてもおかしくない…」という論調のコラムが様々な児童書に掲載されていた。

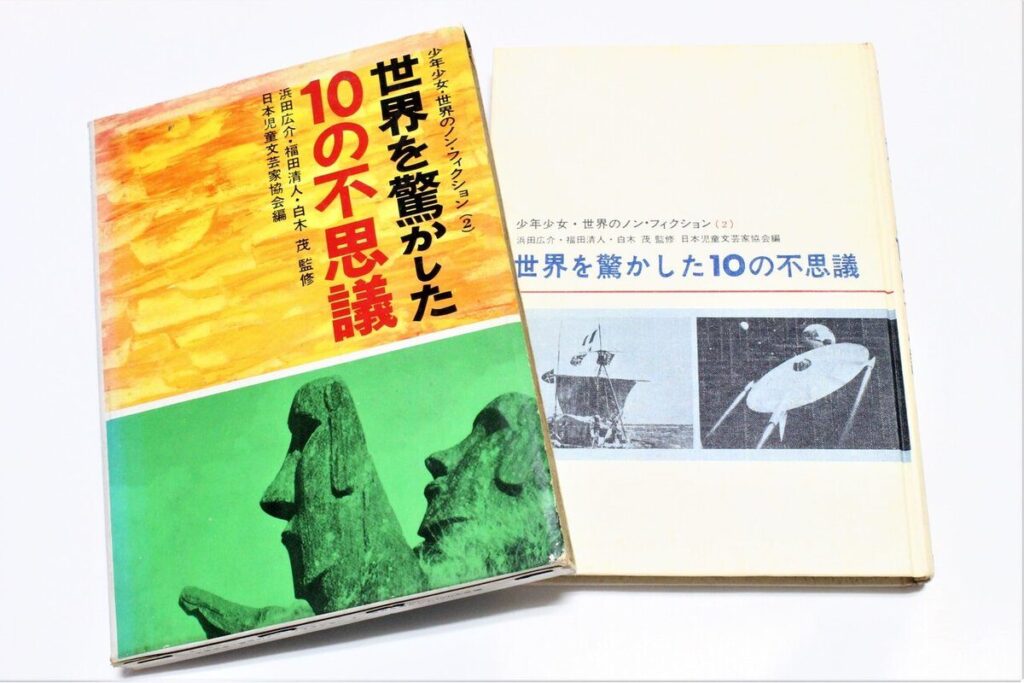

「ピラミッドやモアイの謎」

建築の工程や用途の謎を推論しつつ、「一説には宇宙人が……」という形でデニケン方面に持っていくのが定番のパターンだった。

「空から降るカエルの雨(ファフロツーズ現象)」

旧約聖書の「出エジプト記」の不吉な奇跡と結び付けて語り、最期に気象現象で仕組みを解説。同様のパターンで「血のように赤い雨が降る」というネタもあった。

「幽霊船マリー・セレスト号の怪」

幽霊船の話題は70年代まではまだまだ健在で、それだけを一冊にまとめた海洋怪奇譚集なども多かった。昭和元年に起こった「良栄丸遭難事故」(乗組員が全員怪死した謎の遭難事故)を怪談風にアレンジして紹介するパターンも定番だった。

「ブロッケン山の怪物(ブロッケン現象)」

ドイツ、ハルツ山地のブロッケン山の頂上から巨大なバケモノが見える、というお話。気象現象の「お勉強」のネタとして提供されていた。

「セントエルモの火」

船や飛行機が突然青白く発行する現象。これも「電気と気象」の関係から解説されていた。

「狼に育てられた少女」

狼の群れに育てられた孤児といわれた「アマラとカマラ」の二人の少女の逸話は、なぜか教育者たちに好まれたネタで(「教訓話」として教育論に用いられることが多かったらしい)、当時は教科書にまで掲載された。現在、この話はデマとされているが、70年代はあくまでも「実話」として語り継がれていた。

「ビクトリア女王を救った蛾」

これも当時はあちこちの本で見かけた歴史的事件。女王を乗せた列車の前に、とつぜんシルクハットをかぶったマント姿の男の影が立ちはだかる。汽車は急停車したが、実はその前方にあった鉄橋が川の水に押し流されていた。停車していなかったら汽車は女王もろとも川へ落ちていたわけだ。危険を知らせてくれた男の姿はどこにもなかった。調べてみると、人の影のように見えたのはヘッドライトにとまっていた蛾だった……というお話。

その他、スペインの少女がある日急にヒンズー語を話し出したという「前世・輪廻転生」関連のネタや、人体自然発火、一夜にして無人になった村……などの逸話も多かったと思う。これらのトピックは、こうした本を通じて当時の小学生の間で「聞き飽きた」と言われるくらいの定番ネタになったはずだ。

今から思えば、これらの本は奇譚収集の第一人者であるチャールズ・フォートや、当時の角川書店が盛んに翻訳を出していたフランク・エドワーズの著作などを元ネタにしていたのではないかと思う。

「オカルト系学習読みもの」は総じて地味でインパクト弱め、記憶に残りにくいのでレトロ本としても人気薄。ほとんど古書市場に流通せず、まとまった資料もない。「オカルト系学習読みもの」というジャンル自体が、今では「なかったこと」にされているかのようである。

我が家は「本はお小遣いとは別枠で買ってあげる」という方針だったが、オカルト本は論外。「そんな本はお小遣いで買いなさい!」と言われてしまう。が、上品な「オカルト系学習読みもの」はギリギリ許容範囲で、当時の僕はこの種の本を夢中で読み漁った。僕のボンクラなオカルト好奇心は、モロなオカルト本よりも、むしろ幻のように消えた「オカルト系学習読みもの」によって育てられたのかも知れない。

(2021年11月26日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

『わたしは幽霊を見た』のトラウマが甦る!「大高博士の亡霊画」の原画が公開/吉田悠軌

昭和の子供たちに絶大なトラウマを与えた、あまりに異形な一枚の「亡霊画」。その現物が青森県のギャラリーで保管、公開されていた!

記事を読む

あの「イルカがせめてきたぞっ」で知られる伝説の本! 小学館『なぜなに学習図鑑』は「異界」への入り口だ!/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和のオカルトブーム時代、世の中には子どもをオカルトの世界に誘うさまざまなゲートが用意されていた。思わぬところに開いた入り口から、子どもたちは異界の魅力を知ったのだ。

記事を読む

70年代っ子たちの「超能力体験」とその修行/昭和こどもオカルト回顧録

昭和キッズたちが「超能力」にハマったきっかけといえばあのユリ・ゲラー……かと思いきや、さにあらず。念力、エスパー、超能力者といったものへの憧れは、マンガやアニメを通してもっと前から培われていたのだ。

記事を読む

仏教と神道の根幹に関わる概念を創りだした歌人の謎に迫る「神を創った男 大江匡房」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事