見上げるほどに大きくなる怪異は調べるほどに変わってしまう? 「次第高」「しだい坂」の謎

日本各地に残されている、次第に大きさが変容していく怪異の伝承。そんなひとつ、島根県の「しだい坂」は何ゆえ〝坂〟なのか!? ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から

記事を読む

今も子どもの心をトリコにする「怪獣」と「妖怪」。似ているようで全くちがう両雄、昭和のむかしから共存共栄してきたかと思いきや、じつは忘れられた覇権争いの歴史があったのだ!

以前、仕事で1960年代から70年代にかけての玩具業界の業界新聞をリサーチしたことがあった。記事を見ていくと、1969年に業界が「大激震」に見舞われていたことがわかる。

1966年、『ウルトラQ』や『ウルトラマン』の放映開始によって爆発的な「怪獣ブーム」が勃発。玩具業界は「怪獣モノならなんでも売れる!」という「怪獣バブル」の状態で、多くの中小メーカーがソフビ人形などの「怪獣モノ」に参入した。ところが69年に入ると、このブームは突如鎮静化してしまったという。「大量在庫を抱えたメーカーが悲鳴!」と、業界紙の大ニュースになったのだ。

子ども文化を席巻し、玩具業界を活気づかせた「怪獣ブーム」を終わらせたのは「妖怪」だった。1965年から『少年マガジン』で連載がスタートした水木しげるの『墓場の鬼太郎』は子どもたちに圧倒的人気を博し、さらに68年にテレビアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の放映がはじまると、「妖怪」が完全に「怪獣」を押しのけてしまったのだ。

1968年に『ウルトラセブン』の放映が終了したことも大きかっただろう。そもそも『ウルトラセブン』は、放映当初から子どもたちのウケは悪かった。今でこそ円谷「ウルトラシリーズ」のなかでも本格SF志向の名作として高い評価を受けているが、当時は「あまりに大人向けの内容にしてしまったために視聴者離れを招いた」とされる番組だった。勧善懲悪から外れたダークかつハードな展開に、前番組『ウルトラマン』に夢中になった子どもたちがついていけなかったのだ。すでに放映中から怪獣ブームの衰退が起こっていたわけだ。

『ウルトラセブン』放映終了によって、66年から続く「円谷怪獣モノ」は一時中断。『セブン』の後で円谷が手掛けるのは、こちらも人気番組にはならなかったが現在では「トラウマドラマ」として評価の高い『怪奇大作戦』である。子ども文化の志向が、来るべき「70年代オカルトブーム」の方向へどんどん吸い寄せられていたのだろう。

そこから、『ゲゲゲの鬼太郎』放映開始の1968年、大映の妖怪映画三部作『妖怪百物語』(1968年)『妖怪大戦争』(1968年)『東海道お化け道中』(1969年)が公開される。特に2作目の『妖怪大戦争』は大ヒットし、児童雑誌で特集が組まれたり、コミカライズ作品が掲載されたり、雑誌の付録に『妖怪図鑑』がついたり、さらには妖怪のソフビ人形やプラモデルなどのグッズが展開されるなどして、ついに全国的な一大「妖怪ブーム」が巻き起こったのだ。

とはいえ、70年代に入ると「怪獣」は第2次ブームを迎え(『帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマンA』が再ブームに貢献する)、「怪獣」と「妖怪」は二大人気アイテムとして共存することになる。僕ら世代が幼少期を過ごしたのはこのころだ。僕らはもの心ついたころから怪獣ソフビを集め、お盆の時期にテレビ放映される『妖怪大戦争』(1968年)を眺めながら日東の妖怪プラモをつくっていた。大人たちの世界で「怪獣」vs「妖怪」の熾烈な覇権争いがあったとは、当時はまったく知らなかった。

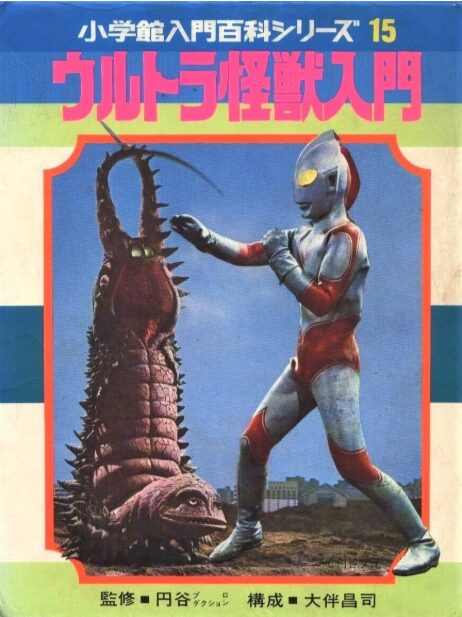

「妖怪ブーム」勃発によって児童書の世界も様変わりする。それまで「男児必携の書」といえば奇才の編集者・大伴昌司が考案した『怪獣図鑑』の類だったが、これにとって代わったのが『妖怪図鑑』だ。

全盛期は「妖怪ブーム」のスタートから少しタイムラグがあり、73~74年ごろだろう。先述した通り、60年代の「妖怪ブーム」全盛期の時点で、すでに児童雑誌の付録に「妖怪図鑑」が付けられたり、巻頭特集で図鑑風の妖怪解説記事が大量に掲載されたりしていた。この時期に子ども用の「妖怪図鑑」が続々と刊行されてもよさそうなものだし、一部には流通していたのかも知れないが、不思議なことに少なくとも話題になるほど売れたものはなかったようだ。このあたりの事情については、僕よりもひとまわり上の世代に取材してみないと詳細はわからないが、この時点の大手版元は「妖怪ブーム」を大きな商機とは捉えていなかったのだろうか?

おもしろいのは、1968年の映画『妖怪大戦争のなかに「妖怪図鑑」が登場することだ。妖怪たちのリーダーを務めるインテリ(?)の「油すまし」が、「妖怪紳士録」「日本妖怪図鑑」を取り出して、敵である西洋妖怪について調査する場面がある。これを見た当時の子どもたちは、間違いなく「僕もあんな図鑑がほしいっ!」と思ったことだろう。

ともかく、「妖怪図鑑」として最初に大ヒットしたのは、1972年に刊行された佐藤有文の『日本妖怪図鑑』(立風書房)だったようだ。これは僕ら世代の記憶にも残る名著で、現在は復刻版が販売されている。本書がベストセラーとなると、当然ながら他社もこぞって追随する。翌年刊行の『世界妖怪図鑑』(立風書房)『妖怪大図鑑』(黒崎出版)も70年代っ子にはおなじみの本で、著者はすべて佐藤有文。「妖怪図鑑市場」(?)における氏の活躍は目覚ましい。

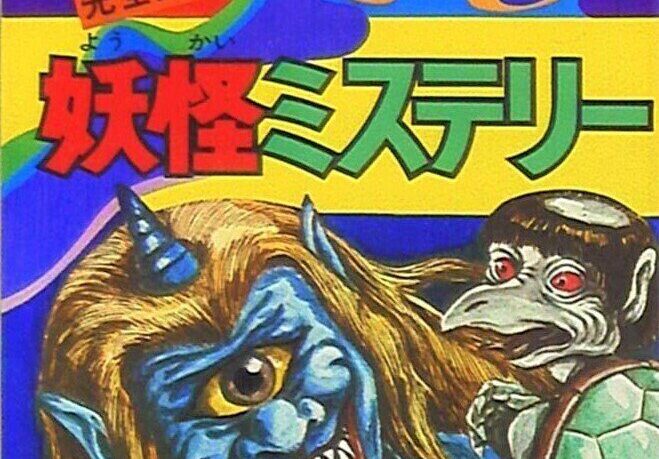

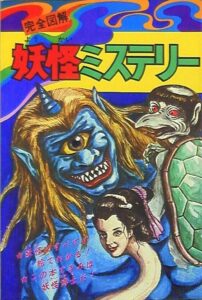

もう一人、有紀書房から『世界の妖怪図鑑』『妖怪ミステリー』(ともに1974年)を刊行した南条武の名も印象に残っている。特に『妖怪ミステリー』はB級感あふれるエグい雰囲気の本で、個人的にもっとも記憶に残っている「妖怪図鑑」だ。

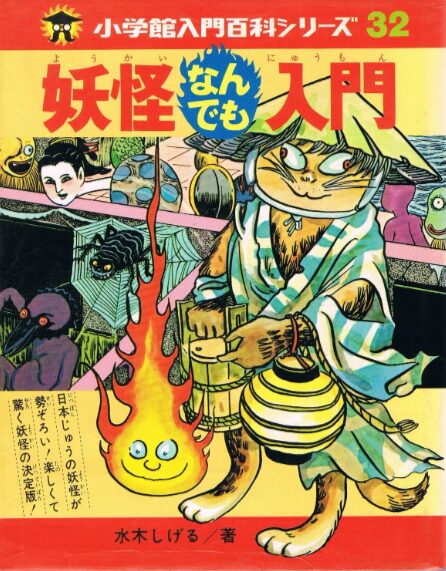

しかし、僕ら世代に一番読まれた「妖怪図鑑」の決定版といえば、なんといっても御大・水木しげるが手掛けた『妖怪なんでも入門』(1974年・小学館)だろう。その後もシリーズが続々と出たが、この本は長らく学級文庫の定番蔵書になるほどの人気を得た一冊だった。

僕もこの本には夢中になった。すでに学級文庫で何度も借りているのに、やはりどうしてもほしくなって、小遣いで買ったのを覚えている。「雪女」のイラストがやけに怖いのが印象的だった。また、水木しげるが「木霊」という妖怪を紹介する文章が妙にリアルで不気味だった。「木霊」は山歩きをしている人などを木に変えてしまう妖怪として昔から語り継がれているが、水木氏はこれを一種の現象(?)のメタファーだったのではないかと推察している。かつて南洋の森を歩いていると、心地よく意識が遠のくような不思議な気分になって、自分が群生する植物のなかに溶け込んでしまうような感覚に襲われたという。なにかしら無意識の瞑想体験のようなものだったようだが、その状態からハッと我に帰ったときの恐怖感をつづっている。

このころの子ども文化の状況をふり返ると、僕ら60年代後半生まれは、「怪獣ブーム」と「妖怪ブーム」の両方を一番いい年齢で存分に楽しめた「得な世代」だったんだなぁ、ということがあらためてわかる。60年代のどん詰まりに突如起こった「妖怪ブーム」。それは今にして思えば、数年後に大爆発を起こす70年代オカルトブームの「予兆」のようなものだったのかも知れない。そして「妖怪図鑑」は、後に津波のように押し寄せる無数のオカルト児童書の世界への「最初の入り口」になったのだと思う。

(2021年8月27日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

見上げるほどに大きくなる怪異は調べるほどに変わってしまう? 「次第高」「しだい坂」の謎

日本各地に残されている、次第に大きさが変容していく怪異の伝承。そんなひとつ、島根県の「しだい坂」は何ゆえ〝坂〟なのか!? ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から

記事を読む

妖怪タウン福崎町に「人面魚」出現! 河童が棲む池の霊力が鯉を妖怪化?

あの大騒動から30年、令和の世に人面魚が出現。しかもそこは、あの世にも恐ろしい河童が住む池だった!

記事を読む

昭和心霊特番の記憶と『ファンダメンタル・ホラー宣言』/昭和こどもオカルト回顧録

前回に引き続き、記憶に残る「恐い映像」を振り返る。名作は低予算だからこそ生まれやすいのかもしれない。

記事を読む

ムー的ゲーム考察:狐面の男と最強の陰陽師・安倍晴明の関係は? 『サイレントヒル f』/ムー通

ゲーム雑誌「ファミ通」とのコラボでムー的ゲームをお届け!

記事を読む

おすすめ記事