火星の“正方形構造”をめぐる議論が紛糾! 古代文明の決定的証拠か、イーロン・マスクの介入で真相解明へ!?

火星で発見された謎の“正方形構造”注目を集めている。ドナルド・トランプ米大統領の側近イーロン・マスクの介入で新たな進展か!?

記事を読む

話題の「大阪・関西万博」で展示されている火星の石。南極で採取された隕石なのだが、実は火星ではなく金星に由来する……という異説がある。電気的宇宙論者が指摘する太陽系の歴史とは?

4月13日から開幕した大阪万博は、いろいろな評判がネット上に渦巻いている。筆者は3850円の駅ソバも食べてみたいが、火星の石にも興味津々だ。

そもそもなぜ地球に火星の石があるのか? 疑問に思った人もいるのではないだろうか? 人類は火星探査機は送り込んだが、まだ月のように石を持ち帰ってはいない。展示されている火星の石は12.7kgもあるので、とても無人探査機が運べる重さではない。

じつはこの石は南極でひろわれた隕石のうちの一つなのである。南極の表面は雪と氷河で覆われているため、地面の岩石が露出していない。にもかかわらず、雪の上にはときたま石が落ちていることがある。こうした石は宇宙から降って来た隕石であると考えられる。南極はもっとも隕石のひろいやすい場所なのだ。

ではどうしてこの隕石が火星の石と考えられているか?

国立極地研究所によれば「火星に着陸したNASAの火星探査機バイキングが測定した大気の成分と、隕石に含まれるガスの成分が一致したため」とされる。

大昔に火星に巨大な隕石が落ち、クレーターを作った。火星の半分にはクレーターが無数にある。地球の3分の1しか重力のない火星は、クレーターが出来たときの衝撃で大量の岩石を宇宙に吹き飛ばした。その中の一つが巡り巡って南極に落ちてきたというのだ。

しかし、電気的宇宙論から見ると一概に火星の石と考えることはできない。金星の石かもしれないのだ。

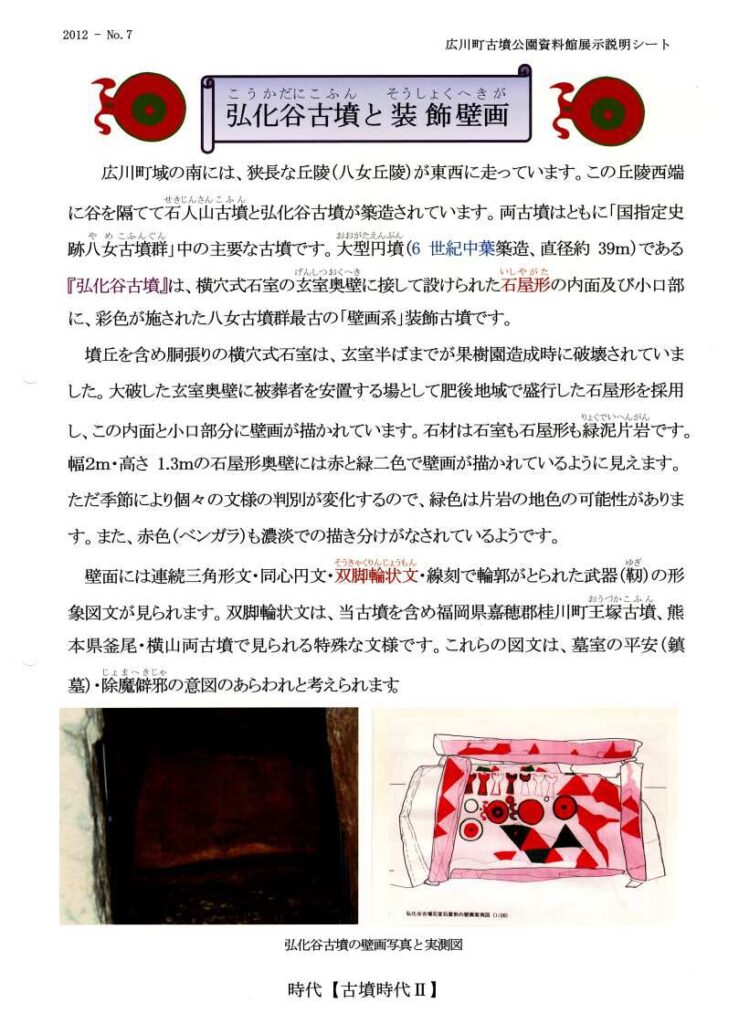

やや話が唐突に思えるかもしれないが。この壁画を見てほしい。

日本には金星、火星が互いに放電している様子が壁画に残っているのだ。

電気的宇宙論の創始者のひとりであるベリコフスキーは『衝突する宇宙』のなかで「3500年前金星が地球に大接近をして放電を加えた」と、世界各地に残る神話や伝説から導き出した。

金星は木星からやってきたので、途中に火星がある。火星は金星と放電をしあって「戦った」とされる。Marsが軍神マルス、戦いの神であるとされる根拠である。金星は髪の毛のような美しい尾を引いてきたので、長い髪の毛を持った女神Venusとされている。

この火星と金星の戦いの様子を描いた壁画が日本に残っている。

弘化谷古墳は6世紀ごろに作られた福岡県広川町に位置する。これまでも古墳内部には鮮やかな装飾がされた壁画が多数見つかっており、装飾古墳と呼ばれている。幾何学的模様には宗教的な意味があるのだとされてきた。

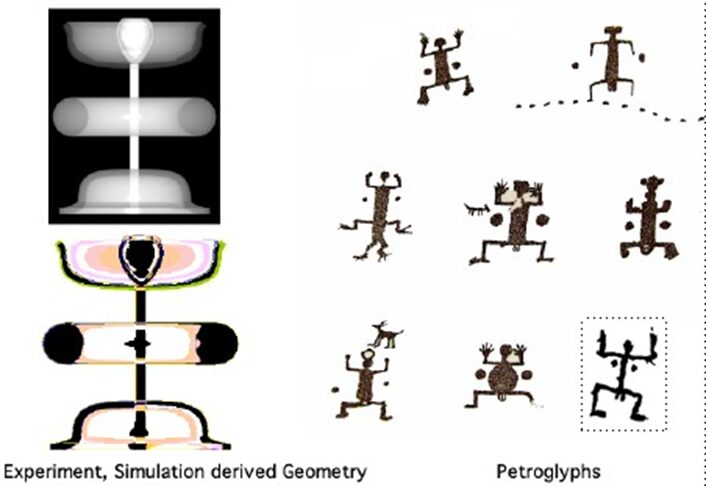

ところが最近になって、世界各地に残る石器時代の壁画のシンボルと実験室で作られたプラズマ放電のパターンが酷似しているという論文が登場した。

2004年、ロスアラモス研究所のアンソニー・ぺラット博士は実験室で作られたプラズマ放電のパターンが石器時代の壁画に描かれた奇妙な人物などと同じであることに気が付いたのだ。

ぺラット博士の指摘は、それまで幼稚で稚拙な表現であるとされた壁画の模様が、じつは当時の空で見えていた現象を正確に伝えるために描かれたことがわかったのだ。

このことを踏まえ、もう一度弘化谷古墳の壁画を見ると、二重丸の金星のシンボルと小さな衛星を携えた火星が火を噴き合っている様子だと解釈できる。

だが、疑問はある。火星は地球から8000万キロメートル以上も離れており、肉眼では点にしか見えず、その衛星のフォボスは全く視認できないはずだ。電気的宇宙論では古代の惑星同士の距離は現在とは大きく異なっていた可能性があると主張する。

惑星の軌道は太陽活動により決定され、現在よりはるかに太陽活動が活発だった時代、火星は地球から手が届くほど近かった可能性があるのだ。太陽活動の活発化がもともと木星の衛星の一つだった金星を太陽に引き寄せて、その途中にある火星と地球に大接近したわけだ。また、年代が違うと思うかもしれないが、炭素年代は太陽活動により大きく左右される。太陽活動が活発な時代に古墳の年代を決める炭素年代が正確かは不明だ。

火星のオリンポス山と3つの巨大なタルシス三山は金星が火星に放電したときにできた。これはマイナスの電荷をもつ金星から大量の岩石が火星に降り注いで山を作ったと考えられる。惑星間の放電では、電気溶接と同じで、マイナス側からプラスに向かい物質が移動するからだ。

火星は巨大な山がある半球とクレーターの多い半球に分かれている。これは金星が火星に向けて放電した結果、大量の岩石が火星に移動して、一時的にマイナスの電荷が火星側が多くなった。その反動で火星から金星に放電が起こり、火星にクレーターの多い半球が出来たと推測できる。弘化谷古墳の壁画はその両方を描いているのだろう。

金星から火星に向けた放電では大量の岩石が溶けて火星大気に流れ込んだ。その際、岩石には火星大気が含まれることになった。そのかけらが宇宙に吹き飛ばされ、巡り巡って地球の南極に落ちた。その隕石に火星大気が含まれている理由だ。

しかし、元の岩石は金星由来の物といえる。

もし、火星から金星に向けた放電で出来た隕石なら、火星大気と同じ成分を持つことはないだろう。

大阪・関西万博で「火星の石」を見た方は、ぜひ金星についても思いを馳せていただきたい。

三浦一則

電気的宇宙論を研究する異端のサイエンス・ライター。

関連記事

火星の“正方形構造”をめぐる議論が紛糾! 古代文明の決定的証拠か、イーロン・マスクの介入で真相解明へ!?

火星で発見された謎の“正方形構造”注目を集めている。ドナルド・トランプ米大統領の側近イーロン・マスクの介入で新たな進展か!?

記事を読む

エジプトのカフラー王ピラミッドの地下に巨大構造を発見! 超古代文明が築いた「惑星間通信の電源」説

ギザのピラミッドの地下に648メートルに及ぶ巨大構造物が発見された。衛星による「透視」結果を、電気的宇宙科学の視点で考察する。

記事を読む

阪神優勝目前! 呪いのカーネル・サンダース人形は福の神になった!? 大阪・関西万博の盛況を予祝する守護者へ

18年ぶりのリーグ優勝を目前に迎える阪神タイガース。かつて「カーネル・サンダースの呪い」に苦しんだとされるが、もはや負のジンクスからは解放されているようだ。しかも、今やあの像は関西全域の福の神になって

記事を読む

ウシの体内で核爆発と同じ元素変換が起きている!? 科学者が唱えた「生物核変換」説の錬金術的視点/久野友萬

核爆発の時の起こる核変換が、生物の体内でも起きている――かつてフランスの科学者が唱えた現代の錬金術的な主張の中身とは!?

記事を読む

おすすめ記事