1986年にイタリアで撮影された異星人写真が流出! 大学研究室にやって来たトールホワイトか!?

イタリアの大学教授が1986年の夏に撮影したという「異星人の写真」。ボディスーツをまとったような不気味な存在は、果たして本物なのか、それとも──。

記事を読む

UFO生物!? 宇宙空間を飛び回る不可思議な光体の謎を三上編集長がMUTubeで解説。

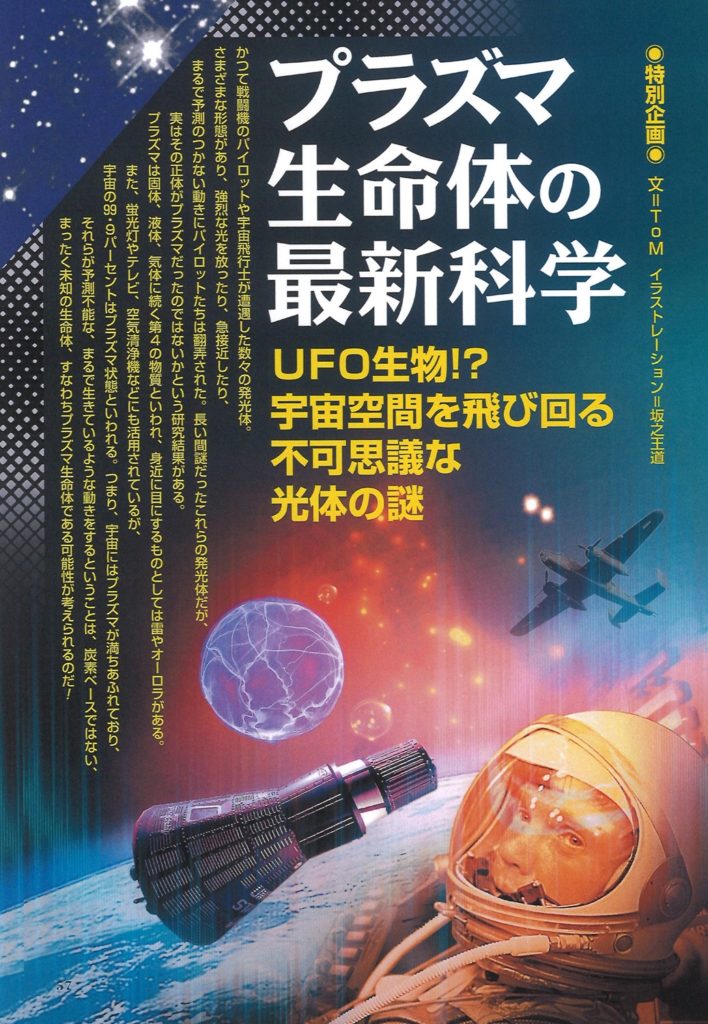

1962年、ジョン・グレン中佐が有人宇宙船に乗り、アメリカ人として初めて地球を回る軌道を飛んだとき、それまで何もない暗黒だと思われていた宇宙空間に、多数の蛍火のような発光体が浮かぶのを目撃したと帰還後に発表して、世界を驚かせた。彼のほかにもこの発光体のようなものを目撃した宇宙飛行士は複数、存在する。ゴードン・クーパー、エド・ホワイト、ジェームズ・マクディビット、ジェームズ・ラベル、バズ・オルドリンたちだ。これらの発光体は宇宙船に接近してきたり、超高速で上昇したりするなど異様な動きを見せたという。これは、宇宙空間にある種の生命体といえるものが存在する証拠とはいえないだろうか。

生命は従来の理論の通り、原始地球の海の中から誕生したのだろうか。多くの生物学者は、生きた細胞は、単純な分子から始まり、アミノ酸、原始的なタンパク質を経て、最終的に組織化された構造を形成するまで、何百万年という長い進化の道のりがあったと考えている。しかし、この考えは覆されるかもしれない。

2003年9月、ルーマニア・クーザ大学のミルチア・サンドロヴィッチ氏らは実験によってプラズマ球体の生成に成功し、プラズマが細胞のような自己組織化を数マイクロ秒で起こしていた可能性があると報告しているのだ。

生命が誕生する前の地球は灼熱の状態で、その後に海を形成する激しい雷雨が続いていたと考えられている。サンドロヴィッチ氏らは、生命が誕生する直前の激しい雷雨に見舞われた地球環境を再現するべく、実験室で人工的に雷を発生させ、周囲の環境から分離独立したプラズマ球体が数マイクロ秒の間、出現していることを突き止めたのである。

「生きた細胞」の条件とは、細胞膜によって外界と隔てられていること、代謝を行うこと、成長すること、自分の複製を作ることだとされている。

各プラズマ球体には、負に帯電した電子の外層と正に帯電したイオンの内層のふたつの層からなる境界があり、境界の内側には、ガス原子の内核があった

環境から分離された明確な境界層の存在は、生きた細胞を定義する4つの主要な基準のひとつである。また、最初の火花(雷)に含まれるエネルギーの量によって、そのサイズと寿命が決まり、直径数マイクロから3センチまでの球体に成長させることにも成功した。

サンドロヴィッチ氏らは、このプラズマ球体が生きた細胞のほかの条件、すなわち複製、代謝、成長などの基準を満たしているかどうかも調べた。すると、球体はふたつに分裂して複製できることがわかり、また適切な条件下では、成長してサイズも大きくなり、中性アルゴン原子を吸収し、それらをイオンと電子に分割して境界層を補完していることもわかった。そればかりか、電磁エネルギーを放出することによって情報を送信し、ほかのプラズマ球体内の原子を特定の周波数で振動させてコミュニケーションを図ることさえやっていたのだ。つまり、このプラズマ球体は生きた細胞であることの基準をすべて満たしていたのである。

この研究に関連してアメリカのNASAもプラズマ生命体を解明するスペースシャトルによる9回のミッションで、大きさ数キロ、多細胞生物に似た振舞いをするプラズマを、地球上空320キロ以上の熱圏で撮影している。 これらの不透明な自己発光プラズマは、加速したり減速したり、停止したり、集合したり、互いに交差したり、プラズマの尾を残したりするなどしている。また、これらのプラズマは電磁波に引き寄せられ、電磁波を餌にしている可能性がある。それらが熱圏から雷雨に向かって飛行し、降下する様子が撮影されているのだ。

熱圏のプラズマの飛行経路の軌跡と速度をコンピューターで分析したところ、それらは異なる方向から異なる速度で移動し、旋回したり、互いに追従したりすることが判明した。同様の生命体のような行動は、実験的に作られたプラズマでも実証されている。これらのプラズマは、1940年代の第2次世界大戦中に初めて観測・撮影され、「フーファイター」と呼ばれていたが、最近では軍のパイロットによって観測され、未確認空中現象(UAP)として分類されている。これらは、宇宙での生活に適応した地球外電磁極限環境生物であり、生命の第4の領域を表しているといわれている。

(文=ToM)

続きは本誌(電子版)で。

関連記事

1986年にイタリアで撮影された異星人写真が流出! 大学研究室にやって来たトールホワイトか!?

イタリアの大学教授が1986年の夏に撮影したという「異星人の写真」。ボディスーツをまとったような不気味な存在は、果たして本物なのか、それとも──。

記事を読む

ウシの体内で核爆発と同じ元素変換が起きている!? 科学者が唱えた「生物核変換」説の錬金術的視点/久野友萬

核爆発の時の起こる核変換が、生物の体内でも起きている――かつてフランスの科学者が唱えた現代の錬金術的な主張の中身とは!?

記事を読む

70年前に封印された「ボーイスカウト隊長UFO事件」とは!? 米軍公式調査や明確な物証が隠蔽された不可解な事例

負傷者を伴うショッキングな出来事であるにもかかわらず、あまり知られていないUFO事件がある。1952年8月に米フロリダ州で起きた「ボーイスカウト隊長UFO事件」もまたそうした不可解な顛末を辿った事件の

記事を読む

心霊写真はカメラに霊が憑依する現象だ!? 人魂がデジタルデータ内を移動する恐怖体験/久野友萬

読者は、心霊写真を撮ったことがあるだろうか。筆者はある。心霊スポットの取材をしていた時期に撮れた。奇妙な現象が何度か起きたが、中でも興味深かったのが人魂を撮った時のことだ。

記事を読む

おすすめ記事