メキシコのUFO研究家アナ・ルイサ・シッドが世界に知らせた「メスカラUFO滞空事件」とは?

UFO研究家として中南米で広くその名を知られている人物がいる。メキシコを拠点として、テレビや雑誌などにも出演しているアナ・ルイサ・シッドさんだ。 元は教育者だったというアナさん。UFOと思しき物体

記事を読む

18世紀、自らの「幻視」体験をもとに、すぐれた論文を書いた学者がいた。魔女狩りの嵐が吹きあれるなかで、彼は何を見て、何を考えたのか。歴史に埋もれた秘話をもとに霊視現象の謎とメカニズムを解明する!

目次

われわれ日本人には「霊視」として知られている超能力(霊能力)現象を、1760年に論文として著したスイス人科学者がいた。シャルル・ボネ(1720〜1793年)その人である。

日本では江戸時代中期に相当するが、ではスイスの文明が過度に発達していたのかというと、むしろ逆だ。当時のヨーロッパではまだ「魔女狩り」が横行しており、魔女裁判( 異端審問)による歴史上最後の死刑者は他ならぬスイスで、1782年のことなのだ。

シャルル・ボネは元来は博物学者で、アブラムシが単為生殖をするという論文をパリの科学アカデミーに提出したのを皮切りに、23歳という若さで権威あるロンドン王立学会(最古の科学学会)に入会を許されたほどの俊才だ。

彼の論文は本にまとめられ、最初の著作『昆虫論』は1745年にフランスのパリで、1754年には『植物における葉の機能の研究』をライデン(オランダ最古の大学都市)で、各々出版している。

こんな順風満帆の学者人生を歩んでいたかに思えたボネであったが、とある異変が(当時のヨーロッパでは口外しただけで命にかかわる世にも忌まわしきそれが)彼を襲うのだ。

博物学者ボネにとって、頼れる相棒は「顕微鏡」だった。動植物の微細構造を調べるには欠かせない。だがこれが、彼の異変の原因となった。

読者も理科の実験などで、必ず一度は使ったことがあるだろう。その際、教師から厳重注意を受けたはずだ。

「反射鏡で太陽光を導いてはいけない! 失明してしまう」──と。

光源として可変式のライトが内蔵された顕微鏡も最近では多い。その標準的な使い方は、左目でレンズをのぞき見て、右目で横に置いた紙をとらえ、そこにペンで描き写していく。とても疲れる作業で、小一時間ものぞき見れば目が疲労困憊するのが常だったろう。

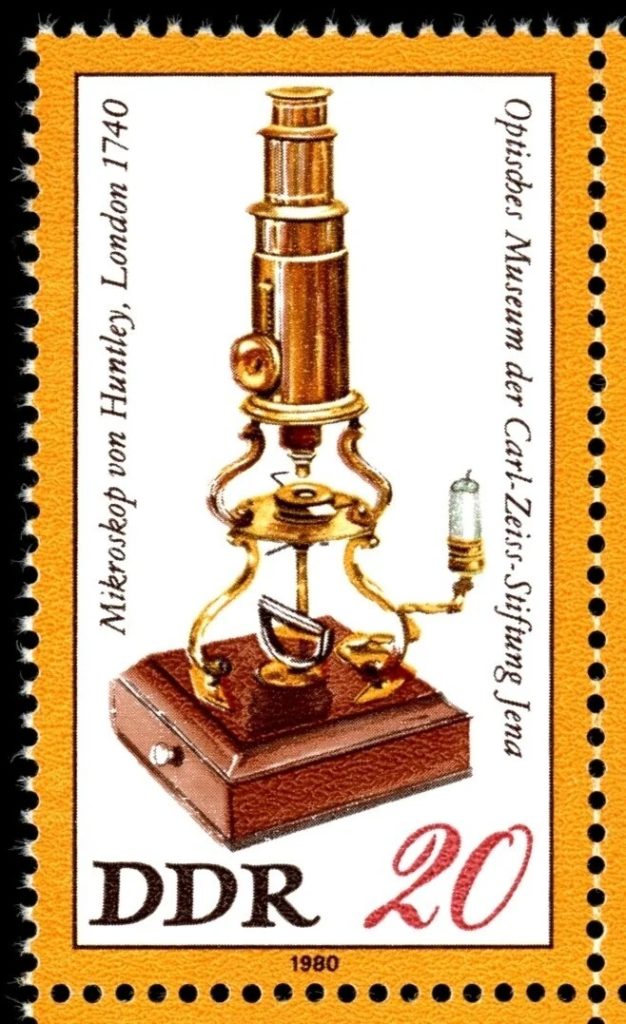

さて、一枚の興味深い顕微鏡の切手を示そう。

1740年とあるから、まさにボネが使っていた時代だ。顕微鏡の発明は1590年だが、このころになると機能的には現代と大差ない。

だが、この切手のイラストの右下あたりを見ていただこう。細いアームがのびて、先に白い棒が立っている。これは何だろうか? ロウソクなの

だ! 顕微鏡は現代と大差なくても、まともな光源が存在しなかったのだ。

ボネは、そのような劣悪な環境下で、10代後半から片時も休まずに顕微鏡をのぞき見てきた。昼間は明るすぎて目を痛めるし、夜は反対にロウソクやランプのうす暗がりのなかだ。目への負担が──とくにレンズを見る《左目》へのそれが── 熾烈であったことは容易に想像できるだろう。そんな学者生活を20年ほど続けて、世にも忌まわしき異変に襲われはじめるのだ。

最初は、ごく些細なものであったはずだ。机に一輪の花が置かれている、といった程度の。だが花など置いた覚えはない。目を何度かしばたたせると、花はかき消えた。つまり幻が見えていたのだ。いわゆる「幻視」である。

その頻度が、次第次第に増えていったのだ。大きいものや動物まで見えるようになり、あるとき床に猫がたたずんでいる幻視が見えた。家では飼ってない。それに猫は、もっぱら魔女の下僕として知られているではないか。

そしてついには人影が見えるようになってきた。部屋の中に、ぬーと突っ立っているのだ。

子供が見えたこともあった(小人や妖精かもしれないが)。そんな大小とりまぜて人影が見えるのだ。もうこうなってくると「サバト」と呼ばれる悪魔崇拝の集会さながらだ。しかも彼に生じたこのような異変を端的に表す言葉が、当時のヨーロッパにはあった。

すなわち「悪魔憑き!」だ。

ヨーロッパの魔女裁判は1430年ごろから始まって、推定5万〜6万人(一説には10万人)もの犠牲者を出した。約75パーセントが女性(witch)だが、男性(wizard)も免れたわけではない。

また、スイスは一国で6000人を処刑したともされる。つまり、知られざる「魔女狩り大国」だったのだ。

さらにスイスでは人狼の裁判まで行われていた。「アルプスの少女ハイジ」のような、のどかで牧歌的なイメージとは異なり、古くからの迷信や因習に支配された、暗鬱とした国だったというのが実情なのである。とくに先の異変にあった「いるはずのないところに人影が見える」という幻視は絶対に許されず、問答無用(魔女裁判抜き)で火あぶりの刑だった。なぜなら、キリスト教の根幹を揺るがしてしまうからであった。

キリスト教の根幹とは何だろう? ごく簡単に説明しておこう。

ナザレのイエスはゴルゴタの丘で十字架刑に処せられた。数日後、マグダラのマリアが遺体に香油を塗ろうと墓所を訪れたが、遺体は消え失せていた。しばらくするとマリアのかたわらに、イエスが立っているのが見えた。だが最初、それがイエスだとは気づかなかったのだ。「マリア!」と呼ばれて彼女はやっと気づいた。そして、他の弟子たちに、イエスを見たと知らせるようにとことづかった。

はて、死んだはずのイエスがなぜ生き返ることができたのだろう。それこそが、「彼が神の子であった」証しに他ならないのである。

——というのがキリスト教の根幹で、イエス復活信仰として広まっていった。

だが。現代のわれわれがその情景を観たなら、また別のことを考えたはずだ。マグダラのマリアは、要するに宜保愛子のような霊能力者で、イエスの幽霊と接していたのではないか、と。

実際、「7つの悪霊を追いだしていただいたマグダラの女と呼ばれるマリア」という記述が「ルカ伝」第8章にあり、彼女が元来、霊媒体質だったことを匂わせる。

また、最初はイエスだと気づかなかったという件も、いかにも幽霊(おぼろげな幻視)を見ていた感じだ。ちなみに墓所から遺体が消えていたのはまた別の話で、おそらく熱心な信者が遺体をどこかに隠したのだろう。

つまりイエスの復活(キリスト教)と、幽霊が見える(人影の幻視が見える)ことは、根本的に相容れない話なのだ。「男であれ女であれ、霊媒や占い師になったなら、必ず死ななければならない」と、「レビ記」第20章にもあるように、だ。

シャルル・ボネに話を戻そう。彼は敬虔なるキリスト教徒(カルヴァン派プロテスタント)で、自身の信仰心には一点の曇りもな

いという自負があった。だから、「自分は悪魔憑きなどでは断じてない! 幻視は、純粋に目の疾患が引き起こしているに違いない」と彼は推理したのだ。

さらに身内にも同様の症状に悩む人物がいたことから、推理は確信へと変わった。そして持ち前の学者魂が、これは論文にすべし、とうながしたのであった。

魔女狩り(異端審問)は、現実問題として身近に存在し、命を落としかねない。だがボネは、それを巧みにかいくぐって「幻視」論文を発表した。

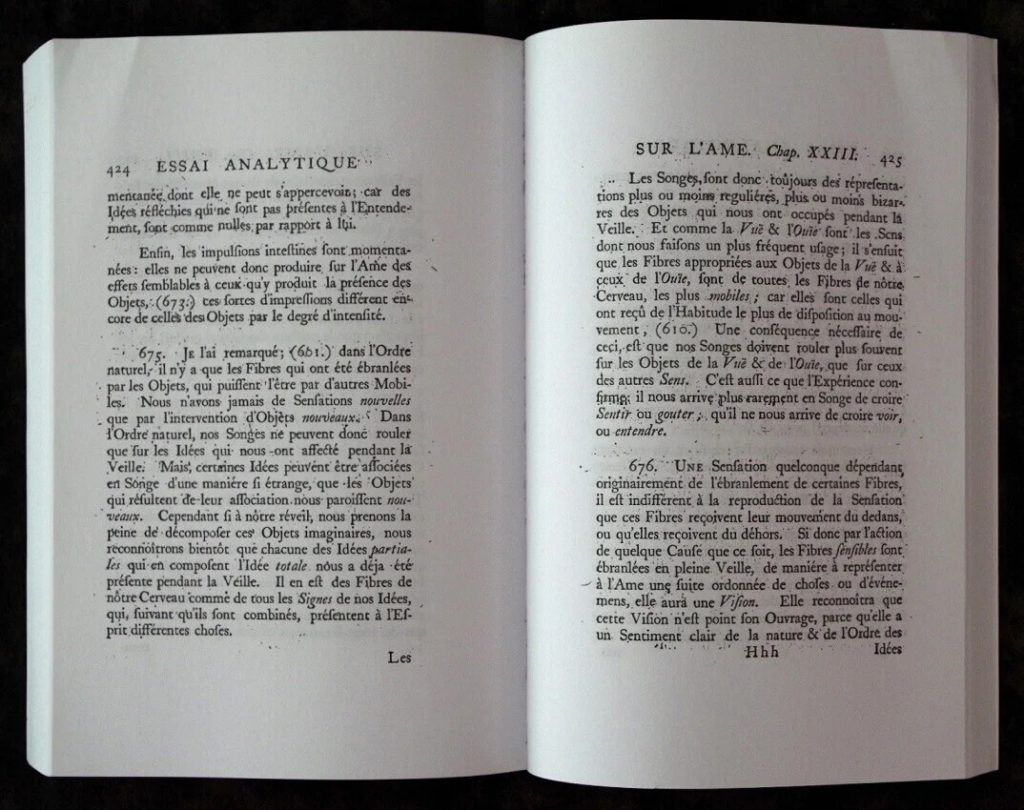

その原文を紹介しよう(『十八世紀叢書第7巻・生と死』飯野和夫訳より)。

「私の知っているある男性は尊敬すべき人であり、健康、純粋で、判断、記憶とも申し分ないが、完全なる覚醒中に、外部のどんな印象とも無関係に、ときとして自分の前に、男、女、鳥、馬車、建物といった様々な形象を知覚する」

と、まずは主客をぼかし、かつ他人ごととして論を進めている。そして、どんな幻視が見えるのかこと細かに説明してから、原因について語る。

「両目に白内障の手術を受けた。現在、左目はほとんど役目をはたしていない。右目のおかげで、彼は、手近にある物はなお区別することができる」

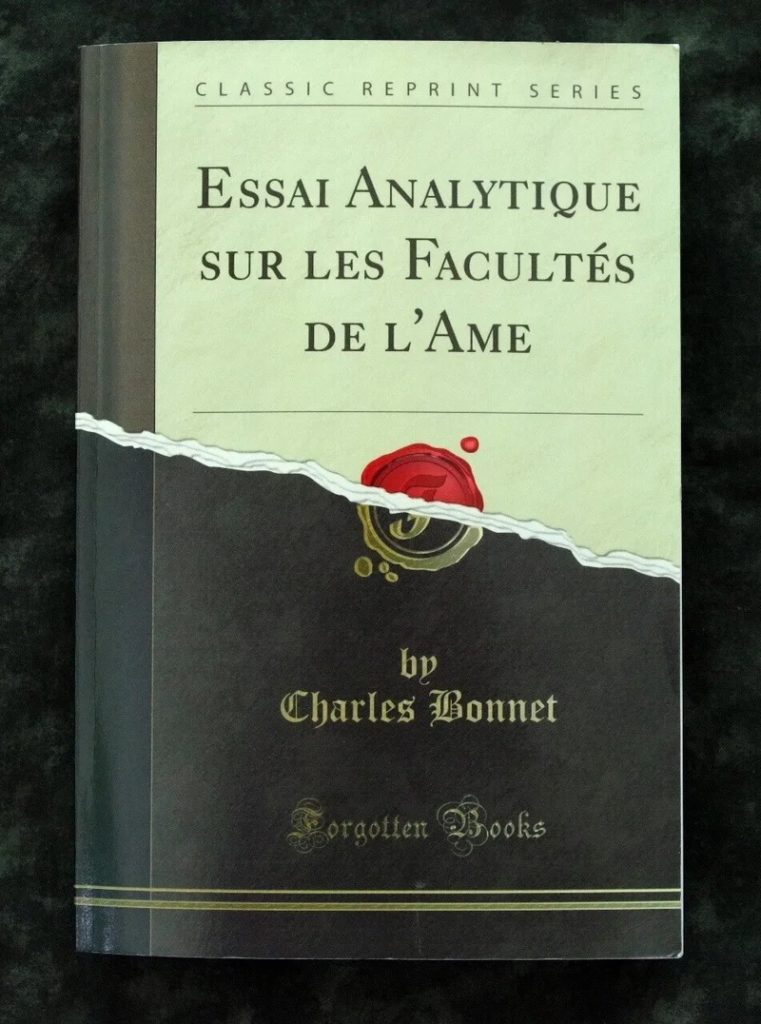

奇しくもその男性も「左目」が悪いというのだ。これはボネの『魂の諸能力に関する分析試論』(1760年)からの抜粋だが、1783年に『博物学・哲学著作集』に再収録された際には、次のような注釈が加えられている。

「この尊敬すべき老人はシャルル・リュラン氏、私の母方の祖父であり、1761年、92歳で亡くなった」

つまり、いわば「時効」になってから(異端審問官の追求はもはや及ばない)氏素性が明かされたわけだ。

だが実際は、これはボネ自身の症状について論述したと考えるのが妥当だろう。「幻視」は異様に詳細に記述されており(誌面の都合上紹介できないが)、「私の願いに応じて、彼は幻覚の奇妙な話を書き取らせることを快く受け入れてくれた。彼の自筆のサインが入ったその書き物を、心理学の大変興味深い作品として保存してる」とまで書く。自筆のサインとは、推理小説にありがちな証拠過多だ。

それに、ボネが熱心に志していた博物学は中途で断念し、『心理学試論』(1755年)、『魂の諸能力に関する分析試論』(1760年)、『哲学的新生』(1769年)など、哲学に転じてしまったからだ。視力低下で顕微鏡が見られなくなったせいだろう。

弟子のひとり、レヴェック・ド・プイが、1794年の『シャルル・ボネ礼賛』で、「多くの不思議なオブジェが彼(ボネ)の病気の最後の時期に彼の目に現れた。彼はそれが錯覚だと認めていた。彼は、なぜ自分の諸器官が彼を執拗に欺こうとするのか、理解しようと努めた」と、報告している。

もちろんこちらも同様に「時効」である。ボネは前年の1793年に亡くなっていたからだ。当時のキリスト教世界では、この種の「幻視」はきわめてデリケートな問題で、その恐怖の検閲をかいくぐって、彼らは真実を後世に伝えていたわけだ。

そして現代。先の論文をスイスの精神科医が発掘し、この症状を「シャルル・ボネ症候群」と呼ぼうと提唱。1980年代から徐々に欧米の医学・心理学界に広まっていったそうだ。

日本でこの用語が紹介された一般書では、1991年の『宜保愛子・霊能力の真相』が初出だろう。手前味噌ながら、これは30年前に筆者自らが書いた本で、その経緯を説明しておこう。

宜保愛子は、幼少のころに焼けた火箸が直接目に当たり、失明寸前の火傷を負ったそうで、「視力の少なくなった私の左目が、いろいろな霊の姿を(中略)立体的な霊の姿を見るようになったのです」(宜保愛子著『霊能力者として生まれて生きて』1991年)と書いている。

片や、柳田國男の名著に『目一つ五郎考』や『一目小僧』があって、それは零落した神だと彼は説いていた。

これらふたつの話がふっと噛みあうとどうなるのか。

彼女の霊視は、その悪い《左目》に原因するのでは? それならば医学や認知科学の書物に症例が載っているはずだと考え、しらみ潰しに調べてみた。こうして筆者は一冊の専門書を見つけた。エカンとランテリ=ローラ著『大脳機能と神経心理学』(1989年)に、わずか数行だが、こう解説されていたのだ。

「シャルル・ボネ症状群とは、視力低下を有する症例に対して用いられる用語であり(中略)幻視の内容は人間、なかでも小人、動物、多色彩色の光景などであり、変化に富み、視野全体に投影され、空間に現存しているかのように感じられるが、幻視の非現実性およびそれに対する批判力は保たれている。また開閉眼により影響を受ける。視力低下がさらに進行すると、それにつれて幻視はより顕著となる」

捜していた症例はまさにこれで、図書館の天使が微笑んだのであった。

「守護霊」は、いわば宜保愛子の代名詞だ。あなたには守護霊がついていると再三語っていたが、これに嘘偽りはなく、彼女には現実に見えていた。人影の幻視が見えた場合、「霊」という以外に、どんな手があったのだ?

キリスト教世界では「悪魔憑き!」と喚き立てるが、文化や宗教が異なると真反対の解釈になってしまうのだ。

「シャルル・ボネ症候群」は、筆者が本に書いた30年前、眼科医・心理学者・精神科医はほぼだれひとりとして知らず、「おまえは勝手に造語を作ったのだろう」と、あらぬ嫌疑をかけられたくらいだ(今のようにネット検索ができる時代ではない)。

だが、最近10年は日本の医療現場でも扱われるようになり、そこそこ浸透してきたようである。

最新の精神医学ジャーナルを読むと、「聴覚性シャルル・ボネ症候群」なる用語が使われていて驚いた。

眼疾患で幻視が生じるのと同様に、耳が悪いと幻聴が起こるといった症例だが、実は、宜保愛子は先天性の難聴で、右耳の聴力も失っていた。そ

のことを知っていたから、驚いたのだ。

してみると、彼女は究極の超能力者であったといえるのかもしれない。

幻視と幻聴が始終起こり、だが意識は冴え冴えとしていて、それら幻覚の非現実性を理解でき、冷静に観察することができていたのだから。

千里眼、透視、テレパシー、遠隔透視、過サ イコメトリー去透視など、同種の超能力は数あれど、それらは氷山の一角にすぎない。宜保愛子の「霊視」こそが、完成された究極の超能力の姿であったのではないかと筆者には思えてくるのだ。

16世紀の魔女裁判で、11歳と9歳の少女ふたりが、ナヴァールの国王法廷で自ら魔女であることを認めた。赦免を条件に、仲間の秘密を教えようと申しでた。

ふたりの少女がいった。

「魔女かそうでないかは、その人の左目を見ればいいあてることができます」

バチカンの奥にある機密文書館なら、この「左目」の秘密が記された古文書が眠っている可能性は高いだろう。

オーディンは北欧神話の主神だが、全知全能を得るため、ミーミルの泉に自ら左目を差しだした。つば広の帽子を目深に被って描かれるのは、その目を隠すためだ。

宜保愛子も、やはり左目だ。筆者が調べたかぎりでは、能力者の大半が左目が悪い。おそらく右脳・左脳の機能分割が関係してくるのだろう。

ただし、仮に「シャルル・ボネ症候群」で幻視が見えても、すぐに能力者になれるわけではない。フィードバックが必要不可欠で、その幻視が何を意味するのか、相手にその都度確認しないと正否が得られないからだ。宜保愛子は、そんな「霊視」を何十年とやって研鑽を積み、自身の能力を高みへと導いたのだ。

現実に、こうした能力者の育成は十分可能だろう(筆者の小説では、より詳細に解き明かしている)。

国際会議や二国間交渉の席で、大臣に付き添う女性がいたとしよう。彼女が唐突に絵を描いたり、大臣に耳打ちしたりする光景が見られたなら、あるいは彼女は「シャルル・ボネ症候群」の霊能力者=能力者スパイなのかもしれない。

それは、「その人の左目を見ればいいあてることができ」るはずなのだ。

関連記事

メキシコのUFO研究家アナ・ルイサ・シッドが世界に知らせた「メスカラUFO滞空事件」とは?

UFO研究家として中南米で広くその名を知られている人物がいる。メキシコを拠点として、テレビや雑誌などにも出演しているアナ・ルイサ・シッドさんだ。 元は教育者だったというアナさん。UFOと思しき物体

記事を読む

米コロラド州にUMAチュパカブラ出現!? 「シューシュー」音を立てながら獲物を貪る姿が大ニュースに

階段の先でうごめく不気味な黒いシルエット──。アメリカ・コロラド州で激撮されたクリーチャーの正体は、あの「チュパカブラ」なのか!?

記事を読む

夜闇を無音で低空飛行する「直列9連UFO」の謎! トレイルカメラが捉えた驚異の光景

トレイルカメラで撮影された正真正銘の「直列9連UFO」が話題だ。世界最大のUFO調査団体MUFONも動くか――!?

記事を読む

「彼らは見ている」ユリ・ゲラーが公開した鮮明UFO映像の意味は? ほか不思議ニュースまとめ/web MU HOT PRESS

今週世界を驚かせた最新不思議情報を一挙紹介!

記事を読む

おすすめ記事