陰暦11月の最初の満月の夜、火の玉が上がる!「パヤ・ナークの火球」の謎/遠野そら・MYSTERYPRESS

タイとラオス国境のメコン川流域で、年に一度のある晩に「火球」が天へ昇っていく。蛇神パヤ・ナークの火球と呼ばれる神秘現象は、メコン川に棲む巨大生物とも関係があるのだという。2022年のその日は10月10

記事を読む

ジョージ・アダムスキーが残したUFO写真は常に、捏造説と背中合わせだった。ところが、近年の解析で、金星人の姿と、空飛ぶ円盤が確認できたという。事件の全貌を改めて検証する。

目次

UFOという言葉から、読者はどのような形状の飛行物体を思い描くだろうか。おそらく、あのきわめて特徴的な、いわゆる“アダムスキー型”UFOの形状を脳裏に浮かべる人も少なくないのではないかと思われる。

UFOの典型例の由来であるジョージ・アダムスキーは、1891年にポーランドで生まれ、後に両親とともにアメリカへ移住したUFOコンタクティだ。彼は1931年にはアメリカ初のチベット密教修道院の設立を目的とする“ロイヤル・オーダー・オブ・チベット”という団体を立ち上げたが、まったくうまくいかなかった。そのためニューエイジ系の活動に携わりながら、天文台で有名なカリフォルニア州パロマーで小さなダイナー(北アメリカ独特の簡易レストラン)を経営することになる。

そのアダムスキーがUFOらしき物体を初めて目撃したのは、1946年10月のことだった。目撃は翌1947年になっても続き、生涯で少なくとも184回を記録している。

そのため、何らかの証拠を残す必要性を感じたのだろう。1949年になると「軍部に注意を喚起するため」と称し、6インチ口径の天体望遠鏡をカメラに装着して写真を撮影するという監視活動を開始した。それからほどなくして彼には、“教授”というニックネームがつけられる。

そして1952年12月までに、撮影したUFO写真は500枚を超えた。

だが、そのほとんどは──アメリカ空軍に提供したものも少しは含まれていただろうが──“教授”が経営するダイナーを訪れた観光客に売られていたのだ。

それでも活動が知られていくうちに、有名なUFO現象リサーチャーや空軍関係者がアダムスキーの店を訪れるようになった。

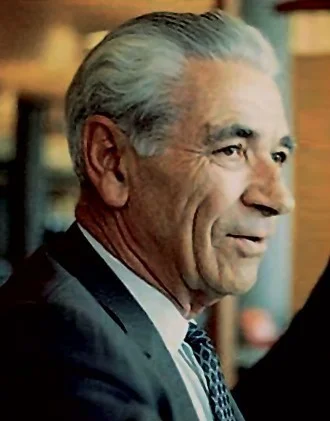

1948年から20年以上にわたってアメリカ空軍UFO研究機関の顧問を務めたJ・アレン・ハイネク博士は、アダムスキーの印象について次のように語っている。

「店に行ってUFOに関する科学的な議論をしようと思ったが、“教授”は観光客に写真を売るのに忙しく、私の素性を知っても大した興味を見せる様子はなかった」

アメリカ空軍の「プロジェクト・ブルーブック」(アメリカ空軍が陣頭指揮した極秘UFO調査)の実質的責任者だったエドワード・J・ルッペルトも、アダムスキーの店を訪れている。彼はアダムスキーについて、「私が出会っただれよりも正直な目をしていた」という言葉を残しているものの、ハイネク博士と同じ印象を受けたようだ。

こうしたことからアダムスキーは、主流派のUFO研究サークルからも軍部からも懐疑的な視線を向けられていたと考えていいだろう。観光客向けのUFO写真である以上、そこに「トリック」というニュアンスがついてまわるのは、仕方のないことだったのだ。

実際、ハイネク博士やルッペルト氏などのエキスパートに限らず、アダムスキーの写真について「偽物だ!」と断言する者は後を絶たなかったという。

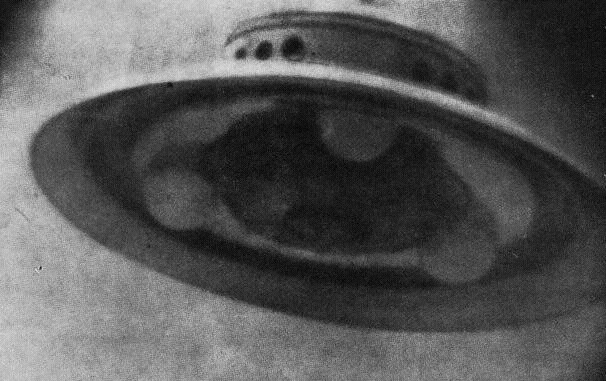

とくに疑念がもたれたのは、“アダムスキー型”と呼ばれるようになったUFOの形状だった。

「底部に見える3つの“着陸脚”は、逆さにした電球か半分に切った卓球のボールにしか見えない」

「操縦室の上の部分は、ランプシェードではないか」

「いや、ソフトドリンクを冷やす機械を使って作ったのだろう」

そんな言葉ばかりが、写真に対して向けられたのだ。アダムスキーと親しくしていた人物から、「偽のUFO写真を作るのを手伝った」と証言されたこともある。こうした経緯から現在では、アダムスキーのUFO写真はほとんどが作りものである、というコンセンサスができあがっている。

ところが──。

最近になってアダムスキーのUFO写真に、まったく新しい角度からスポットライトが当てられるようになったのである。

きっかけは1952年11月20日に、カリフォルニア州のデザート・センター近郊で撮影された写真だった。ごく普通の風景を撮影したものにしか見えなかったので、発表当時はまったく話題にもならなかったものだ。

ところがそこに、アダムスキーのイメージそのものを完全に覆すような検証を行った人物が現れた。フランス人のUFO研究家・ライターとして活動するミッシェル・ジルジェール氏と、デンマーク人カメラマン・アーティストのレネ・エリック・オルセン氏だ。

オルセン氏はかねてから、ジョージ・アダムスキー・ファウンデーションの責任者グレン・ステックリング氏から、アダムスキーがコダック・ブロウニー・カメラで撮影した写真のデジタルデータを受け取っていた。

そこにコンピューターによる最新の高解像度解析を加えようと思い立ったのは、2017年になってからだった。画面全体のコントラストを強調し、それぞれの部分の特徴的な要素を際立たせて、全体を見えやすくするという手法だ。後には着色もなされ、肉眼で見た状態に近くなっている。

こうした過程を経て明らかになったのが、本稿で紹介する写真である。

繰り返すがこれらは、公にはされていても、詳細な分析や説明がなされたことはなく、注目を集めることもまったくなかったものだ。

オルセン氏にしても、さほど期待はしていなかったはずだ。ところがそこに「写っていた」ものは、彼の期待をはるかに超えたものだった。

まず写真には、アダムスキーとともに撮影現場を訪れていたグループのひとり、アルフレッド・C・ベイリーが写っている。その姿は、写真左上の空の一角を凝視しているように見える。

そこには、何があったのだろう。

解析された写真では、“母船”らしきものと、そこから飛び立った偵察機と思われるUFOが確認できるのだ。彼が左手を上げているように見えるのは、おそらく太陽光を遮(さえぎ)ろうとしているのだろう。

母船の底の部分には、開口部らしきものがあるのがわかる。位置関係を考えると、偵察機UFOは母船から発進したばかりだったのかもしれない。

次に、衝撃的な事実について説明しよう。

下の写真がそれだ。ただの岩山にしか見えないが、解析してみると丘の下に人影があることがわかった。じっと立ち、アダムスキーが構えたカメラのレンズをまっすぐに見つめているように感じられる。

ジルジェール氏の分析によれば、この人物こそアダムスキーがコンタクトした金星人“オーソン”だというのだ。

2017年11月26日、オルセン氏から着色した状態のオーソンの画像がジルジェール氏に送られてきた。このカラー画像をきっかけに、ジルジェール氏はオーソンに関するありとあらゆる資料をあたり、それがオーソンであることを証明しようと試みたのである。

オーソンについては、下記で詳しく述べていくが、確かにその姿は、イラストに描かれたオーソンの姿と酷似している。

いずれにしてもこの写真は、驚異的な事実で満たされていた。それが65年という長い年月を経て、ついに明らかになったのである。このようなケースは稀有(けう)としかいいようがなく、オルセン氏とジルジェール氏の嗅覚の鋭さにも驚くばかりだ。

アダムスキーは1953年に『Flying Saucers Have Landed』(『空飛ぶ円盤実見記』)という本を書いているが、そこではこの写真についてはひと言も触れていない。アダムスキー自身、写っているものに気づいていなかったのか、あるいは何らかの意図で隠したのか。

いずれにしてもこの写真は、アダムスキーが残した他の写真とは明らかに一線を画している。アダムスキーという人間、そしてUFO研究の原点にかかわる要素が写り込んでいるといっても過言ではないのだ。

UFOコンタクティーとして知られるジョージ・アダムスキーは、1952年ごろから核兵器に対する強い懸念を明らかにしていた。

その姿勢は、1965年にニューヨーク州シラキュースで行われた講演の内容にも色濃く出ている。そこで彼は、こう述べているのだ。

「人間は、ときとして正気とは思えない行いに出る。人間はもっとも発達した生き物であるはずだが、なにごとに対しても無知な態度をむき出しにすることがある。自分自身にも破壊的な結果がもたらされる可能性があるものの本質を、見きわめることができなくなってしまうのだ」

こうした思いがあったからこそアダムスキーは、“人類初の異星人とのコンタクト事例〟において、自分が中核的な役割を果たすことにいささかの違和感も覚えなかったのかもしれない。

そのアダムスキーについて語るとき、コンタクトの相手である金星人“オーソン”について触れないわけにはいかない。アダムスキーにしても、まさか自分が金星人を相手にCE5(第5種接近遭遇)を体験するとは思ってもいなかったはずだ。

しかし──。

オーソンの外見やアダムスキーとのコミュニケーションの内容については後述するとして、そもそもオーソンは本当に金星人だったのだろうか、という根本的な疑問がある。

実際、フランス人のUFO研究家・ライターのミッシェル・ジルジェール氏は、オーソンに対して冷静な視線を向けている。彼が2017年に出版した『We Are Here』には、次のような記述があるからだ。

「アダムスキーが偽・金星人に意識を操られた可能性は、考えられないだろうか? 自らを金星人と名乗ったオーソンは、本当は他の星からやってきた異星人で、より大きな意味のフレームワークでいう地球人とのコミュニケーション戦略を目論む存在だったとは考えられないか? そうであるならばアダムスキーは、ディスインフォメーション工作と欺瞞のインターフェイスとして用いられたことになる」

確かに、オーソンが自らを金星人だと名乗ったとしても、それを確認する手段はない。ジルジェール氏がいうように、一種の「戦略」として、そう名乗った可能性も否定はできないのだ。ただし、本稿の目的はそこではなく、あくまでも写真分析で明らかになった事実のみを紹介することにある。

確実にいえるのは、写真には不思議な人物が写っていて、それをアダムスキーがオーソンという金星人だったと語った──これだけなのだ。

1952年11月20日、現場で事件の目撃者となったのは、アリス・K・ウェルズ、ルーシー・マクギニス、ジョージ・ハント・ウィリアムソン、ベティー・ジェーン・ウィリアムソン、アルフレッド・C・ベイリー、そしてベティ・ベイリーの6人だった。いずれもアダムスキーの活動に強い関心を示していた人々である。

彼らはふたつのグループに分かれ、朝早くにカリフォルニア州ブライスで落ち合う予定になっていた。しかしアダムスキーが乗った車のタイヤが途中でパンクしてしまい、現場への到着はかなり遅くなってしまう。

落ち合った後は、当時の高速60/70号線(今日の州道10号線)を50マイル

(80キロ)ほど走ってデザート・センターに到着した。撮影の準備を始めたのは、現在はデザート・センター/ライス・ロードあるいは177号線と呼ばれている道だ。

当時のデザート・センターは、周囲を取り巻く砂漠地帯において、唯一のオアシスとして知られていた。ブライスとインディオという街の中間に位置し、高速60/70号線でどちらの街からも100マイル(160キロ)ほど離れていた。ちなみに現在は完全にゴーストタウンとなっている。

12時10分ごろ、1機の双発機が現場近くにあるコックスコーム山脈上空を通過した。アダムスキーたちのグループがいた場所から見ると、この飛行機は北東に位置するパーカーという街の方向に飛び去っている。

その後まったく同じ場所に別の機影が見えたが、これは飛行機ではなかった。中央部が大きく膨らんだ、いわゆる葉巻形UFOだったのだ。この物体は、空中に静止しては猛スピードで前方に飛ぶという動きを繰り返した。

UFOはまったく音を出さなかった。全体が銀色で、上部は太陽光を反射しながらオレンジ色もしくは赤色に輝いていた。

目撃者のひとりジョージ・ハント・ウィリアムソンは、機体の左右に“黒い楕円形”の模様、底には“大きな開口部”が見えたと語っている。細部まではっきりと確認できたのは、双眼鏡で観察していたからだ。高度は7000〜1万フィート(2000〜3000メートル)だったという。

目撃で中心的な役割を果たすこととなったウィリアムソンは、かつてアリゾナ大学で人類学を専攻していた。アメリカ北方を居住圏内としていた先住民族チペワ族に対する1年間の現地調査を行う過程で、UFOに対する興味を膨らませたようだ。ちなみに彼は、ロズウェル事件で有名なニューメキシコ州のリンカーン郡でも遺跡調査を行った経験がある。

その彼がアダムスキーに関心を抱き、アルフレッド・C・ベイリーと妻ベティ・ベイリーとともにアダムスキーのダイナーを訪れたのは、目撃事件の直前のことで、1952年11月の最初の週だった。

さて、葉巻形UFO目撃事件だが、このときの状況についてはアダムスキー自身が、1955年のイギリス、さらに1959年のニュージーランドで行われた講演で詳細に語っている。

「現場上空で見かけた双発機は、パーカーに向かっていた。私たちが巨大な母船を目撃したのは、この双発機が見えなくなった直後だった。双眼鏡で観察すると、主翼も尾翼もないことがわかった。機体の両側に楕円形が描かれていて、上部が太陽光を受けて光っていた。そして私はみんなに向かって、何人かその場に残って物体の観察を続けるよう、そして残りは望遠鏡を装着したカメラで物体を撮影する準備を整えるよう指示した」

これを参加したグループ側の視点から記すと、以下のようになる。

カメラと望遠鏡を取りに車まで戻ったアダムスキーを待ちながら、1時間ほどが経過した。時刻はすでに1時50分になっている。

それぞれのメンバーは、アダムスキーから700〜1300メートルほどの距離に散らばっていた。彼らはほぼ同時に、アダムスキーがいるあたりで何かが光っていることに気づき、光に向かって歩きだした。

ほどなくして、アダムスキーが手に持った帽子を振っているのが見えた。6人が集まったところで、アダムスキーはこういった。

「空飛ぶ円盤を見た。位置はここから800メートルくらいだ。望遠鏡を装着したカメラで数枚、写真を撮影した。円盤はもう飛び去った」

それから数分たって、一連の出来事が終わったことを確認したアダムスキーは、カメラから望遠鏡を外しはじめた。そうしながら、空飛ぶ円盤が戻ってきていないかもう一度確かめるようにあたり一帯を見渡す。次の瞬間、彼の動きが止まった。

視線の先を見ると、ふたつの丘の間に立っている男性の姿があった。一行に向かって手を振っている。アダムスキーは何もいわず、彼に近づいていった。この男性こそ金星人“オーソン”だったのだ。

「空飛ぶ円盤が丘の向こう側に姿を消して、それですべてが終わったと思った。カメラから望遠鏡を外し、撤収を開始した。何かないかと、もう一度周囲を見渡したとき、遠くに男性が立っているのが見えた。私に向かって手を振っている。距離は400メートルくらい。あのあたりでは採鉱作業をする人が多い。何か問題が起きて、助けを求めている可能性もあった。私は、彼にゆっくりと近づいていった」

そう語るアダムスキーだが、もちろん彼はまだ、そこに立っている男性が金星人であることを知らない。

「彼との距離が縮まるにつれ、奇妙な気持ちになっていった。はっきりと姿が見える距離まで近づくと、肩まで伸びた髪が風になびいていた。当時のカリフォルニアには、砂漠を移動しながらキャンプ生活を送るナチュラリストと呼ばれる人たちが多かった。しかし、この人物がナチュラリストではないことは明らかだった。ジャンプスーツのようなものを着ていたからだ。

さらに近づいていくと、彼は手を差し伸べてきたので、私も同じようにした。しかし彼は普通の握手をしようとはせず、手のひらを合わせるよう仕向けた。その瞬間私は、彼が宇宙からやってきたに違いないと感じた。彼は、先ほど見た空飛ぶ円盤に乗っていたのではないか? だとすればどうやって降りて、ここに立っているのか? 周囲を見渡して手がかりを捜したが、何も見つからなかった」

そしてふたりの会話が始まった。言葉ではなく、テレパシーを介したやりとりだ。説明が足りない部分は、身ぶり手ぶりといくつかの英単語で補った。

アダムスキーは、この会話について“思考転移”という表現を使っている。相手が自分の思考をすべて読み取っているように感じられる瞬間があったからだ。伝えようとしていることがそのまま映像となって脳裏に浮かび、相手に飛ばす感覚だったという。

ジョージ・ハント・ウィリアムソンとその妻ベティー・ジェーンは、このとき見たものに関して証言内容が常に一貫している。ふたりとも双眼鏡もしくは肉眼で「遠くのほうでアダムスキーが男性と話している」のを見た。

やがてアダムスキーは、彼と一緒に丘の向こう側に姿を消した。

アリス・K・ウェルズは、この男性の姿をスケッチにして残している。ウェルズは、遭遇現場に一番近い場所にいたという。また、事件後数か月して、ゲイ・ベッツという画家もオーソンの姿を絵に描いている。

話をしている間、アダムスキーは近くの丘に一部が隠れた状態の空飛ぶ円盤を見ることができた。これもまた、今回の解析で明確に姿が浮かびあがったものだ。

地表すれすれの空間に浮いていて、まったく動かない。形状は、典型的なアダムスキー型だったという。直径は11メートルほどで、底辺には3つの半球状構造が見られる。表面が銀色に輝き、上部にある“乗組員室”の部分には舷窓のような構造があった。

オーソンは、現場の地表に自分が残した足跡にアダムスキーの注意を向けるよう、しきりに試みていた。それが重要なものであることを、強く意識づけようとしていたのだ。

現場周辺は、砂が堆積してできた地層がむき出しになった土壌である。激しい風でも吹けば、足跡など簡単に消えてしまうだろう。だから、この足跡を何らかの形で残しておくべきだと促していたのかもしれない。

「核実験によって発する放射能が人々の不安を煽り、地球が破滅するかもしれないという恐れの感情を生んでいるのだ」──オーソンは身ぶりで、アダムスキーにそう伝えてきた。アダムスキーが彼から感じた想いはすべて、愛に満ちていたという。

やがてアダムスキーは、彼がどこの星から来たのかを知りたくなった。そこでまず太陽を指さし、円を描くような動きを見せ、ゆっくりと動かして一度止め(水星の軌道)、そしてもう一度動かし、そこで指を止めてみた(金星の軌道)。するとオーソンが反応する。もう一度同じ動きをしても、オーソンは同じ反応を見せた。そこでアダムスキーは、彼が金星からやってきたのだと解釈した。

オーソンは、外見的には23歳くらいに思えた。身長は165〜168センチほど。細長い指と丸い顔、そして灰色がかった緑色の美しい瞳が印象的だった。背中まで伸びた砂色の髪は、風になびいていた。中性的な、あるいは天使のようなという表現が一番近いだろうか。それでも男性であることは間違いなかった。

砂地に足跡をつけた靴は、スリッパのような形をしていた。コミュニケーションを取っている間は常に穏やかで、ときどき物理的な言葉も発している。そのときアダムスキーは、極東の国の言語の響きを感じ取ったという。

やがて、頭上にアダムスキー型円盤が姿を現した。上部にある舷窓のような部分の向こう側に人影が見えたが、それが男性なのか女性なのかはわからなかった。

オーソンが去ってしばらくすると、ジョージ・ハント・ウィリアムソンが現場にやってきて残された足跡を見つけ、写真撮影して石膏(せっこう)型を取った。かつて考古学を学んでいた彼は、石膏型キットを持ち歩いていたのだ。

ちょうどそのとき、アメリカ空軍の戦略爆撃機1機と戦闘機2機が現場上空を通過している。かなりの低空飛行だったので、ウィリアムソンは後に次のように語っている。

「アメリカ空軍のパイロットが、上空からUFOの着陸を目撃していたに違いない」

最後に、この日の出来事を説明する要素として、アダムスキー自身が残した言葉を紹介しておこう。

「オーソンは、私が機体のかなり近くに立っているため、十分気をつけるよう知らせてきた。話に夢中になって、彼が乗ってきた機体に右肩が近づいてしまった瞬間もあった。

機体のエンジンは動きつづけている状態だったらしい。地表との間に磁力線のようなエネルギーが存在していて、私の右腕は全体がしびれるような感覚にとらわれた」

アダムスキーがオーソンと遭遇した直後、現場上空を通りがかった3機のアメリカ空軍機だが、ウィリアムソンの言葉は当たらずともいえども遠からずだったようだ。

同日、サルトン・シー基地に向かうB−50スーパーフォートレスを操縦していたメイニーという名のパイロットが、コックピットの左前方に白から赤、そして緑と色を変えながら飛ぶ怪光を目撃しているのだ。

複数の資料の内容を突き合わせて考えると、それはちょうどアダムスキーたちがコンタクト現場を去り、夕食のためデザート・センター・カフェというレストランに向かったころだった。

「プロジェクト・ブルーブック」のファイルにも、次のような内容の電文が記録されている。

「デイビス・モンサン基地から飛び立ったロッキード航空機B-50−5626のパイロットによって、未確認飛行物体が目撃された。

問題の物体が目撃された時刻は山岳部時間20時05分、目撃現場はサルトン・シー基地の東10マイルの地点で、高度は1万6000フィート。航空機の進路は275度で、物体はパイロットから見て11時の方向にあった。

物体は空中で静止した状態にあり、白から赤、そして緑へと色を変えていた。やがて北西に向かって動きだし、しばらくして見えなくなった。パイロットは物体の推進システムおよび大きさ、そして形状を把握することはできなかった」

もしかするとこのパイロットは、アダムスキーが目撃した、オーソンが乗ったあのUFOと遭遇していたのかもしれない。高度な訓練を受けているパイロットがわからない物体となれば、それ以外には考えにくいからだ。

ちなみにアダムスキーは、講演において何回も「あの日、あの場にいた者はすべて母船を目撃している」ことを強調している。

いずれにせよ、1952年11月20日に、アダムスキーが一生に一度のチャンスに恵まれたことは間違いない。撮影された写真の真の意味が明らかになるまでは60年以上の年月が必要だったが、その価値は計り知れない。

これからはジルジェール氏とオルセン氏が先導する形で、アダムスキーの写真一枚一枚に対する検証が行われていくことだろう。それはこれまでキワモノ扱いされ、常にフェイクというレッテルを貼られつづけたアダムスキーの、“雄弁な沈黙”からの復讐となるのかもしれない。

宇佐和通

翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。

関連記事

陰暦11月の最初の満月の夜、火の玉が上がる!「パヤ・ナークの火球」の謎/遠野そら・MYSTERYPRESS

タイとラオス国境のメコン川流域で、年に一度のある晩に「火球」が天へ昇っていく。蛇神パヤ・ナークの火球と呼ばれる神秘現象は、メコン川に棲む巨大生物とも関係があるのだという。2022年のその日は10月10

記事を読む

人類は宇宙空間で天使に進化する!! /MUTube&特集紹介 2023年8月号

宇宙空間に飛びだした人間が遭遇する神秘体験。それは巨大な天使の姿であり、あるいは宇宙からのささやきだという。はたしてその正体は何なのか?彼らはわれわれ人類に何を求めているのか?三上編集長がMUTube

記事を読む

神と異星人の関係は? UFO多発地帯ホットスポットと古代聖地の謎/宇佐和通・海外チャンネルレビュー

UFOは太古から同じ場所に出現しつづけている、とする説がある。「ホットスポット」はなぜUFOを呼び込むのか、その謎に迫るドキュメンタリー。

記事を読む

ワニをも丸呑みするヘビの話など/南山宏のちょっと不思議な話

「ムー」誌上で最長の連載「ちょっと不思議な話」をウェブでもご紹介。今回は2022年10月号、第462回目の内容です。

記事を読む

おすすめ記事