幻の邪馬台国は沈没した!/MUTube&特集紹介 2025年1月号

三上編集長がムーの特集記事を解説!

記事を読む

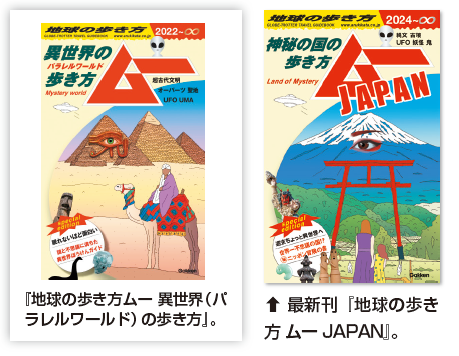

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー JAPAN』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

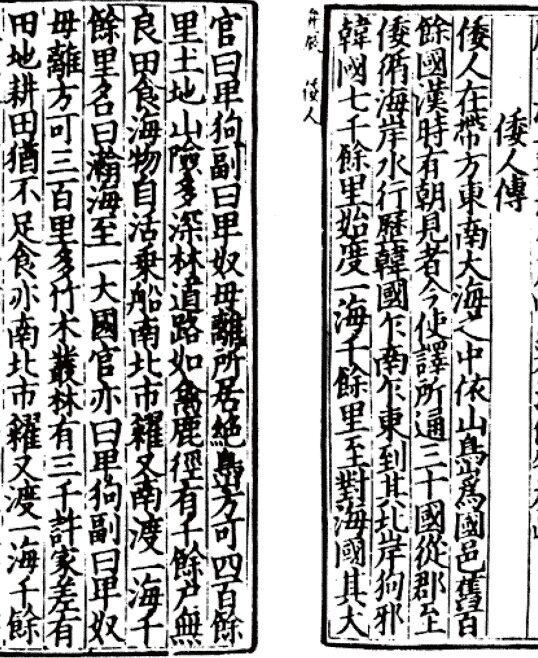

「また南に一海を渡ること千余里、瀚海(対馬海峡)という名である。一大(支)国に至る」

古代史に興味のある読者にはおなじみの、「魏志倭人伝」に書かれた邪馬台国へのルートの一部だ。

邪馬台国の所在地については、いまだに決定的なものがない。だが、途中まではかなりはっきりしており、ここに登場する一大国については、現在の壱岐と考えられている。そして、その王都跡とされているのが、長崎県壱岐市芦辺町と石田町にまたがる原の辻遺跡なのだ。

ちなみに「一大国」と書かれているのは『魏志』だけで、ほかの歴史書には「一支国」となっていることから、一大国は書き間違いだという指摘もある。

では、一大国とはどのような国だったのか。

「長官を『卑狗』、副官を『卑奴母離』といった。国の広さは約三百里四方。竹や木の茂みが多いが、家は三千ほどある。田畑が少しあるものの食料とするには足りず、南や北に海を渡って穀物を買い入れている」 というのが、「魏志倭人伝」に書かれた一大国の姿だ。

まさに小さな島の「クニ」というイメージそのものだろう。

原の辻遺跡の発掘調査は、大正12(1923)年から現在に至るまで断続的に行われており、弥生土器や石器、大量の鉄器などが出土。住居跡や墓地なども確認されている。

またこの王都は周囲を何重もの溝で囲った環濠集落になっており、全体が丘陵の上に作られている。なかでももっとも標高の高い地域が、王が暮らす宮殿として使われていたことも明らかになっている。

現在は、当時の様子がうかがえるように遺跡公園として整備されているので、遠い卑弥呼の時代の小さな「クニ」の雰囲気を味わうには最適の場所といえるだろう。

(月刊ムー 2025年11月号)

中村友紀

「ムー」制作に35年以上かかわるベテラン編集記者。「地球の歩き方ムー」にもムー側のメインライターとして参加。

関連記事

幻の邪馬台国は沈没した!/MUTube&特集紹介 2025年1月号

三上編集長がムーの特集記事を解説!

記事を読む

卑弥呼が操った「鬼道」跡が現存? トンカラリンの歩き方/ムー的地球の歩き方JAPAN

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー JAPAN』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

シャーマン、古代民族、裏鬼道…映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」が秘めるオカルト的血脈を観た!

妖怪・因習・戦後……話題の映画「ゲゲゲの謎」をムー的な視点で紹介。それは、血の物語であった。

記事を読む

聞こえてしまえば、取り込まれる……「死者の歌」の怪奇/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。あなたの聞いているその歌声。もしかしたら、それは、死者のものかもしれない。

記事を読む

おすすめ記事