古の大蛇には耳があった!? 大蛇の頭部の霊的アンテナに奇祭と信仰を見る!

全国に残る、悪霊や疫病を封じた大蛇伝説。そこには奇妙な共通点が……。巳年の今年は大蛇に注目!

記事を読む

12年に一度、巨大な大蛇が温泉街をうねり進む! 群馬県沼田市の「大蛇祭り」の背景には、神話に由来する壮大な物語が秘められていた…!

目次

遠い神代の昔のことである。

上野国(群馬県)赤城山の神が大蛇、下野国(栃木県)二荒山(男体山)の神が大ムカデに化身し、中禅寺湖の領有を巡って争っていた。戦場ヶ原での激戦の末、傷ついた大蛇は赤城山麓まで逃走。

川の畔(ほとり)で大蛇が体に刺さる矢を抜き、地面に突き刺すと、そこから不思議な湯がこんこんと湧出した。そして、その湯に浸かったところ、たちまち傷が癒えた大蛇は、追いかけてきた大ムカデを見事に撃退。

以来、神を追い返したことから、湯が湧いた地は「追い神」と呼ばれるようになった。さらに、赤城山の神が湯に浸かって年老いるまで過ごしたので、地名が「老神(おいがみ)」に転じたという――。

まるで特撮映画のようだが、この壮大なる神話は、群馬県沼田市にある老神温泉の開湯伝説だ。赤城山北麓の利根町に位置し、尾瀬や奥日光の玄関口といわれる老神温泉は、自然豊かな片品川の渓谷沿いに、昭和風情漂う10数軒の宿が建ち並ぶ。

草津や伊香保に比べるとマイナーだが、昔から皮膚病に効く湯治場として知られ、落ち着いた雰囲気が魅力となっている。

そんなこの地には大蛇信仰があり、毎年5月になると、第2金曜・土曜日の2日間にわたって「老神温泉大蛇祭り」が行われる。温泉の守り神にして、開湯の祖である赤城山の神に感謝し、人々が“大蛇神輿”を担いで温泉街を練り歩くというものだ。

老神赤城神社の例祭として、古くは昭和の初めから催されていたが、昭和39年(1964)に大蛇神輿が登場し、現在の祭りの形式になったという。

大蛇神輿には種類があり、通常は全長約25メートルの大蛇を模した若衆神輿と、全長約20メートルの大蛇を模した子供白蛇神輿が巡行する。

しかし、12年に一度の巳年(みどし)にだけ、全長108.22メートルもの大蛇神輿が出現し、特別渡御を行うのである。

「第61回」の祭りとなる今年2025年は、ちょうどその巳年。待ちに待った大蛇イヤーなのだ。しかも蛇は古来、金運や商売繁盛などの象徴とされ、巳年の巳月(5月)というのは、大変縁起の良い時期でもある。

この希少な好機を逃す訳にはいかない……!そう思った筆者は、巨大な蛇神を拝むべく(ついでに湯に浸かるべく)、老神温泉へと急いだのだった。

ゴールデンウィーク明けの5月9日の朝。

沼田駅(JR上越線)発の路線バスに30分程揺られ、老神温泉付近の道端で下車すると、一緒に降りた乗客の1人から声を掛けられた。

温泉街の方向を尋ねてくるその人物は、意外にも白人の若い男性。爽やかな感じの好青年だ。彼はオーストラリア人のS氏。聞けば、日本に長期滞在中で、生活拠点のある大阪からわざわざ大蛇祭りを見に来たらしい。

こうした奇祭を巡っていると、熱量が高い外国人観光客もよく見かけるが、彼のようなソロ活の若者はあまり多くない。これも何かの縁だろう、なんとなく波長の合った筆者とS氏は、祭りの間だけ行動をともにすることとなった。

いわば、大蛇を追うための即席バディである。ちなみに、自己紹介がてらS氏に月刊「ムー」を見せると、「ワオ!『ダンダダン』みたいだネ!」と反応したのが印象的だった。

さて、しばらく坂道を下り、温泉街の入口を過ぎると、畑の中に“緑色の長い物体”が見えてきた。

そう、お目当ての大蛇神輿である。祭りの開催に伴い、何日か前から農道に設置されていたようだ。

なんという存在感だろうか。我々は思わず、大蛇のそばに駆け寄った。

煩悩の数にちなむ約108メートルの蛇体が、デーンと台座の上に乗せられている。長い、長過ぎる。

前回の特別渡御が行われた2013年には、「最も長い祭り用へび(Longest festival snake)」として、ギネス世界記録にも認定されたという(現在は抜かれている)。

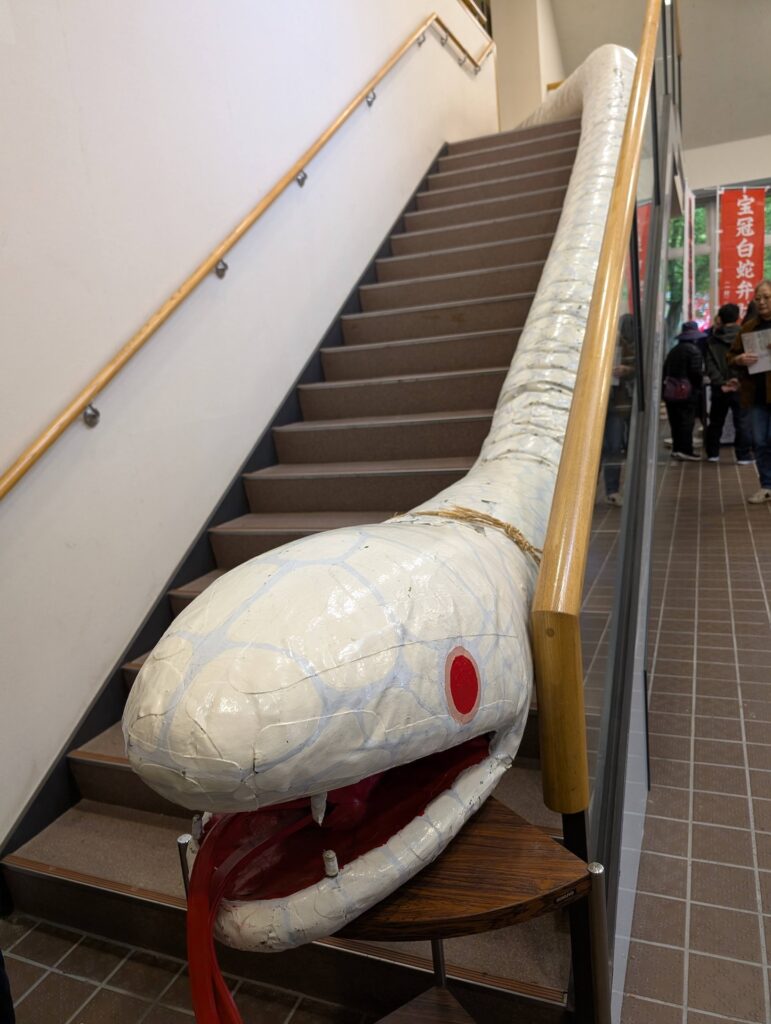

旅館前の交差点に位置する頭部は、大きな目と口があり、リアル系ながらも愛嬌のある顔立ち。

その口内には老神赤城神社の御札が納められ、喉元には首輪の如く紙垂が付けられている。

真っ直ぐに伸びる全身は、重さ約2トン、胴回り約1.3メートル。鱗模様に覆われていて、側面には等間隔で「老神温泉大蛇まつり」の赤文字表記がある。

これにはS氏も大興奮。彼はこうした日本独特の文化、特に祭りや温泉が好きなようだ。まさにインバウンド需要である。

この大蛇神輿は、2001年の巳年に合わせて、地元観光協会の有志が約2年かけて手作りしたもの。

モデルは実物のアオダイショウで、頭部は発泡スチロールをグラスファイバー、胴体はウレタンをテント生地で包んでいるそうだ。

最近は傷みが目立っていたため、クラウドファンディングで支援を募って修理したのだという。

今にも動き出しそうな感じだが、まだ蛇体は沈黙を保ち続けている。

果たして、昼過ぎからの特別渡御では、どんな力強いうねりを見せるのだろうか。

交差点からさらに坂道を下り、温泉街中心部に鎮座する老神赤城神社へ。

赤城神社は、赤城山を神体山とする山岳信仰が起源で、関東一円に数多の末社が分布している。

「赤城」の由来は諸説あるが、二荒山の神との戦いで負傷した赤城山の神が血を流し、山全体が赤く染まったことから、「赤き」が転じたともいわれる。

老神赤城神社では、その赤城山の神の御神体が大蛇として祀られているのだ。懸崖造(けんがいづくり)と呼ばれる独特な建築で、崖にへばりつくように社殿が建っている。

急峻な斜面の上に木造の舞台があり、京都の清水寺を少し彷彿とさせる雰囲気だ。

祭り当日、この舞台の上には、若衆神輿と子供白蛇神輿の大蛇がそれぞれ安置されている。どちらもなかなかの大きさだが、農道の巨大大蛇を見た後だと、赤子のように思えて可愛らしい。

神社に着くと、境内で神事を終えた神職や氏子らが、ちょうど拝殿脇の裏参道から出てくるところだった。先頭にいる1人は、「御神湯守(おんゆもり)の儀」と記された旗を持っている。

「御神湯守の儀」とは、大蛇の渡御に先んじて行われる儀式。古式に則り、温泉街の各宿を巡って、その浴場などを清めるのだ。

午前11時頃、裃などの装束を着た10人程の集団が、ゾロゾロと一列で歩き出した。神社前の坂道を下り、川の方へ進んでいく。

すると程なくして、彼らは川岸に建つ1軒の旅館に到着。玄関から館内に入り、挨拶の口上を述べてから、奥の浴場へ向かった。

浴場では、宮司による祝詞奏上の後、“御神湯(ごしんとう)”が湯船に注がれる。

この御神湯は、各宿の温泉の源泉で、老神赤城神社に供えて祈祷を受けたものだ。つまり、神聖な湯である。その後、開湯伝説にちなみ、「えいっ」という掛け声で、長い矢を湯に3回突き刺す。これによって、温泉街の繁栄や、訪れる人々の無事故を祈るのである。

かつては、湯が湧出したとされる5月7日及び8日に、赤城山の神が入湯に訪れるとして、早朝より巳刻(午前10時頃)まで湯船の周りに注連縄を張り巡らしたという。

数分後、浴場を清めた一行が外に出てくると、玄関前に整列。宿の従業員数人を囲むように並んだ。そして1人が従業員に対して刀を構え、切りつける所作で厄切りを行った。

さらに、宮司が祈祷を行うことで、この宿のお祓いは完了。一行は再び列を成し、次の宿へ向かって歩き始めた。同様のお祓いを粛々と繰り返し、数時間かけて温泉街中の宿を清めていくのである。

しかし、さすがに彼らにずっと張り付く訳にもいかず、途中で筆者らは元来た道を戻り、老神赤城神社に程近い利根観光会館へ移動。祭りを主催する観光協会の施設だ。

敷地内には、普段は大蛇神輿を展示している「大蛇みこし展示館」や、朝市が行われるイベント広場があり、既に人々が集う賑やかな雰囲気となっていた。

温泉街のマスコットキャラ「じゃおう君」のグッズ、山口県岩国市の天然記念物「岩国のシロヘビ」、大道芸人のパフォーマンス……こうしたものを眺めたりしながら、広場に腰を据えて大蛇が動き出すのを待った。

午後3時になり、ようやく大蛇神輿の前で出発式が始まった。先程の神職らの他、お揃いの法被やTシャツを着た約300人の担ぎ手が集い、厳かに安全を祈願。また燃料の如く、大蛇の頭や口に神酒が注がれた。

そして午後3時半、太鼓の音が鳴り響き、いよいよ大蛇が長い眠りから目覚めたのである。

「わっしょい!わっしょい!」

威勢の良い掛け声とともに、大蛇は左右にクネクネとうねり、蛇行しながら坂道を這い進む。思いのほか動きが速いが、その長さ故に、目の前を通る蛇体はなかなか消え去らない。なるほど、これは圧巻の光景だ。

大蛇を指す「オロチ」は、「お」は尾、または山、「ろ」は接尾語、「ち」は霊力、または霊力を持つものを表すといわれ、すなわち“山の神”とも解せるが、まさにそれに相応しい威容だ。

祭祀や祀りの「祀」に「巳」が含まれているのは、昔の人々にとって、自然神の代表格が巳(蛇)だったからというのも頷けよう。

それにしても、大蛇の周辺は人が多く、一旦通り過ぎると頭部に追いつくのも一苦労だ。

裏道を走って迂回することで、どうにか大蛇の正面に出たが、この“神を追う”行為もまた「追い神(老神)」といえそうである。

梵天に先導されて坂道を下り、長蛇の列(大蛇)は観光会館と赤城神社の前を通り過ぎていく。どうやら「御神湯守の儀」のように、宿がある場所を一通り巡るらしい。

各宿の前には、予め御神湯の桶が置かれており、その湯を柄杓で蛇体に掛けることで大蛇を癒すという。

程なくして、大蛇はT字路を慎重に右折すると、川に架かる吊り橋の方へ向かった。ところが、ここで予期せぬ事態が発生。見物客が多いため、早々と橋の手前の道が封鎖されてしまったのである。

少々困惑していると、周辺を偵察していたS氏が「こっち、こっち!」と手招きしてくる。近くのホテルが川沿いの庭を一般開放しているというのだ。

そこは目の前に木々があり、撮影向きの場所でこそなかったものの、橋を渡る大蛇の姿は一応確認出来た。遠巻きに眺めると、大勢の担ぎ手が足となって動くのは、ちょっと大ムカデ(百足)のようでもある。

永遠に蛇体が横切り続ける気さえしたが、川の対岸にある旅館を経由し、大蛇がこちらの通りまで戻ってくるのに、さほど時間はかからなかった。いつの間にか大蛇の頭部に若い女性が跨り、勇ましく梵天を掲げている。

赤城山の神は女神で、特に女性の願いを叶えるともいわれるので、それを彷彿とさせる状態だ。

聞けば、12年前(2013年)の特別渡御では、この女性の母親が同様に、大蛇の頭部に跨ったのだそうだ。親子2代とは、なかなか素敵な話ではないか……と、思っていたその時。隣で突然「うわあ!」と悲鳴が上がった。

列に迫ったS氏がもみくちゃになり、そのまま人ごみに飲まれて消えてしまったのだ。赤城山周辺には神隠し伝説も残るが、まるでそのような印象である。

幸い少し先で渡御は休憩となり、その隙にS氏と再会することが出来た。やや疲労のにじんだ彼は「温泉に入るから大丈夫」と微笑んだ。

スナックや射的屋、芸者の置屋、ストリップ劇場の跡地……歓楽温泉だった頃の名残が色濃いエリアを抜け、改めて川を越えると、やがて大蛇は温泉街の外れに到達。ここが折り返し地点である。

興味深いことに、この道の数百メートル先の場所には、江戸時代に日光から勧請された二荒山神社が建っている。

赤城山の神を祀る老神温泉と同じ町内(日光方面)に、何故かライバルに当たる二荒山の神(分霊)も祀られているのだ。

崇拝していたと思しき氏族の墓所が近くにあるようだが、詳細については不明である。ただ、日光二荒山神社の神主を代々務める家系のひとつと、その氏族の苗字が同じである点は気になるところだ。

いずれにせよ、さすがに二荒山神社に寄ることはなく、大蛇は元来た道を引き返していく。細い道でUターン出来ないため、担ぎ手自身が体の向きを変えて、一時的に尻尾の方を先頭にして脱出した。

その後、大蛇は最後の難関である長い上り坂を通過。観光会館の方まで戻って来た。

「わっしょい!わっしょい!」「良い“わっしょい”出てるよ! 頑張れー!」

皆、疲労を滲ませながらも、煩悩を振り払うかのように、一心不乱に蛇体を担ぐ。ふと気が付けば、S氏も担ぎ手の一員になっているではないか。

短時間だけ飛び入りで参加出来たようだが、なんとなく「長いものには巻かれろ」ということわざを思い出した。

S氏に神輿を担いだ感想を伺うと、「想像以上にヘビーだった」とのこと(蛇だけに……)。

もうすぐオーストラリアに帰るという彼にとって、日本での楽しい思い出になったのならば何よりだ。

こうして午後5時半頃、大蛇神輿は先程の農道に無事帰還。祝詞奏上と三本締めをもって、久しぶりの特別渡御は幕を閉じた。

だが、祭り自体はまだ終わらない。この後も、夜になってから若衆神輿が出発。数十名の若者が蛇体を担いで各宿を巡り、振る舞い酒の盃を回し飲みするなど、威勢良く商売繫盛を祈願したのである。

また併せて、「白蛇日本三大聖地」として山口県岩国市とともに当地と交流がある、蛇窪神社(東京都品川区)の「江戸神輿」渡御が行われた。

さらに、翌日もこれらに加えて子供白蛇神輿が巡行し、温泉街はいつになく活気に溢れたのであった。

老神温泉に伝わる大蛇と大ムカデの開湯伝説――これは古墳時代、「毛野国」が上毛野国(後の上野国、群馬県)と下毛野国(後の下野国、栃木県)に分裂した際に起こった、激しい領地争いから生まれた話と見られている。

同様の伝説は「戦場ヶ原神戦譚」などとして、複数のバージョンが他の地域でも伝えられている。しかし、二荒山の神=大蛇、赤城山の神=大ムカデで、前者が勝利したとされるのが一般的である。

ところが老神温泉では、両神の化身が逆転して伝えられているのだ。一体何故なのだろうか。

一説によれば、平安時代に平将門を討伐した武将として知られる、藤原秀郷(俵藤太)の大ムカデ退治伝説が影響しているという。

この伝説は、近江国(滋賀県)の大蛇に依頼された秀郷が、三上山に巻き付く大ムカデを矢で射止めるという話で、老神温泉の開湯伝説と要素がよく似ている。すなわち、大蛇=“勝者”、大ムカデ=“敗者”を表すと取れる訳だ。

従って、赤城山と二荒山の神戦は、下毛野国側にとっては、戦いで土地を勝ち取った二荒山軍が大蛇で、負けて逃げ帰った赤城山軍が大ムカデ。一方、上毛野国側にとっては、形勢不利であった赤城山軍が一時撤退後、最終的に二荒山軍を追い返しているので、勝利したと解釈出来るのだ。

そのため老神温泉(利根地区)では、赤城山の神が大蛇で、二荒山の神が大ムカデになったと考えられる。

また、山の神にして水神とされる大蛇は、日本各地にその伝承地があるが、一般的に河川の氾濫や洪水、土砂崩れなどを象徴するといわれる。老神温泉は、そうした災害に幾度も見舞われ、元々あった川原から高台に移転した歴史を持つ(直接の移転理由はダム建設)。橋の上からは、川底に沈むかつての温泉の遺構が今も見える。

これらから鑑みると、老神温泉で大蛇を篤く崇敬するのは、治水祈願の意味も込められているのかもしれない。

なお当地周辺では、明治時代まで「オタスケ」と呼ばれる行事があったそうだ。毎年5月、村境に藁人形を立てて、それを村人が「オタスケ、オタスケ」と連呼しながら、竹槍で突き刺すという内容である。

この藁人形は二荒山軍を象徴したもので、つまり「オタスケ」とは、当地の氏子達による赤城山軍への“助太刀”を意味するという。

そして、後に「オタスケ」の行事が変容した結果、大蛇祭りになったとする見方もあるようだ。

古来、脱皮を繰り返すことから、復活や再生の象徴ともされる蛇。

大蛇神輿には、昭和の全盛期に比べて客足と宿数が減少した、老神温泉の切実な願いも託されているのだろう。開湯伝説で赤城山の神が蘇ったように――その大いなる霊力は、再び温泉街に繁栄をもたらすに違いない。

影市マオ

B級冒険オカルトサイト「超魔界帝国の逆襲」管理人。別名・大魔王。超常現象や心霊・珍スポット、奇祭などを現場リサーチしている。

関連記事

古の大蛇には耳があった!? 大蛇の頭部の霊的アンテナに奇祭と信仰を見る!

全国に残る、悪霊や疫病を封じた大蛇伝説。そこには奇妙な共通点が……。巳年の今年は大蛇に注目!

記事を読む

白川郷は「蛇神の郷」だった! 水神への畏怖と大蛇伝説が重なる裏聖地の神秘

世界遺産・白川郷には多くの大蛇伝説がある。水とともに生きてきた山村の蛇神信仰を追う。

記事を読む

鬼が街を疾走し、白い粉と門寄りで厄除け! めでたき伝統行事「豊橋鬼祭」/奇祭巡り(前編)

いかつい鬼が走り回り、白い粉が乱れ舞う……!毎年2月、愛知県豊橋市で行われる天下の奇祭「豊橋鬼祭」に隠された古代秘史とは?

記事を読む

名状しがたき不詳の怪物「鵺/鵼」/幻獣事典

世界の神話や伝承に登場する幻獣・魔獣をご紹介。今回は、頭は猿、躯は狸、尾は蛇、手足は虎ーー「鵺」です。

記事を読む

おすすめ記事