香川の首切峠と山形の座敷童子で”霊にモテモテ”!?/松原タニシ・田中俊行・恐怖新聞健太郎の怪談行脚

異色ユニットが、行く先々での怪奇体験を公開する。今回は香川の心霊スポット「首切峠」と山形の「座敷童子の宿」。霊的なタフガイの体験に震える!

記事を読む

香川県に伝わる巨人妖怪オジョモ。ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、地元では意外な愛されキャラ。しかも各地に異なる伝承も。そんなオジョモの怪異を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

〈未知なるものの足跡〉には、ロマンがあります。われわれの知る、どの生き物にも当てはまらない、足の形状、その大きさから、いったいどんな姿をしているんだろうと思い巡らせ、いつか出会えるんだろうかと想いを馳せることができます。

しかし、このようなロマンあふれる足跡を残すものは、まるで初めからこの世に足跡しか存在していないかのように一向に姿を見せません。未知は未知のまま。真偽の不確かな証言、疑惑だらけの写真といった膨大な記録と、そこに「いた」という可能性を示唆する様々なフィールド・サインによって、〈足跡〉は世界中の人たちから強い関心を集め、議論や考察の対象となって情報は日々更新されています。

日本にも鬼、天狗、河童、巨人、幽霊などが残したとされる足跡があります。

忘れ去られた物語に思い巡らせ、未だ見ぬものたちへ思いを馳せましょう。

今回の妖怪補遺々々は香川県に伝わる妖怪【オジョモ】をご紹介いたします。

香川県丸亀市と坂出市の境にある飯野山は標高422メートル、かつては女人禁制の山といわれ、大変恐れられていました。しかし今は富士山に似て美しく雄大であることから、讃岐富士とも呼ばれる美しい山として知られています。

丸亀市の公式ホームページによると、この山を作ったのは【おじょも】と呼ばれる、山を作るのが得意な大男だそうです。おじょもは日本中を歩きながら山を作って回っており、ふと、「そうだ、讃岐にも山を作ろう」と思い立ち、瀬戸の海を跨いで、そっと土を落としました。それが、飯野山なのだといいます。これは良い山ができたぞと満足していると急にもよおしてきたおじょもは、飯野山と大麻山に足をかけ、おしっこをしました。それが川となって、土器川になったといいます。この放尿時、足をかけた際にできた足跡が、今も山に残っているのだそうです。

急に山を作ろうと思い立ったかと思ったら、急におしっこ。なんて自由なんでしょう。

すでにいいキャラのおじょも。民俗資料ではどのように語られているのでしょうか。

『新編 香川叢書 民俗篇』では、【オジョモ(大人)】は飯野山と青ノ山に両足をかけ、瀬戸内海の水を飲んだとされています。この時についた足跡が山の頂上の岩に残っているそうです。こちらは出すのではなく、飲むのですね。讃岐平野の窪んだ土地や、こじんまりとした山は、この大人(オオヒト)のオジョモが地団太を踏んだり、踏みつけたりした跡なのだそうです。

通称「タカンボサン」と呼ばれる大高見峰は、綾南、綾上、綾歌に跨る山です。この山と飯山(飯野山か)を跨いだ【オジョモ】が、県内最長の河川である綾川で手を洗ったといわれています。この時、右足に力が入ったのでタカンボサンが引っ込んでしまい、大タカンボと小タカンボができたのだといいます。

また、オジョモではなく、【孫太郎】という名の男が、飯野山と二子山をひと跨ぎにしたので、ふたつの山の頂上にその足跡が残っているという伝説もあります。

『綾上町民俗史』では【オジャモ】と表記されています。大高見峰山(タカンボサン)と飯山を跨いで、綾川で手を洗った伝説と同じ内容でした。

『讃岐民話集』ではオジョモの名は出てきませんが、大きな巨人が登場します。巨人はフゴ(畚=土砂などを運搬する道具)を天秤棒で担いで讃岐へやってきました。前のフゴに入った土を静かにまいたら、飯野山ができました。後のフゴの土を無造作にまいたら、できたのは青ノ山でした。巨人がフゴの土を振ると、それは二子山となり、草履を振ってできたのが赤山なんだそうです。そして、飯野山と二子山に両足をかけて崩したのが土器川で、二子山にも飯野山にも巨人の跨いだ時の足跡と称するものが岩の上に残されているそうです。

『飯山町史』によると、飯野山の頂上から20メートルほど西南に下がったところの安山岩の巨石には、長さ42センチ、幅28センチの巨人の右足跡らしい窪みが刻まれています。指の数は5本あり、足の裏の凹凸までもわかるそうで、これは山に住んでいた【おじょも(魔物)】の歩いた足跡なのだといいます。

おじょもは山造りの名人で、土の入ったフゴを担ぎ、後ろのフゴの土で城山と常山を造り、前のフゴの土で美しい飯野山を造ったそうです。同資料には【魔神(おじょも)】の表記もあります。

また、おじょもは地元の人たちに愛される存在のようです。

県道香川善通寺線に属する一級河川・土器川。そこに架かる中方橋。その付近にある河川敷運動公園は、運動競技やレクリエーションの場として利用されています。

昭和61年、この公園では町制施行30周年記念行事として、「おじょもまつり」というイベントが行われました。「どじょう汁日本一大賞」「子供祭」「飯山音頭の総踊り」「桃の早食い競争」などを組み合わせた飯山独自のイベントとして町民に愛され、昭和62年8月に開催された「おじょもまつり」は、なんと建設大臣から水辺の風物詩・ふるさと賞を受賞しています。

おじょもはお菓子にもなっていました。「おじょも伝説」という商品で、ミルク入りの抹茶饅頭。包装には「おじょも」についての説明が書かれており、二つの山に座って饅頭?を食べている愛らしい「おじょも」のイラストと彼の足跡が描かれています。この足跡は、お饅頭にも焼き印されています。もちもちした食感がたまらない、渋いお茶ととても合う、おいしいお饅頭です。

本稿でオジョモの名称に「魔物」「魔神」と併記している箇所がありました。お饅頭にまでなっている、こんな優しげな巨人にあてる言葉としてはちょっと微妙なのではないかと違和感を覚えた方もいらっしゃることかと思います。オジョモの記述がある資料を集めてみて、わかったことがありました。この名称を使うのは、山作りの巨人を指す場合だけでなく、妖怪的なもの全般を指す総称として使われる場合もあるようなのです。

おおきな【オジョモ】

阿波から落ちてきた三好という人物が、カシジという地に住むこととなりました。屋敷を構え、寺を建立し、三好の先祖を祀った荒神様の祭りも行われるようになります。

このカシジという地には人だけでなく、【オジョモ】も棲んでいました。

そして、事件は起きてしまいます。

ある家の母親が子供を寝かしつけ、風呂に出かけました。ゆっくり温まってから帰途についていると、自宅のほうからわが子の泣き声が聞こえてきます。

目を覚ましてしまったのかと急いで帰ると、家の中は灯りもなく真っ暗で、どうも様子がいつもと違います。

慌てて寝室を開けると、泣き叫ぶ我が子を手玉のようについて弄んでいる、大きなものがありました。オジョモです。

母親が大声を上げると、オジョモはどこかへと姿を消してしまいました。

恐ろしいものを投げる【おじょも】

瀬戸内海に浮かぶの与島という島の話です。

漁師の親子がありました。ある日、沖へ漁に行くと急に突風が吹いてきて、どうやっても舟は自分たちの島に向かなくなってしまいます。そうして帰れぬまま日が暮れてくると、「どこかに舟をとめないと危ない」と父親はいいます。

父親は【おじょも(化け物)】が出ることを恐れていました。

このままではいつまでも帰れないのでしかたなく、真島という島に舟をつけました。

寒くなってきたので、山へ行って火を熾して当たっていると、白髪の婆さんがやってきて、ふたりがしているように手を出して火に当たりだしました。

漁師の親子は戦慄しました。

ここは人なんているはずのない島なのです。婆さんは化け物に違いありません。

父親は、息子にこう伝えました。

「お婆さんに焼いてやるから、舟にいって魚をとってくるんだ」

そういうことかと息子は理解し、山を下りて舟の中でじっとしていました。

父親はしばらく白髪の婆さんと火に当たっていましたが、「息子が戻ってこないので今度は自分が見てくる」といってこの場を離れ、山を下り、そのまま逃げてしまいます。そして舟に乗って息子と必死に櫓をこぎ、沖の方へと逃げました。

一方そのころ、婆さんはふたりが戻れば食ってやろうと考えていたのですが、いくら待っても戻りません。ようやく、獲物に逃げられたのだとわかって、婆さんは怒りの形相で山の下まで追いかけました。しかし、親子の船は沖のほうへと向かっています。

山から下りてきた婆さんは、怒り狂って叫ぶでもなく、泳いで追いかけるでもなく、何を思ったかその場で乳房を出しました。そして、乳房を手でちぎり、親子の乗る舟のほうへと投げたのです。婆さんの投げた乳房が当たって舟は大きく揺れ、婆さんの方へと引かれそうになりました。幸い、だいぶ沖の方へと漕ぎ出していたので、そのまま無事に帰ることができたといいます。

味噌と【オジャモ】

綾歌郡綾川町牛川の水原に丈八という方がおりました。

ある晩、家で寝ていると【オジャモ】が現れます。

「丈はんなめよか、味噌なめよか」

そんな気味の悪いことをいうので、丈八の女房はこう返しました。

「丈はんなめんと味噌なめていた」

すると【オジャモ】は味噌部屋へ行って、作り込んでいた味噌をみんな嘗めてしまいました。朝になって女中が部屋の戸を開けると、あまりの臭さに倒れ、3日間も寝込んでしまったそうです。

【おじょもの道】

飯野山と高鉢山の間には、【おじょもの道】という目には見えない通路があるそうです。岸の上という地区が、ちょうどその通路に当たっているといいます。

夜、子供がこの道を通って「おじょも」に行き会ってしまうと熱が出るといわれ、とくに子供たちからは大変恐れられたそうです。

結局のところ、オジョモとはいったい、なんだったのでしょうか。

飯山町では昔、小さい子を躾けるのに「おじょもにかますぞ」という脅し文句が使われていたそうです。讃岐では〈妖怪〉を指すのに「マノモン」「マド」「オジョモ」といった言葉が使われていたそうです。

化け物の総称として使われていた言葉が、山作りの巨人の固有名詞として定着してしまったのか。あるいは元から巨人の名称としてでなく、ただ「化け物」といった意味で呼んでいただけなのか。

最後にもうひとつ気になる【おじょも】をご紹介します。

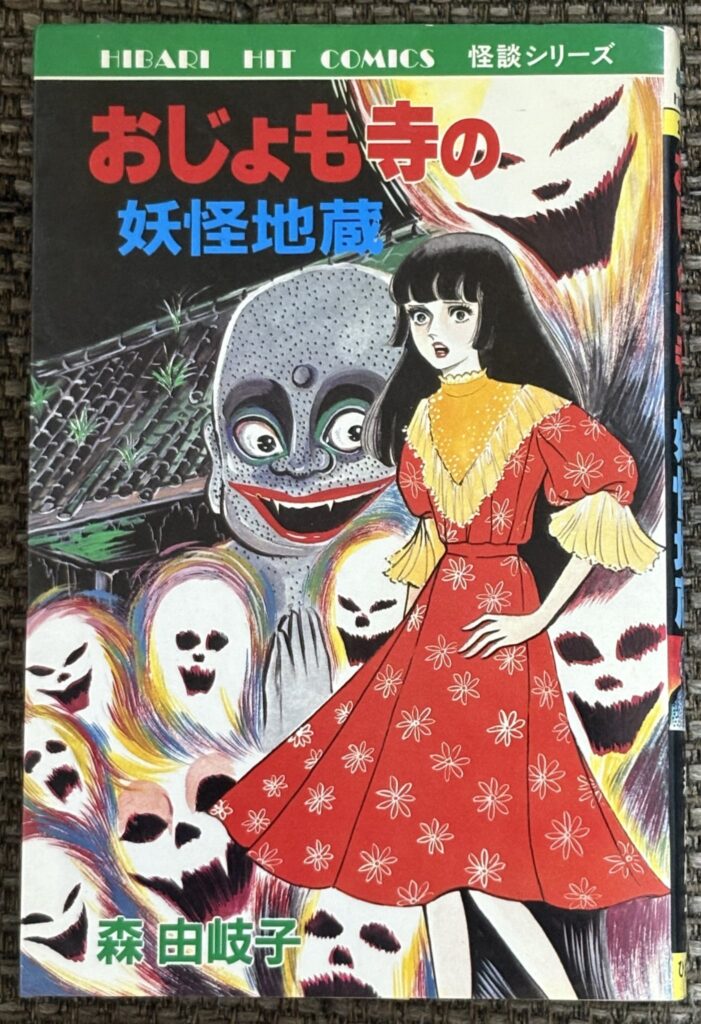

森由岐子『おじょも寺の妖怪地蔵』は、ひばり書房から1984年に刊行された怪談シリーズの1冊で、【おじょも】という名の妖怪が登場します。ただ、こちらは同名というだけで、本稿で紹介した「おじょも」との関連はおそらくありません。

【参考資料】

谷原博信「讃岐山村の伝説と昔話」『あしなか』第221号〈1991〉

『新編 香川叢書 民俗篇』〈1982〉

『飯山町誌』〈1988〉

『綾上町民俗史』〈1982〉

三木春路『讃岐民話集』〈1944〉

『日本の民話 18 讃岐・伊豫篇』〈1975〉

森由岐子『おじょも寺の妖怪地蔵』〈1984〉

丸亀市 公式ホームページ https://www.city.marugame.lg.jp/page/3063.html

きさらぎ https://www.kisaragi.co.jp

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

香川の首切峠と山形の座敷童子で”霊にモテモテ”!?/松原タニシ・田中俊行・恐怖新聞健太郎の怪談行脚

異色ユニットが、行く先々での怪奇体験を公開する。今回は香川の心霊スポット「首切峠」と山形の「座敷童子の宿」。霊的なタフガイの体験に震える!

記事を読む

雪原を疾走した一本足の妖怪か? 岩木山に巨人「オオヒト」の足跡が出現!

青森県弘前市の岩木山。津軽平野にそびえる最高峰の雪原に、謎の足跡が発見された。ホラー作家で妖怪研究家の筆者が、その正体を巨人伝説の観点から考察する!

記事を読む

怪談で涼をとりましょうーー無気味で不吉な犬の怪異集/妖怪補遺々々

暑い日が続きます。そこで今回は、黒史郎から暑気払いの怪談をお届け。それも、妖怪や幽霊譚ではなく、むしろそれらよりも強そうな〝犬〟にまつわる怪異な話を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家

記事を読む

異星人との密約を主導するとされるアメリカ政府秘密機関「MJ-12」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、1980年代の終わりに突如公開された極秘文書と、「MJ-12」と呼ばれた米政府の秘密機関

記事を読む

おすすめ記事