国宝級の巨大「蛇行剣」が出土!!/MUTube&特集紹介 2023年4月号

日本古代史上、最大の鏡と剣が奈良の古墳で発掘された。類例のない宝物を手にしていたのは、いったいだれか? この謎を三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

福岡県の小社に祀られる謎の神像を手掛かりにして、霊剣信仰とリンクした幻の九州王朝の秘史を明るみにする! 三上編集長がMUTubeで解説。

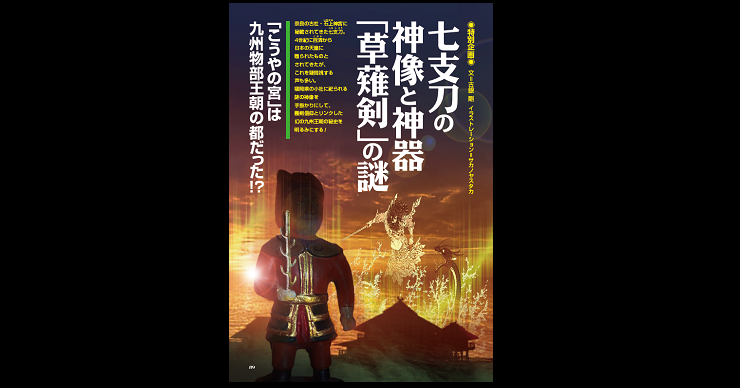

九州北西部に位置する福岡県みやま市ののどかな田園地帯に、地元の住民によって守られてきた「こうやの宮」と呼ばれる小さな神社がある。神社というよりは祠と呼んだほうがふさわしい規模だが、このお宮の社の中に安置された、ふだんはかたく閉ざされた厨子の中には、謎を秘めた一軀の神像が御神体として祀られている。

それは、赤いマントのようなものをまとい、帽子のようなものを耳が隠れるほどに深くかぶっていて、およそ「神像」に似つかわしくないのだが、何よりも目を引くのは、右手に掲げもっている棒状のものだ。それはただの「棒」ではない。左右に枝のようなものが何本か延びているからである。

その姿形は、古代史に詳しい読者なら、「あれ」によく似ていることに気づくだろう。──そう、日本有数の古社である奈良の石上神宮に伝世されてきた「七支刀」に、そっくりなのだ。事実、この神像がもつ棒状のものは郷土史家のあいだでは七支刀を模したものと推測されていて、神像自体も俗に「七支刀を持つ神像」と呼ばれているのだ。

なぜ、奈良から遠く離れた北部九州の片田舎の小社に、「七支刀を持つ神像」が祀られているのか。

この謎解きを試みる前に、まずは七支刀そのものに関する基本的な情報を確認しておこう。

石上神宮は、奈良県天理市布留町に広がる木々の生い茂る小丘に鎮座し、神武東征の折、タケミカヅチが天より下したという霊剣フツノミタマを神として祀っている。平安時代に成立した史書『先代旧事本紀』によれば、第10代崇神天皇の時代に、大和朝廷の軍事・警備を司った有力豪族・物部氏の遠祖・伊香色雄命が、この霊剣を、物部氏の祖神ニギハヤヒが高天原からもたらした

「十種神宝」とともに布留の地に祀ったことに石上神宮は始まるといい、この縁起が示唆するように、その祭祀は物部氏によって司られてきた。

石上神宮は貴重な神宝を収める神庫を有したことでも知られるが、その神庫は刀剣などの兵器も多く収蔵し、皇室の武器庫としての役割も担ったといわれている。

七支刀は、この神庫に古くから社宝として収蔵され、伝世されてきたのである。ここで、国宝にも指定されているこの刀剣の具体的な形状を説明しておこう。

それは鉄製の両刃の剣で、刀身の左右に互い違いに3つずつ小枝のような突起がある。この小枝状の6つの突起に刀身本体の切っ先を加えると「七枝(支)」となる。

柄や鞘などの外装はなく、全長は74.8センチ、刀身は約65センチ。いつの時代から神庫に収められたのかは不明だが、江戸時代には「六叉鉾」「六叉刀」などと呼ばれていた。

奇っ怪な形状からは刀剣や鉾としての実用性はおよそ感じられず、魔除のための呪刀の一種とみるのが通説である。

(文=古銀 剛)

続きは本誌(電子版)で。

webムー編集部

関連記事

国宝級の巨大「蛇行剣」が出土!!/MUTube&特集紹介 2023年4月号

日本古代史上、最大の鏡と剣が奈良の古墳で発掘された。類例のない宝物を手にしていたのは、いったいだれか? この謎を三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

触れれば祟る「古墳」の怪談/吉田悠軌・怪談解題

古代の人々の墓である古墳。その数は確認されているだけでも16万基にもなるというが、盗掘され、あるいは平地に戻されて現存しないものも多い。そして、古墳に手をつけたとき恐ろしいことが起こった――という報告

記事を読む

イースター島のモアイ像は2万年前に作られた!!/MUTube&特集紹介 2025年8月号

南太平洋のイースター島にあるモアイ像を作ったのは2万年前の超古代文明を築いた人々だった! その根拠となるのは、極が移動するポールシフトだ。どういうことか? 三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

エジプト・ザイトゥーンの聖母マリア・コプト教会/MUTube&特集紹介 2025年1月号

三上編集長がムーの特集記事を解説!

記事を読む

おすすめ記事