資本主義は戦争を止められない! AIに委ねて暴力を捨てる時代は来るのか?/シークエンスはやとも 噂のホウダン 第6回

霊界と芸能界、そして都市伝説界隈から世界を見る芸人が、気になる噂のヴェールをめくる。今回は「戦争と資本主義」。資本主義が戦争を加速させるなら、社会の運営をAIに任せてしまえばいい?

記事を読む

太平洋戦争激戦地のひとつ、硫黄島。日米双方に多くの犠牲を出した島は、現在でもさまざまな怪談が語られる場所として知られる。硫黄島にゆかりのあるあの国民的アイドルも、奇怪な体験をしたことを発信していた――。

8月はアジア・太平洋戦争を振り返る季節だ。終戦80周年となる今年は特に、当時の体験談や記憶に触れる機会が多くなるだろう。

怪談もまた、過去を掘り起こすためのツールになる。そして怪談において、過去は現代と直接に結びつく。今ここにいるわれわれの体験談を通じて、戦争などの歴史がまざまざと浮かびあがってくるからだ。そうした戦争怪談のなかでも、最もメジャーかつ証言が多いのは、「硫黄島」にまつわる怪談だろう。

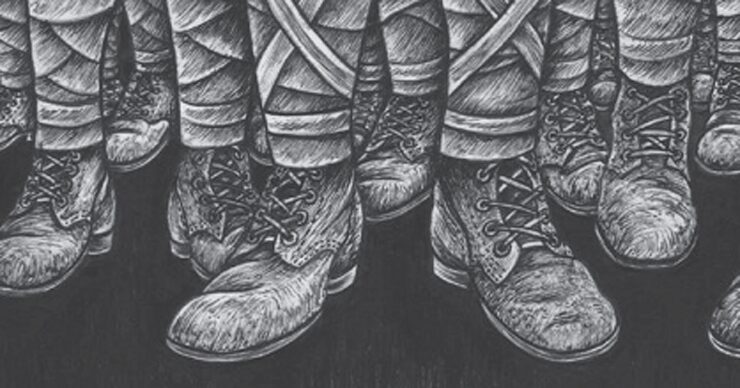

硫黄島は、日米両軍に多数の死傷者を出した最激戦地のひとつである。そして現在もなお一般人は基本的には立入禁止。自衛隊関係者の他は、遺骨収集事業などでしか入島できない。さらに今年4月7日には、天皇皇后両陛下が戦没者の慰霊に訪れたことも記憶に新しい。もはやこの場所自体が、戦争の悲惨さを表す象徴として扱われている。

そんな硫黄島の怪談は、大きく分けてふたつの類型がよく語られてきた。

①石や砂を持ち帰ってはいけない

2021年1月、防衛大学出身のエッセイスト「ぱやぱやくん」のSNS投稿が大きな話題となった。防衛大学の研修で硫黄島を訪れる際は、「絶対に石を拾って帰るな」との注意事項を受ける。もし来島記念にと石を持ち帰れば、そのものは原因不明の高熱を発するジンクスがあるから……というのが理由だ。防大生ならば何期生でも、必ず申し伝えられている警告なのだという。

この投稿には多数の返信がつき、防衛大・自衛隊関係者たちによる同様の証言や、自分も石を持ち帰ったため悪夢にうなされたとの体験談が語られていた。

他にも『硫黄島上陸』を著した北海道新聞記者・酒井聡平によれば、隊員たちは石どころか砂粒にまで気を遣うのだとか。硫黄島から本土に戻る際、靴の裏を叩いて砂を落としてから飛行機に乗る。取材した隊員からは「都市伝説ではありません」と断言されたそうだ。

同様の怪談は多数のメディアにて紹介されており、ほとんどの場合、タブーを破ったものは原因不明の高熱にうなされて苦しむ。他の隊員に硫黄島まで石を返しにいってもらい、ようやく治ったとの後日談が語られることもある。

確かに日本では、多くの霊場において「石を持ち帰ってはいけない」との禁忌が語られている。しかし自衛隊や厚生労働省によって、半ば公然の禁止事項とされるケースなど、硫黄島の他にないだろう。この厳しいタブーはなんなのだろうか。

そして同じくらいの頻度で語られるのが、次のような怪談だ。

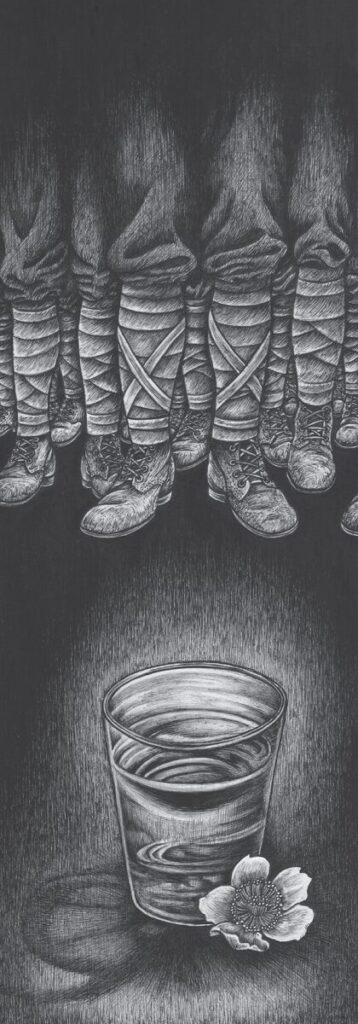

②水とコップにまつわる怪異

硫黄島の戦闘時、日本軍側が水の採取に苦労したのはよく知られている。また地下壕に籠もる作戦をとったため、灼熱地獄のなか、兵士たちはずっと喉の渇きにあえぎつづけていた。

そのため現在でも硫黄島に滞在するものは、水の入ったコップを枕元や個室ドアの前に置くのが慣例になっているらしい。朝起きた際、そのなかの水はなぜか空っぽになっている。またはコップを置き忘れてしまったため、夜中ずっと人らしき気配にうなされつづけた……などの怪談が巷間に広まっている。

ここで興味深い事例をひとつ。アイドルグループ「嵐」のメンバー・二宮和也が各所で語っていた実体験談である。

二宮は2006年公開の映画『硫黄島からの手紙』(クリント・イーストウッド監督)の主演を務めた。ただ彼が硫黄島に初上陸したのは約10年後、2015年の『24時間テレビ』(日本テレビ系)特別企画だった。ロケ自体はつつがなく終了したが、異変が起きたのは帰宅後である。

いつものように二宮は、寝酒を飲んでからベッドに入った。使ったコップは、机の上に置きっぱなしにしておく。翌日、目覚めたときにそのコップを洗い場に持っていくというのが、彼のルーティンだったそうだ。

起床してすぐ、二宮は机の上へと手を伸ばした。染みついた習慣として、なにも考えずコップの上部を掴んだところ。

硬い音をたててガラスが割れた。粉々になったのではない。全体の2割弱、ちょうど指で掴んだ部分だけが、スッパリと本体から外れたというのである。

もちろん昨夜はなんの異常も見られなかった。百歩譲って、寝ている間になにかがぶつかって割れたというのならわかる。しかしガラス製の素材が「めちゃくちゃキレイに」直線で切断されるのは、あまりにも不可解だ。

……なんだこれ。たまたまなのか、それとも……?

不審に思った二宮は、その夜もあえてガラスのコップを使って飲酒した。すると次の日、コップを手にとった瞬間、またもや上部だけが、すうっと外れてしまう。昨日と同じく、指の関節ふたつ分だけ、まっすぐに切り取られていたのだ。

3日目も同様だった。3杯目のガラスのコップは、一晩を経た後、他のふたつとまったく同じかたちに切断されてしまったのである。

ここまできたら、さすがに偶然とは思えない。すぐに仕事で知り合った霊能者のもとへ相談に駆け込んだところ。

「硫黄島から、兵隊さんがついてきています」と断言された。

「あなたと一緒なら、帰ってこられると思ったんでしょう。でももう東京も変わりすぎて、どこへ帰ればいいかわからないようです」

だからせめて「自分の仕事をまっとうしなくてはいけない」という。二宮に憑いたものは、その一念で凝り固まってしまっているそうなのだ。

「……自分の仕事って、なんなんですか?」

二宮が問うと、予想外の答えが返ってきた。

「首を斬ること、だそうです」

自決するものの首を切断し、介錯すること。それが彼の為すべき「仕事」なのだという。

ここで二宮は、はたと思い当たった。鋭利な刃物で一気に斬られたような、コップの切断面。それは三度とも、コップ上部のまったく同じ位置にあった。人間ならば首のあたり、ちょうど頭を斬り落とすために、刀を振るったような位置に。

硫黄島の怪談が語られるようになったのは、さほど昔のことではない。

そもそも遺骨収集事業が本格的にスタートしたのは、この島が日本に返還された1968年6月以降。そのころにはまだ、日本人に同島の怪談は知られていなかった。同年12月の『週刊読売』には「この硫黄島の分遣隊基地には、幽霊も出なければいまのところ怪談もない。英霊の魂魄は、すでに語るべきことばを失ったのであろうか」とすら書かれている。

ただ実は、当時から硫黄島の怪談は存在していた。その体験者が駐留していた米軍兵士たちだったため、日本人に伝わっていなかっただけだ。「週刊サンケイ」1970年12月21号や「近代消防」1994年8月号には返還前の硫黄島にて、米兵たちが旧日本兵の霊と出くわす体験談が幾つも紹介されている。

「石を持ち帰ってはいけない」タブーもまた、一般人が入島可能になってから生じた言説だろう。それ以前は逆に、遺族のため多くの石が本土へ運ばれてすらいた。

たとえば1968年夏には海上自衛隊が持ち帰った一千個の硫黄島の石を、宮崎県内の戦没者遺族に渡した事例もある(『宮崎市史年表』)。また米軍側からの提案により、指揮官・栗林忠道ら戦死者の遺族へと、硫黄島の岩石を渡す事業も行われている(『小笠原兵団の最後』)。

硫黄島に限らず大陸や南方の激戦地では、戦死者の遺骨を持ち帰れないため、たびたび現地の石が代用品とされていた。また硫黄島では現在もなお、栗林ら無数の遺体が未発見のままであるため、個々人の遺骨の確保など不可能だった。そのため島の石が遺族たちに「お分かち」されたのである。

しかし返還後、一般遺族らによる遺骨収集事業が開始されると、その感覚が反転していく。

現在の硫黄島の遺体の未帰還率は54パーセントと、アジア・太平洋戦争の全戦域と比較して最大である。ただ裏を返せば、戦没者2万1900人の46パーセント、1万152柱が帰還していることになる(厚生労働省『硫黄島遺骨収集帰還事業の現状』)。

島内の遺骨群はいまだ大量に取り残されているが、やがて帰還するかもしれないという、センシティブな状況にあるのだ。だからこそ「遺骨の破片の可能性もある現地の岩石や砂」は、遺族のため島外に運んではならないものと見なされるようになったのではないか。

やがてその禁忌を強めるため、迂闊に持ち出せば祟りをなすとの言説が生成されていく。戦死者のみならず遺族をも慮るような集団的無意識が、厳しい石のタブーと、その怪談を生んだのだと、私は考える。

二宮和也の怪談については、硫黄島における「②水とコップにまつわる怪異」の亜種と捉えてもよいだろう。今回はテレビ番組『ニノさん』(2018年7月29日放送、日本テレビ系)とYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」でのトークを合成し、リライトさせてもらった。二宮にとり憑いたものの「仕事」は、硫黄島で自決したものの首を斬ることだった……というショッキングな部分が、いつも曖昧にボカされているからだ。

これはなかなか興味深い霊視である。硫黄島で自決する兵士は数多くいたが、斬首による介錯が行われたケースはほぼなかっただろう。

あるいは二宮が相談した霊能者は映画『硫黄島からの手紙』を観ていたのかもしれない。同作のラスト付近にて、渡辺謙演じる栗林中将が自らの首を斬るよう部下に命じるものの、未遂に終わってしまうシーンが描かれていたからだ。

実際のところ、栗林中将の死に様は謎に包まれている。自身の亡き骸を隠すよう命じていたらしく、米軍制圧後も終戦後も、その遺体は未発見のままだ。一説では、敗北間際に切腹した栗林を、参謀・中根兼次が斬首によって介錯したともいう。

また守備計画参謀だが父島にいたため生き残った堀江芳孝はさらに過激な説を唱えている。ノイローゼ気味だった栗林は米軍への降伏を企てていた。それを食い止めようとした中根が軍刀にて栗林の首を刎ね、その後、自身も拳銃で自決した……というのだ。

これら数々のエピソードを鑑みるに、もしかしたら二宮にとり憑いたものは、中根参謀だったのかとも思えてしまう。いまだ諸説紛々たる栗林中将の最期を含め、多くの想像をかきたてる体験談ではないだろうか。

冒頭で述べたとおり、怪談とは、過去を今ここに顕現させてくれるツールだ。硫黄島にまつわる怪談を紐解けば、戦中から戦後にかけての同島のさまざまな歴史が、そこに反映されているのだとわかる。今年の夏もまた数多くの戦争怪談が語られ、80年前と現在とが接続されていくのだろう。

(月刊ムー 2025年9月号掲載)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

資本主義は戦争を止められない! AIに委ねて暴力を捨てる時代は来るのか?/シークエンスはやとも 噂のホウダン 第6回

霊界と芸能界、そして都市伝説界隈から世界を見る芸人が、気になる噂のヴェールをめくる。今回は「戦争と資本主義」。資本主義が戦争を加速させるなら、社会の運営をAIに任せてしまえばいい?

記事を読む

8月の第1週目の夜に「そういうのを見る」……大阪・京橋にしみ込んだ「空襲怪談」の数々

大阪の京橋駅周辺でささやかれる、いくつもの不思議な話。それは個別に存在しながらも、どれもが土地にひもづき、連鎖しあっているようでもある。

記事を読む

遊園地を楽しむ子供の霊がいる!? 浅草花やしきのお化け屋敷は心霊スポットだった!/不思議ムー園地

浅草花やしきに伝わる怖い噂。その真相を現役スタッフに尋ねたところ、さらに奇妙な事実が明らかに……!

記事を読む

映画『インディ・ジョーンズ』とアンティキティラ装置の謎/MUTube&特集紹介 2023年8月号

時の裂け目を予測する超古代オーパーツの正体とは!? 三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

おすすめ記事