おそろしい化け猫から養蚕の守り神、猫地蔵……全国「猫又・猫神」スポット5選

伝説の魔怪や幻想の妖怪も、実は出身地があり、ゆかりの場所もある。今回は「猫」ミステリーの場所を厳選紹介!

記事を読む

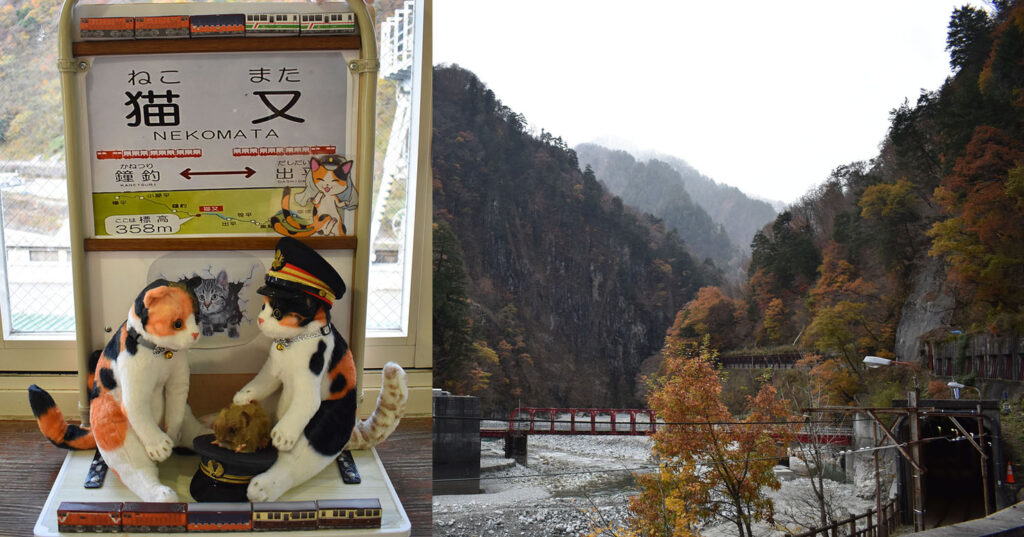

その名も「猫又」という駅には当然ながら妖怪伝承がある。震災の影響で一般乗降が可能になった駅の歴史秘話をたどる。

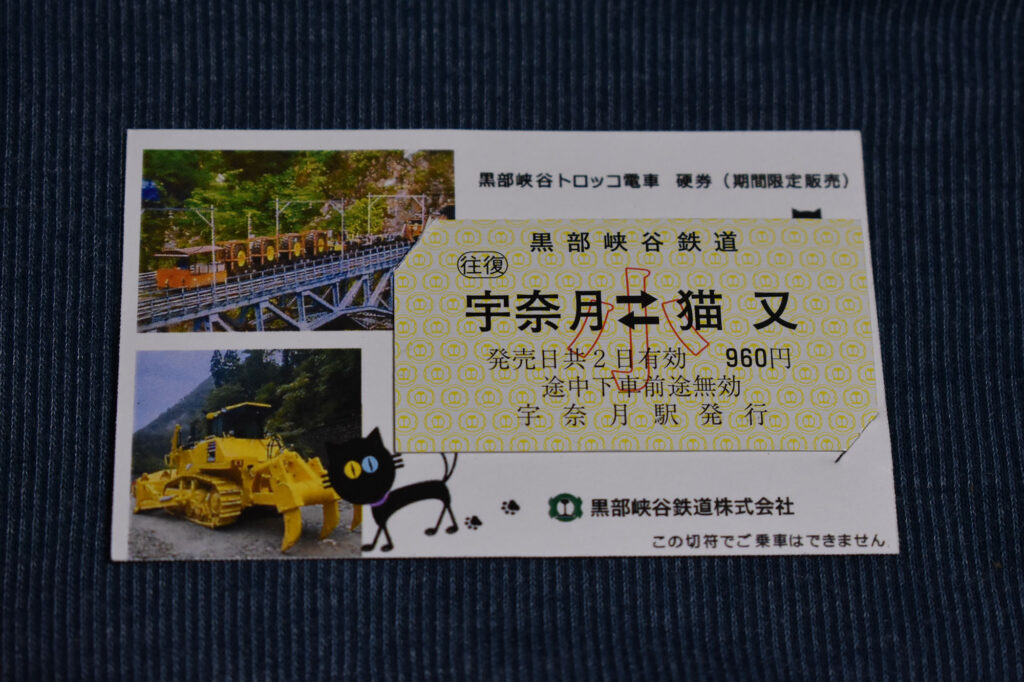

富山県黒部市の黒部峡谷鉄道は、自動車では入れない北アルプス、立山連峰奥深くの秘境へ、峡谷沿いに分け入って行くトロッコ電車として名高い。この鉄道は、日本一の堤高と難工事で有名な黒部ダムなど、黒部川での電源開発の為の、資材運搬用に敷設されたもので、昭和初期には早くも開通していた。やがて旅客営業を行うようになり、トロッコ電車に乗って迫力ある大自然を楽しめる、観光鉄道として全国に知られるようになった。

その黒部峡谷鉄道の中程に、「猫又(ねこまた)」という、非常に珍しい名前の駅がある。中程といっても、ほぼ全線が車道も通っていない峡谷沿いであり、人里など全くない山奥だ。

関西電力黒部川第二発電所の近くにある駅で、一般客の乗り降りはできないのだが、2024年に発生した能登半島地震により、この先の鐘釣橋が損傷、昨年は猫又駅での折り返し運転となった。

黒部峡谷鉄道は、場所柄、冬期は厚い氷雪に閉ざされて運休となるが、鐘釣橋の復旧に時間がかかっており、今年も猫又駅で折り返し運転となる。

折り返し運転をきっかけに、猫又駅は一般客が乗降できるように整備され、展望台やトイレ、ネコがネズミを捕る様子が描かれたフォトフレームなどが設置された。

この、ネコがネズミを追うという話が、猫又という地名の由来の一つになっている。近くに「ねずみ返しの岩壁」という、高さ200mの絶壁があり、ネコに追われてここまで逃げて来たネズミが、絶壁を登れずに引き返し、ネコも登れずに引き返した。「ネコもまた引き返した」ということで、「猫又」という地名がついたという。

「ねずみ返しの岩壁」は、トロッコ電車からも見え、絶景スポットの一つになっている。確かに、こんな岸壁はネコもネズミも登れそうにない。しかし、江戸時代には加賀藩の国境警備と森林保護政策により一般の立ち入りが禁止され、今も人里が全くない黒部峡谷の奥に、ネコがネズミを追ってやって来るというのも、奇妙な話である。こんなところまでやって来るなど、尋常のネコではない。

そしてもう一つの由来が、まさに尋常ならぬ「妖怪ネコマタ」の物語なのだ。

伝説によると、かつて富士山の神・富士権現に仕えていた、老いたネコがいた。しかし、源頼朝が富士で巻狩(大勢で四方から獣を追い立て、囲いを縮めて捕える狩猟)を行った際、他の沢山の獣と共に狩り出され、隠れる場所を失って、兵を喰い殺して逃げ帰った。すると、富士権現は血に穢れた猫又に怒り、追放してしまう。

富士を追放された猫又は、黒部峡谷にやって来る。猫又は麓の村にまで出て、人を喰い殺した。殺した死体はくわえて走り去った。村人達は震え上がり、耕作どころか、家に閉じこもり、満足に外出も出来なくなってしまった。しかし、このままでは飢え死にしてしまう。今後どうするか相談した結果、途中猫又に襲われないよう、武器を手にして、決死の覚悟で、代官に猫又退治を懇願しに行った。

代官はすぐに猫又退治を請け合って、大勢の狩人と勢子(巻狩の追い立て役)が動員された。一行は猫又を見つけると、ときの声を上げて追い立て、あわや挟み撃ち、というその時。猫又は怒りに燃え、爪を研ぎ澄まし、喉を唸らせて、今にも噛みつかんばかりに威嚇した。そのあまりの恐ろしさに、一行は立ちすくみ、その隙に、猫又はいずこかへ逃げ去ってしまった。そして、その猫又がいた山を、恐れを込めて猫又山と呼んだ。

この猫又山は、猫又駅の北東数キロ、白馬岳との中間あたりに聳えている。その尾根には「猫の踊り場」という場所があり、月夜の晩に、どこからともなく沢山の猫が集まって、立ち上がって夜が明けるまで踊るという。さらには、猫又駅の南西数キロ、立山連峰の北側にも、別の猫又山がある。猫又駅は、二つの猫又山に挟まれた位置にあるのだ。南西の猫又山の隣には、大猫山という山もあり、伝説の巨大な猫又が、一帯を駆け巡っていた様子が窺える。

南西の猫又山や大猫山の方には、北東の猫又とは別に、人を襲う大猫がいたとも伝わるが、二千メートル級の山脈に棲み人を襲う大猫など、いずれにしろ普通の生き物ではない。先述の「ねずみ返しの岩壁」も、元々「あの巨大な猫又のような猫すら引き返した」という話だったのではないか。それならば絶壁のスケールを強調するものとして頷ける。追われていたのも、ネズミではなく人間というのが、本来の伝説だったかもしれない。

日本で猫といえば、対馬、西表島といったごく一部の離島に棲む、さほどの大きさでもない山猫を除き、家で飼われているものか、それが野生化したものしかおらず、人里かその近くにいるものであるが、伝承の世界では、深山幽谷に、人を喰い殺す巨大な猫がいたり、猫の集まる場所があったり、「ネコマタ屋敷」があったりする。古くは吉田兼好の『徒然草』にも「奥山にネコマタというものがいて、人を食うという」と書かれている。

会津磐梯山の隣に聳える猫魔ヶ岳にも、化け猫や猫王の伝説がある。九州・阿蘇山を構成する山の一つ・根子岳も、「猫岳」とも記され、猫の王が棲み、九州じゅうの家で飼われていて年を経たネコが、修行に来るという。『徒然草』には、先の一節に続いて、「山ではなくても、年を経たネコがネコマタになり、人をとることがある」とある。まして、黒部峡谷の猫又は、元は神の眷属であったネコである。「討伐隊」が組まれてもなお、退治できなかったのも道理である。

ネコは、洋の東西を問わず、霊性ある動物と見なされて来た。

有名なヴァルプルギスの夜には、魔女がネコになってブロッケン山に集まるという。古代エジプトでは、ネコの女神バステトが崇められ、ナイル川沿いの都市ブバスティスの中心には、水路に囲まれたバステト神殿があった。日本には「猫の恩返し」の伝説が多数あるが、ヨーロッパの「長靴をはいた猫」もその一種である。

ネコは、人語を解し、超常の力を持ち、ときに「荒魂」として災厄をもたらし、ときに「和魂」として恩恵をもたらす、半ばこの世ならぬ存在とされて来たのである。

それにしても、猫魔ヶ岳といい、阿蘇の根子岳といい、火山やカルデラなど地殻変動の激しい場所が目立つ。

黒部峡谷も、立山連峰や北アルプスの火山活動や隆起、黒部川の浸食で出来た地形だ。黒部峡谷鉄道の周辺には火山性の温泉も湧く。富士から北アルプスといえば、日本を東西に分ける大地溝帯・フォッサマグナを思い起こす。

黒部峡谷の猫又も元は富士山に棲んでいたという。フォッサマグナの南端近くから北端近くまで移動して来た格好だ。化け猫や猫又には、何か火山や地殻変動に関係した、いにしえびとの叡知が込められているのではないか。

根子岳=猫岳ならば、ネコとは「大地の根っこ」であり、その「又」とは、地脈が枝状に走る様を示しているのかもしれない。全ての猫又や化け猫がそうではないとしても、一部はネコに仮託されたものの可能性はある。地脈を龍に象徴させて「龍脈」というように。ブバスティスや黒部峡谷を思えば、「水脈」も象徴していたのかもしれない。そしてまた、地脈も水脈も、ときに災厄、ときに恩恵をもたらす「荒魂」「和魂」なのである。

そんな大自然と伝説が交錯する猫又駅は、2026年以降、鐘釣橋が復旧したら再び乗降ができなくなる。妖怪の名を駅名に持つ猫又駅、行くならば、今年のうちである。

高橋御山人

在野の神話伝説研究家。日本の「邪神」考察と伝承地探訪サイト「邪神大神宮」大宮司。

関連記事

おそろしい化け猫から養蚕の守り神、猫地蔵……全国「猫又・猫神」スポット5選

伝説の魔怪や幻想の妖怪も、実は出身地があり、ゆかりの場所もある。今回は「猫」ミステリーの場所を厳選紹介!

記事を読む

白川郷は「蛇神の郷」だった! 水神への畏怖と大蛇伝説が重なる裏聖地の神秘

世界遺産・白川郷には多くの大蛇伝説がある。水とともに生きてきた山村の蛇神信仰を追う。

記事を読む

「東尋坊」は島信仰の聖地だった! 事代主命の国譲り神話で読む断崖の秘史

福井の名勝、東尋坊。そこには平安時代の僧侶をめぐる血生臭い伝説があった。そして東尋坊信仰のルーツには、日本海沿海部にひろがる古代神話の影が見え隠れしている。

記事を読む

カバラの自動泥人形「ゴーレム」が眠るプラハ幽霊伝説博物館に潜入! チェコの魔都に潜む怪物たちと接近遭遇

ダン・ブラウン新作『シークレット・オブ・シークレッツ』はゴーレム伝説で幕を開ける。 チェコの魔都プラハの博物館に潜むゴーレムや怪物たちとの伝説的遭遇をレポートしよう。

記事を読む

おすすめ記事