大江山の鬼伝説が体感できる場所! 「日本の鬼の交流博物館」の歩き方/ムー的地球の歩き方JAPAN

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー JAPAN』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は、「鬼」にまつわる伝説から補遺々々します。

私たちは「鬼」という言葉を、日常会話の中で気軽に取り入れています。「鬼嫁」「鬼教官」「鬼のように〇〇」「鬼うまい」「鬼ヤバイ」「鬼ハンパネェ」――このような接頭辞の「鬼」は、およそ「とてもすごい」「とても怖い」と感じる物や事につけられています。

「大きい」という意味で「鬼」がつくこともあり、生物では同種の中でもとくに大きなものに「鬼」のつく名称が見られます(オニヤンマ、オニヒトデなど)。また、通常よりも大きな作物が収穫されたときなどは「おばけカボチャ」などのように呼ばれますが、鬼もお化けも人の世においては「異」なるもの。黙っていても目を引いてしまう存在です。

鬼とは――「人」ではないもの。「人ではない」とされたもの。「人であること」を許されぬもの。まつろわぬもの。まじわれぬもの。そして、人の世にあってはならないもの。人の道理を外れてしまったもの。

鬼の所業でもっとも鬼らしい蛮行は食人でしょう。昔話にはよく「人食い鬼」が登場します。「人食い」とつかずとも、ただ鬼と呼ばれているものも人を食らいます。たとえ、人を食う描写がなくとも、鬼というだけで人を食うものだという認識が昔はあったのではないでしょうか。

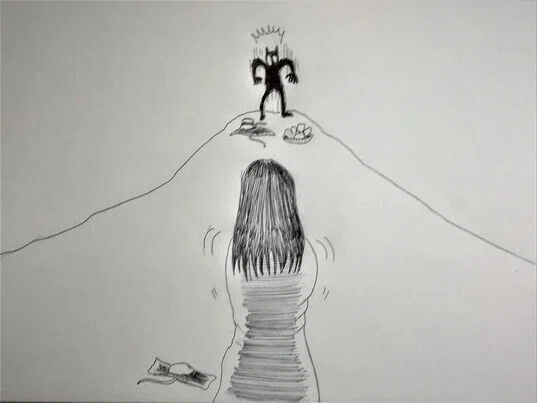

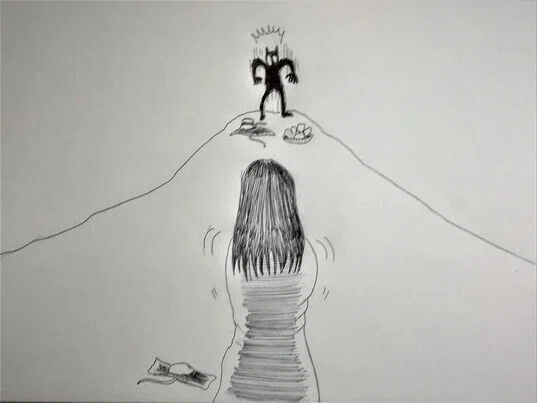

今回は「人を食う鬼」と「鬼を食う人」です。

在原業平(ありはらのなりひら)という人がおりました。この方は評判の好色家で、美人と聞けばそれがだれであろうが何人いようが、ひとり残らず思いを遂げたいと考えるほどでした。

ある人の娘が、この世のものとは思えぬほど美しいと聞いた彼は、当然そういう関係になりたいので心を尽くしていい寄りました。しかし、彼女の親は高貴な方から婿を取りたいと考えており、手が出せません。しかし、それくらいで諦める好色家ではありません。なんと彼女をこっそり家から盗み出したのです。

さて、連れ去ったのはいいですが、彼女を隠す場所がありません。どうしたものかと迷ったところ、北山科のあたりに古く荒れ果てた山荘があったのでそこへ行きました。

しかし、屋内は荒れ果て、住居のほうはとてもじゃないが入れない状態。その家には大きな倉があったのでそこに薄縁畳を敷き、なんとか寝られる場所を作ります。

これでようやく思いを遂げられる――「いざ」と、その時でした。

突然、激しく雷が轟きます。

業平は刀を抜き、女を後ろに下げ、刀を振りまわします。こうして刀を振る行為は、魔除けや雷避けの呪法になるのです。

そうしているうちに、ようやく雷は止むのですが――おや? 先ほどから女性が静かです。どうしたんだろうとふり返ると、そこには女性の着ていた衣と、首だけが残っておりました。その倉に住む鬼が、女性を食べてしまったのです。

『今昔物語集』にある「在原業平中将の女、鬼に噉(くら)はるる語」という説話で、「どんな所かもわからないような場所に泊まるなんてだめですよ」という教訓が物語の終わりにつきます。

『今昔物語集』には、鬼の食人行為を生々しく描写した話がいくつかあります。次の「内裏の松原にして、鬼、人の形と成りて女を噉ふ語」もそのようなお話です。

ある年の8月17日。武徳殿の松原を3人の若い女性が内裏方面に向かって歩いていました。月の明るい夜でした。

松の木の下に男性がひとり立っており、ひとりの女性を引きとめました。松の木陰で男は女性の手を取って何かを話しはじめます。

ふたりの女性は、すぐ済むだろうと少し離れたところで待っていますが、なかなか戻ってきません。先ほどまで聞こえていた声も今は聞こえないので、どうしたんだろうと戻ってみますと、松の木の下にふたりの姿がない。男性とふたりでどこかへ行ってしまったのかとよく辺りを捜してみますと、女性のものと思われる手足だけが、ばらばらに転がっていました。

ふたりの女性は驚いて詰め所に駆け込むと、このことを伝えました。すぐに詰所の人が現場にいって消えた女性を捜してみましたが、手足があるだけで死体は見つかりません。

これは人の姿に化けた鬼に食われたのだろうという話になりました。

ひと気のない場所で見知らぬ男に呼び止められたら同行などせず、よく注意すべきですよ、という教訓がついて、この話は終わります……。

丸ごと食い尽くされて何も残らなければ、神隠しとされたかもしれません。食い残しがあったからこそ、鬼の仕業だとされたのでしょう。

食われて消える――このように無残で悲惨な死に方はだれもしたくありません。

それは、鬼だって同じ気持ちのはずです。

先では鬼が女性を食らう話を紹介しましたが、次は立場が逆転します。

沖縄県では旧暦12月8日に【鬼餅(ムーチー)】を食べる習わしがあります。

山里純一『沖縄の魔除けとまじない』には、月桃(サニン:ショウガ科の多年草)、蒲葵(クバ:ヤシ科の木)の葉で包んだ餅を作り、それを仏壇や火の神などに供えて健康祈願をする年中行事だとあります。

餅の煮汁は門や家の四隅にかけ、国頭村ではそのときに「鬼の足を焼く」と唱えるそうです。また鬼餅を十字に結んで軒に吊るしたり、食後に月桃の包皮で十字を作って、それを玄関や軒下に吊るしたりしたといいます。その時期の寒さを鬼餅寒さ(ムーチービーサ)というそうです。

この鬼餅という習俗には、その由来とされる話があります。それが、食うものと食われるものの逆転劇なのです。

首里の金城村に兄と妹のふたりの兄妹が住んでいました。

ある日、兄は妹の元から離れ、大里間切にある洞穴に住むようになります。

ちょうどそのころ、世間では「大里間切の洞窟に住む鬼が人をとって食っている」と噂されていました。その噂を耳にした妹の「オタアム」は、世間を騒がせている鬼とは兄なのではないかと考え、本人に会って確かめようと幼い娘の「オター」を連れ、大里間切の洞窟へと向かいました。

ところがところが着いてみると、兄は不在。せっかく来たので、洞窟の中でしばらく兄を待ってみることにしました。洞窟には竈があり、火をかけられた鍋がぐつぐつと煮えています。ひとり暮らしの兄が何を食べているのかと蓋をとってみますと、なんと鍋の中でぐつぐつと煮込まれているのは、人の肉ではありませんか。

やはり、兄は鬼だったのです。このままここにいたら自分たちの命も危ない、そう考えたオタアムはすぐに洞窟から逃げだしました。しかし、運の悪いことに逃げる途中で兄とバッタリ会ってしまいます。逃げようとする妹を捕まえた鬼の兄は、「何をしにきたのか」と彼女に訊ねました。「長いあいだ会っていないから会いに来たんだよ」と答えると、なら家で〝肉〟を煮ているから一緒に食おうといいます。

断ることもできず洞窟までついていきますが、すぐにでも帰りたい……そこでオタアムは一計を案じ、まず背負っているオターをつねって泣かせました。

「なぜ泣いているのか」、兄がそう訊いてくるので、きっと小便だろうと答え、用を足しにいくふりをして洞窟を出るとそのまま走って逃げました。

すると逃げたこと気づいた兄はとうとう鬼の本性をあらわし、「憎いやつめ、生き死ににしてやるぞ」と恐ろしいことを叫びます。

オタアムとオターは無事に金城村まで帰ることができましたが、兄は人食い鬼――このまま放っておくことなどできません。兄を退治することに決めました。

その準備としてまず餅を7つ作り、そのなかに鉄の針金を仕込みました。それとは別に、なかに何も仕込んでいない米餅も7つ、そしてニンニクを14本用意し、追ってくるであろう兄を家で待ちました。

一方、兄は逃げられた恨みを晴らそうと、妹の住む金城の家まで向かってきていました。兄が近くまで来ていることを知ったオタアムは、家に来させるのではなく迎え出て、兄を金城の御岳の上に誘いました。そこは、とても景色の良い場所です。

「お餅をご馳走するよ」、そういってオタアムは7つの餅とニンニク7本を兄にすすめます。この餅はもちろん、針金入りのほうです。そして、オタアムのほうは何も入れていない米餅7つとニンニク7本をもりもり食べました。妹がおいしそうに食べるので兄も食べようとするのですが、針金が入っていて食べられません。こんな硬いものをあんなにもりもりと食べるなんて、妹の口はよほど強いのだなと、兄、驚きます。

その表情を見たオタアムは、この時とばかり、臍(へそ)を出しました。

「おい」と兄。その目は妹の臍に向けられています。

「おまえのその下の口は、なにをする口か」、そう訊ねてきました。

オタアムは、この時を待っていたのです。そして、こう答えました。

「上の口は餅を食う口、下の口は鬼を食う口だ」

これを聞いた兄は驚きました。そして、妹の下の口に食われることを恐れ、この場から逃げようと後ずさりし、崖から落ちて死んでしまいました。

その日は12月8日。この日を鬼払いの日とし、以来、沖縄では毎年この日に鬼餅を食べるようになったのです。

『琉球国由来記』をはじめとし、鬼餅由来の物語はあらゆる文献に書かれました。

この話にはいくつかの類話があります。まず、鉄入りの餅を鬼に渡し、自分が普通の餅を美味しそうに食べることで、鬼が勝手に人間を怖がって自滅するという話。そして〝体の一部〟を見せることで鬼を恐れさせ、自滅に導く話です。先にご紹介した「鬼が臍を恐れる話」は、おとぎ話集の中にあったもので、恐らく元の設定の一部を子供に聞かせやすくするために改変されたものでしょう。

民俗資料で多く見られる鬼餅の由来譚では、妹が見せるのは臍ではありません。股を開いて、性器を見せます。兄はそれを見て、「おまえは下に血を吐く口があるが、それはなんだ」と訊ね、妹は「上の口は餅を食う口で、下の口とは鬼を食う口だ」と答えるのです。すると、鬼である兄は驚いて後ずさり、崖から転落死する、ここは同じです。

鬼餅由来譚に登場する鬼は【大里鬼(ウフザトウナー)】と呼ばれます。この鬼が「血を吐く口」といっているのは月経を指しているそうです。

『沖縄大里村字古堅誌』に収録された話では、鬼の兄から逃げる妹は与那原の浜でテンマー(山原船とも呼ばれる小型帆船か)を7つひっくり返し、その中に隠れます。兄は6つまで調べたところで諦めたので、7番に入っていた妹は難を逃れるのです。この時、兄は「ウト、アバー、乳ブックワ食いそこなったよ」と叫んで立ち去ります。

その後、助かった妹は首里へ行き、断崖絶壁で鬼の兄と対峙します。そこで股を開いてもうひとつの口を見せると、兄は驚いて「その下の口はなんだ」と訊き、妹は「下の口は鬼を食う口だ」と答える。兄は怯んで後ずさりしたところで、妹の手によって絶壁へ突き落されてしまう、という話になります。

この鬼餅伝承は地名の由来にもなっています。兄が妹を「待て」と追いかけたところは「待川」と呼ばれ、「生き死ににしてやるぞ」と叫んだ場所は「生死坂(イキシニビラ)」と呼ばれるようになったのです。後者は場所が定かではないそうですが、「雨乞森」から下りる坂であるらしい、とのことです。

また、宮古島の増原で採集されたもので、鬼餅の由来ではありませんが類似した話があります。ウングモイ浜という場所に「鬼のクソ」といわれる塊があちこちにあるそうで、その由来譚です。

ある村に1匹の鬼が住んでおりました。ふだんは貝や蟹を食べているおとなしい性格の鬼なのですが、年に一度だけ栄養をつけようと人を食べたといいます。年に一度でも食われてはたまりませんので、村人たちは鬼を退治しなければと考えるのですが、中途半端にやって復讐されるのも怖い。なにかよい方法はないかと悩んでいると、ひとりの娘が「考えがある」と立ち上がります。考えというのは、先の鬼餅の伝説と同じやり方です。

かくして、鬼を食う口を見せられた鬼は驚いて崖から転げ落ちてしまうのですが、そのときに「ヤマダツクソ(下痢便)」をビッタビッタと散らしながら浜まで転がっていき、そこで命が尽きてしまいます。壮絶な死です。

そのときにひり出した便が長い年月を経て固くなり、「鬼のクソ」といわれる塊になったそうです。

鬼餅譚の鬼は、ただ「鬼を食う口」だと聞いて身の危険を感じ、恐れたのでしょうか。月経について触れましたが、鬼は血が恐ろしかったのかもしれません。血や、その色である赤は呪力があるとされます。酒井卯作は「赤の呪術」で、日本本土の文化の中の赤も、琉球文化の中の赤も、呪術的要素を含むことは同じだとしながら決定的な違いがあるとし、それは本土の赤は植物や顔料に由来する赤で、琉球列島の赤は動物の血からくるものであるとしています。後者の方が呪力は高くなりそうです。これが人の血ならば、相当な力をもっていることでしょう。

また、「ヴァギナ・デンタータ(歯のある女性器)」は他の国の伝承にも見られます。男性が潜在的に抱く恐怖のイメージのひとつと考えられるようですが、魔除けとしての力をもつという俗信も少なくはありません。カタルーニャではその部分に海を鎮める力があると考えられ、漁師の妻は夫が仕事へ行くときに縁起担ぎとして見せたといいます。

私たちは鬼も恐れる神秘的な力を、すでに体の中にもっているかもしれないのです。

参考資料

坂倉篤義・本田義憲・川端喜明校注『今昔物語集 本朝世俗部 三』

山里純一『沖縄の魔除けとまじない――フーフダ(符札)の研究――』

与那堅亀『沖縄大里村字古堅誌』

新屋敷幸繁『琉球おとぎばなし ちえ・武勇編』

崎原恒新「沖縄の妖怪変化」『南島研究』三十九号

酒井卯作「赤の呪術」『南島研究』四十一号

根間玄幸『宮古の民話』

キャサリン・ブラックリッジ著『ヴァギナ 女性器の文化史』

(2021年2月2日記事を再編集)

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

大江山の鬼伝説が体感できる場所! 「日本の鬼の交流博物館」の歩き方/ムー的地球の歩き方JAPAN

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー JAPAN』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

包帯男と戦争の影を従えて…怪人「トンカラトン」の増殖/吉田悠軌・怪談解題

前回(「トラウマ怪人トンカラトンの誕生吉田悠軌・怪談解題」)、オカルト探偵の調査によってみえてきたトンカラトン誕生前夜のようす。だがその先にはさらに大きな、怪談文化的バックグラウンドの広がりがあった。

記事を読む

縁起のいい「おかめ」「お多福」がもたらす、笑えない呪いなどの話/妖怪補遺々々

暗い世相にうんざりムードが続くこともあり、前回の「かわいい」に続き、今回は「福」を呼びそうな妖を補遺々々しました。ところがーー?

記事を読む

ナチス「黄金列車」の隠し場所をついに特定!? ポーランド・バウブジフに届いた匿名の有力情報に期待高まる

ついにナチスが隠した「黄金列車」の場所が特定される!? 埋蔵当時の目撃証言が添付された匿名の手紙がバウブジフに届いたことで、調査に新たな進展が期待される!

記事を読む

おすすめ記事