“教訓型都市伝説”の究極系!? 大都市の人間関係に潜む危険性を伝える物語/ニューヨーク州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

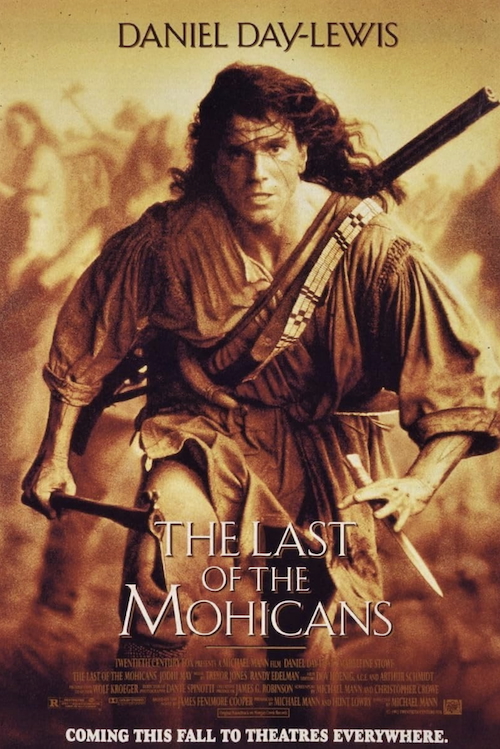

国土のほぼ中央に位置するため、「ハートランド」と形容されることが多い米アイオワ州。19世紀初頭から使われている「ホークアイ・ステート」という呼称も有名だ。ジェームズ・フェニモア・クーパーの小説『モヒカン族の最後』(1826年)に登場するホークアイ(本名:ナティ・バンポ)は、勇敢で機転の利く開拓者であり、優れた偵察者、かつ白人とインディアンの両人種の美徳を備えた者として描かれた。このキャラクターにちなみ、初期の開拓者たちが広めたニックネームだ。

1830年代には、『バーリントン・ホークアイ』という地元紙も発行されたが、地域一帯のネイティブアメリカンの文化的遺産をリスペクトする意味合いが込められたネーミングだという。このように先住民とのつながりを意識させるホークアイというニックネームは、州に独自のアイデンティティをもたらした。今日では州立アイオワ大学でもスポーツチームの名称として使用されている。

今回は、そんなアイオワ州の都市伝説を紹介しよう。

2016年、州中央部エイムズ一帯に暮らす人々の間で、メールやFacebookを介して奇妙な話が出回り始めた。女性ドライバーに対し、「道路上に横たわる物体を見かけても停車せず、そのまま走り続けろ」と訴える以下のような内容だが、この“道路上に横たわる物体”が死体であることもほのめかされていた。

「警告:女性のみなさん!! 私の同僚がエイムズから帰る途中、ジェファーソン付近で道路上に何かが横たわっているのを見ました。近づくにつれ、それが死体であることに気づいた彼女は、そのまま走り続けて警察に連絡を入れました。後に警官から電話があり、停車しなくて幸運だったと言われたそうです。道路脇の側溝に2人の男が待ち伏せしていて、彼女を襲おうとしていたというのです。私自身も、ブーンとオグデンの間で男に手を振られたことがあります。大切なのは、このような状況に遭遇したら絶対に停車せず、警察に連絡することです。この事実を拡散してください!」

この都市伝説には、現地の人々に対する説得力を高め、共有しやすい要素がいくつも含まれていた。エイムズをはじめジェファーソン、ブーン、オグデンなどの具体的な地名が登場し、聞き手は自分との地域的関連性を強く感じた。また、「同僚の個人的体験」という体で語られ、警察の関与にも触れるなど、真実味を増す巧みな工夫も施されていた。道路上の死体や、隠れて待ち伏せする男たちなど、さまざまな危険因子も人々の興味・関心をそそるものだった。

アイオワ州における“道路上の死体”の急速な拡散は、都市伝説のローカライゼーションが想像以上に容易であり、テクノロジーとソーシャルメディアの進展とともに、コミュニティ内で迅速かつ広範囲に“事実”として共有されていくメカニズムをつまびらかにした。

そもそも、ソーシャルメディアでは同じ考えを持つ人々の間で同じ話が繰り返し共有されるスペースが生まれ、エコーチェンバーやフィルターバブル効果の影響を受ける人の絶対数が多くなる。結果として真実ではない話の真実味が強化され、その過程においてグローバルな伝説のローカライゼーションが起きる。取り得る対抗策はファクトチェック程度しかないが、ソーシャルメディアにおける情報共有の速度は、ファクトチェックおよび反証能力をはるか上回るのだ。

このような事態が更に加熱すると、“誤情報の過負荷”とでも形容すべき状態に陥る。センセーショナルな虚偽の増殖によって、実際の脅威と想像上の脅威を区別することが困難になり、コミュニティ全体に混乱が広がってしまう可能性がある。

では、このような事態を収束させるために、何が求められるのか。当時のエイムズ警察署は、「警告」の元ネタが1990年代の南アフリカで発生した都市伝説であることをFacebook上で発表し、その結果として事態は少しずつ収束していった。誤情報の拡散に直面した際は、同じソーシャルメディアプラットフォームを使用して反証する――そんな当局による積極的コミュニケーションの重要性がらためて浮き彫りになったのだ。

アイオワ州の都市伝説「道路上の死体」は、デジタル時代におけるフォークロアの持続性と拡散の興味深いケーススタデディーとして、これから先の時代も語られるに違いない。また、何事も他者と共有すべきであるという人間に具わった傾向を、変わった角度から浮かび上がらせる役割を果たしたともいえそうだ。

ソーシャルメディアとリアルタイム・コミュニケーションの複雑な構造の中で、真実も虚偽もあっという間に広がる現代社会は、批判的思考とファクトチェックの重要性が強調されるシーンが多い。とはいえ、「道路上の死体」のような話が、自分の生活するコミュニティで蔓延し、かつ多くの人がそれを信じ始めている場合でも、あなたには本当に冷静な判断が下せるだろうか?

実は、「道路上の死体」と同様のモチーフの話は、アイオワでの一件があった後も、異なる場所や文化圏に適応しながら流布し続けているという現実がある。

宇佐和通

翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。

関連記事

“教訓型都市伝説”の究極系!? 大都市の人間関係に潜む危険性を伝える物語/ニューヨーク州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

都市伝説「遊園地の人さらい」の舞台を巡る“噂拡散のメカニズム”/オレゴン州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

都市伝説「ベッドの下の死体」が現実になったラスベガスのイメージ/ネバダ州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

いつの間にか1人増えている「四隅(よすみ)の怪」/都市伝説ビジュアル大事典

最恐の都市伝説をマンガで解説!

記事を読む

おすすめ記事