さらなる新世界秩序「ワン・ワールド・オーダー」が構築されようとしている!/パラノーマルヘッドライン

近年、陰謀論界隈において、ニュー・ワールド・オーダー(NWO)に置き換わる新たな言葉が囁かれだしている。その言葉とはーー“ワン・ワールド・オーダー(OWO)”! なぜ今、NWOはOWOへと変わろうと

記事を読む

須佐之男命の八岐大蛇退治といえば、『古事記』『日本書紀』神話の名場面として知られ、この神話の舞台が出雲であることを疑う者はいない。ところが、緻密な考証を重ねることによって八岐大蛇伝承の原郷が出雲ではなく、その隣の伯耆であるという衝撃的な事実が判明した! スリリングな謎解きは、鳥取の霊峰大山だいせんの麓に広がる巨大遺跡からスタートする──。

目次

八岐大蛇は出雲の国の物語である。そのことは一般常識と化していて日本人のだれひとりとして疑わないだろう。

だが、真実は違うのだ。

同様に出雲の国も、出雲の最初期の国は、いわゆる出雲の国(古代の行政区分上のそれ)には、存在してはいないのである。

「何を頓珍漢なことを!」と、読者からお怒りの声が聞こえてきそうだが、見捨てずにお付き合いを願いたい。まずは出雲の国の話からしよう。

大山は、山陰および中国地方の最高峰で標高1729メートルの霊峰だが、そのなだらかな裾野に、知られざる古代の遺跡群があったのだ。「妻木晩田遺跡」と称せられたそれは、二十数年前に偶然発見された。大山スイス村という大規模リゾートを作ろうとして試掘した際にだ。だがバブルの崩壊もあって開発は断念され、広大なリゾート用地を県が買い取って、本格的な発掘調査が開始された。そして驚愕の遺跡群が姿を現したのである。

竪穴住居跡約450棟、掘立柱建物跡約510棟、そして墳墓が39基。それらが標高80〜180メートルの丘陵地帯に点在し、土器、石器、鉄器、碧玉、ガラス玉、破鏡(内行花文鏡)などの遺物も多数出土した。遺跡の総面積は約170ヘクタールで、現在その1割程度しか発掘調査を終えておらず、それでこの数字だ。年代的には、弥生時代中期末〜古墳時代前期、西暦でいくと、紀元前50年ころ〜250年ぐらいとなり、約300年間続いたムラの遺跡なのだ。

ところで、卑弥呼は「魏志倭人伝」など中国側の資料から、没年は247年だと判明している。その卑弥呼の活動年がちょうど含まれており、すなわち邪馬台国の時代、さらにそれよりも200年ほど古くからあったのだ。

弥生時代の集落遺跡としては佐賀県の吉野ヶ里遺跡が有名だが、妻木晩田遺跡は、その2〜3倍の規模で、日本で最大級のムラの遺跡なのである。

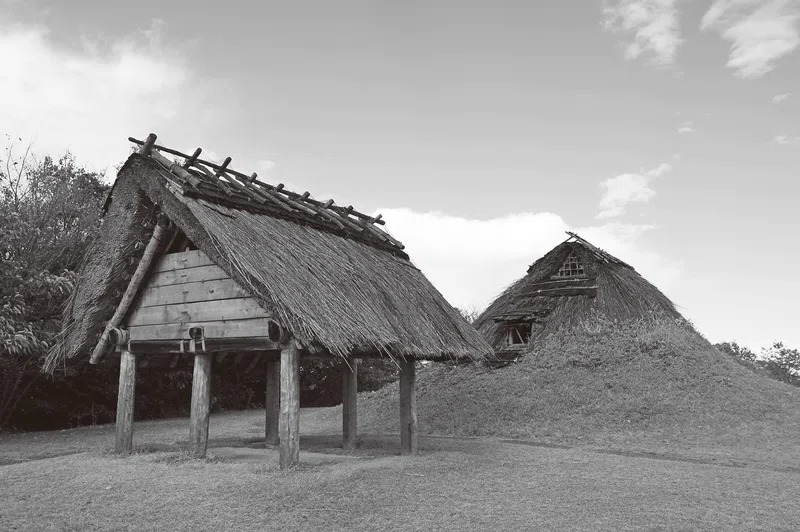

現地は史跡公園としてよく整備されていて、竪穴住居などが多数復元され、往時のムラの様子をしのばせる。芝土で覆った土屋根なども再現されて、これは冬の雪対策だが夏は暑苦しい(フェーン現象で山陰の夏は意外と暑い)。竪穴住居には大半、隣に高床式の掘立柱建物が付随しており、それは通常は倉庫だとみなされるが、夏の家ではないか、そんな説もあるようだ。

そして西側の丘陵に立つと、雄大な景色を望むことができるのである。写真(左頁下)に見えているのは、美保湾と弓ヶ浜半島だが、マニア垂涎の鬼太郎列車が走っていて、正面の対岸あたりに、町中妖怪だらけの境港市がある。

筆者は、鳥取大学の出身で(実家はちがう)、いの一番に教わった格言が、「弁当忘れても傘忘れるな」である。晴れていても雨が降り、短時間でくるくる天候が変わるのだ。妻木晩田遺跡を訪れたときも、ちょうどそういった山陰特有の日よりで、そして撮れたのが全天にかかる虹だ(学芸員のお話だと虹はとくに珍しくないそうだ)。

これら2枚の写真から、雲がつぎつぎと湧き立ってくる様子が、読者にも感じとっていただけただろうか。

── 八雲立つ。

それが「出雲」の語源であり(『出雲国風土記』冒頭で八束水臣津野命がそう仰っている)、そのことを、まさに体験できるような場所なのだ。

先の西側丘陵からの景色を眺めていると、想起する物語がある。『風土記』中最も著名な「国引き神話」だ。

やはり八束水臣津野命が「八雲立つ出雲の国は、狭布の稚国(幅が狭い布のような幼い国)。初めの国を小さく作りすぎた。だから縫いつけよう」と、他所の土地を「国来〜国来〜」と手繰りよせて縫いつけた。三穂の埼( 美保関)を引き寄せた際には、引いた綱は夜見島となり、繋ぎ止めた杭が火の神岳(すなわち大山)になったというのだ。弓ヶ浜半島は今でこそ奇麗な弓状の半島だが、古代は違っていて、比較的大きな夜見島(境港市)をはじめ、中小の島で構成されていたのだ。

また、妻木晩田のムラは、単独で存在したわけではない。上の写真の左手側は米子市だが、そこを流れて美保湾へと注ぐ日野川を中心に、ほぼ同時代の集落遺跡が50以上も、やはり丘陵地に帯状に分布していたことがわかっている。住居跡が100を超えるような大規模遺跡も数か所あって、それらの中核都市が妻木晩田だったのである。

ところで、ここの正式な名称はというと、「鳥取県立むきばんだ史跡公園」だ。ちなみに米子市も、境港市も、弓ヶ浜半島も、すべて鳥取県だ。いうまでもないことだが、出雲の国は、島根県である。かの出雲大社などは、70キロほど西方にあるのだ。

古代の出雲には、海のヒトデのような奇妙な形をした独特の墳墓があったことを、皆さんはご存じだろうか。

四隅突出型墳丘墓、もしくは四隅突出型弥生墳丘墓と呼ばれ、つまり弥生時代にしか存在しない(最初期の前方後円墳・箸墓から古墳時代が始まったと考え、箸墓の築造は250年ころなので、そこが弥生時代との歴史区分になる。なお、箸墓より以前のそれは「墳墓」と呼ぶのが慣習だ)。こたつ布団の四隅の角をひっぱったような形、とも揶揄されているが、この四隅突出型墳丘墓が、古代出雲の成り立ちを解き明かす鍵になるのだ。

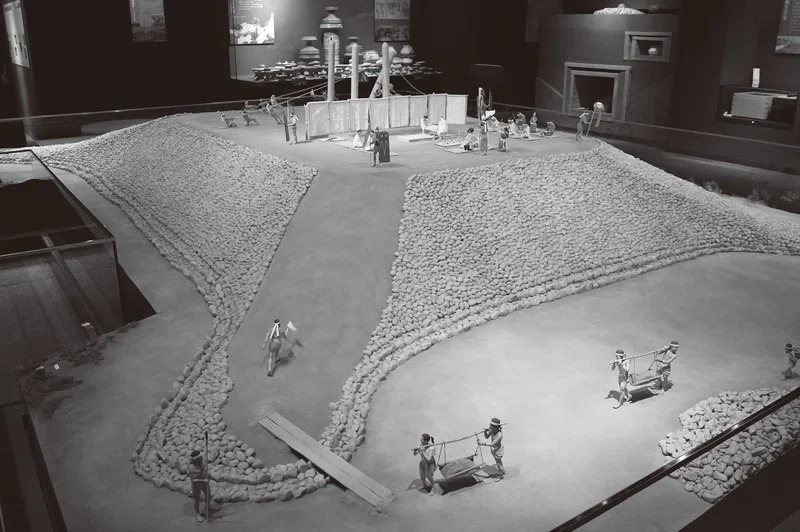

大きさの上位4傑は、出雲市大津町の「西谷墳墓群」にあって、最大のそれは、突出部を含めると約60メートルになる。場所的には、出雲大社の東南約10キロで、斐伊川のほとりの丘陵地だ。白っぽい「貼石」が全面に施されてあって、キラキラと輝き、緑の木々の合間にUFOが着陸した、かのように見えたことだろう。古代の大型墳墓は、元来、来訪者を驚かして威厳を示すためのものなのだ。

近くには「出雲弥生の森博物館」が併設され、展示コーナーの目玉は、「再現‼ 出雲の王墓」と題された縮尺10分の1の大ジオラマだ。案内板によると、男女ふたりの王が葬られていたそうで、大ジオラマの周囲をぐるりと見学すると、その独特の形をした謎の一端が解けてくるだろう。突出部(ヒトデの手の部分)を、人が歩いているからだ。

当時の出雲の墳墓は、築造後に頂上部で儀式を行ったらしく、そのさいに4本の巨大な柱(太さ約50センチ)を立てた。つまり、巨柱などを運び上げるためには、なだらかなスロープが必要で、それが突出部となったわけだ。これは専門的には「墓道」と呼ばれている。

だが、初期の墳墓は小さいので、スロープとしての墓道は必要なく、特殊な形となった理由は、おおむね次のようだと考えられている。そもそもは真四角な方墳だった。だが角っこは、形が保てずに崩れてしまう。その角を守るため、貼石の置き方を工夫した。それが形式化し、墳墓の巨大化に伴って墓道となったのだ。

さて、先述した妻木晩田遺跡だが、もちろん四隅突出型墳丘墓が存在する。しかも13基と多数あって(西谷墳墓群は6基)、最大のそれで約17メートルと小ぶりだが、個数的には、山陰地方の四隅突出型墳丘墓の約3分の1が、こちらにあるのだ(発掘調査はまだ1割程度だから今後も増えるだろう)。また年代的には、鳥取県埋蔵文化財センターによる解説文が詳しいので、抜粋を引用させていただこう。

「四隅突出型墳丘墓は、弥生時代中期の後半(約2100年前)に、中国山地の山あいで誕生しました。最初は、規模も小さく突出部もあまり目立たない形でした。

しかし、弥生時代後期(約2000年前)になると、日野川を下り、妻木晩田遺跡の洞ノ原2号墓を端緒にして、伯耆地方を中心に一気に分布を広げます。規模も少しずつ大きなものが造られるようになり、突出部も急速に発達していきました。弥生時代後期の後半(約1900年前)になると、分布の中心を出雲地方に移して墳丘の一層の大型化が進みました。しかし、弥生時代の終わりとともに忽然とその姿を消してしまうのです」

つまり結論をいうと、妻木晩田遺跡が約100年先行しており、出雲大社側の西谷墳墓群よりも、古いのだ。

では、再度「国引き神話」を考察してみよう。

八束水臣津野命は、「八雲立つ出雲の国は、狭布の稚国」だと嘆いたわけだが、それを端的にあらわす地図があったので下に引用させていただいた。日野川の河口域に古代のムラ遺跡が分布していた様子が見てとれるだろう。そしてこれこそが「狭布の稚国」、幅が狭い布のような幼い国ではなかったのか。また、八束水臣津野命は、一連の国引きを終えた直後、地面に杖を突き立てて「意恵」といったのだ。終わった、という意味だが、それが意宇という地名の由来だと説かれている。では、その意宇はどこにあったかというと、地図の左端あたりがそうで、伯耆と出雲の国境に接した出雲側が意宇なのだ。

つまり、妻木晩田遺跡こそが、八束水臣津野命が国引きの陣頭指揮をとった場所で、終えると、向こう側の意宇に杖を突き立てたのだ。そう考えると、話はぴたりと合致するではないか。

ところで、今までの文章中に「川」が2本登場してきたはずだ。日野川と斐伊川だが、古代史に堪能な人ほどムズ痒く感じられたに違いない。『古事記』に語られた八岐大蛇伝承の肥河は、はたして、どちらなのだろうか?

出雲の肥河(『日本書紀』では簸川)は、いかなる百科事典や専門書をひも解いても、島根県を流れている「斐伊川」がそれだと断定的に書かれている。

けれど説明してきたように、出雲の最初期の国は、鳥取県の妻木晩田遺跡が中核都市で、その近くを「日野川」という大河が流れていたのだ。伝説の肥河は一河川であるべきで、決着をつける必要があるだろう。

では(知ってるようで知らない)八岐大蛇伝承の細部を『古事記』をもとに検証していくことにしよう。

その経緯は、こうである。

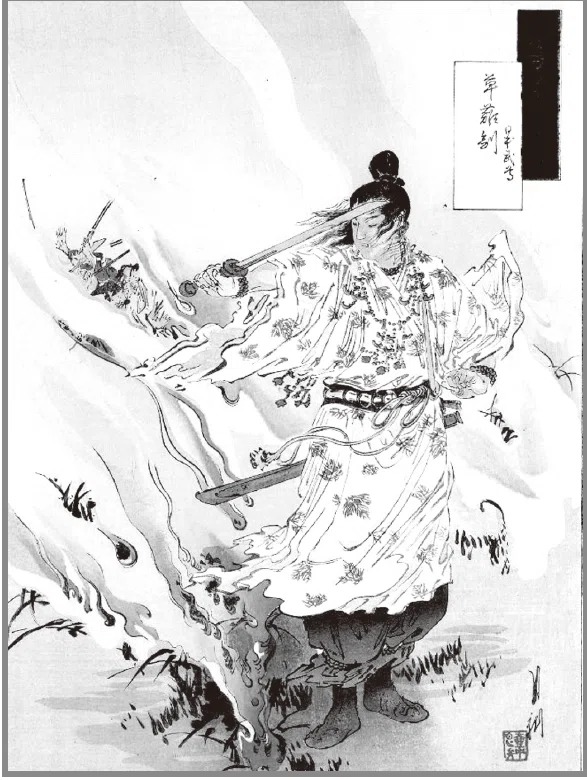

天の岩屋戸の大騒動の直後、高天原を追われた須佐之男命は、出雲の国の肥河の川上の鳥髪という地に降った。このとき、箸がその川を流れ下ってきたので、川上に人が住んでいると考えて尋ねていってみると、老夫と老女がいて、少女を間に置いて泣いていた。足名椎と手名椎の老夫婦と、その娘の櫛名田比売である。娘はもともと8人いたが、八岐大蛇が毎年襲ってきては食われてしまった。今年も今、まさに八岐大蛇が来襲する時期となったので、泣き悲しんでいたそうなのだ。

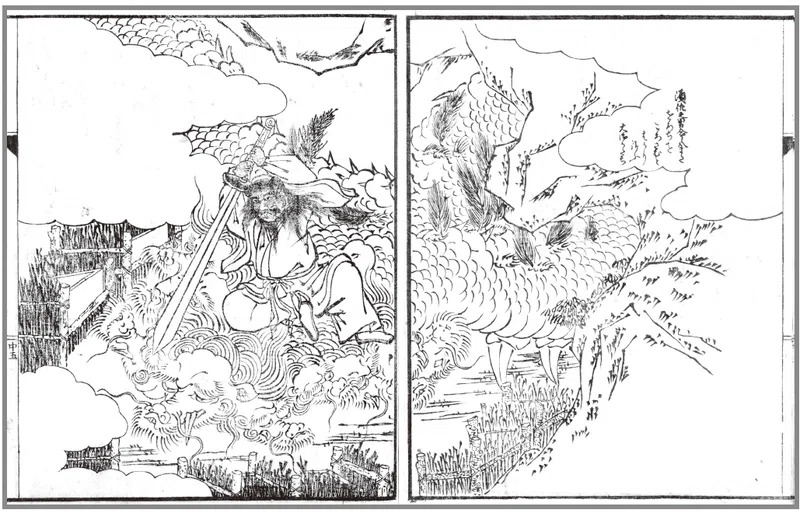

八岐大蛇は、目は酸漿のように真っ赤で、胴体ひとつに8つの頭と8つの尾があり、体には日陰蔓や檜や杉の木が生えていて、その長さは8つの谷、8つの峰にわたり、腹は一面にいつも血がにじんで爛ただれている。須佐之男命は、こう提案したのだった。その八岐大蛇を退治してあげよう、櫛名田比売を私の妻としてくれるならば、と。

鳥髪とは、現在は「船通山」と呼ばれている標高1142メートルの山で、中海から南に約30キロの内陸部にある。日野川・斐伊川ともに、この船通山に源を発しているのだ。

だが、この山が曲者なのである。

斐伊川は、単純に船通山のみに源を発している。すると「箸が流れてきた」状況を可能にするには、須佐之男命は、山の麓に降りないといけない。だがこれだと、「肥河の川上の鳥髪という地に降った」という原文とは、印象がやや食い違うのだ。

かたや日野川は、船通山以外にも源を発しており、複数の分流が船通山の南側を西へ遡上していって別の山に通じている。須佐之男命は千里眼だから、山の頂上にいても「箸が流れてきた」のは見えたはずだ。それに神様は、ふつう頂上部に降りるものなので、その点でも日野川に分があるだろうか。

けれども、これは些細な話だ。

八岐大蛇退治の最後の場面には、実に印象的な、かつ意味深な話が語られているので、それを紹介しよう。

足名椎と手名椎に命じて準備万端用意された濃い酒が入った酒桶に、現れた八岐大蛇は、頭を突っ込んで酒を飲むと泥酔して寝入ってしまった。須佐之男命は、身につけていた「十拳剣」を抜いてオロチを切り刻むと、肥河の水は真っ赤な血となって流れた。そしてオロチの中ほどの尾を切ったときに、剣が刃こぼれを起こした。不審に思って尾を刺し割いてみると、一本の大刀が出てきたのだ。異なものだと感じ、天照大御神に報告し献上した。これが世にいうところの「草薙剣」である。

草薙剣は、ご存じのように八咫鏡や八尺瓊勾玉とともに三種の神器のひとつだ。そういった金属物が、八岐大蛇とはいえ生物の体内から出てきたというのは奇妙な話である。けれど、これはいわゆる暗喩で、何か別種のことが語られていたのだ。

十拳剣が刃こぼれを起こした、それがキーワードだろう。草薙剣は十拳剣よりも強い(硬い)ことを意味し、すると草薙剣は鉄製で、十拳剣はひと昔前の銅製(もしくは青銅製)だったと考えられ、すなわち、八岐大蛇は当時最先端の「鉄」を暗示していたのではないか、と想像されるのだ。

実際、付近は「たたら製鉄」で有名で、最盛期には日本全国の鉄の約7割を産出していたぐらいなのだ。たたら製鉄の原材料は砂鉄だ。これは山を削って採るが、残土はどうするのか? ほぼ全量を川に流していたのである。以前に「弓ヶ浜半島は古代は島々だった」と述べたが、あれは日野川の上流から千年以上にわたって大量の土砂を流しつづけた結果で、米子平野なども大半は、かつては海の下だったのである。人のやることは恐ろしい。

斐伊川の上流でも、たたら製鉄は盛んだったのだが、地形を変えてしまうほどではない。

また、弥生時代の鉄の遺物に関しては、妻木晩田遺跡からは大量に出土しているが、のみならず鳥取県の他の遺跡も同様に鉄遺物は大量で、質量ともに島根県側を圧倒しているのである。

すなわち、八岐大蛇は「鉄」を暗示するといった観点からも、日野川のほうに軍配が上がるのだ。

では、とどめを刺すべく、決定打というべきものを提示しよう。八岐大蛇の伝承は、実は『出雲国風土記』には、いっさい書かれていないのだ。八岐大蛇の八の字すらない‼

風土記とは、和銅6年(713)の元明天皇の詔により各国の国庁が編纂した地誌で、いわゆる公文書である。だから嘘偽りは記述できないのだ。

『出雲国風土記』に八岐大蛇が書かれていなかった理由は(専門家の大半がこの件には沈黙しているが)、単純に、そもそも「出雲の国」の話ではないからだ。ではどこの話なのか? もちろん「伯耆の国」に違いないだろう。

だが残念なことに『伯耆国風土記』は、ほぼ残っていないのだ(『出雲国風土記』は全文が残っている)。ほぼ残っていない、すなわち、わずかには残っているのだ。逸文として。

原文は消失しても引用文が残っている場合があって、そういうのを逸文というのだが、『伯耆国風土記』逸文は、3編あり、その貴重な逸文には驚くべき話が綴られてあったのだ。『諸国名義考』にあったそれを紹介しよう。

「或書に引る風土記には、手摩乳、足摩乳が娘、稲田姫、八頭の蛇(八岐大蛇)の呑まむとする故に、山中に遁げ入りき。時に、母遅く来ければ、姫、『母来ませ、母来ませ』と曰ひき。故、母来の国と号く。後に改めて伯耆の国と為す。云々」

な‼ なんと‼ 事もあろうに、伯耆の国名の由来という最重要事項に、八岐大蛇が関係していたではないか‼ 八雲立つ、と同じく『伯耆国風土記』冒頭で語られていた可能性が高い‼

では、別角度から解説しよう。

世間での「鳥取」と「島根」の混同率は、ひどいものがある。パッと見、漢字が似ているというのも原因だろうが、地図上での右左の位置関係は把握できていても、鳥取県を正しく描けるかというと、難易度は極めて高い。尖った西端が島根県側にめり込んでしまっているからだ(地図参照)。イビツな線引きとなったのは、律令で国府制度が始まった700年ころ、かの鳥髪を国境の山と定めたのが原因だ。そして日野川の流域を伯耆に入れてしまったので、あのようになったのだ。

ところで、出雲には独特の方言がある。いわゆるズーズー弁だが、専門的には雲伯方言と呼ばれ、大山と三瓶山に挟まれた地域に限定される。大山を越えて東側は、もうまったく違うのだ。

また再々述べているように、大山の裾野の妻木晩田遺跡は、最初期の出雲の国である。つまり雲伯方言の地域、これこそが本来の出雲の国だったのだ。それを律令の勝手な線引きで、分断してしまったのである。お役所仕事というのは、どの時代でも杜撰だ。

そして『風土記』を書けと命が下った。隣国同士なので、どちらが何を書こうかと相談し合ったはずで、結果、八岐大蛇の伝承は伯耆の国で書かれたのだ。その証拠は逸文にある。だが朝廷側は、八岐大蛇は出雲の話だと認識していて、『古事記』や『日本書紀』にはそれが反映された。出雲の肥河(簸川)といったふうに。この時点で『記紀』と『風土記』には食い違いが生じ、その後『伯耆国風土記』本文が消滅したせいで、肥河は斐伊川だという間違った話へと導かれ、それが定説となって現在に至るわけだ。

そして今、「ムー」誌面のここをもってして間違いを正すのだ。声を最大にしていおう。肥河は日野川であり、八岐大蛇伝承は伯耆の国の物話なのだ‼

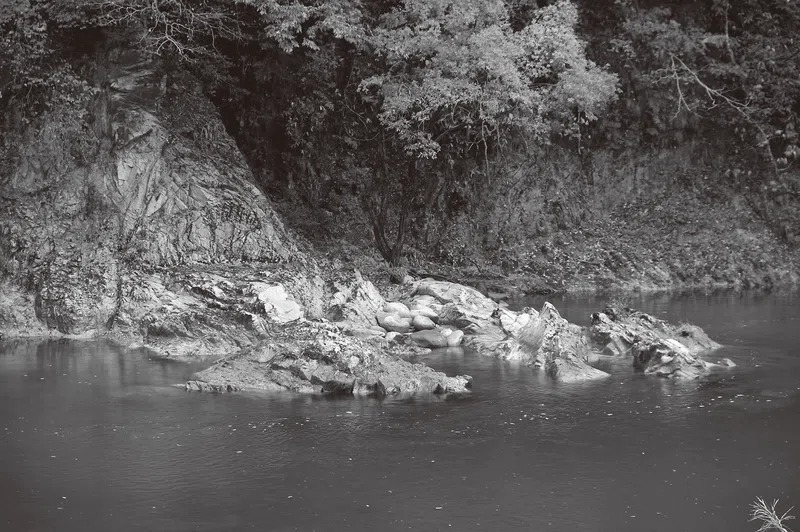

伯備線は(100年ほど前に)日野川に沿って線路を敷設したこともあって、車窓から川の景観を楽しむことができる。そして米子駅から1時間ほどの生山駅で、途中下車することをお勧めしよう。八岐大蛇が、いかにも出てきそうな場所があるからだ。

ここで日野川は分岐し、本流はほぼ直角に折れて西へと遡上し船通山に通じている。支流は石見川と呼ばれ、伯備線に沿ってさらに南下する。この川の合流地点を中心にして10キロほどが、「石霞渓」と呼ばれる景勝地で、獅子岩、仙人岩、桃岩、天狗岩など、大小の奇岩や怪石がごろごろと川に転がっていて、白濁した激流が渦巻いているのだ。

八岐大蛇が泥酔して首を垂れているような岩もあって、さも須佐之男命との決戦の場にふさわしい。

一駅前の上菅駅も途中下車に値する。菅福神社や菅沢ダムなどがあって、地名が「菅」であることがわかる。須佐之男命は、櫛名田比売を娶ると「須賀」に宮を作ったとあって、この「菅」がそうなのかもしれないのだ。

彼らの4世孫が、国引きを陣頭指揮した八束水臣津野命なのだが、その本貫地は、おそらく妻木晩田遺跡だ。

八岐大蛇伝承をはじめとして名だたる出雲神話が、この日野川の流域の物語だったのである。

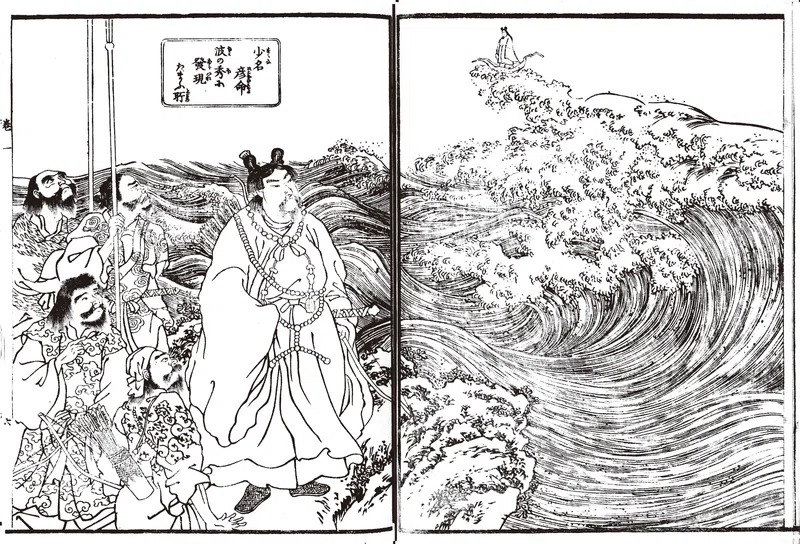

『伯耆国風土記』逸文には、もう一編、特筆すべき話がある。いわゆるスクナビコナの伝承だ。表記はたくさんあって、正体不明とされる神様だが、まずは『古事記』の内容から紹介しよう。

大国主神が出雲の御大の御前(美保関)にいたとき、ガガイモの実の船に乗って、ミノムシの皮を剥いだ衣服を着て、近づいてくる神があった。その名を尋ねたが答えなかった。

また供の神々に尋ねたけれども、皆「知らない」という。そのとき蝦蟇が、「案山子ならきっと知ってる」というので、案山子を呼んで尋ねると、「これは神産巣日神の御子、少名毘古那神ぞ」と答えた。そこで大国主神が、神産巣日の御祖命に尋ねると、「これは本当に私の子だ。子供の中で、私の手の指の間から漏れこぼれた子だ。お前たちふたりは兄弟となって、国を作り固めなさい」と仰られた。それより2柱の神は協力して、この国を作り固めた。そして後に、その少名毘古那神は、常世の国に渡ってしまったのだ。

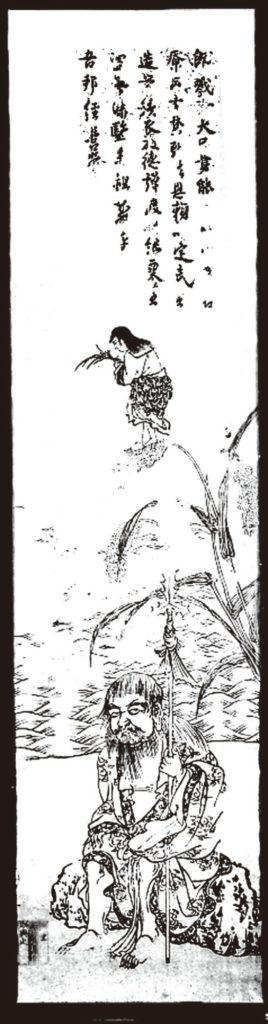

逸文は、この最後の箇所を補完していて、『釈日本紀』に次のようにある。「伯耆の国の風土記に曰く、相見の郡、郡家の西北に餘戸の里あり。粟嶋あり。少日子命、粟を蒔きたまひしに、莠實りて離々りき。即ち、粟に載りて、常世の国に弾かれ渡りましき。故、粟嶋と云ふ」

スクナビコナは、一寸法師の原型だと世間では考えられているが、それが勘違いの元なのである。

一寸法師は丸いお椀に乗っていたが、ガガイモはまったく丸くない。細長く尖っていて、パカッとふたつに分かれるのだ。それを横並びにして机の上などに置いて見てみると、「あ‼ あの船だ‼」と即座に気づく人が、少なからずおられるだろう。

これは南島語族人(オーストロネシア語族もしくはラピタ人も同じ)が用いていた双胴船である。彼らの外見は原始人のように見すぼらしく(ミノムシの皮の衣服)、だが天体観測や測量技術に関しては世界最高水準を誇り、乗っていた双胴船は、当時世界で唯一の外洋(太平洋や日本海)を自由に走れる船だったのである。

なぜそう断定的にいえるかというと、逸文の方に「粟」という単語が出てきたからなのだ。

粟とは、すなわち忌部を意味し、彼らの本拠地は四国の「阿波」だが、古代は一文字の「粟」の国で、太平洋航路を使って東国・房総半島の突端に入植したが、そのさいの国名も「安房」で、さらに伊豆諸島を根城にしていた三嶋大明神一族(彼らが南島語族人)と『神神の契約』すなわち婚姻関係を結んだが、そのさい大明神に嫁がせた姫の名前も「阿波」だ。アワは、忌部にとって神聖な単語なのだ。

実は、古代のこの当時、忌部は出雲にも拠点をかまえていたのである。

宍道湖のほとりにあった玉作湯神社が忌部の拠点だ。近くの花仙山から採れた良質のメノウを原材料に勾玉などを作っていて、当時(弥生時代末ころ)は日本で最大級の、いわば宝石工房で、現在は出雲玉作史跡公園および資料館として整備されている。

ここの特徴は、濃い緑と赤だ。ともに花仙山でしか産しない。三種の神器のひとつ八尺瓊勾玉は、「瓊」という漢字は「赤」という意味だから、ここで忌部が作った可能性が高いのだ。

また『出雲国風土記』にも、忌部神戸(忌部の私有地)と記載があって、西忌部町や東忌部町や忌部川など地名に残し、忌部神社を筆頭に、忌部小学校、忌部幼稚園、忌部公民館、忌部自然休養村、忌部花街道など、今なおそこかしが忌部だらけである。

ところで、作った宝石類の運搬方法はというと? 陸路は野盗が出て危険だったから船を使っていたはずなのだ。つまり、三嶋の船である。その船が日本海から中海に入ろうとして御大の御前を回ったときに、大国主神たちと遭遇したのだ。そのとき船に忌部は乗ってなくて三嶋のクルーだけだったから話が通じず、だれも知らないしと、そんなファーストコンタクトの様子が『古事記』には描かれていたのだろう。また、2柱の神で協力して国を作るといった話は、これは忌部も込みだったと想像される。

常世の国とは、死者の国ではなく、理想郷という意味だが、実は三嶋には弱点があって、寒さにはからっきし弱いのだ。南方系の人種なので。船にも耐寒性能はない。山陰の雪など堪えられず、常夏の国に戻った、それが常世に変わったのでは、とも想像される。

逸文に出てくる粟嶋は古代は小島で、現在は粟嶋神社が建っている。米子市彦名町にあり、これも日野川の河口域の物語なのだ。杜撰な線引きが原因だったとはいえ、伯耆の国こそが、国引き神話やスクナビコナや八岐大蛇伝承などの、名だたる神話の故郷あったのである。

関連記事

さらなる新世界秩序「ワン・ワールド・オーダー」が構築されようとしている!/パラノーマルヘッドライン

近年、陰謀論界隈において、ニュー・ワールド・オーダー(NWO)に置き換わる新たな言葉が囁かれだしている。その言葉とはーー“ワン・ワールド・オーダー(OWO)”! なぜ今、NWOはOWOへと変わろうと

記事を読む

水辺の隣人・河童に出会える! 水神にして水妖が生きる場所 全国「河童」スポット5選

伝説の魔怪や幻想の妖怪も、実は出身地があり、ゆかりの場所もある。 実在する「河童」ゆかりの場所を厳選紹介!

記事を読む

魔術的技法で生みだされた人造人間「ホムンクルス」の謎/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、容器の中で人工培養によって生みだされる小さな人造人間「ホムンクルス」について取りあげる。

記事を読む

作られた怪異が実体化するーー「架空の女」の受肉/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。もしも空想上の女房がリアル世界にあらわれたら……。

記事を読む

おすすめ記事