1200年前の化け物イノシシ伝説を現地調査! 京を追われた巨獣イノゴンの足跡を追う/吉田猛々フシギ旅

UMA研究をライフワークとする吉田猛々(ナナフシギ)が、UMAイノゴンを追って宮城県へ。なぜ京都でなく宮城なのか? そのヒントは、1200年前の伝説にあった。

記事を読む

信長、秀吉、家康らが覇を競った戦国時代。その背後にはイエズス会とキリシタン千利休の姿があった! 作家・加治将一氏の論証をもとに、茶の湯とキリスト教の深い関係に迫る。戦国時代は茶室も”戦場”だった!

目次

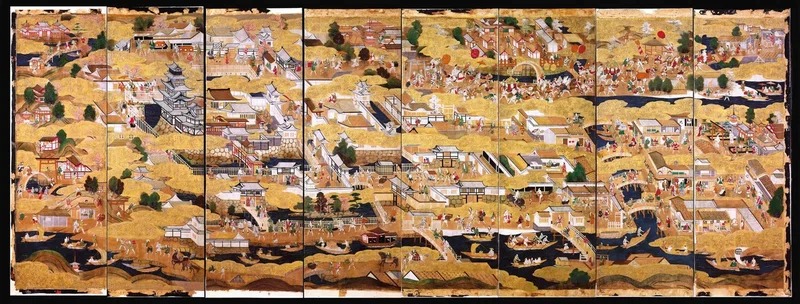

応仁の乱による京都の大混乱をきっかけに始まった戦国時代。新たな時代に向けて大きく揺れ動く歴史のうねりのなかで、日本列島の覇者となるべく戦った多くの武将たちがいた。彼らが重視したのは、室町幕府が置かれていた京都の支配権だった。そこには三好長慶(みよしながよし)、織田信長、豊臣秀吉という天下人の系譜があり、最終的に徳川家康によって天下統一がなされたことは読者もよくご存じだろう。

だがこの時代、京都以上に重要とされた地域があった。現在の大阪府にある堺である。そして堺は、日本に伝来したばかりのキリスト教――カトリックのイエズス会の街だった。

「信長にしても秀吉にしても、戦国武将がイエズス会を利用してのし上がっていったのは間違いないところです」

作家の加治将一氏は、そう断言する。加治氏は「加治史観」とでも呼ぶべき独自の視点から、倒幕の際に起こった南朝革命、坂本龍馬の素顔、西郷隆盛の正体など、ベールに包まれた日本史の謎を次々と読み解いてきたことで知られている。また最近では、自身のYouTubeチャンネルでも情報を発信している。

その加治氏の直近の書き下ろし作が『第6天魔王信長 消されたキリシタン王国』(水王舎)と『軍師千利休 秀吉暗殺計画とキリシタン大名』(祥伝社)だ。タイトル通り、戦国大名とキリシタン、そして千利休の関係について鋭い考察を行った力作である。本稿ではそれらを参考に、戦国時代に対する新たな視点を読者に紹介していきたい。

加治氏によれば、鍵を握るのは千利休だという。天下統一の背後には、千利休の暗躍があったというのだ。

https://www.youtube.com/channel/UCgSrkcAGVOGo-YG6mY85khg

千利休は、本名を田中与四郎(よしろう)という。大永2(1522)年に堺で生まれた。家は納屋衆(なやしゅう)と呼ばれる裕福な商家で、18歳のときに当時の茶の湯の第一人者である武野紹鷗(たけのじょうおう)に入門する。

利休はやがて、わび茶を完成させ、「茶聖」とまで称されるようになる。しかも織田信長、豊臣秀吉という日本史を代表するようなふたりの武将に、側近として仕えるのである。参謀役だから、もちろんただの茶人であったはずがない。

興味深いのはその名前だ。

現在でこそ千利休という名前が知られているが、この名前を使ったのは晩年のみで、ほとんどの生涯を千宗易(そうえき)という法名で通していた。

利休という名前を得たのは23歳のときだと、『仏祖正伝宗派』という書物には書いてある。だが実際にはもっと遅く、1585年に正親町(おおぎまち)天皇から賜ったというのが定説とされる。これは信長の死から3年後のことで、豊臣秀吉主催の「禁中茶会」を利休が仕切ることになり、その際に町人の身分のままでは天皇の前に出られないので、秀吉に頼んで「利休」という居士号を得たというのだ。

だが、前述したように利休は、それ以前に「宗易」という法名を南宗寺もしくは大徳寺からもらっていた。したがって天皇の前に出ても問題はなく、この説明はおかしいということになる。

ならば「利休」の由来はなんなのか?

加治氏はここで、大胆な説を述べる。ヒントは婚姻関係だ。

利休には生涯にふたりの妻がいた。最初の妻についてはよくわかっていない。1542年に結婚し、1577年に亡くなったということと、戒名が「宝心妙樹(ほうしんみょうじゅ)」だということだけだ。本名も出身も不明なのだが、加治氏はこの最初の妻は、当時の堺や室町幕府の守護者、三好長慶の妹ではないかと推測する。詳細は省くが、その三好長慶の別名は「利長」。さらに、長慶の弟には「実休(じっきゅう)」がいる。利休は妻を娶ると同時に三好一族に入り、義兄弟それぞれからひとつずつ、名前の文字をもらったのではないか、というのである。

これはつまり、利休が商人から武士になったということも意味する。

後述するが、利休は秀吉によって切腹させられたという説がある。これには疑問も多いのだが、とりあえず切腹説をとるなら、それはまさに利休が武士だったことを意味している。処刑ならともかく、町人や商人が、武士の儀式である切腹を命じられるはずなどないからだ。

しかも――。

千利休の名前については、「セント・ルカ」というクリスチャンネームという意味も含まれている可能性があると、加治氏は指摘する。ルカはもちろん、「ルカによる福音書」のルカだ。すなわち、千利休はキリシタンだったということになる。

大阪府堺市――。読者は何を思い浮かべるだろう。堺商人で知られた商業都市か、それとも伝仁徳陵などの巨大古墳群か。

加治氏は戦国時代の堺は、完全なるキリシタンの街だったと語る。日本にキリスト教が伝来後、いち早く教会が建てられ、イエズス会による日本伝道のベース基地になった場所だというのだ。

当時、堺は商人による自治空間都市だった。しかも、その名はヨーロッパにまで鳴りひびいていた。ポルトガル人イエズス会員で、日本における初期の宣教師であったガスパル・ヴィレラは『耶蘇(やそ)会士日本通信』の永禄4(1561)年から翌永禄5(1562)年の書簡において、次のように書いている。

「堺の町は甚だ広大にして大なる商人多数あり。この町はベニス市の如く執政官によりて治めらる」

「他の諸国において動乱あるも、この町にはかつてなく敗者も勝者もこの町に在住すれば、皆平和に生活し、諸人相和し、他人に害を加えるものなし。町は甚だ堅固にして、西方は海を以て、また他の側は深き堀を以て囲まれ、常に水充満せり」

周囲を海と濠で囲まれた南北3キロ強、東西600〜700メートル、人口8000人ほどの堺は戦とも無縁で、平和に生活ができたというのだ。そしてこの報告により、堺は当時のヨーロッパでもっとも有名な日本の町となった。

なぜ堺で自由貿易ができたのかというと、それは三好長慶や織田信長といった有力武将の庇護(ひご)があったからだ。堺の強みは、瀬戸内海に直結した国際貿易港を有していたことにある。そこには日本国内はもちろん、外国からも人や富、情報が集まってきた。武将にとって、これを手に入れることが天下を取るためには必須だったのだ。

そんな自由な空気の街に、ポルトガル商人とイエズス会が入り込んできた。彼らは最初、天皇と将軍という「ふたりの王」がいる京都での布教を目指した。だが、その願いはかなわず、堺へと戻ってくる。そして堺をキリシタンの街へと変えていったのだ。

堺に初めて本格的な教会が建てられたのは、1581年ごろのことだったという。

だが、かのルイス・フロイスの『日本史』によれば、堺の教会建設は1585年が最初となっている。どちらが正しいのかはわからないが、ちなみに1579年前後には織田信長の庇護のもと、安土城下にイエズス会本部が置かれている。その信長が本能寺の変で斃れたのは、1582年のことだった。

堺における教会建設を請け負ったのは、ジュスチノという日本人キリシタンだった。もちろん、大工の棟梁である。教会の屋根には大きな十字架が載せられ、それは堺を訪れる商船にとって恰好の目印になったという。

また、教会からは堺のすべてが見渡せたというのだが、堺には高台らしきものはないから、3階建てだった可能性もある。

当時、堺の有力な豪商には、キリスト教に入信する者が多かった。大きな理由としては、商売がらみということがあった。当時のイエズス会には、ポルトガルの貿易部という顔もあったからだ。キリシタンになれば、ポルトガルとの貿易に積極的にかかわることができたのである。

だが、教会建設の年代については、少し奇妙な気もする。

イエズス会のザビエルが最初に堺を訪れたのは、1551年。教会建設の30年も前だ。逆にいうと30年間も堺に教会がなかったというのは、不自然ではないだろうか。

加治氏はここで、弘治3(1557)年に三好長慶によって堺に建てられた、南宗寺という臨済宗の禅寺に注目する。これは本当はイエズス会による教会だったのではないかと、加治氏はいうのだ。

そもそも当時、日本におけるキリスト教の教会は、南蛮寺(なんばんでら)と呼ばれていた。だから、寺といえば必ず仏教のもの、というわけではない。本来、寺というのは修行の場であり、特定の神や仏を祀る聖域ではないのだ。そこでキリスト教の布教が行われたとしても何の不思議もないというのである。

加治氏によれば、実際に南宗寺にはキリスト教的なにおいを発するものが今もあるという。とくに目に入るのが、いわゆる「キリシタン灯籠」だ。のちに秀吉や家康による激しいキリシタン弾圧があったにもかかわらず、こんなものが今も境内に残っているのはなぜなのか? それはまさに、彼らの心意気だったのではないかというのである。

そして、この南宗寺には、若き日の田中与四郎――千利休の姿もあった。彼は後にこの寺から「宗易」の法名をもらうのだが、では千利休とはどのような人物だったのか。

「私の困惑は利休の立ち位置だ」――そう加治氏は書いている(『軍師千利休 秀吉暗殺計画とキリシタン大名』)。

「足軽から天下人へ、秀吉の奇跡の大出世に関与、密着し、側近を見事にこなしながら、空前の茶の湯ブームを巻き起こしたのみならず、独創的な哲学、所作といったものがおびただしい弟子たちの手によって、ざっと450年にわたって継承拡散され続け、今もって茶道の祖、『茶聖』と仰ぎ見られているのだ」(『同』)

これほどの人物でありながら、晩年には秀吉に翻弄され、対立し、死へと追いやられた。それが奇妙だと、加治氏はいうのだ。

そもそも利休の力の源は、どこにあったのだろうか?

それを知るためにはまず、茶道=茶の湯がこの時代にどのような役割を果たしていたのかを見る必要がある。

日本で茶を飲む習慣は、平安時代に中国からもたらされた。鎌倉時代になると茶会が大流行し、室町時代には将軍・義政の茶の師匠である村田珠光(むらたじゅこう)によって、亭主と客との精神的なやりとりを重視するわび茶が生まれた。

このわび茶を茶の湯として完成させたのが、武野紹鷗と弟子の利休だった。そしてちょうどこのころ、戦国武将たちのあいだでは、茶の湯が爆発的なブームとなる。

その理由について、加治氏はこう推測している。

「武将にとって静かにすごせる場所、あるいは相談相手とふたりきりになれる場所が、茶室しかなかったということです。実際、彼らの周囲は間者、スパイばかりでした。だから茶室は、ほっとすることができる貴重な空間だったのではないか」

日々の戦い、情報合戦と裏切りで疲労した武将たちは、茶室で心身ともにリラックスすることができた。それが大きな魅力だったというのだ。

もちろん、それだけではない。

利休が作った茶室は狭く、入り口も小さい。

だから武将は自然と刀を置き、体をかがめて入っていくことになる。従者が同座するスペースはないので、自然と茶主(つまり利休)と一対一、武器も持たない裸のつきあいになってしまう。

こうした場所だから、精神をすり減らした戦国武将もリラックスできる。自然とだれにもいえない悩みを打ち明けたり、後悔を口にしたり、今後の戦略について相談をしたりすることになる。

となれば――。ここで読者は、あるものを想像するのではないだろうか。そう、キリスト教の懺悔室だ。

「茶室がカプセル教会であり、密談の空間であり、懺悔室でもあったことは、キリシタン大名でもあった高山右近が告白しています。ここがいちばん、ひとりになって落ち着くことができる場所で、籠もるのが好きだった、と。それを作った利休は、やはり大天才だと思います」

そう、加治氏は語る。

千利休は茶の湯の師匠であると同時に、キリスト教宣教師でもあった(詳細は後述する)。しかもポルトガルと通じた武器商人でもあったから、武将たちにとって必要なものをすべて兼ね備えていたのである。

それゆえ利休は、名だたる武将や大名を弟子としていたのだ。

「利休七哲」と呼ばれた蒲生氏郷(がもううじさと)、細川三斎(ほそかわさんさい)、牧村兵部(まきむらひょうぶ)、瀬田掃部(せたかもん)、古田織部(ふるたおりべ)、芝山監物(しばやまけんもつ)、高山右近。他にも黒田官兵衛、前田利家、木村常陸介、豊臣秀吉、豊臣秀次、豊臣秀長、織田有楽斎(うらくさい)、小早川隆景、宇喜多秀家。まさに蒼々たる顔ぶれだ。

茶室という狭い空間で利休は、一対一で接した。聞き耳をたてるスパイもいない完全なる密室で、だ。

そこでは必然的に全国の最新情報や情勢、武将たちの思惑が交わされる。もちろんキリスト教を広める宣教の場としても利用されていた。武器を売る商談の場所であっても、これらは矛盾しない。

「利休というのは、先進的な世界の情報網を持っていました。それはイエズス会と密着していたからこそもたらされたもので、同時に鉄砲の弾まで信長に売っているんです」

加治氏がいうように、千利休は当時の日本において、情報ネットワークの中心にいた。情報を制する者は世界を制する。それは古今東西、変わらない。

そんな利休の夢は、日本を理想的なキリシタンの国にすることだったのだ。

千利休がキリシタンだったとすれば、その利休が完成させたとされる茶の湯、茶道におけるさまざまな取り決めや作法のルーツがキリスト教にあったとしても不思議ではない。そんなバカなと思われるかもしれないが、これはある程度、公にも認められているのだ。

加治氏はいう。

「茶道の本質にあるわびさびの精神というのは、キリスト教でいう清貧の思想にあたります。茶道がキリスト教の影響を受けているということは、現在の家元も認めているところなのです」

加治氏がいう家元というのは、茶道武者小路千家第14世家元・宗守氏のことだ。同氏は利休以来の茶の湯の道統と血統を継承しつつも、たびたび欧米の各大学から招聘を受けて講演を行うなど、活躍の場を世界に広めている。

また1994年にはバチカンで教皇ヨハネ・パウロ2世との単独特別謁見を許され、教皇に茶の湯について説明をした。

このときに、茶の湯はキリスト教のミサの影響を受けていると語ったというのである。

2014年2月3日付「朝日新聞」文化欄に、興味深い記事が掲載された。

「茶の湯にみられるキリスト教との共通点」という記事で、「一つの茶碗の同じ飲み口から同じ茶を飲む『濃茶(こいちゃ)』の作法は、カトリックの聖体拝領の儀式からヒントを得たのではないか」という宗守氏の主張が取り上げられただけでなく、さらに次のように書かれている。

「宗守さんによると、この飲み回しの作法が文献に初めて登場するのは1586(天正14)年。翌年には大阪城で開かれた茶会で、秀吉が『一服ヲ三人ツツニテノメヤ』と言うほどまで普及した。『それ以前には行われた記録がない。どこかからヒントを得て、利休が創案したと考えるのが自然』」(「同紙」)。

そのヒントが、キリスト教のミサにあったというわけだ。

同記事では、あくまでも証拠はない、と断っている。確かに、文献的な証拠は存在しない。だが、書かれたことが歴史的事実のすべてではないことは、ムー読者ならよくおわかりのことだろう。いや、実際には「書かれなかった」ことのほうが多いかもしれないのだ。

千利休がキリシタンだったという確実な証拠はない。茶の湯の作法がキリスト教のミサの影響を受けているといっても、それはあくまでも「似ている」だけではないかという反論も当然あるだろう。

だが、想像してみてほしい。

ミサは、パンとぶどう酒を聖別して行われるカトリックの重要な儀式だ。具体的にはイエスの肉体としてパンを、血としてワインを口にする。

当然、イエズス会は日本でもこの儀式を行おうとした。

では、どこで? もちろんまだ日本には教会などない。

最初は堺の南宗寺などで、ひっそりと行われていた。寺というのは思想を語る場であり、修行空間なのだから、とくに問題は起こらない。そのうちに南蛮寺――教会が建てられるようになると、ミサも広まっていく。

そこに大改革が訪れた。千利休によって、茶室が「発明」されたのである。茶室は世間とは分断されたミサの場であり、懺悔室でもあった。利休がそれを意識したのであれば、茶の湯とミサが似ているのも当然だ。茶室の主人である者は――もちろん千利休もそれ以外の師匠たちも――カトリックでいう神父にあたる役割を果たしていたのである。

宣教師ルイス・フロイスは『日本史』にこう書き記す。

「茶室は清潔なので、人々に地上の安らぎを与える。キリシタンたちも異教徒たちもその場をおおいに尊重しているのである。司祭(ヴァレラ)は、そこでミサ聖祭を捧げ、キリシタンたちはそこに集まった」

まさに小さな教会、赤いワインならぬお茶による「緑のミサ」だ。

こうしたことを背景に加治氏は、茶の湯こそイエズス会にとって最強の布教ツールだった、とまで断言しているのである。

千利休の最期は、豊臣秀吉によって命じられた切腹による。――これがわれわれの知る歴史だ。だが、すでに述べたように、切腹自体が歴史的事実だったのかというと、よくわかっていない。処刑されたという説もあるし、行方不明になったという話もある。

確実なのは、利休の命は秀吉によって奪われたということだ。それは間違いない。それはなぜなのか? 何を理由に秀吉は、師であり参謀でもあったはずの利休を死に追いやったのか?

理由としてもっとも有名なのが、大徳寺の三門事件だ。

天正17(1589)年、京都・大徳寺三門(金毛閣)の改修にあたり、利休は門の上層を完成させた。このとき、利休の恩に報いるという名目で、寺側は三門内に利休の雪駄履きの木像を安置する。

これがまずかった。なぜなら三門を通る者は、それがたとえ天下人の秀吉であっても、利休の足下をくぐることになるからだ。これが侮蔑的だということになり、秀吉の怒りを買ったというのである。

なるほど、たしかに説得力がありそうだ。だが、よく考えてみると、像を置いたのは利休ではない。いわば寺側の忖度だ。だとすれば、罰せられるべきは寺だということになる。

そのほかにも、茶器の売買で私腹を肥やしたからだとか、もともと秀吉はわび茶が嫌いで、茶道に対する考え方が対立したからだという説もある。

さらに、無類の好色だった秀吉が利休の娘を妾にしようとしたところ、拒絶されたからだというものもある。

とにかく細かな説を挙げていけばきりがない。加治氏はこれを、どう考えているのだろうか。

秀吉の前、利休は織田信長に仕えていた。

おそらく利休は、信長の激しい性格と才覚、野望に惚れ込んだのだろう。旧習を廃し、神仏さえも否定するこの若者に利休は、日本列島キリスト教化の夢を託したのかもしれない。その経緯と結末については最後に検証することになるが、信長亡きあと、利休は次の天下人として豊臣秀吉に賭けた。

利休にしてみれば、信長よりもはるかに与しやすい相手と読んだはずだ。秀吉は物欲と色欲にしか興味がなく、天下統一後の理想など語ろうともしない俗物である。うまくおだてて教育していけば、やがて意のままに操ることができると思ったはずだ。

実際、天下を手に入れるまではうまくいっていた。両者は良好な関係を築きあげ、「内々の儀は宗易(利休)、公儀は秀長(秀吉の異父弟)」とまで称されるようになった。ちなみに内々の儀とは、秘密工作も含んだ作戦、戦略である。利休は秀吉の作戦参謀の地位にいたのだ。

ところが秀吉は突然、思いもよらない行動に出る。天正15(1587)年の「伴天連追放令」だ。経緯について詳しくは書かないが、キリスト教への弾圧策である。

これがイエズス会と利休を驚愕させた。あれだけの蜜月関係だ。当然のことながら秀吉は、利休がキリシタンであることを知っていた。だから、利休に秀吉は、棄教を迫ったはずである。そしてこの段階で利休が処刑されなかったということは、(少なくとも表向きは)利休が棄教を表明したということになる。しかしこのままいけば、やがてイエズス会ともども利休は潰される。加治氏はこのときに、利休が中心となって「秀吉暗殺計画」が生まれたのではないかと推測する。

問題は、だれがそれを実行できるのか、だ。天下は秀吉によってほぼ平定され、残る有力武将といえば小田原北条氏と、その同盟、陸奥の伊達政宗くらいしかいない。

秀吉は大挙して小田原攻めを開始する。

利休にしてみれば最後のチャンスだ。なんとか伊達政宗を説得し、秀吉に刃を向けさせなければならない。それができなければ終わりだ。

秀吉の小田原攻めに同行した利休は、箱根湯本に逗留してつかず離れず。政宗も利休の胸の内を計りつつ、のらりくらりと秀吉の参戦命令をかわしつづける。そして戦いの終盤、ようやく政宗は小田原へと参戦した。

じつはこのとき、利休、政宗のふたりは茶の湯を名目に談合し、秀吉暗殺計画を練るもくろみがあったのではないかと加治氏はいう。だが、秀吉のほうがはるかに上だった。秀吉は政宗を箱根に幽閉し、ふたりの談合を阻止したのである。

かくして利休の野望は潰えた。そしてこれこそが、利休処刑(切腹)の真相だというのだ。

キリシタンは自殺は許されていない。だから、利休が自ら腹を切ったのかどうかは不明だ。

しかし、覚悟を決めて死に旅立った利休にしてみれば、それまさに宗教的な死、殉教そのものだったに違いないのである。

ここからは少し時代を戻し、千利休と織田信長の関係について見ていこう。

信長の目的は天下布武。そのために利休と堺、イエズス会を最大限に利用しようとしたのだった。尾張をほぼ支配した信長が京都に入ったのは永禄2(1559)年。ちょうどイエズス会のヴィレラ、堺のキリシタンのロレンソ了斎(りょうさい)が京都で布教を始めた年にあたる。

このとき信長は、将軍・義輝(よしてる)と会っている。

その内容、目的、日数は不明とされているが、やはり気になるのはわざわざ危険を冒してまで上洛した動機だ。

加治氏はそれをこう書く。

「私の目線では、義輝が差し出したポルトガルの武器だ。上昇志向の強い25歳の若き信長が、大砲、鉄砲、火薬と聞いてじっとしていられなくなったのではあるまいか」(『第6天魔王信長 消されたキリシタン王国』)

そして、こう続ける。

「その場にヴィレラ、ロレンソ了斎、イエズスのメンバーが駆けつけていなかったなどとだれが言えよう」(『同』)

当時の信長には、キリスト教とは何なのか、皆目わからなかったはずだ。ただお目当ての武器以外にも、目の前にはイエズス会からの贈り物――地球儀、羅針盤、時計、望遠鏡、ワイン、グラスなど――が所狭しと並べられている。部屋を埋め尽くすヨーロッパの品々に、心を奪われたとしても不思議はない。

当時の仏教界の専横に手を焼き、比叡山の焼き討ちまで行った信長だ。それにとってかわる新しい宗教があると知って興味を抱いたことは十分に考えられる。しかもそこには、こうした輸入品や武器、戦略までついてくるのだ。

まさに天下統一への最短距離を発見したような、爽快な気分だったのではないだろうか。

一方のイエズス会にしても、日本での布教にあたっては後ろ盾を確実に選ぶ必要があった。当時の信長はまだ若く、尾張を支配しただけで天下統一にはほど遠い状況だった。だが旧来の常識を打ち破り、日本を支配する仏教勢力と戦おうとするこの若者の存在は、日本をキリスト教国にするというイエズス会の目的と一致した。

加治氏は、このときイエズス会は信長に、すでに九州王になろうとしてるキリシタン大名、大友宗麟(そうりん)について語ったのではないかと推測する。

キリスト教による愛の思想統制を行えば、領民支配は安定する。イエズス会と通じれば、ポルトガルとの貿易も自在だ。もちろんヨーロッパ最新の武器や戦術も手に入る……。

これに興奮しない武将などいない。こうして信長は、天下取りの最短距離としてイエズス会との連携を選んだというのだ。

戦国武将の間で茶の湯が大流行したという話はすでに書いたが、信長も例外ではない。そして信長の茶頭(さどう)を務めたのは、利休だった。

実は信長と利休の関係については、あまり資料がない。だが、信長とイエズス会のつなぎ役として、利休が暗躍していたことは間違いないだろう。

天正4(1576)年1月、織田信長は安土山に築城を開始する。有名な安土城だ。だが、これが奇妙だ。当時、天下を取るには京都を押さえることが必須だった。だが、安土には何もない。そこに新たに城と街を築いたのはなぜなのか?

加治氏は「安土」という地名に注目する。これを「アヅチ」と読める人は少ない。ふつうなら「アンド」だろう。では「アンド」とは何か? それはポルトガル語の「アンジョ」、すなわち「天使」ではないかというのだ。つまり安土は「天使の街」だ。ちなみに似たような街の名前は世界中にある。アメリカの「ロス・アンジェルス」はその代表だ。

しかも安土にはもうひとつ、大きな謎がある。安土城の「天主台」だ。

記録によれば安土城天主台は地下1階、地上6(5ともいう)階の壮大な造りで、山の頂上にそびえていた。ここから城下を悠然と見下ろしていたのだ。

お気づきのように、ふつうは「天守閣」であり「天主」とは書かない。

では「天主」とは何か? これは「神」を意味するカトリック教会用語であり、「デウス」を指している。

加治氏は書く。

「『天使(安土)の街』の『天使(安土)城』のペントハウスに『天主』、つまりデウスを配したのである」(『第6天魔王信長 消されたキリシタン王国』)

ここまでやるからには、もしかしたら信長は、キリシタンとして洗礼を受けていたのではないかと、加治氏は推測する。

たしかに、そうであってもまったく不思議ではないだろう。

最後はいよいよ、戦国時代において大きな分岐点となった大事件、本能寺の変だ。

明智光秀によって織田信長が討たれたこの事件について、動機や仕掛け人についてはさまざまな説がある。

だが加治氏は、その引き金になったのは和暦の廃止だったのではないかという。和暦というのは日本の暦のことで、中国の宣明暦(せんみょうれき)を貞観4(862)年に取り入れて以来、江戸時代の貞享2(1685)年まで使用されていた。ちなみにこの年になってようやく、初めて日本人による暦法が作られている。

注意すべきは暦が、人間を支配するための基本ツールとなることだ。

暦がない時代には、時間の感覚は日没と日の出しかない。つまり1日が基本だ。

そこに星と太陽、月の運行を観察することで暦が生まれると、1か月、1年が生活の基準となる。さらに閏という概念が盛り込まれるようになった。

暦は宇宙を表し、暦を作成することは、支配者にだけ許された特権だった。その象徴が暦の編纂を専門とする朝廷の陰陽寮である。

国家は独占的に暦を支配したが、それは国民の1年の生活を支配することでもあった。しかも日本の場合、太陽には皇祖神とされる天照大御神(あまてらすおおみかみ)が、月にはその弟神である月読命(つくよみのみこと)があてられている。皇室(国家)による暦と国民支配は、かように巧妙に行われてきたのである。

天正10(1582)年、閏年のこの年に、信長の使いとして間直瀬(まなせ)・ベルショール・道三という人物が参内した。名前からわかるように彼はキリシタンだ。本業は医者だが、陰陽道や天文にも詳しい人物である。

加治氏によれば、彼はこの閏の年にあたり、朝廷に「尾張の暦、くわんれきにしろ!」と迫ったというのである。

加治氏はこれを、「久遠暦(くをんれき)」=永遠の暦=グレゴリオ暦のことだと解釈する。つまり、天皇と朝廷が独占していた暦を、キリスト教基準の暦に変更せよ、というわけだ。いかにもキリシタン信長らしい要求である。

だがそれは、朝廷にとって青天の霹靂、驚天動地の出来事だった。これまでに許してきた武家の政治支配とは根本的に違う、朝廷と天皇の専権を奪い、その存続さえも脅かす重大事だからだ。

実は1582年という年は、ヨーロッパでもグレゴリオ暦が最初に採用された年だった。それはつまり、カトリック教会が世界における時間の支配権を得た記念すべき年だったということでもある。この暦を日本列島でも実行する。これは、イエズス会にとってきわめて意味のあることだった。

もちろん朝廷にしてみれば、許せることではない。

天照大御神が消され、時間と空間の支配権が奪われれば、天皇の権威も失われる。

かくして、信長暗殺計画が生まれた。

実行したのはもちろん、明智光秀だ。だが、豊臣秀吉もまた、背後で光秀とつながっていたと、加治氏はいう。

同じ天正10(1582)年6月2日に起こった本能寺の変。このとき秀吉は、備中高松城を攻めていた。現在の岡山県岡山市だ。

信長斃れるという報を聞くと即座に毛利氏と和睦を締結し、尋常ならざるスピードで京都へ戻り、6月13日には光秀を討っている。いわゆる「中国大返し」だ。

ここで加治氏は疑問を抱く。

「明智が本気でクーデターを起こすなら、二番手の秀吉も倒さなければなりません。それには毛利と組むのが最良です。ところが秀吉を倒すという考えが、明智にはまったく見られないのです。一方、秀吉は事件後、真偽を確かめることもなく、一目散に京都に向かっています。これは、明智が信長を倒せば秀吉がすぐに戻って京都を占拠する約束があったからでしょう」

明智光秀と豊臣秀吉によるクーデターだったというのだ。

しかも加治氏によればここでもうひとり、重要な人物が登場する。

そう、千利休だ。

「本には書きませんでしたが、本能寺の変の絵図を描いたのは利休じゃないか、という気がします。利休は、信長をうまく利用すればキリシタン王国を日本に作れるかもしれないと考えていた。ところが途中から信長は自分の王国を作りたい、自分は王だ、神だといいはじめた。これは危険だ、と。そこで朝廷を利用したのではないでしょうか。

秀吉には、あんな緻密な戦略は練られません。よほど上から俯瞰しないと、本能寺の変はムリ」

加治氏は、このときも利休による茶の湯ネットワーク、キリシタン・ネットワークは活用されたはずだという。

それについて説明すればきりがないのだが、残念ながら紙幅が尽きた。興味のある読者には、ぜひ加治氏の著作をお読みいただきたい。

中村友紀

「ムー」制作に35年以上かかわるベテラン編集記者。「地球の歩き方ムー」にもムー側のメインライターとして参加。

関連記事

1200年前の化け物イノシシ伝説を現地調査! 京を追われた巨獣イノゴンの足跡を追う/吉田猛々フシギ旅

UMA研究をライフワークとする吉田猛々(ナナフシギ)が、UMAイノゴンを追って宮城県へ。なぜ京都でなく宮城なのか? そのヒントは、1200年前の伝説にあった。

記事を読む

縁起のいい「おかめ」「お多福」がもたらす、笑えない呪いなどの話/妖怪補遺々々

暗い世相にうんざりムードが続くこともあり、前回の「かわいい」に続き、今回は「福」を呼びそうな妖を補遺々々しました。ところがーー?

記事を読む

古墳やスフィンクス像、人面岩に水路…火星古代文明の痕跡を追う!/嵩夜ゆう

人面岩をはじめ謎の構造物が多く指摘される火星。人類が進出を目指す赤き星には、やはり、かつて文明があった!?

記事を読む

「小豆とぎ橋」怪談現場の普門院に残された「子供の手形」の怪/小泉八雲の怪談現場・松江

小泉八雲ゆかりの松江には、奇妙な手形が残された寺院がある。

記事を読む

おすすめ記事