生首妖怪「マーライ」が夜な夜な出没、人々を襲う! 東南アジアの怪奇ろくろ首事件簿

東南アジアに出没する妖怪マーライは、夜な夜な首だけを飛ばして人々を襲い、呪うという……。現代でも「目撃」事件が起こる妖怪事件をレポート!

記事を読む

インドシナ半島の小国ラオスの中央部に広がる平原に、巨大な石の壺が散在している。巨人族によって造られたという巨大石壺の謎を追う。

目次

東南アジアの内陸国、ラオスの辺境に怪しい景色が広がる。無数の巨大な石壺が乱雑に放置され、まるで大地にへばりついたフジツボの化け物のように見える。口縁を上向きにした個体が多いが、横倒しや逆さまになったものや、ぱっくり割れた個体もある。壺の石肌はいずれも一様に腐蝕しており、長い年月の経過が認められる。

ここは「東南アジア最後にして最大の謎」といわれるジャール平原である。場所はラオス中部、ベトナムとの国境を走るアンナン山脈の北端標高1000メートルに広がるシエンクワーン高原に位置する。

この石壺遺跡は高原に100か所ほど散在し、その総数はなんと2400個を超える。かつては「知る人ぞ知る」という遺跡だったが、2019年にユネスコの世界遺産となって脚光を浴びた。しかし、例のパンデミックの影響で、芽生えたばかりの観光業は再び衰退し、今は民族衣装の地元っ子がSNS撮影に興じる遊び場になっている。

それにしても、いったいだれが、何の目的で、これほど大量の石壺を放置したのだろうか。地元で語られる伝説によれば、戦いの勝利を祝った巨人族が酒を造った後だという。坪は高さ、直径共に1〜3メートルの砂岩製で、最大級のものは重さが20〜30トンにおよぶというから、確かに人間に扱えるような代物ではない。

この謎めいた遺跡の存在は、研究者たちには20世紀初頭から知られていた。1930年代、フランス人考古学者マドレーヌ・コラーニが、初めてこの遺跡の考古学的な調査を行い、後述するサイト1の石壺周囲で骨片や陶器片、鉄と青銅の品物、木炭などを発見した。また、同じサイトにある洞窟では火葬跡が認められた。

コラーニはこれらの発見から、石壺遺跡は紀元前500年〜期限500年ごろの鉄器時代にあたる年代に造られた埋葬地であると論じた。その後はこのコラーニ説が定説となり、なんら批判もないまま約1世紀が過ぎた。そうした状況の背景には、悲惨な戦争の存在がある。

フランスの植民地であったラオスは、1953年に独立を果たした。しかし、国内は諸勢力の対立により混乱、さらに1964年(〜1973年)にはベトナム戦争が始まり、近隣をはじめ、関係国の隠れた戦場となった。

アメリカはラオスに対し、史上最多となる58万回の空爆を行い、総量200万トン超の爆弾を投下した。落とされた爆弾には2億7000万発のクラスター小爆弾が含まれており、そのうちの8000万発が不発弾となって大地を汚染した。中でも、もっとも激しい空爆を受けたのがシエンクワーン高原である。この稀に見る戦争被害が、ジャール平原の学術調査と観光の大きな障害となって現在に至っているのだ。

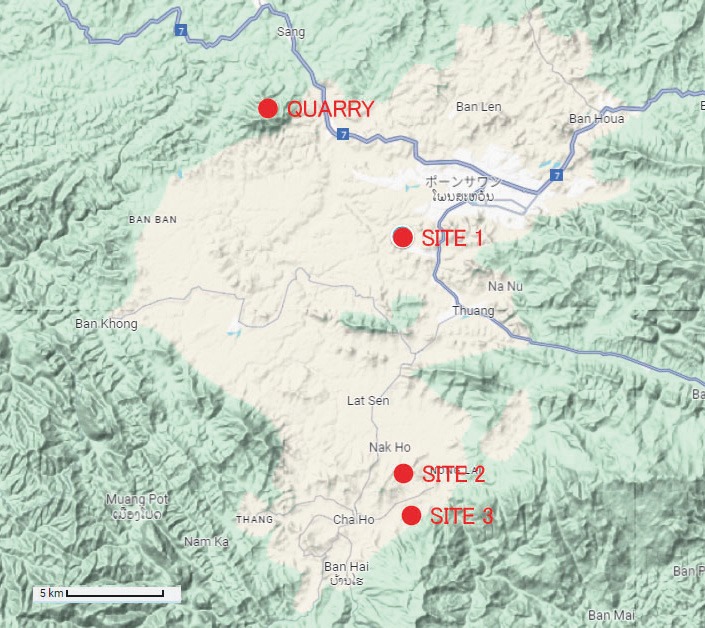

2023年に筆者が撮影を行った際、100か所ほどある石壺遺跡の中で、訪問が許されたのはサイト1〜サイト3、そして「石切場(Quarry)」であるサイト21のわずか4か所だけであった。

前述の空爆による着弾跡はこれらの遺跡内にもあり、観光客にもっとも人気の高いサイト1にも、直径10メートルを超す深い爆発クレーターが点在している。筆者は、サイト3で遺跡の中心部を離れて壺捜しをしている最中、いつの間にか不発弾の危険地域を示す境界マークがある一帯に迷い込み、肝を冷やした。

こうして、内戦や戦争によって中断を余儀なくされた学術調査であったが、コラーニの調査から約60年後の1994年、鹿児島大学の新田栄治教授と現地の考古学者トンサ・サヤヴォンカムディが、サイト1で調査と地図作成を行った。

新田教授は石壺遺跡を「埋葬の記念碑」として、その設置時期を紀元前2000年期後半〜全1000年紀初期という、コラーニより古い時代に推定した。サヤヴォンカムディもまた、石壺を「埋葬のための施設」と解釈した。しかし、これらの統一見解は、近年の最新調査によって再考の余地が生まれている。

2016年、オーストラリアの調査隊が最新の検査法を武器に、大がかりなジャール平原の発掘調査を行った。調査にあたっては、従来の炭素年代測定法に加えて、光ルミネッセンス年代測定(OSL法)とジルコン年代が活用されている。

何やら難しい技術のため、門外漢の筆者の理解を超えるのだが、従来の炭素年代測定法が周囲の生物系の放射性炭素から年代を測定するのに対し、後者のふたつは石材サンプルを直接測定する技術のようだ。いずれも地質学で利用されてきた技術だが、近年は考古学でも注目されているという。

前置きはさておき、調査によって得られた非常に興味深い調査報告を2点挙げたい。

❶サイト1とサイト2の石壺の周囲にある埋葬跡で採取した炭素サンプルは、これらの埋葬が9世紀後半と13世紀のふたつの時期に行われたことを示している。一方、サイト2の石壺について、OSL法では石壺が設置された時期を紀元前1240〜前660年と示している。

❷サイト1の石壺とサイト21(石切場)の石のサンプルについて、ジルコン年代では両者が同じ石材であることを示している。

まず、❶の結果からふたつの問題が浮上する。ひとつめは、石壺造りの開始を紀元前1000年紀後半とした場合の加工道具の問題である。コラーニはこれらの石壺が製造された年代を紀元前500年〜紀元500年ごろの鉄器時代としたが、そもそも彼女は鉄器の使用を前提としてその年代を導いたような節があるのだ。

現在、東南アジアにおける鉄器の出現は、タイ東北部で紀元前2世紀〜前1世紀ごろと見られており、石壺の制作に鉄器が使用された可能性はない。また、一部の研究者は青銅器の使用を指摘しているものの、これまで紀元前1300年ごろの東南アジアの遺跡から青銅器が出土した例はないという。したがって、石壺製造に青銅器を使った可能性についても、ゼロではないがかなり低いといえるのだ。

問題のふたつめは、石壺が設置された時期と埋葬跡の年代の隔たりである。しかもそれは1500〜2100年という大きなズレだ。これを端的に考察すれば、「後代の人々が石壺遺跡を埋葬地として利用した」ということになる。

ただ面倒なことに、ラオスの土壌は日本と同じ酸性土で、古い骨が溶解してしまう。そのために「石壺が設置された3000年前の人骨はない」と決めつけるわけにはいかず、「石壺は埋葬施設ではない」と断言することもできない。結局、調査隊も「石壺の本来の目的は謎」として結んでおり、埋葬施設論はいったん棚あげとなった。

次に、❷の結果によって、これまで推測の域を出ていなかった「サイト21は石切場である」という説が確定された。そうなると、8キロも離れた険しい山中に位置するサイト21から石壺のあるエリアへ、いかにして石材を運搬したのか、という疑問がクローズアップされる。

一説にはゾウを使ったといわれているが、最大級の石壺の重さは20〜30トンにもなり、さすがのゾウも手(鼻)に負えないだろう。21世紀になって判明した新発見と、そこから導きだされた疑問を照らしあわせてみると、皮肉にも最先端の調査が石壺のオーパーツ性を後押しするような形になったといえる。

巨大な石製の壺という形状の遺物はジャール平原特有のもののように思えるが、実はインドネシアとインドにも酷似する遺物が存在する。

インドネシアのスラウェシ島には、「ポケケア巨石遺跡」という遺跡がある。ここはトーテムなどの巨石彫刻があることで知られているが、それらに混じり、「カランバ」と呼ばれる27基の石壺が残されている。ただ、カランバの表面には人面彫刻が施されているものや、幾筋もの溝がつけられたものが多く、ジャール平原のものとは印象が異なる。

両地は南シナ海を挟み、直線にして約3000キロ離れている。古代海洋民が優れた航海術を有していたことは認めるが、その中間には類似例は見当たらず、石壺の形状や製造技術がひとっ飛びに伝播したとは考えにくい。

一方で、インド北東部のアッサム地方では、4つの地点で合計65基の石壺が見つかっている。これらは球体に近い丸みを帯びた形で、ジャール平原の円筒型の石壺とは形状が異なるが、その距離は直線で千数百キロほどとなり、スラウェシ島よりは近い。古代インドと東南アジア間の活発な交流を思えば、その関連性は否定できない。

いずれにせよ、このふたつの遺跡については研究の量も情報もわずかで、ジャール平原には到底およばず、それぞれの関係性を語る土台もない。ここでは石壺の類似例として挙げるにとどめる。

また、前述したように、彫刻が施されたスラウェシ島のカランバに対し、ジャール平原にある2000超の石壺のうち、彫刻が施されたものはたったの1例だけである。遺跡に点在する石製円板には彫刻のあるものが多いが、石壺自体には装飾彫刻がないのだ。唯一彫刻が施された石壺は、サイト1にある「フロッグマン」と呼ばれる人型浮彫で、壺にへばりつくように彫られた人型がカエルに似ているため、その名がついた。

サイト1は壺の数が多く、フロッグマン捜しにはなかなか根気が要る。やっと見つけた壺は、下部が地中に埋まっているため、カエル男は地面から這いだすゾンビのように見える。劣化が激しいが、よく観察するとバンザイをした右手に指先が認められ、確かに人物像であることがわかる。

フロッグマンに似た人型は、サイト2の石製円板にもあった。なお現地の案内板によると、「円板は壺の蓋ではなく、周囲の二次埋葬跡の目印」とあり、確かに筆者にも円板自体は石壺に比べて新しいもののような印象を受けた。

この〝カエル男〞だが、意外なところに類似例があった。中国の南部、ベトナムとの国境近くにある「左江花山の古代岩絵」である。ここには、断崖絶壁をよじ登る無数の〝赤いカエル男〞の姿が描かれているのだ。ちなみに、こちらはジャール平原より早い2016年に世界遺産に登録されている。ユネスコの解説では、紀元前5世紀〜後2世紀の700年間にわたって描かれたものとある。

ジャール平原からこの岩絵までは直線にして500キロほどで、先に挙げた石壺の類似例よりも遙かに近い。歴史的にシエンクワーン高原は交易の中継地点だったようで、この二者の関連性には興味が湧く。それにしても、中国の岩壁にはカエル男がひしめいているのに対して、ジャール平原のほうはなぜたったひとつの石壺にしかカエル男の姿がないのだろうか。

東南アジアの民族の多様性は知られるが、ラオスはもっとも複雑な多民族国家で50もの民族が暮らしている。はたして、その中に〝石壺人〞の子孫はいるのだろうか?

一般にラオス史は人口の半分以上を占めるラオ族の王国(14世紀)から開始されるが、彼らは12〜13世紀に移動してきた人々で、石壺とはまったく無関係である。一部のジャール平原を紹介する文章には、「石壺は古代モン族が造った」との記載があるが、それはおそらく4つに大別できる語族グループの「モン・クメール語族」を指しているものと思われる。

確かにモン族(現在のシエンクワーン地域の40パーセントを占めるモンとは別民族)は東南アジア最古の民族といわれ、紀元前3000〜前2000年ごろから居住していたという説もある。だが、近隣に残る確かな記録はタイの7世紀の王国建設であり、3000年前のジャール平原の記録は捜しようもない。

ラオスの山岳地帯では先述のように多民族がモザイク状に入り組んでおり、頻繁に移動を繰り返してもいるため、研究者も把握しきれないと吐露している。したがって、〝石壺人〞の特定は「同時代の人骨」を見つける以外は手段がなさそうだ。

ここで、あえて冒頭で触れた巨人伝説を振り返ってみる。

伝説によれば「かつて、この地には巨人族が住んでおり、Khun Cheungという王が長らく敵と戦って勝利を収めた。その勝利を祝おうと大量のラオラオ酒を造り、保存するためにたくさんの石壺を造った」と語られている。

ラオラオ酒とは米から造る度数の高い蒸留酒で、一説には沖縄の泡盛のルーツともいわれている。蒸留酒は紀元前3000年のメソポタミアで造られた跡があり、古代の東西交流を見れば技術の伝播は十分に考えられる。また原料の米については、インドからラオス一帯で紀元前1800年のモミガラの化石が確認されている。よって、石壺の時代でもラオラオ酒を造る原料と技術は揃いそうだ。

他方、東南アジアの巨人伝説捜しは困難である。ひとつの手がかりとなりそうなのがKhun Cheungなる特定された王名だ。この固有名はどこから来たのか。伝説の人名が後代の調査で実在を確認されたという例はいくつもあるから、大いに気になるところだ。

「東南アジア最後にして最大の謎」は、歴史と科学で追求すればするほど、かえって迷宮に引きずり込まれてしまう。謎に満ちた迷宮を彷徨っていると、その奥深くに巨人族の影が見え隠れする。

(月刊ムー 2024年4月号より)

関連記事

生首妖怪「マーライ」が夜な夜な出没、人々を襲う! 東南アジアの怪奇ろくろ首事件簿

東南アジアに出没する妖怪マーライは、夜な夜な首だけを飛ばして人々を襲い、呪うという……。現代でも「目撃」事件が起こる妖怪事件をレポート!

記事を読む

日本最古の巨人伝説記録を物語る巨人像を目撃! 茨城県・大串貝塚のダイダラボウの威容

日本各地に残る超大型巨人の伝説。そんな伝説を体感できる場所が茨城県にあった。

記事を読む

古代インドで核戦争が起きていた!? アンコール・ワットの「大量破壊兵器壁画」/鈴木革

神器「ブラフマンシラス」は弾道ミサイル、怪鳥「ハンサ」は神々が搭乗した宇宙船ヴィマーナか!? 古代インド神話から読み溶ける核戦争の描写は有名だ。その有力な記録が、遠く離れたカンボジア、アンコール・ワッ

記事を読む

地球の生命の起源に異説! 42億年前、隕石という宇宙船に乗って火星から引っ越してきた!?

地球“育ち”のわれわれだが、実は“生まれ”は別の場所であったのかもしれない――。地球生命の遠い祖先は、火星から隕石に乗って引っ越してきたという仮説が真剣に検討されている!

記事を読む

おすすめ記事