大正時代の「不幸の手紙」から現代の「チェーンメール」へ…/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には実は、元ネタがあった。今回登場するは、なつかしの不幸の手紙。

記事を読む

昭和の怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。今回のお題は「不幸の手紙」。ネットのない時代のチェーンメールは、いかに始まり、流行したのか? ただの「遊び」を抑圧した社会背景も振り返ります。 (2020年9月24日記事を再編集)

目次

映画『リング』(1998年)を初めて見たとき、松嶋菜々子が山荘のテレビで「呪いのビデオ」を再生してしまうシーンで、なにやら妙な感覚にとらわれたことを覚えている。呆然とした表情でビデオを見てしまった松嶋菜々子は、映像が終了した途端にふと我に返って、後悔と不安とが入り混じったような、さらにはそういう気分を自ら「馬鹿馬鹿しい!」と否定するような、なんとも釈然しない顔で「ふぅ……」と大きなため息を吐く。

そこで「あれ? この感覚は僕も知ってるゾ」という感じがしたのだ。そして、なんだか妙に懐かしい気分になった。妙な言い方だが「懐かしい“嫌な感じ”」という不思議な感覚である。

映画を観終わったあとでよくよく考えてみると、その懐かしさの正体は、小学校の1年生か2年生のときにクラスで巻き起こった「不幸の手紙騒動」だと思いあたった。

ある日の放課後の学級会で、担任の先生が僕らにこんなことを言った。

「みんなの間では今、『不幸の手紙』という遊びが流行っているそうですね。でも、こんなものは遊びとは呼べばせん。卑怯ないたずらです。人を傷つける嫌がらせです。今後は二度とそんなことをしてはいけません。もしみなさんのなかに『不幸の手紙』をもらった人がいたら、必ず先生のところへ持ってきなさい。誰が出したのか、先生がよく調べて必ず突き止めますから」

詳細はよく覚えていないが、ほかのクラスの女子が誰かに「不幸の手紙」を送りつけられ、それを泣きながら職員室に持ってきた……といったような事件がきかっけだったと思う。ともかく学校全体が「緊急事態!」みたいな雰囲気になったのだ。

重々しく「不幸の手紙禁止令」を言い渡した担任の先生の深刻な顔を眺めながら、僕はただ「大げさだなぁ」と思っていた。

当時、正確に言えば1970年あたりから、確かに「不幸の手紙」は全国的にも社会問題になっていた。新聞、テレビ、週刊誌なども盛んに取りあげていたと思う。僕のクラスで学級会が開かれたのは1973年以降のはずなので、少なくとも数年間に渡って、「不幸の手紙」は子ども文化のなかに暗い影を落としていたのだろう。

しかし、僕らのクラスで流行っていたのは、あくまで「不幸の手紙ごっこ」だった。ホットなニュースになっている「不幸の手紙」を子どもなりにマネして、単なるギャグというかパロディとして、ノートの切れ端に書いた「不幸の手紙」っぽい文面(それぞれの子が独自にアレンジし、笑いを取るような内容になっているものが多かった)を休み時間に誰かの机にこっそり置いたり、授業中に手渡しでリレーしてまわしたりしていただけなのだ。

わざわざ自分の小遣いでハガキを買い、本格的な「不幸の手紙」の文面を書きつけて、それを郵送で送りつけるという作業は、小学生にとってはちょっと荷が重い。僕も周囲の友達も、いたずらとして手渡す「不幸の手紙」はさんざん送りあったが、「本式」に手を出すような子はいなかったはずだ。単なるいたずらに、そこまで手間暇をかける気にはならなかったのである。

しかし、先生の口ぶりでは、どうも「本式」の「不幸の手紙」を送付したヤツも校内に何人かはいたらしい。そうしたモノ好きな連中のせいで、僕らの教室で流行していたギャグとしての「不幸の手紙ごっこ」も、以降は完全に「禁じられた遊び」になってしまった。

遊びとはいえ、僕らが楽しんでいた「不幸の手紙ごっこ」にも、ときおりは神経がささくれ立つようなザラザラとした感触を感じることはあった。ほとんどの手紙の内容は基本的には冗談で、冗談である以上は、最終的には「犯人」がわかる。「犯人」がわざわざ名乗り出ることも多かった。

「あっ、あの手紙、お前だったのか!」

「アハハハ! お前、本気でビビッただろう?」

「ビビッてねえぇよ!」

……みたいなやりとりがあって、初めていたずらにオチがつく。オチがないと、仕掛けた方にも満足感がない。しかし、たまに最後まで誰が発信元なのかわからない手紙が出まわることもあったのだ。

遊びで送る「不幸の手紙」には、「4時間目までに〇〇ちゃんの頭を3回たたかないとあなたは死にます」とか、「次の休み時間に校庭を10周走らないと交通事故にあいます」とか、馬鹿馬鹿しいうえに、「こういうアホな手紙をオレに送ってくるやつはアイツに違いない!」という目星が簡単につくものがほとんどだった。しかし、発信元のわからない手紙に限って、文面は「本式」の「不幸の手紙」に即した特徴のないものが多かった。

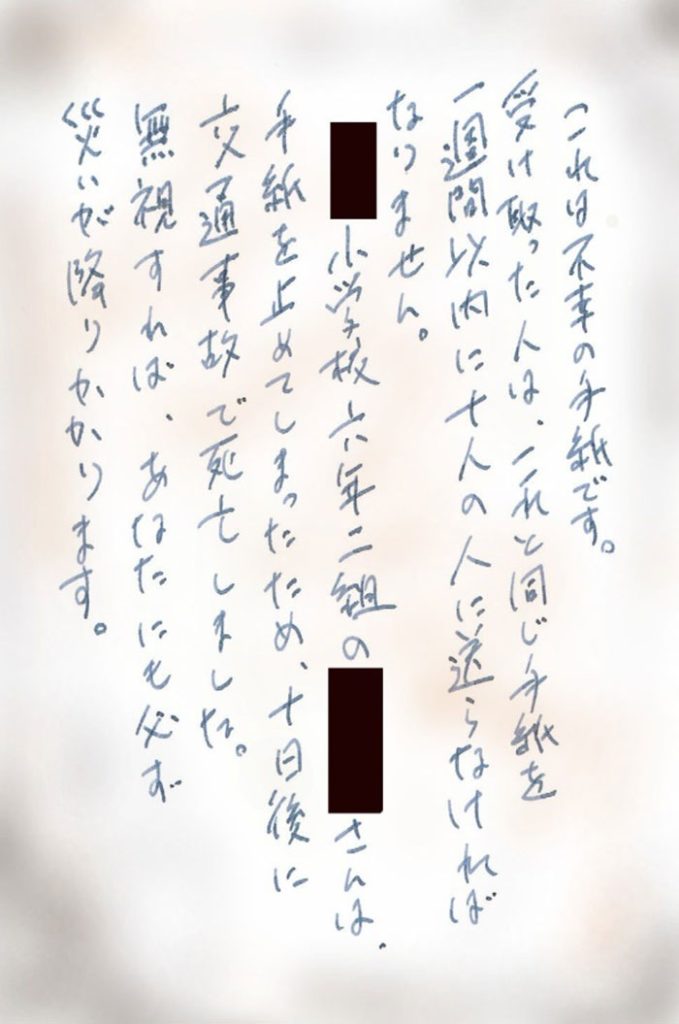

「3日以内にこの手紙を10人の人にまわしてください。そうしないと、あなたは1年以内に死にます」

こういう手紙が来ても、僕らはたいてい「ふざんけんな、バカ!」などと言ってクシャクシャに丸めてしまう。それから「お前だろ?」などと互いに詰問しあい、最初の発信元を突き止めようとする。しかし、誰もが「違う、違う」と首をふる。どの子もなかなかシッポを出さないし、どうもウソをついているようにも見えない。それに、いまさらこんな工夫のない基本的な「不幸の手紙」を、わざわざコイツらが送りつけてくるとも思えない。コイツラなら、なにかもっと凝ったアイデアのおもしろい手紙を送ってくるはずだ。だとしたら、誰だ? もしかして、女子の誰かか? 女の子に恨まれるようなこと、最近したっけ?

……なんて考えているうちに、結局、こういう一件はウヤムヤなまま終息するのだが、しかし、友人との間に微妙なシコリのようなものは残ってしまう。「どうでもいいよ、もう!」と問題を手放したあとも、ある種の疑心暗鬼が心の奥底でムズムズと蠢くのだ。

同時に、やはり若干の「不安」も芽生えてくる。「あなたは死にます」と断言する単純な文章は、あまりに単純であるからこそ、多かれ少なかれ確実に人を動揺させる力を持っている。

「一応、手紙の指示通りにしておいたほうがいいのかなぁ?」なんてことが一瞬頭をかすめたりもするのだが、「そんなアホなことができるか、馬鹿馬鹿しい!」とすぐに否定し、自分のヘタレ具合が恥ずかしくなって自己嫌悪に陥ったりする……。

『リング』を観たときに思い出した「懐かしい“嫌な感じ”」は、まさしくこういうときのモヤモヤだ。

「不幸の手紙」というシステムの根底にあるのは、人の弱さというか、誰もが持っている利己的な保身の欲求を意識の奥底から強制的に引っぱりだし、それを利用・媒介しながら拡散していく「不安の連鎖」とでも呼べるメカニズムだと思う。

最初の発信者が密かに抱いていた陰湿で卑劣な「匿名性の悪意」が、手紙の仲介者にも次々と「感染」していく。こうしたことに嫌悪感を抱く人も、保身のためにリレーした途端、自動的に「陰湿で卑劣」にならざるを得ないようなルールが設定されているのだ。多くの人の漠然とした不安で構成される方向を持たない「匿名性の悪意」のようなものが、無目的に独り歩きし、ただクモの巣状に広がっていく……。

あらためて考えてみればなんとも不気味なシステムだが、同時に「よくできてるなぁ」などと妙な感心もしてしまう。こうしたやっかいで巧妙なシステムは、いつ誰か考案したのだろう?

「不幸の手紙」が流布しはじめたのは1970年代初頭とされている。本稿を書くにあたって参考文献のひとつにしている丸山泰明氏の研究論文(『国立歴史民俗博物館研究報告』第174集/2012年3月)によれば、より正確には「不幸の手紙」の出現は1970年の秋であり、この年の11月26日付の「読売新聞」で「不幸の手紙問題」が取りあげられた。

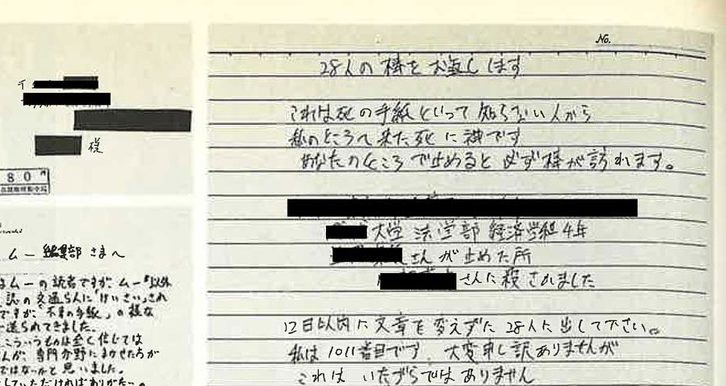

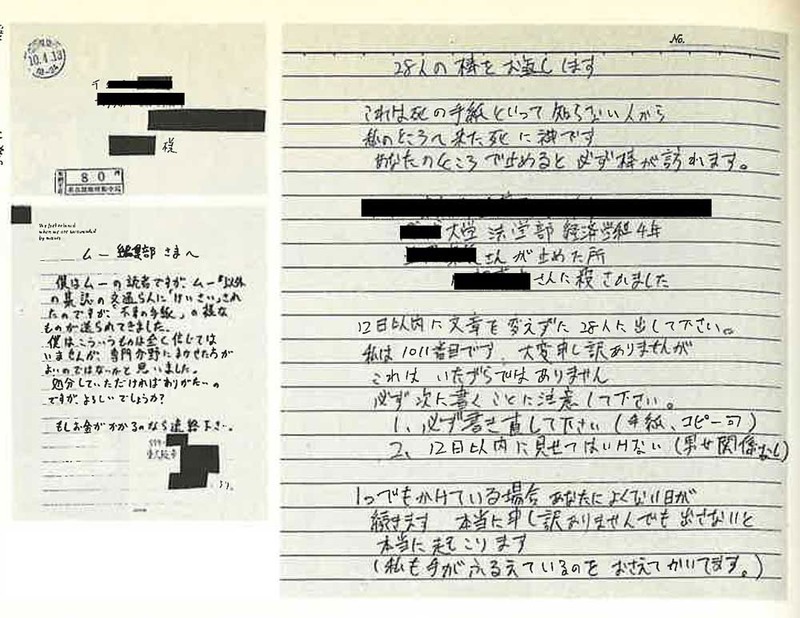

この記事が当時の典型例として提示している「不幸の手紙」は「50時間以内に29人にこの手紙を出してください」と命じるもので、もちろん指示に従わなければ「必ず不幸が来る」と強調するお決まりの内容だ。数年後の僕らの時代には「3日以内に10人」といったユルめ(?)の指示が主流だったが、「50時間以内に29人」というのは、またずいぶんハードな要求である。

もし指示に従うなら、かなり必死で作業する必要があるだろう。郵送代も馬鹿にならないし、受け取った方はたまったものではない。実際、「こんな手紙をもらったが、どうすればいいのか?」といった読者からの相談が、当時の「読売新聞」には殺到していたそうだ。この種の相談が同年10月から後をたたず、ひと月で百数十通に達したと書かれている。

このころを皮切りに主に小中学生の間で「不幸の手紙」はブレイクし、大々的に拡散していく。あくまで推測だが、当初の「不幸の手紙」がタイトな締切と過酷な作業量を要求していたのに、それが徐々に比較的ユルくなっていったのは、「普通の子どもでもなんとかこなせる」といったラインに少しずつ修正されていったという事情があったのではないかと思う。

受け手の子どもが「こんなの無理!」と思えば、親や先生に相談するなどして連鎖は断ち切られる。それでは送った側にはおもしろみ(?)がない。手紙に怯えた受け手の子どもが誰にも言わずにこっそりと作業できて、それでも相応の負荷がかかるというほどよい(?)ラインが、おそらく「3日以内に10人」程度だったのではないか。

また、バリエーションとして「手紙を受け取ったことを人に言うな。言えば必ず死ぬ」などと釘を刺す「不幸の手紙」も多かったが、これも受け手が誰かに相談することを禁じるためだったのだろう。相談されて大人が介入すれば連鎖は切られる。これに先手を打って、予め防御する目的があったのだと思う。

そう考えると、やはり「不幸の手紙」はなんとも陰湿な配慮に満ちているとあらためて思ってしまうが、この「抜け目のない陰湿さ」とでもいうものは、もちろん誰か一人の「犯人」の特性ではない。「不幸の手紙」はリレーされることで徐々に「進化」し、より抜け目なく陰湿なものへと「強化」されていったはずだ。

もちろん手紙には「文章を一字一句変えるな」というお決まりの指示があるのだが、それが厳密に守られている限り、この世には「不幸の手紙」の文面は1種類しか存在しないことになる。しかし、現に「不幸の手紙」に無数のバリエーションがあるのは周知の通りだ。途中で文章を変えた仲介者がいたということもあるだろうが、多数の「模倣犯」が新たに連鎖のネットワークを始動させていったということが、バリエーション増殖の主な要因だろう。

ひとつのネットワークの外側に、また別のネットワークが生まれる。これもまたリレーだ。

「不幸の手紙」は、リレーに加担した人々の悪意あるアイデアの集積の反映であり、「主犯」の不在というか、「中心」が見えないこと、そして加害者と被害者がひとつに溶け合っていることに、なにかやりきれないような嫌ったらしさと不気味さがある。

子ども文化に蔓延した「不幸の手紙」は、多くのオカルト・都市伝説ネタ同様、コミックなどのフィクション作品のテーマにもなっている。我々世代の記憶に強烈に残っている代表的なものとしては、まずは『恐怖新聞』だろう。作者はもちろん、つのだじろう先生。70年代の子ども文化において、ブームとなった数々のオカルトネタを矢継ぎ早に提供してきた作家である。「不幸の手紙」に反応しないはずはないのだ。

しかし、そのものズバリ「不幸の手紙」と題されたエピソード(「少年チャンピオン・コミックス」4巻に収録/1974年刊)では、当時の読者の予想に反してというべきか、先生は「不幸の手紙」をオカルト的事象としてはまったく相手にしておらず、「あんなもので不幸になったヤツなどいない。破って捨てちまえ!」というメッセージを子どもたちに投げかけている。

ストーリーとしては、中学校のクラスメートたちに「不幸の手紙」(自分の指を切り、その血で文字を書けと命じる極めて悪質・陰湿な内容)を送りつけた男子生徒が、浮遊霊の罰を受けてしまうという内容だ。

「浮遊霊の罰」というのがなにやらわかりにくいのだが(笑)、要するに悪行をしていると悪霊に取りつかれるということらしい。手紙の送り主は夜な夜な怪奇現象に襲われ、ついには発狂してしまうが、改心・反省し、最終的には正気を取り戻してめでたしめでたし……。

「心霊写真」「コックリさん」「超能力」といったテーマについてはブームの仕掛け人のひとりとして、むしろ「これでもか!」というほどショッキングな形で信憑性を強調する作品を書いてきたつのだじろう先生だが、「不幸の手紙」については「こんなアホなことを信じるな!」と一刀両断しているのが興味深い。ある意味では非常にマットウで教育的な内容である。もちろん合理主義に徹して諭すのではなく、「そんなことをしてると幽霊に怒られるぞ!」と展開するのがつのだじろう先生ならではなのだが。

もうひとつ、「不幸の手紙」を取りあげたマンガとして代表的なのが、またしても『ドラえもん』である(なぜか毎回このコラムには『ドラえもん』の話が出てくるような気がするな……)。1977年に学年誌に掲載され、翌年の「てんとうむしコミックス」単行本15巻に収録された「不幸の手紙同好会」だ(ちなみに、この15巻は我々世代に鮮烈な印象を残した「どくさいスイッチ」も収録されている)。

このエピソードでは、まず「のび太」のところに「同じ手紙を29人に送れ」と指示する「不幸の手紙」が届く。流行当初の定番だった「29人」という数字が採用されているわけだ。「ドラえもん」は「気にするな」と手紙を破くが、すっかり怯えきってしまった「のび太」を見かねて「郵便逆探知機」で差出人を特定。差出人は「スネ夫」だ。さらに逆探知を進めて「スネ夫」以前の媒介者もすべてリスト化し、「のび太」はそのメンバーたち(つまりこれが「不幸の手紙同好会」ということになるわけだが)、リスト付きで「不幸の手紙」を送る。

要するに、「こんな馬鹿げたいたずらは、こういうことが好きな仲間内だけでやってろ!」というわけだ。リスト内のメンバーが互いに手紙を送り合う事態となり、次々に「不幸の手紙」が舞い込むようになってしまった「スネ夫」が「書いても書いてもきりがないっ!」とパニックになって泣き叫ぶ……というのがオチ。

やはりここでも「不幸の手紙」の「効力」は「馬鹿馬鹿しいもの」として完全に否定され、発信者・加担者が「懲らしめられる」わけで、作品の方向性としては『恐怖新聞』と同様である。

「『不幸の手紙』なんか気にするな。そんなものに加担するな」というメッセージは、大人の意見としては当然だ。まして子どもたちに作品を届けるマンガ家が、無意味で馬鹿馬鹿しい怯えから子どもたちを解放してやりたいと思うのも当然だろう。実際にこれらを読んで救われた気分になった子も多かったかも知れない。

ただ、僕自身の当時の感覚を思い出してみると、この『恐怖新聞』や『ドラえもん』などが提示する「『不幸の手紙』は単なる下劣ないたずらである」という当然の見解は、70年代の子どもたちもすでに重々承知していたと思う。だからこそ、両作品をごく自然に納得・共感しながら読めたのだ。子どもたちも基本的には「不幸の手紙否定論」を最初から共有しており、例えば友人が自分に届いた「不幸の手紙」に怯えていたら、ほとんどの子は「馬鹿だな、そんなもの気にすんなよ!」と笑うことができたはずだ。

しかし問題は、その「不幸の手紙」が自分自身に届いたとき、客観的で合理的な「不幸の手紙否定論」はいともたやすく揺らいでしまう、ということだろう。荒唐無稽で馬鹿馬鹿しい脅し文句や、無意味な呪詛などは、客観的には「馬鹿馬鹿しい!」と笑えるが、いざ自分自身に突きつけられると、まったく違う印象のものになる。相応に強固な精神力・判断力がない限り、普段は維持できている客観性・合理性は意味をなさない。簡単に崩壊するのだ。でなければ、「不幸の手紙」があれほど子どもたちの間に蔓延することはなかっただろう。

「わかっちゃいるけどやめられない」というのが、「不幸の手紙」のやっかいな特性なのだ。

続いて、主に大正時代に流行した「幸運の手紙」について語る。その名の通り、「幸運たちどころに来たる!」というおめでたい内容の手紙であり、当初は年賀状として届けられたという説もある。

「幸運の手紙」とは、1922年(大正11年)に突如出現し、たちまち大流行したとされる奇妙な手紙である。同年の『東京朝日新聞』1月27日付には、「舞い込む謎の葉書 薄気味悪い『幸運のため』」という見出しの記事が掲載されている。昨今、巷では「貴下の幸運の為めに」と題された葉書が各家庭に続々と届きはじめた、という内容だ。その手紙の主旨をまとめてみると……

・この葉書を受け取ったら、24時間以内に9人の知人に同じ文面の葉書を出さなければならない

・実行すると9日後に幸運がめぐってくる!

・実行しなければ大悪運がめぐってくる!

・この葉書はある米国の士官からはじまり、すでに地球を9度回っている

新聞の記事は葉書を受け取った多くの人が不安の念にかられていることを伝え、「迷信か悪戯か知らぬが妙なことをする」と結んでいる。すでにこの段階で爆発的に流行していたらしく、わずか2日後の同紙にも「『幸運』の葉書に脅かされる人々」という見出しで、葉書を受け取って困惑する人たちの声を紹介する記事が掲載されている。どうやら完全に「社会問題」となっていたらしい。

この「幸運の手紙」は1922年の大流行からほどなくして終息するが、4年後の26年の夏に再び大ブームとなったそうだ。

わざわざ言うまでもないことだが、「幸運の手紙」の趣旨というか、設定されている機能は、見ての通り「不幸の手紙」とほとんど同一のものである。「幸運」と「不幸」という形で名称の意味合いは完全に逆だが、どちらも要するに「指示に従わなければ不幸になる」という内容だ。

一応、「幸運の手紙」には「指示に従えば幸運がめぐってくる」という要素が付加されてはいるが、これを受け取って「ラッキー!」と喜ぶ人は皆無だろう。受け取った人の困惑や不安の声が新聞紙上で紹介されている通り、誰にとっても「幸運の手紙」は実質的には「不幸の手紙」なのだ。戦後になって「幸運の手紙」が「不幸の手紙」に転化するのも、単に余計な要素が省略され、よりストレートな内容に純化された結果なのだろう。

ただ、「幸運の手紙」と「不幸の手紙」には大きな差異もある。前者があくまでも大人たちの間で流行したのに対し、「不幸の手紙」は小中高生の間で流行したことだ。

一説によれば、「幸運の手紙」が子どもたちの間でやり取りされるようになったのは、最初の流行から30年以上も経た1954年ごろだとされている。当時の「読売新聞」には「『幸運の手紙』、子どもの世界に侵入」といった記事が掲載されたそうだ。1970年前後に子ども文化においてビッグバンを起こす「不幸の手紙」は、50年代に「子どもの世界に侵入」した「幸運の手紙」が、わかりやすく単純化されていったものだったようだ

「幸運の手紙」と「不幸の手紙」の間にはもうひとつ、決定的な違いがある。特にその初期においては、「幸運の手紙」には差出人名がしっかりと明記されていたという。差出人名だけでなく、そこに至るまでの仲介者の名前のリストが付いており、そのリストを書き写し、さらに自分の名を追記して次へまわす、というのが基本ルールだったのである。もちろんリストが本当に信頼できるものなのかの保証はないが、それでも一応は葉書の経路は明確になっており、特に直近の差出人についてははっきりしているケースが多かったようだ。この違いは非常に大きく、「不幸の手紙」の特性である陰湿な無記名性は、「幸運の手紙」にはなかったわけだ。

先にも書いた通り、「幸運の手紙」には多くの場合、「この手紙はある米国の士官からはじまり……」といったことが書かれている。これも捏造された設定ではなく、実際にアメリカ、及びイギリスなどでは、以前から「good luck letter」などとして「幸運の手紙」が流通していたらしい。そして日本に流布した初期の「幸運の手紙」は、英語圏に流通していた「good luck letter」が国内に届き、受け取った日本人が日本語に翻訳して広まったものだったようだ。

丸山泰明氏の研究論文(『国立歴史民俗博物館研究報告』第174集/2012年3月)によれば、1926年に政治学者である吉野作造も「幸運の手紙」を受け取っているが、差出人は外務省高官や貴族院議員だと述べている。いずれにしろ、英語圏に知人のいる役人や政治家、あるいは軍の上層部など、いわゆる上流階級の人々によって「幸運の手紙」は国内に持ち込まれたらしい。

現在の我々の感覚からすると、「チェーンメールなんぞにウツツを抜かすのはせいぜい高校生くらいまで」という気がしてしまうのだが、こういうことを最初にはじめたのは「いい年をした大人」、しかも相当に高い社会的地位のある「エラい人たち」だったのだ。

不可解なオカルト的な事象や荒唐無稽な噂の流布には、その背景を「陰謀論」的な視点で語る仮説がつきものだが、「幸運の手紙」騒動にも、見方によっては少々キナ臭い部分があるようだ。

いや、別に有力な定説があるわけではないし、「幸運の手紙」は某国諜報部やら通信社による情報伝達プロセスを調査するための実験だった……といった説を鵜呑みにするつもりはないのだが、なんとなくちょっとザラザラした感触がなくもない……といった曖昧な話をしてみたいのである。

先ほど紹介した1922年の『東京朝日新聞』の記事、「幸運の手紙」騒動をメディアが取りあげた最初期の例だが、この時点ですでに「警視庁でも内偵」という見出しが付いている。さらに、2日後の同紙の記事では「幸運の手紙」を受け取って困り果てる被害者(?)の声を紹介するとともに、「一人が九枚宛十回繰り返すと34億枚に達する」という見出しを付け、単なるいたずらとはいえないほど大規模な社会的混乱を巻き起こす可能性があることを強調したうえで、「差出人は拘留処分に」という取り締まりの決定がなされたことを伝えている。

「幸運の手紙」の発信者は警察犯処罰令における「人ヲ誑惑セシムヘキ流言浮説又ハ虚報ヲ為シタル者」にあたるということで、29日間勾留するという方針を打ち出しているのだ。

この警視庁の少々過剰で、あまりにも素早い方針決定には、やはりちょっと違和感を覚えてしまう。最初の報道の時点で、すでに社会的被害(?)がかなり大きくなっていたからという見方もできるのだろうが、しかし、それにしてもその被害は警察権力が介入し、まして発信者を牢獄にブチ込むほどのものなのか?

丸山泰明氏の研究論文(『国立歴史民俗博物館研究報告』第174集/2012年3月)によれば、自身も「幸運の手紙」を受け取り、これについて時評を書いている政治学者・吉野作造は、「幸運の手紙」を「馬鹿げたもの」と一蹴したうえで、警察の対応を批判している。取り締まりや処罰を「余計な干渉」と評し、庶民の日常生活にまでいちいち警察が介入し、たかだか悪趣味ないたずらに対してまでも身柄を捉えて勾留すると宣言したことに苦言を呈したわけだ。

これが当時の庶民のごく普通の感覚だろう。が、これ以降、「幸運の手紙」の発信者とみなされた者は、実際に多数処罰を受けることになるのだ。どうもこのあたりが少々不自然で、なにやら胡散臭いと感じる人は多いと思う。

大正時代は、維新以降、国家主義が急速に盛りあがった明治時代と、あれよあれよと帝国主義へと傾倒していく昭和の隙間で、「大正デモクラシー」の名のもとに「民衆の自由」が大きくクローズアップされた(かのように見えた)特殊な期間だった。

1922年には非合法組織としての第一次共産党が結成され(奇しくも「幸運の手紙」が「社会問題」化した時期と重なる)、急進的なリベラリズム、さらにはアナキズムの気風が高まった、いわば「過激な時代」だったのだ。

権力側からすれば危機的状況であり、反権力的な「時代の空気」の刷新を水面下で着々と進めた期間でもあったわけだ。結局、この白日夢のような「自由な時代」は、関東大震災という「国難」を契機に終了に向かう。

大きな災害はたいていの場合、大きな権力の必要性を正当化する。「大正デモクラシー」などという浮かれたお題目は脇に置かれ、「国難」を前に「国民一丸となって」という気分を民衆も共有しはじめるのだ。そして、震災のドサクサを利用する形で不当に拘束されて殺害された大杉栄のように、「不満分子」は徹底的に排除される風潮が国を覆いはじめる。

日本における「幸運の手紙」の流布に明確な政治的な目的を持った仕掛け人がいたかどうかはわからないが(その可能性は低いような気がするが)、ごく遠慮がちに言っても、震災がそうであったように、ある絶妙なタイミングで起こった事象を誰かが上手に利用し、一般大衆に対する内偵や取り締まりの強化といったことに結びつけて「空気づくり」を図る、といった程度の思惑は、その背景に間違いなくあったのではないかと思う。

一瞬だけ民衆が自由を主張できた大正があっという間に終わり、日本が世界へ「躍進」を試みた昭和に入り、そして戦争がはじまる。

その間も「幸運の手紙」はさまざまな亜種(ねずみ講的にアレンジされたものや、広告として利用されたものなどもあった)を生みながら、連綿と受け継がれていった。戦時下では、内務省警保局が共産主義者や過激派的右翼、そして一般大衆の反戦・不敬に類する言動を厳しく取り締まったが、「幸運の手紙」も「警戒対象」に含まれていたという。アメリカの士官からスタートしたとされる「幸運の手紙」は、「キリスト教的平和主義」を蔓延させるものとして警戒され、「英米依存の思想」を流布させるための「謀略行為」だと考えられていたらしい。

そして、いよいよ敗戦が誰の目にも明らかになりはじめた1943年、大阪には次のような「幸運の手紙」が出まわったそうだ。

「我々はもう戦争はあきあきしました。一日も早く平和の来るよう神様にお祈りいたしましょう。此の葉書を受取った方は此の葉書の通り書いてあなたの知人二人にお出し下さい。早く平和の日がきます。」

「幸運の手紙」も「不幸な手紙」も、百害あって一利なしの悪質で陰湿な嫌がらせでしかないということは言うまでもないが、太平洋戦争末期、名もない民衆の平和を希求する心は、こんな荒唐無稽な内容の手紙の形でしか発露されなかったということが、悲しくもあるし、怖くもある。偽らざる想いが真に込められたチェーンメールという意味では、非常に稀な例だと思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

大正時代の「不幸の手紙」から現代の「チェーンメール」へ…/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には実は、元ネタがあった。今回登場するは、なつかしの不幸の手紙。

記事を読む

対話型AIが人間を脅迫する事件発生! 人工知能への依存が洗脳に至る未来は来るのか/遠野そら

ネット検索にとってかわるというチャットAIだが、対話による依存が人間を心理的に支配することも……?

記事を読む

本当に“出る”…と噂された最凶「お化け屋敷」 としまえんの「ミステリーゾーン」/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

2年前に閉園した遊園地「としまえん」。穴場的人気スポットだったお化け屋敷には、時間を重ね熟成しきった独特な空気が漂っていた。

記事を読む

不気味な徘徊者「ナイトクロウラー」がご当地UMAになった謎/カリフォルニア州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

おすすめ記事