新作『ダークグラス』を堪能せよ! 『サスペリア』の洗礼を受けていない世代のためのダリオ・アルジェント映画入門/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

10年ぶりにダリオ・アルジェント作品が公開される! 「なんじゃこりゃ?」となりそうな初心者のために、味わい方を教えます!

記事を読む

前回に続いて「楳図かずお」を振り返る。「楳図作品の持つ絶対的違和感は言語化できない」ーーその奇妙さとは。

今回も前回に引き続き、僕ら世代と楳図かずお作品との少々ややこしい関係を時系列に沿って思い出していきたい。

さて、前回は1967年、問題作『赤んぼ少女』発表のところまで彼のキャリアを追った。同世代の人と話すと、たいていの楳図好きはこの『赤んぼ少女』が楳図世界の入り口になっている。僕もそうだし、僕の周辺の子どもたちも同様だった。10年も前に描かれた作品がどうして70年代後半の子どもたちにあれほどもてはやされたのかはよくわからないが、1976年に「秋田漫画文庫」版が刊行されており、これがきっかけだったのかも知れない。しかし、クラスのみんなが回し読みしていたのは秋田書店の「サンデーコミックス」シリーズの単行本だった。とにかく僕ら世代(の主に女子たち)は、この作品によって楳図かずおの過去の作品群を「発見」したことは間違いないと思う。

僕が初めて本作に触れたのは、忘れもしない、クラス替えがあった小4の頃のことで、たぶん夏休み前くらいの時期だったと思う。僕は風邪をひいて、2日間学校を休んだ。その2日目の昼下がり、布団の中でうつらうつらしていると、母親が「お友達がお見舞いに来てくれたわよ」と言いながらやって来て、その後からクラスの女子三人組がいきなりどかどかと部屋に入ってきたので慌てふためいてしまった。パジャマ姿を見られるのがたまらなく恥ずかしかったし、すでに熱も下がり、すっかり元気になっているのにグウタラ寝ていたことを知られるのも嫌だったのだ。

ひたすら「早く帰れ、早く帰れ」と念じながらうろたえていると、彼女たちはアレコレと一方的にペチャクチャ喋り散らし、お見舞いのお菓子とマンガ本を5冊ほど、僕の枕元に置いて帰っていった。三人組のひとりに恐怖マンガの権威というか、常軌を逸したオカルト好きの女の子がいて、僕は後々この子からホラー系少女マンガの基礎知識を叩き込まれることになるのだが、彼女はマンガ本のなかから一冊抜き出し、その表紙を僕の顔の前に突きつけた。

「これが一番怖いの。女子はみんな読んでるよ。あんたも絶対に読んでね。読んだら感想を聞かせなさいよ」

それが『赤んぼ少女』、いや正確には『赤んぼ少女』が「サンデーコミックス」の単行本収録に際して改題された『のろいの館』だったのである。

彼女たちが帰ってすぐ、僕は素直にそのマンガを読みはじめ、無我夢中で一気に読み終えて、呆然自失としてしまった。楳図作品を読むのはもちろん初めてだったし、そもそも少女マンガに触れたのもそれが初めてだ。僕が知っている恐怖マンガといえば『エコエコアザラク』と『うしろの百太郎』くらいだったと思うが、そうした少年誌掲載の作品とはまるで感触が違う。なにやらあまりに陰湿で禍々しく、見てはいけないものを見てしまったというか、読み終わった後に後ろめたさみたいなものが重く残った。まったく知らない世界に触れた気がするのに、この作品の異常な世界が妙に身近にも感じられた。自分が暮らす日常と薄皮一枚隔てて、実はすぐそこに、こういう惨劇の舞台が広がっているのかも知れない……。そんなふうに言語化できたわけではないが、とにかく10歳の僕は世界の見え方が少し変わってしまうほどの衝撃を受けたのだと思う。普段、馬鹿な話をベラベラとまくし立ててゲラゲラ笑ってるクラスの女子たちは、こんなものをこっそり読んでいたのか……。女の子というのは、なんと不気味で不可解な存在なのだろう!

その後の僕は女子たちから本を借りたり、自分で買ったりしながら、楳図作品の主に旧作を手当たり次第に読むようになった。本来、僕ら世代にとってリアルタイムで話題になった作品といえば、1972年から『少年サンデー』の連載がスタートした『漂流教室』、さらに同誌連載が1976年からはじまり、かなりのブームを巻き起こした『まことちゃん』ということになるだろう。ところが当時の僕は、両作品には手を出さなかった。『漂流教室』については「なんで楳図がSFなんか描くんだよ!」と思って興味が持てなかったし、『まことちゃん』は『少年サンデー』誌上でときおり目にしていたものの、まったく理解できなかった。『漂流教室』は大学生になってから読んで(遅すぎる!)夢中になったが、『まことちゃん』はいまだにどう楽しめばいいのかさっぱりわからない。ある意味で、最も不可解で不穏な楳図作品なのかも知れないとも思う。

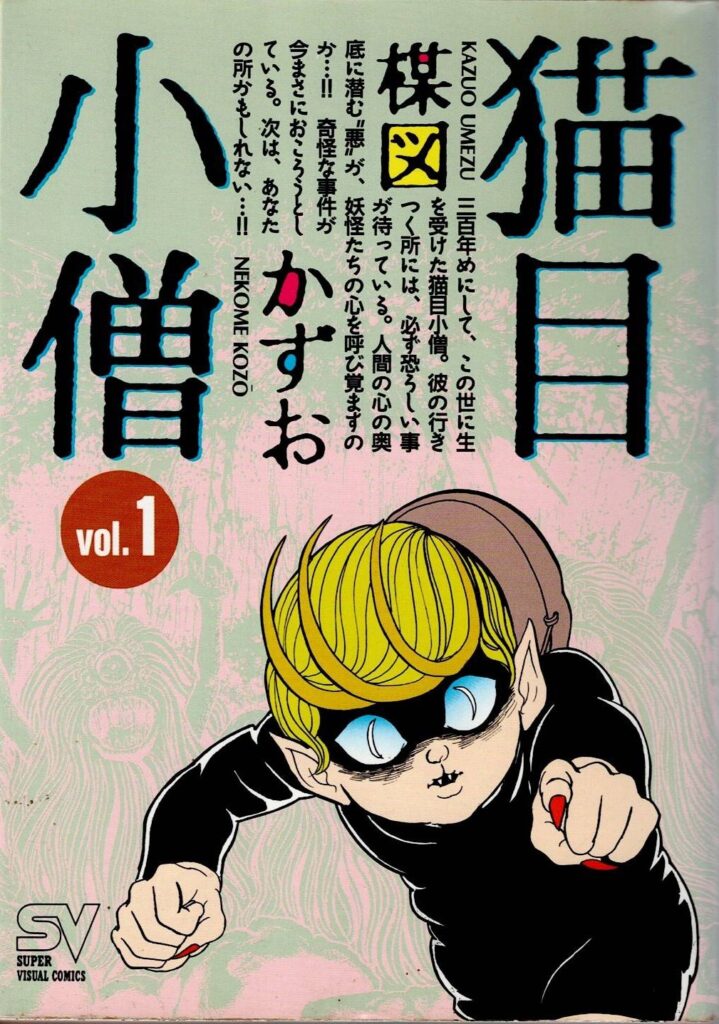

リアルタイムのネタで特筆すべきは、1976年に東京12チャンネルで放映開始された『妖怪伝 猫目小僧』だ。これには心底魅了され、毎週、目を皿のようにして見ていた。アニメ番組ではなく、「ゲキメーション」と名付けられた紙芝居形式(?)の番組で、紙に描いた背景の前で切り絵のキャラクター(ペーパーマペット)を動かし、そこに光学的な特殊効果や特撮的ギミックを加えるという手法だった。『ほんとにあった怖い話』のOPなどに挿入されるアイキャッチは、この「ゲキメーション」を踏襲している。

普通のアニメにしたかったらしい楳図自身は「ああなったのは予算がなかったから」と後年語っているが、いや、あの唯一無二の手法こそ、楳図作品には最適だったのだと思う。彼独特の色使いや密度の高い描き込みがそのまま画面に活かされ、テレビのブラウン管に異界の光景が映っているかのように見えた。堀江美都子が歌う「♪だけど~みんなに嫌われる~」というテーマソングも最高である。

それからさらに数年、中学生になるころ、僕は恐怖マンガに限らず、あまりマンガを読まなくなり、楳図作品を追いかけることもなくなった。ところが、床屋の順番待ちのときに開いた『少年サンデー』でたまたま『わたしは慎吾』を目にして、それでまたまたハマってしまった。最初は「またSFなのか」と気が進まぬままに読みはじめたが、最初から最後までなにひとつわからないカオス的展開なのに、とにかく異常な熱量だけが頭に流れ込んできて、読んでいるうちにこちらの精神が壊れてしまいそうな感じに圧倒された。

さらにその後、バブル期のはじまりと歩調を合わせるようにホラー少女マンガがブームとなり、ホラーマンガ専門誌『ハロウィン』などが創刊されはじめたころ、そうした風潮に巨匠が殴り込みをかける(?)という感じで描かれた『神の左手悪魔の右手』(1986年)も印象的だ。彼にしては珍しく、物理的な暴力性全開、ゴア描写目白押しの人体破壊祭り、完全に残酷表現に振り切った快作(?)だった。特にこの作品にはダリオ・アルジェントの影響がそこかしこに見られるが、僕の印象では本作の成り立ち自体が、1982年のスプラッターブームのさなか、「ホラー映画の帝王」が直々に参入して「オレが本物を見せてやる!」とばかりにブチかました、血しぶき飛びまくり、手当たり次第に惨殺しまくりの超ドライなスラッシャー系ジャッロ映画『シャドー』と同種の矜持(?)を感じてしまう。

話が脱線するが、アルジェントといえば、その昔、楳図かずおがイタリアへ取材に出かけ、ダリオ・アルジェントゆかりの地をめぐって、彼の作品世界を案内する……といった内容の番組を見たことがある。調べてみるとNHK-BSで1994年に放映された『我が心の旅 ローマへの道は異界に通ず』だったようなのだが、記憶では僕が見たのはもっと昔の番組で、放映もBSではなく地上波だったはずだ。アルジェントのショップ「プロフォンド・ロッソ」の地下にあるアルジェント博物館で、楳図が『フェノミナ』だかについて興奮気味に語っていたのを覚えているのだが、詳細はすっかり忘れてしまった。

異様なほどの力感にあふれた80年代の疾走の後、1990年に連載がスタートした『14歳』を最後に楳図はマンガ家を実質的に引退してしまう。どうしてなのかはよくわからないが、僕は『14歳』にはなぜか変な距離感ばかりを感じてしまい、まったく没入できなかった。

僕は長らく「一番好きな楳図作品は?」と問われると、たいてい『洗礼』か『わたしは慎吾』と答えてきた。『洗礼』の究極のインモラル性、そして『わたしは慎吾』の言語化不能というか、了解不能なイメージの奔流は、どちらも楳図作品の極北という感じがしていたのである。しかし、この原稿を書くにあたって彼の主要作品をまとめて読み返してみたところ、「好き」という意味では、子ども時代の僕はどうも上記2作とは別の系統の作品に魅力を感じていたらしい。

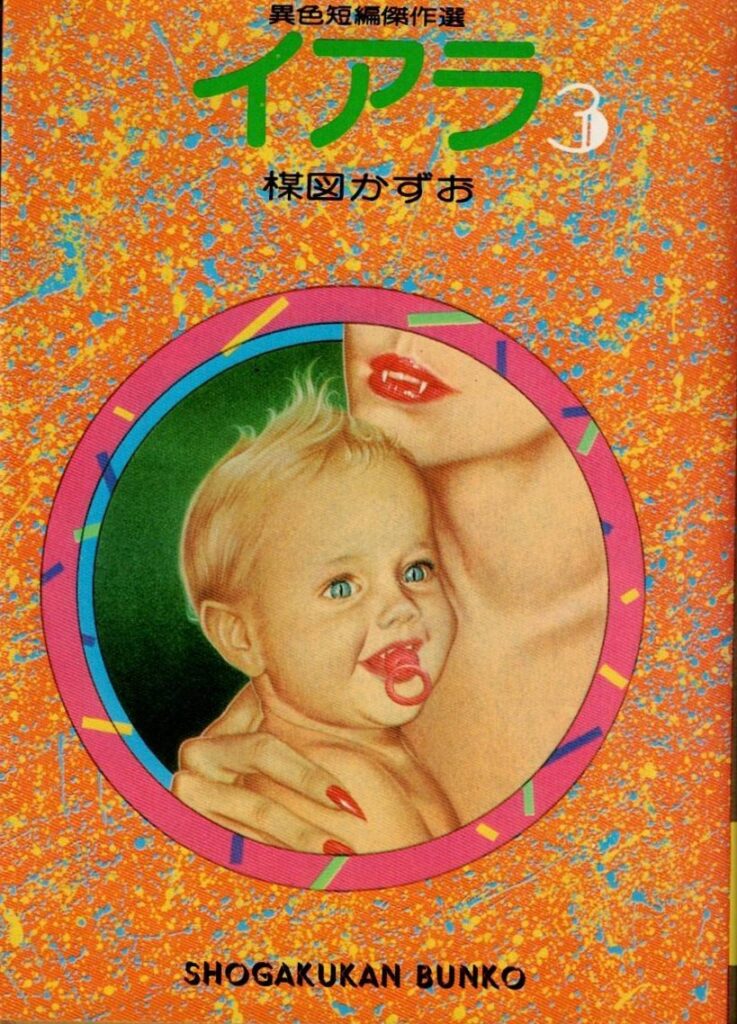

読み返すまではすっかり忘れていたのだが、僕が『赤んぼ少女』の次に同作に匹敵するほどの衝撃を覚えたのは、おそらく『イアラ』だ。正確には、連作短編の『イアラ』ではなく、『イアラ』というタイトルで短編集にまとめられていた読みきり作品の数々である。つまり、『洞』『耳』『夏の終わり』などだ。これらは60年代後半に『ビッグコミック』『ティーンルック』などの青年誌、ティーン誌に掲載された若者~大人向け作品で、主に夫婦や恋人など男女間の……と書いた先をどう表現していいのかわからないが、「愛のもつれ」でもないし、「運命の残酷さ」というのも少し違うし、「他者の理解不能性」といってもズレてしまう。いわば「人生こそが恐怖であり、怪奇である」としか要約できないような内容のものが多い。これは「人間が一番怖い」という思考停止的な発想と紙一重だが、ひとりの人間の行動、あるいは生活、あるいは一生というものを遠くからロングショットで捉えて時間を圧縮して観察したときに見えてくるかも知れない徹底的な「奇怪さ」「不可解さ」のようなものだろう。

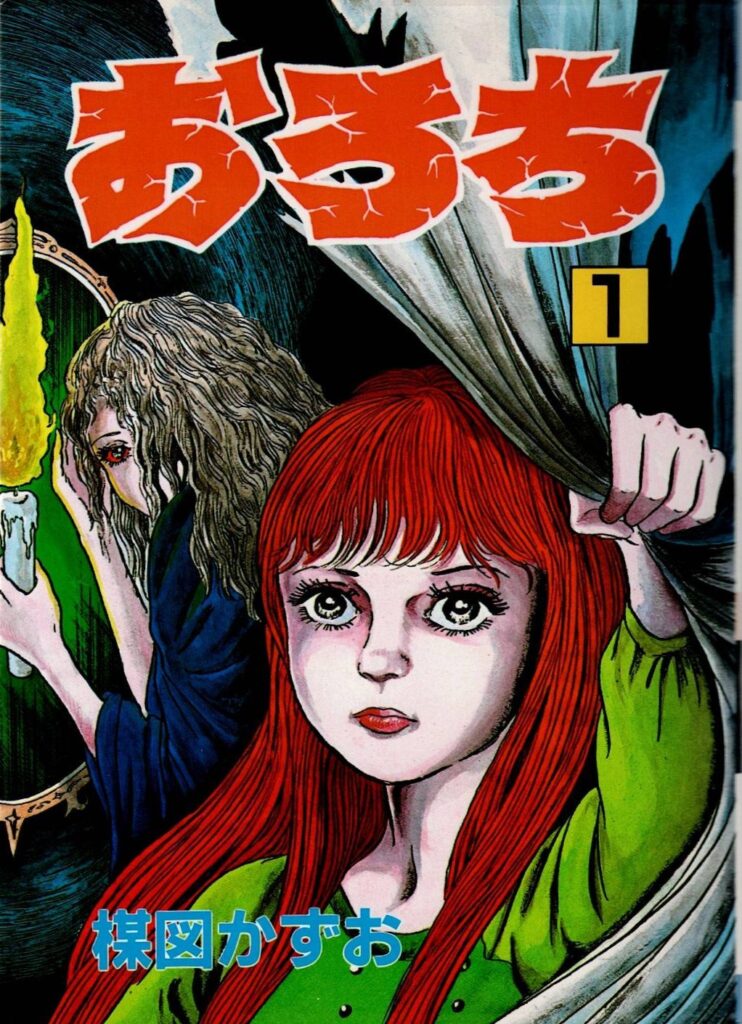

さらに、これら大人向け短編のタッチを少年誌のキャラクターマンガに落とし込んだ『おろち』にも、子どもの頭では理解できない部分はありつつも、やはり夢中になった。今読み返してみると、当時の僕が楳図作品に感じていた不可解な魅力がもっとも濃密に凝縮されているのが本作だと思う。徹底して素性の不明なヒロイン、というより、ほとんど存在していないに等しいし、作中に存在する意味がほとんどない「空白」のような主人公が感情のない眼差しで他者の人生をただ見つめ続ける……というあの奇妙な(そして、あまりにいい加減な)構造は、他の誰にも真似ができない芸当だと思う。今の僕の気分では、「一番好きな楳図作品は?」と聞かれたら迷わず「『おろち』!」と即答する。

僕は前回の本稿で「楳図作品の持つ絶対的違和感は言語化できない」というようなことを書いた。今回あらためて主要作を読み返してみて驚いたのは、少女マンガのタッチから脱してから80年代なかばごろまでの彼の作品には、「正常」に見えるコマ、まともに「安定」しているコマがひとつもないということだ。彼のデッサンの奇妙さはよく語られるが、本当にすべてのコマが「なんか変」。摩擦や抵抗なく視界におさまってくれる絵が皆無なのである。住宅街の街並みも、夜の繁華街の光景も、立ち並ぶ建物も、細かく描き込まれた調度品が並ぶ室内も、さらには自動車や電車なども、なにもかも「なんか変」。背広を着たサラリーマンも、通勤途中のOLの集団も、貞淑そうな美しい奥さんも、粗暴な父親も、食卓を囲む家族も、みんな「なんか変」。変なものが変な風に配置され、変なコマを形成しているのである。つい読み飛ばしてしまう一見平凡なコマも、目をとめてよく見るとやっぱり「なんか変」なのだ。

これはどういうことなのか?……とあらためて考え込んでしまったが、捻り出してみた取りあえずの回答は、結局、「『子ども』が描いているから」なのではないだろうか?……というものだ。世界、あるいは外界といってもいいし、この社会といってもいいが、いわゆる通常の「大人の世界」や、そこで暮らす人々の営みなどの実態を知らず、ただ目にした断片から想像・空想するしかない「子ども」が、社会の日常を、人々の暮らしを、ある種の「見よう見真似」だけで描いている。だからこそ、「たぶんこんな感じ」と描かれた光景や人々の姿に、少しずつ現実とのズレが生じてしまい、あらゆる場面にまんべんなく「異常性」が漂う。この「異常性」は、すべてのものを意味に結び付けて了解する大人の視点とはまったく違った、幼児特有の「世界の見え方」に起因しているような気がする。つまり、まだ社会に身をもって参入していない「子ども」が、社会の外側から幼児の感覚で「現実らしきもの」を描くことで、もうひとつの「現実」を再構成する。これは一種の「狂気」であり、この場合の「子ども」は文字通りの「アウトサイダー」だ。

彼が意図せず暴きだすのは、「現実」と呼ばれるものを支えている社会的コードの「ほころび」である。この社会は単に特定の集団が共有する約束事と虚構だけで構成されており、そこで暮らす人々が共有して内面化している「大人」や「社会人」といった役割もまた単なる約束事であり、虚構である。あらゆる「大人」が絶望的なまでに幼児の感覚を死ぬまで引きずり続け、幼い欲望に右往左往し、常に驚くほど不安定で、徹底的して未熟で動物的だということは、本当は誰もが知っている。「大人のふり」を義務付けられ、その演技を上達させはするが、実のところ誰も成長などしないし、いつまでも支離滅裂な「子ども」のままだ。それを「そうではない」ということにして取り繕うことこそが「正常な社会」という空虚な「現実」の本質だ。

楳図作品は、恐らく作者本人の思惑を超えた形で、「子ども」の感覚によって「現実」に亀裂を走らせ続けていたのだと思う。

昔からよく楳図マンガの恐怖の本質が議論になる。他者の心の奥底が怖いのか、あるいは異形の「人ならぬもの」が怖いのか、それとも母親などの近親者の突然の変貌が怖いのか、はたまた宿命や終末的未来が怖いのか……。

本質はないのだろう。あるとすれば「なにもかも」なのだ。こういうものだと思っている社会、あるということになっている世界が怖い。「なにが」ではなく、僕らが信じているすべてのものの「脆さ」が怖いのだ。

楳図かずおは、いつでも一瞬にして「恐怖」へと変わり得る儚い「現実」を、恐るべき「永遠の子ども」として見つめ続けていたのだと思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

新作『ダークグラス』を堪能せよ! 『サスペリア』の洗礼を受けていない世代のためのダリオ・アルジェント映画入門/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

10年ぶりにダリオ・アルジェント作品が公開される! 「なんじゃこりゃ?」となりそうな初心者のために、味わい方を教えます!

記事を読む

「サスペリア」を予見していた? 恐怖漫画『13月の悲劇』のシンクロニシティ/昭和こどもオカルト回顧録

「私が見た未来」(たつき諒)よりも前に、予言のような漫画が描かれていた……? 映画『サスペリア』『フェノミナ』に先行した『13月の悲劇』は予知漫画だったのか?

記事を読む

「見世物小屋」の今と昔ーーその構造と消えゆく“小屋の灯り”/昭和こどもオカルト回顧録

前回に続いて「見世物小屋」を振り返る。筆者世代でギリギリ目の当たりにできた、「お代は見てのお帰り」の世界とは……。

記事を読む

武田崇元、熱談!! 「68年革命」と新左翼系対抗文化から”大陸”的通俗オカルトの勃興へ/ムー前夜譚(1)

70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は? 近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だ

記事を読む

おすすめ記事