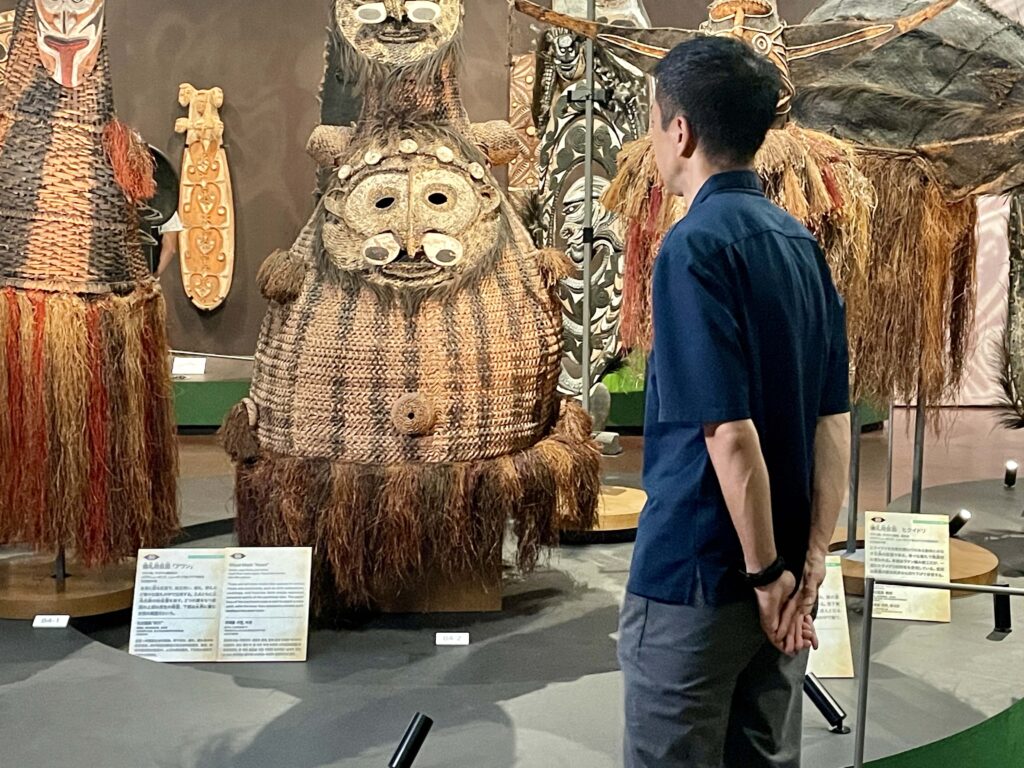

超越存在の「顔」が顕現する! パプアニューギニア「精霊仮面」の世界/「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」展開催

大小600以上の島からなるパプアニューギニア。700もの民族グループが独自の伝統や風習を持ち、今も各地で守り伝えている。古くから精霊信仰が根づく彼らの中で、「仮面」は精霊とつながるために欠かせない存在

記事を読む

奈良国立博物館の特別展「世界探検の旅」は、人類史を記録する意義があるーー。世界を旅し、その場の歴史を撮る写真家・石川直樹さんが同展の意義を語った。

奈良国立博物館で開催中の特別展「世界探検の旅—美と驚異の遺産—」は、仏教美術の宝庫として名高い奈良国立博物館と、30万点にのぼる考古・民族資料を収蔵する天理大学附属天理参考館が初めてタッグを組んだ企画だ。

開催前の内覧会には、世界各地を旅する写真家・石川直樹さんが特別ゲストとして登場。「ものすごくおもしろい。何時間でも見ていられる」と目を輝かせた。海の果てに浮かぶ島から大都市まで、地球上あらゆる場所で文化や歴史と向き合ってきた彼は、この展覧会をどう感じたのか。ご自身の経験と重ねながら語っていただいた。

――「世界探検の旅」では世界各地の信仰具や呪物も集まっていますが、石川さんが旅をしてきた中で、そういった……ざっくりいえばムー的な変わった出来事に接したことがあるのではないでしょうか。

石川直樹 シャーマンや“神がかり”の人に会った経験は多いですね。また、僕自身が体験したわけではないですが、登山家たちからは「遭難時に本当はいない誰かが導いてくれて生還した」という話をよく聞きます。

――いわゆる「サードマン現象」ですか。シャーマンは会いに行こうと思ったわけではなく、現地で偶然に出会ったということですか?

石川直樹 沖縄・宮古島の「カンカカリャ」という“神がかり”する人には自分から会いに行きましたが、あとは偶然出会った人たちばかりです。世界中を旅していると、ムーの読者が興味を持ってくれそうな話はいっぱいあります。何から話せばいいかな(笑)。

――「世界探検の旅」に絡めて、呪術や儀式に立ち会ったエピソードを伺いたいです。

石川直樹 そういう場面は何度もあって……たとえば病院が無いヒマラヤの奥地の村では、今でも呪術で病気の治療をしています。シャーマンが祈りながら踊ったあと、熱した鉄の板を病人の足にじゅっと押し付ける現場を目の当たりにしたことがあります。根本治療にはならないかもしれませんが、病は気からと言いますから、呪術的な治療を受けたことで「これで大丈夫」と安心して、回復に向かうことはままあるとは思います。

――ヒマラヤで病気になったら、それを信じるしかないですものね。科学や医療が発達して、情報としてはそれを知っているかもしれませんが。

石川直樹 ヒマラヤ登山では「プジャ」という登山の安全を祈願する儀式を必ず執り行います。チベット仏教に由来し、シェルパたちはそれをしないと山に入らない。石や岩で祭壇を作り、「タルチョ」と呼ばれる5色の旗を掲げます。そして、祈りの最後に麦や米などの作物を山に捧げて儀式を終える。タルチョ自体はプジャ以外でもあらゆる場所で使われます。峠や山頂など風通しのいいところに掲げて、風ではためくたびに1回お祈りをしたことになるとされていて。プジャは僕たち登山者のためというより、シェルパがシェルパのためにやる儀式。こうした信仰の形は、どんな旅でも何かしら触れてきたと思います。

――今回の展示物には神様や精霊など「目に見えないもの」を形にしたものが多くあります。展示や普段の活動を通じて、人間が捉える不可視の超越存在について、共通項のようなものを感じられることはありますか?

石川直樹 国内外でさまざまな神や精霊のお面を見てきましたが、自然のものをベースにアレンジして作られた仮面がいちばん怖いですね。たとえば般若の面のように、「ここに目を作って、ここには鼻を彫って……」と、人間の美意識をもって作られたものよりも、どこからか木の根を拾ってきて、「この凹凸は目に見える」「ここの空洞は口にしよう」といった感じで、元からある形の中に顔を見出したようなものは、えも言われぬ怖さがある。その趣向はパプアニューギニアの仮面や、ネイティブアメリカンの文化にも少し感じる部分があります。

――世界を旅してきた石川さんの視点で、今回の特別展で“ピン”ときた地域や展示物を教えてください。

石川直樹 興味を惹かれたのは台湾の展示物ですね。沖縄の宮古島には、「卵生神話」といって“世界の始祖や神々、人間は卵から生まれた”という類の神話が残っています。台湾の原住民に関する作品キャプションを読んでいると、台湾にも卵生神話が存在している。

――台湾南部に暮らすパイワン族やルカイ族で語り継がれている神話ですね。「太陽が天下り、壺の中に卵を産んだ。百歩蛇がこれを温めると卵から人間が生まれた。この人間が首長家の祖先である。」と。

石川直樹 沖縄の離島と台湾のつながりを感じられますよね。宮古島にはほかにも「パーントゥ」など、仮面をつけた来訪神の行事もあります。そちらはニューギニアの儀礼仮面や精霊仮面と通じるものがある。最近地震があったトカラ列島の悪石島にも「ボゼ」という異形の来訪神の仮面があって。仏教的でも神道的でもない意匠で、メラネシアの仮面と似ている。「ボゼ」は海を渡ってトカラ列島に漂着したものが起源、という話もあって、もしかしたらここに展示されているような仮面が流れ着いたのかもしれない……と、想像が膨らみました。

――他にも「これはあの土地とつながっているかも」と感じたものはありましたか?

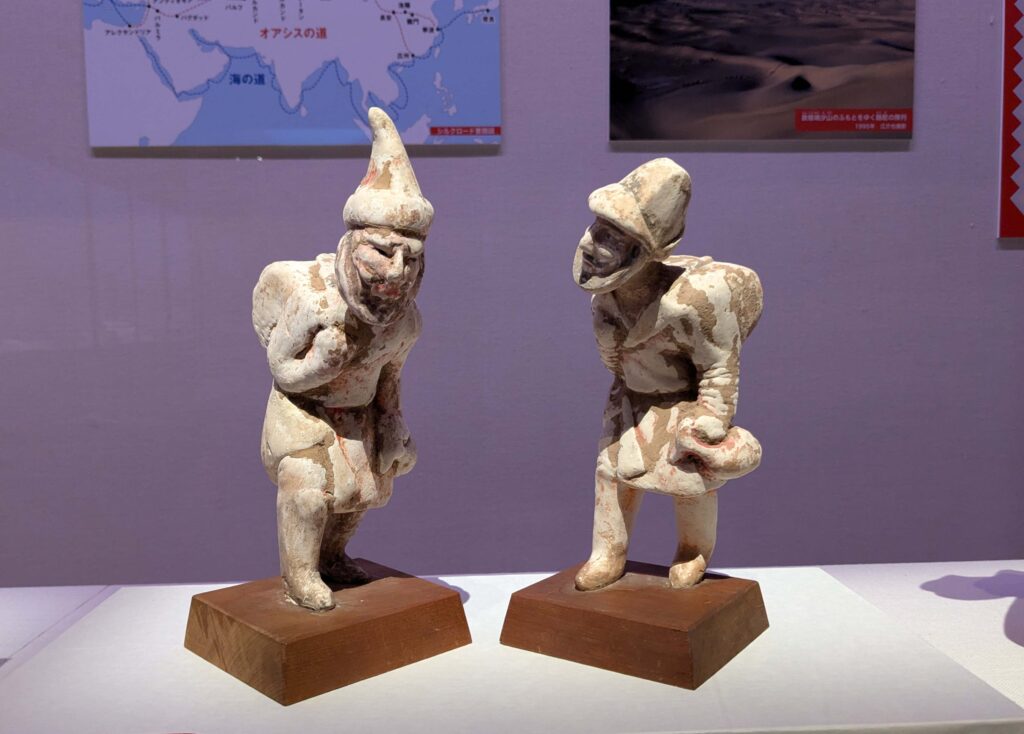

石川直樹 奈良の明日香村に、「猿石」という奇怪な人面石像があるのですが、今回展示されているシルクロードを行き来する商人像と、顔の作りがよく似ていました。明日香村にある飛鳥藤原の遺跡がある場所は国家のはじまりとして知られますし、当時は外国人との交流が盛んで、現代と同じようにコスモポリタンな場所だったのかもしれません。自分の経験と重ねながら、「これとあれはつながっているかも」「この造形はあの土地のものと似ている」と類推しながら作品を眺めるのが楽しかったです。

――展示を通じて、生活と信仰の関わりについてどのように感じられましたか。

石川直樹 東京などの都市部では、お盆などの夏祭りといった祭礼も形骸化していて、本来あった信仰や呪術的な要素は失われつつあります。でも世界には、生活の中に信仰や祭祀儀礼がしっかりと根付いている土地がたくさんある。今回の展示物からは、見えない何かに向かって祈ったり願ったりする、生きることの根源のようなものが伝わってきました。

――単なる保存資料ではなく、こちら側に迫ってくるような強いメッセージ性がありますよね。

石川直樹 「写真は挑発的な資料たるべきだ」と言った写真家がいましたが、今回の展示はまさに“挑発的な資料の展示”でした。ガラスの向こうから「こんな生き方をしていたんだぞ!」と訴えかけてくる。僕たちは鑑賞者のはずなのに、逆に作品に見られているような感覚があって、非常に心を揺さぶられました。

――それはやはり、展示物が生活に根付いたものだからでしょうか。

石川直樹 そうでしょうね。生きるために不可欠で、理由があって作られているから、モノに宿る意味の“強度”がとても強く存在する。もちろん作った人の主観や美意識も入ってはいるけど、美的な物差しで作られる現代の美術作品とは異なる趣があります。

――今回の特別展に、石川さんは「生きるための技術の結晶である遺産群は、伝統的な西洋美術史とは異なる視点で芸術の源に直結している」とコメントを寄せていらっしゃいますよね。

石川直樹 そうです。もともと「アート」には「生きるための技術」という意味が含まれています。たとえばフランスの「ラスコーの壁画」のように、芸術として作られたわけではないものが、現代において美術的価値を見出されることもある。生きるための技術こそが、芸術の根源とつながっているのではないかと思います。今回の展示はおもしろいものがたくさんあってビックリしましたし、芸術の核心に触れているような感覚がありました。

今はAIやバーチャルリアリティなど、技術の発展によっていろんなものを仮想体験できる時代になりました。だけどやっぱり、実物をその目で直接見るという行為は、すごく大切だなと実感しました。

――現代では地方の祭りや伝統工芸の技術、風俗や慣習など、消えていくものも多くなりました。

石川直樹 そうした現実があるからこそ「写真を撮って記録していく」ことを続けてきたのかもしれないです。50年後、100年後を生きる人たちが、僕の写真からいろんな情報を引き出せるように、表現ではなく記録として残したい。そんな気持ちで撮影しています。今回の展示も本当に貴重な、“記憶を宿した記録”ですよね。写真機がなかった時代だから絵画や立体物などの遺物だけど、僕らはそれを見て当時を想像できるわけですから。

――石川さんご自身も普段、“モノから過去を読み解く体験”をされることはありますか?

石川直樹 今、万葉集の歌に関心があって、奈良に来た際には歌が詠まれた場所を訪れ、写真を撮っています。万葉集が詠まれた時代には写真がなかったので、歌そのものが当時を知るための貴重な記録です。歌を丁寧に読み解けば、当時の飛鳥の風景や、人々の暮らしや考え方まで浮かび上がってくる。今回の展示物も同じで、文字では説明されていなくても豊富な情報が含まれています。だからこそ、学者、アーティスト、一般の人、子どもからお年寄りまで……誰が見ても、それぞれ違う何かを引き出せるはず。何時間でも向き合える展覧会だと思います。

――生活に根差した道具、信仰に基づく精霊たちを現代人が見て、どう感じるか。イメージの中で世界を探検する展示だと思います。

石川直樹 見る人によって、受け取り方はいくらでも変わります。ぜひ、想像力を働かせながら展示を眺めてみてください。専門的な知識がなくても、“ムー的”な想像力でいろんなものを結びつけながら見るのも、楽しみのひとつだと思います。

展覧会名:奈良国立博物館開館130年・天理大学創立100周年記念特別展「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」

会 期:2025年7月26日(土)~9月23日(火・祝)

開館時間:9:30~17:00(毎週土曜日は19:00まで)※入館は閉館30分前まで

休 館 日 : 8月25日(月)、9月1日(月)、9月8日(月)、9月16日(火)

会 場:奈良国立博物館 東西新館

所在地:〒630-8213 奈良県奈良市登大路町50番地

主 催:奈良国立博物館、天理大学附属天理参考館、日本経済新聞社、テレビ大阪

協賛:近畿日本鉄道、コクヨ、天理時報社、奈良テレビ放送、阪和興業

特別支援:DMG森精機

協 力:仏教美術協会、日本香堂

奈良国立博物館問い合わせ:050-5542-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式ウェブサイト:http://art.nikkei.com/tanken/

奈良国立博物館ウェブサイト:https://www.narahaku.go.jp/

倉本菜生

寺生まれオカ板育ち、京都在住。

魑魅魍魎はだいたい友達なルポライター、日本史研究者。

オカルト×歴史学をテーマに、心霊スポットや怪談の謎を追っている。

住んでいるマンションに何かいる。

関連記事

超越存在の「顔」が顕現する! パプアニューギニア「精霊仮面」の世界/「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」展開催

大小600以上の島からなるパプアニューギニア。700もの民族グループが独自の伝統や風習を持ち、今も各地で守り伝えている。古くから精霊信仰が根づく彼らの中で、「仮面」は精霊とつながるために欠かせない存在

記事を読む

ヒマラヤ登山家が「イエティの足跡」を発見! 「失われた谷」ルートに聖獣の痕跡があった!

ヒマラヤの山中で著名な登山家がイエティの足跡を発見。写真とともに送られたメッセージには、発見時のリアルで生々しい状況が克明に記録されていた!

記事を読む

エベレスト初登頂はマロリーだった!? 100年明かされない登山史ミステリーと「チョモランマの女神」の差配

誰が最初にエベレスト登頂に成功したのか? 100年に及ぶ「論争」を、山の女神の視点で再考する。

記事を読む

絵本も音楽も漫画も落語も銭湯も? PLAY! MUSEUMで「オバケ?」展開催

あなたは会いたい? 会いたくない?

記事を読む

おすすめ記事