人体から発するエネルギーが文字や形を写しだす! 「念写」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、人体の何らかのエネルギーで文字や像をフィルムに写しだす「念写」と、その力を持つ能力者たち

記事を読む

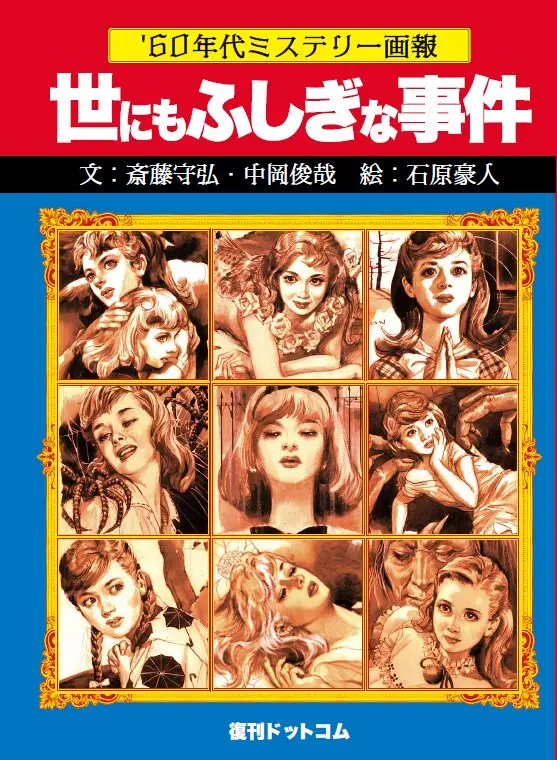

1960年代「少女フレンド」誌のオカルト記事が現代に蘇った! 70年代のオカルト元年より前、あやしい事件はいかに語られていたのか?

今回も前回に引き続き、先ごろ復刊ドットコムから刊行された『世にもふしぎな事件』について語ってみたい。この本は60年代初頭に『少女フレンド』に連載されていたオカルト系連載記事を一冊にまとめたもの。テキストは斎藤守弘、中岡俊哉が担当、挿絵は御大・石原豪人が手がけるという夢のように豪華な布陣によるオカルト児童書なのである。概要については前回の記事に詳しくまとめてあるので、ぜひそちらを読んでいただきたい。

今回はこの本で取りあげられている数々の「ふしぎな事件」から、とりわけ僕ら世代にとって懐かしいもの、気になるものをピックアップして紹介しつつ、昭和の「こどもオカルト」のアレコレを回顧していこうと思う。

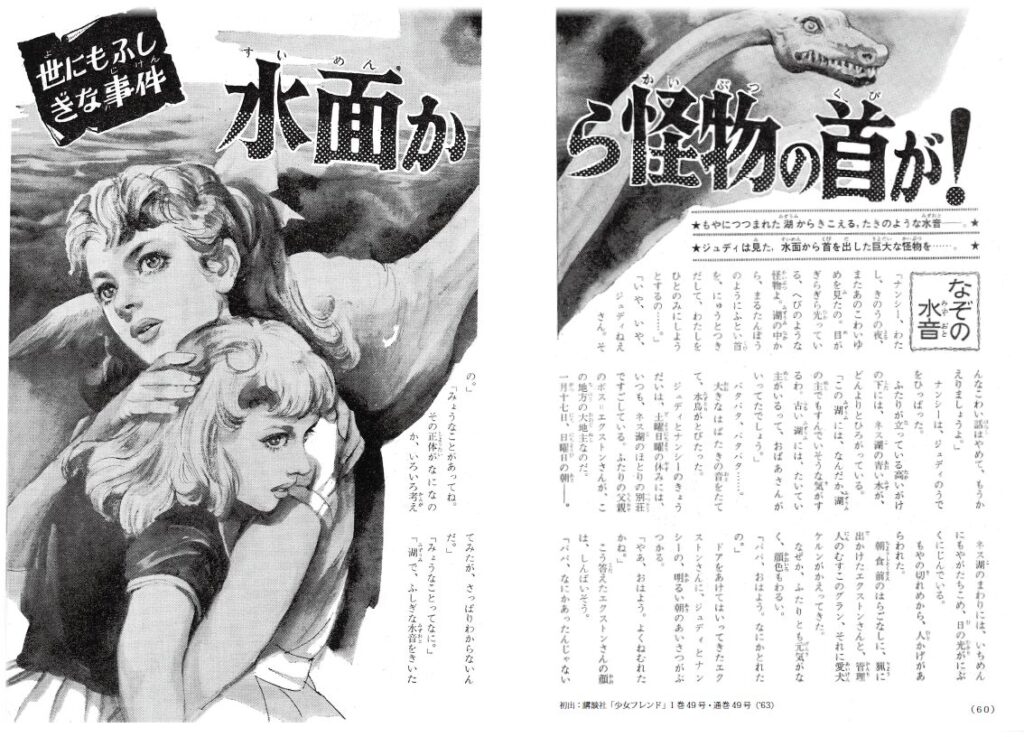

まず、本格的なオカルトブーム勃発の10年前の雰囲気、「いかにも60年代初頭ならでは」という時代感を実感できるのが、「水面から怪物の首が!」と題されたエピソードだ。これ、70年代にはオカルト児童書でも定番ネタとなる「ネッシー」目撃談の紹介なのだが、文中に一度も「ネッシー」という名称が登場しない。おなじみの首長竜は単に「怪物」「湖の主」などと呼ばれているのである。

「ネッシー」の名称が子どもたちの間でおなじみとなるのは70年代初頭あたりで、もちろん60年代以前の児童書にもチラホラと登場してはいるが、「誰もが知っている」というほどには定着していなかった。子ども文化における認知度を爆発的に高めたのは、1973年に日本テレビで放映された特番『石原慎太郎の国際ネッシー探検隊』、及び翌年に学年誌に掲載された『ドラえもん』のエピソード「ネッシーがくる」だろう。それ以前は、「ネス湖の怪物」という呼称が児童書においては一般的だったと思う。

僕が小学生のころから愛読している金の星社『世界を驚かした10の不思議』という1967年に刊行された「半オカルト本」(オカルト児童書なるものが確立される前に刊行されていたオカルト風味濃いめの学習読みもの)は、「ネス湖の怪物」について多くの写真・図版を見せながら17ページにわたって詳しく紹介しているのだが、やはり「ネッシー」という名称は一度も使われていない。

『世にもふしぎな事件』で紹介される「ネッシー」目撃譚は、ネス湖のほとりの別荘で休暇を過ごしている少女が「首長竜」の姿を悪夢のなかで「幻視」する場面からはじまる。こういう語り口の「ネッシー」のエピソードも今ではすっかり見られなくなった。「ネッシー」が単なる未確認生物としての「UMA」(この用語・概念は1976年に考案されたといわれている)ではなく、なにか神秘的な妖怪的存在、あるいは大自然を象徴する「聖獣」のように描かれおり、いかにもこの時代ならではのタッチだ。

本書の前半部分(連載初期の1963~64年)の執筆は、「前衛科学評論家」の肩書で活躍した斎藤守弘が担当している。斎藤氏が70年代に手掛けたオカルト児童書は、その「実話性」というか、ルポルタージュ風のリアリティが大きな魅力だった。海外の文献や資料にあたって集めたらしいさまざまな「実話系怪事件」を、ニュース記事のように日時や場所、当事者の氏名などの詳細を明記しながら記述するところに独特の迫力があったのだ。そのノリが、60年代初頭に書かれた本書でもきっちりと堪能できる。

また、僕らが70年代にあちこちのオカルト児童書で何度も読んだおなじみの「事件」が、すでに63年の時点でほぼ網羅されていることにも驚いてしまう。

例えば「人体自然発火事件」を扱う「真夜中に謎の火が!」では、「メアリー・リーサー事件」(高齢女性が足だけ残して燃え尽きた事件。文中では「リーザー」と表記されている)が事細かに記録されているし、僕ら世代にはおなじみの「狼少女・カマラとアマラ」の話もサスペンスフルな読み物としてまとめられている。この「狼に育てられた二人の少女」(現在、この事件は捏造・誤認と考えられている。当初は「道徳譚」として主に教育者の間で流布した)は、人間だと確認される以前は現地で「アヌシュバガ」という「バケモノ」として恐れられていた……という話は今回初めて知った。こうした独特の「尾ひれ」も非常に味わい深い。

「ダウジング」を扱う「わたしは地下が見える」という話もユニークで、針金も振り子も使わず、地中の金属や水が発する「光」を肉眼で捉えることができる少女が登場する。70年代に子どもたちの間でもブーム化する「ダウジング」と、戦前に大流行した「千里眼」をミックスしたようなエピソードがおもしろい。

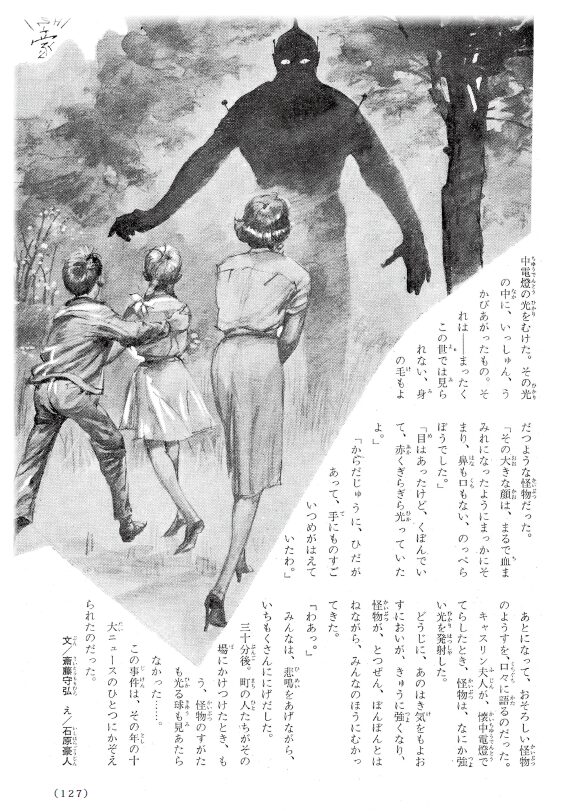

その後の「UFO系児童書」でおなじみとなる「フラッドウッズ・モンスター目撃事件」も詳細に語られているが(ただ、現在定説となっているエピソードとは目撃者の氏名や性別などが異なっている)、当時は「フラッドウッズ・モンスター」のあの印象的な想像図がまだ広く共有されていなかったようで、豪人先生の描く「異星人」が僕らの知るものとはまったくかけ離れた造形になっている。こうしたユルさも「こどもオカルト黎明期」ならではのものだろう。

本書には、僕ら70年代っ子たちが子ども時代にさんざん聞かされたが、その後はあまり語られなくなり、すっかり忘れ去られてしまったネタも多数収録されている。なかでも僕が「あったなぁ、こういう話!」と懐かしさに感激してしまったのが、「アフリカぞうののろい」という逸話。当時、「半オカルト」的学習読みものなどには、よく「ゾウの墓場」というトピックが取りあげられていた。

ゾウは自分の死期を察すると、ジャングルの奥などにある「秘密の墓場」へと消えていくという。そこには多くのゾウの亡骸が山になっているのだが、人間には絶対にたどり着けない場所にあるとされていた。本書では、偶然に「墓場」を見つけてしまった人物がそこから象牙を盗み出して一儲け企むが、「象の呪い」によって奇怪な死を遂げてしまう……というエピソードが紹介されている。

こうした動物たちの「神秘性」についての逸話は70年代の児童書にはよく掲載されていたが、現在では「象の墓場」は一時的に大流行した「都市伝説」のひとつと考えられているようで、実在する証拠はいっさいないらしい。同じようなもの(?)として、難破船が大量に沈んでいる「船の墓場」がある……という話もあの頃の児童書でよく紹介されていた。

同じく非常に懐かしかったのが、「この世に二度生まれたわたし」で紹介されているインドにおける「輪廻転生」のケース。シャンティ・デビ(デヴィ)という少女が「実は自分は別人の生まれ変わりである」と言いだしてちょっとした騒動となり、インドの公的機関が詳細な調査をして「輪廻転生」が「実証された」という「事件」だ。これまたすっかり忘れていたが、この話は70年代に多くの児童書が取りあげていた。

さらに、ジャンルとして現在のオカルト本からはごっそりと抜け落ちてしまったのが、「奇人・変人」というか、「ビックリ人間大集合!」的な類のお話だ。この種のネタは60年代後半~70年代にテレビ番組などでも盛んに取りあげられて人気を博したが、なぜかオカルト本や雑誌のオカルト企画にも組み込まれることが多かった。異常なほど高度な暗算能力を持つ少年とか、皮膚を針で刺しても痛みを感じない人、火の上を裸足で歩くことのできるオッサンなどが、ある種の「超能力者」として捉えられていたのかも知れない。当時の学研がこのジャンルの企画を得意としていた記憶がある。

『世にもふしぎな事件』にも同種のネタが多数収録されている。金属を吸い寄せる「磁石娘」、右手と左手でまったく別のことを同時に行える「一人二役娘」、指先で色彩を認知できる「超感覚娘」、恐ろしく複雑な計算を一瞬で解いてしまう「電子頭脳娘」、11年間分の気象データをすべて記憶している「お天気娘」、「ラムちゃん」ばりに体内に強力な電気を宿している「電気少女スザンヌ」などなど、世界各国の「ビックリ少女」が「大集合!」状態で、このノリがたまらなく懐かしい。「天才少年少女」の話題は今のテレビなどでもときおり見かけはするが、現在はこうしたネタをオカルトとして捉える感覚自体が消え去ってしまったように思う。

本書は王道ネタを網羅する一方、定番ではないが通好み(?)の逸話も多く、冒頭の「怪物がつかまえにくる!」という話は非常に印象的だ。フィリピンに暮らす少女が「姿の見えない怪物に夜ごと襲われる」という事件で、警察が少女の体を調べるとあちこちに獣の歯型がついていたという。日本の児童書にはあまり掲載されなかったが、僕は1976年刊行の『世界の幽霊怪奇』で佐藤有文が紹介した記事を読み、妙に記憶に残っていた。確かフランク・エドワーズも同じ事件を取りあげていたと思う。ある種の強い思い込みや一種の精神錯乱が肉体に変化を及ぼす事例なのかも知れないが、実際にこのような事件が報道され、当時はオカルト系のリサーチャーに共有されていたのだろう。

また、明治時代の「千里眼」騒動の中心人物・御船千鶴子の服毒自殺について解説しているのは、昭和のオカルト児童書ではかなり珍しいと思う(「わたしの千里眼を信じて!」)。90年代以降、映画『リング』のヒットの影響であれこれのオカルト本に戦前の「超能力ブーム」の顛末が紹介されるようになったが(御船千鶴子は「貞子」の母親のモデルとされた)、それ以前の児童書ではこの種の話題を目にすることはほとんどなかったと思う。

さらに珍しいのが、やはり明治時代の「超能力者」として知られる長南年恵までをも紹介していることだ(「裁判にかけられた日本の魔女」)。彼女は一種の特殊な「神童」というか、ナチュラルボーンな「仙人」のような存在だったらしく、40歳を過ぎても10代の少女にしか見えないばかりか、生涯、まともな食物を口にすることがなかったという(ごく少量の水と、ひとかけらの生の芋のみ。その他のものを胃に入れると吐血してしまったそうだ)。さらに、カラの一升瓶を一瞬で「色とりどりの不思議な水」で満たす能力があり、彼女の周囲ではこの「霊水」が「万病に効く」と信じられていた。これがお上の目にとまり、「違法な医療行為をしている」として法廷に引っ張り出されてしまう。裁判長に命じられ、年恵は法廷で実際に「霊水」を出現させ、めでたく無罪放免となるのだが、本書ではこの裁判の様子を詳しく紹介している。この人に関しては資料が乏しく、当時はほとんど唯一の記録だった浅野和三郎の著作『長南年恵物語』をネタ本にしたのだろうが、こうしたマニアックな話題を少女雑誌に持ち込むあたり、さすが斎藤守弘である。

ここで例に出したエピソードはすべて斎藤氏の担当したものだが、後半の中岡俊哉の原稿も非常に印象的なものが多い。ただ、彼の紹介するエピソードはソースが不明で、体験者個人への取材で得たものが多いらしく、「昭和オカルト」の文脈で客観的に解説するのがちょっと難しいのだ。しかし、60年代の少女マンガ誌の「読みもの」としての懐かしさと味わい深さを湛えているのはむしろ中岡担当のエピソードの数々で、ロマンチックでちょっぴりおセンチ、いかにも昭和の女児の心をくすぐるような「少女小説」風怪談のオンパレードなのである。「中岡本」を読みまくってきた僕ら世代の元・男子も、彼にこうした「オトメチック」なストーリーテラーの才覚があったことを知らない人も多いと思う。

石原豪人の挿絵の魅力については前回に力説したが、なにを描かせても完全に「豪人的世界」にしてしまう彼の恐ろしい画力は、本書でもいかんなく発揮さている。麗しくも怪しい数々の「少女画」はもちろん、いくつか収録されている豪人独特の不可解な「異星人」描写なども実に見ものである。

とにかくこの『世にもふしぎな事件』はさまざまな角度からの考察が可能で、特に70年代オカルトブームの渦中に育ってしまったような僕ら世代には、ネタ的にも、テキストのタッチにおいても、そして挿絵の世界観においても、目からウロコの「発見」がいろいろな形で体験できると思う。オカルトブーム勃発の「前夜」、僕らにとっては知られざる「60年代こどもオカルト事情」をリアルに追体験できる極めて貴重な一冊なのだ。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

人体から発するエネルギーが文字や形を写しだす! 「念写」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、人体の何らかのエネルギーで文字や像をフィルムに写しだす「念写」と、その力を持つ能力者たち

記事を読む

「人体自然発火映画」の不条理と陰謀論/昭和こどもオカルト回顧録

前回に続いて「人体自然発火」の恐怖を回想する。今回のテーマは「映像で見る人体自然発火」。この怪現象を描いた映画がどれも「陰謀論映画」になってしまうのはなぜなのか?

記事を読む

21世紀にも生きる「ファラオの呪い」/昭和こどもオカルト回顧録

王の眠りを妨げるものは呪われる……! 「ファラオの呪い」が、現代の世界を震えさせた。懐かしくも恐ろしい怪奇譚を今、見つめ返す。

記事を読む

「ソーダ村」は「そうじゃない」? みんなが知っているのに微妙に違うあの歌の正体/妖怪補遺々々

インターネットもなかった時代に、各地の子供たちの間に広まった謎の歌がある! その起源とは!? 歌にはどんなバージョンがあるのか? そんな妖怪とは異なる怪異的現象を調査! ホラー小説家にして屈指の妖怪研

記事を読む

おすすめ記事