映像作品で「ネッシー」変遷を観る! 怪獣ネッシーの正体を楽しむ映画7選

未確認動物UMAの代表ネッシーは、過去にいくつもの映画で主役となってきた。その姿と物語は、ネッシー仮説を追いかける系譜でもある。

記事を読む

60年代後半の「妖怪」ブームの思い出に続いて、「大映妖怪映画三部作」を振り返る。スカした作りでもなく、子供だましでもなく、時代を妖怪に託してエンタメにも昇華した熱量を、昭和こどもたちは確かに受け取っていた。

前回は1960年代後半の「妖怪ブーム」について語ったが、今回も引き続き妖怪ネタである。前回も触れた1968年の映画『妖怪大戦争』、その2度目のリメイク作品が、三池崇監督による『妖怪大戦争ガーディアンズ』として公開された。

(編集部より:記事初出は2021年9月です)

これにかこつけて、昭和の「妖怪ブーム」のピーク時に制作された「大映妖怪映画三部作」を回顧してみたいのだ。

『ゲゲゲの鬼太郎』のテレビアニメの放映が開始された1968年、「妖怪ブーム」は絶頂期を迎えていた。

これにいち早く目を付けたのが大映。60年代の大映は、『座頭市』や『眠狂四郎』シリーズなどの劇画的時代劇、そしてご存知『ガメラ』『大魔神』などの特撮映画をヒットさせていた。また、いわゆる「怪猫映画」(化け猫もの)などの納涼映画・怪奇映画も古くから手掛けており、「妖怪ブーム」期の60年代後半にも『四谷怪談』『怪談蚊喰鳥』『怪談雪女郎』といった作品を公開している。

トンデモ展開に満ちた劇画的時代劇、手慣れた職人の技術に支えられた特撮映画、そして見世物小屋的オドロオドロしさが楽しめる怪奇映画を得意としていた大映は、もともと「妖怪もの」と非常に相性がよかったということなのだろう。

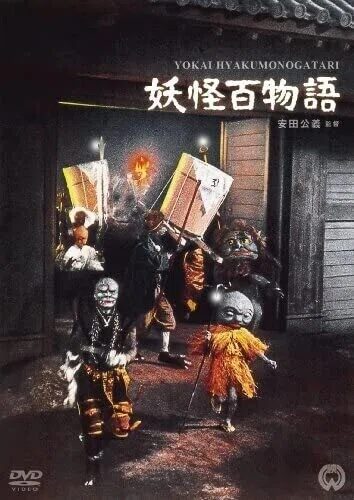

そして68年の春休みの子ども向け映画として公開されたのが、妖怪三部作の第1弾となる『妖怪百物語』(監督:安田公義)だ。「ブーム便乗映画」とも言われたが、怪談落語の名手・林家正蔵(後の彦六)が語る「百物語」を軸に、貧しい町人と日陰者の妖怪たちが貧乏長屋を横暴な権力から守る……というアツいストリーを丁寧につづった修作だ。

当時の日本製ホラーは「異色時代劇」と称され、時代劇による怪奇映画が主流だったが、まさにその子ども版というスタイル。それでいて展開はけっこうハードで、ときにコミカルに描かれる妖怪たちも、シーンによっては幼児にトラウマを与えるレベルで怖い(毛利郁子演じる「ろくろっ首」の妖しいなまめかしさ!)。落語的人情噺の要素、そして虐げられた者たちの決起という、いかにも60年代的な「階級闘争」の要素もあって、80分足らずのストリーにさまざまな見どころが実にバランスの取れた形で詰まっている。

特撮に派手さはないが、怪奇ムードに満ちた妖怪たちの造形は見事。妖怪三部作を象徴する「百鬼夜行」の名場面(妖怪たちのパレード。監督の安田公義はこれを「戦いに勝った妖怪たちの歓喜の“デモ行進”」と称しており、「この撮影がうまくいけば本作は成功」と当初から語っていたそうだ)などは、スローモーションとオーバーラップを使用したごく単純な撮影にもかかわらず、なんとも夢幻的で奇妙な感動に圧倒されてしまう。併映は『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』で、特撮映画の2本立てという超贅沢な興行は本邦初の試みだった。

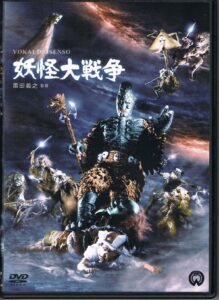

『妖怪百物語』がヒットし、マンガ誌でのコミカライズ掲載やソフビ人形、プラモデルなども発売されて大きな話題になると、早くも同年の冬休みに第2弾が公開される。それがシリーズ最大のヒットとなる『妖怪大戦争』(監督:黒田義之)だ。

古代バビロニアの悪魔「ダイモン」から日本を守るため、列島各地から妖怪が終結。異国の吸血モンスターvs日本妖怪連合軍の、まさに「大戦争」という展開になる。怪奇と猟奇は控えめだが、大量の「着ぐるみ妖怪」の造形と工夫を凝らした特撮が楽しめるアクション映画で、子どもたちには大ウケだった。70年代以降も夏休みになると繰り返しテレビで放映されていた記憶がある。

正直、大人の目で見ると脚本的には三部作中では凡作という感じがしてしまうが、バトル=大戦争に主眼を置いて特撮アクションに振り切っており、やはり子どもが興奮できる見せ場が多い。また、60年代の子ども映画の多くは当時の戦後民主主義的理念が濃厚に感じられるものが多く、前作『妖怪百物語』も同様だったが、本作も社会の底辺のそのまた下に潜む妖怪たちが、外国の勢力(?)に支配されて横暴化した権力に闘争を挑む、といったあたりの展開に「政治の季節」を感じさせる。津々浦々から集結した妖怪たちが「このままじゃ日本妖怪の名折れだ!」と決起して鬨の声をあげるシーンなど、国家やイデオロギーとは無縁な、被差別者の最後の「意地」のようなものとしての自由な「愛国心」を高らかに宣言していて、いかにも当時らしい。

併映は楳図かずおの原作を寄せ集めたような『蛇娘と白髪魔』。名作『赤んぼう少女』などがモチーフになっているのだが、楳図ファンとしては残念ながら「う~ん」というデキである。

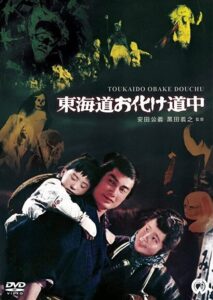

そして翌年春、『東海道お化け道中』(監督:安田公義・黒田義之)が公開。物語はシブくて地味な人情噺、そして肝心の妖怪たちがほとんど登場しないこともあって、人気は前2作に及ばなかった。今では忘れられた作品になっているが、あらためて見てみるとむしろ本作がシリーズ最高傑作ではないかとも思う。幼い少女を主人公に本格的なヤクザ映画・股旅ものをやる、という実験的発想が見事に成功した感動的なロードムービーだ。任侠映画の定番シーン、人の命を賭けて「丁半賭博」に挑むのが、なんと小学生の女の子という冗談みたいなクライマックスが、信じがたいほど感動的に成立してしまっている。

ちなみに、この子役の古城門正美、同年に『緋牡丹博徒 花札勝負』に出ているのもおもしろい。併映は『ガメラ対大悪獣ギロン』。本作の興行成績が振るわず、また「妖怪ブーム」もピークを過ぎたこともあってか、これをもって大映妖怪映画シリーズは終了する。

さて、最新作の『妖怪大戦争ガーディアンズ』だが、公開中の映画にとやかく言うのは気が引けるし、2005年に三池監督が撮ったリメイク版『妖怪大戦争』を見ていれば、だいたいの感じは予想できると思う。いわゆる「悪ふざけ」に徹しているときの三池作品であり、妖怪映画というより、芸能人と話題の人が続々登場する「仮装大会映画」。そういうものとして若い世代は楽しめるのだろう。

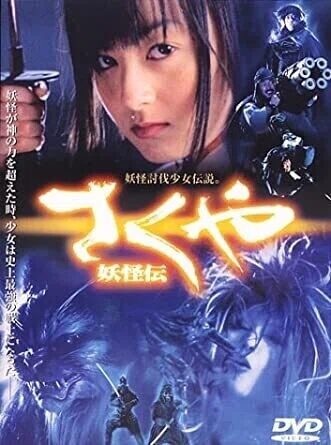

蛇足だが、近年の妖怪映画では(といってもほとんど作られていないが)、大映特撮と昭和の怪奇映画、そして「妖怪三部作」の敬意にあふれていた良作が『さくや妖怪伝』(監督:原口智生/2000年)だった。

この作品も公開時はうるさ型の特撮マニアからはいろいろ言われていたが、初めて見たときは昭和特撮のエッセンスがまったく違和感なく同時代化されていることに目を丸くしてしまった。「よくもまあ、これを今つくったなぁ!」という痛快さがある作品だと思う。アナクロな特撮へのこだわりがキッチリとリアルタイムのエンターテイメントに昇華され(特技監督:樋口真嗣)、しかも「あの頃」の「B級子ども映画」の感じが単にマニアックではない形で、ちゃんと成立している。往年の怪猫映画に出ていた絵沢萌子を化け猫役に起用したり、唐傘オバケの操りを大映妖怪映画で操演を担当していた職人にやらせたり、趣味性も全開である。そしてなにより、凶悪なラスボスをノリノリで演じている松坂慶子が素晴らしい。また棒読みだとかなんだとか揶揄されてもいたが、そうとうシゴかれまくったらしい剣術アクションと、独特の目力で超ド級の先輩女優と必死に対峙するヒロインの安藤希の芝居も感動的だ。

鑑賞後は「確かに妖怪映画を見た」という実感が残る。こういう潔い「B級映画」をもっともっと見たいものだ。

(2021年9月26日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

映像作品で「ネッシー」変遷を観る! 怪獣ネッシーの正体を楽しむ映画7選

未確認動物UMAの代表ネッシーは、過去にいくつもの映画で主役となってきた。その姿と物語は、ネッシー仮説を追いかける系譜でもある。

記事を読む

大作映画『ノストラダムスの大予言』の記憶/昭和こどもオカルト回顧録

あの「ノストラダムスの大予言」が映画にもなっていたことをご存じだろうか? 1999年7の月に向けた終末ブームの中、文部省推薦で世に送り出された超大作は、いかにして制作され、そして封印されたのか……。

記事を読む

21世紀にも生きる「ファラオの呪い」/昭和こどもオカルト回顧録

王の眠りを妨げるものは呪われる……! 「ファラオの呪い」が、現代の世界を震えさせた。懐かしくも恐ろしい怪奇譚を今、見つめ返す。

記事を読む

霊感&考察コンビ! ナナフシギの「おもろこわい」怪談スタイルと心霊体験/「列島怪談」インタビュー

怪談芸人コンビ・ナナフシギのベスト怪談を収録した『列島怪談』が発売された。霊感と考察とお笑いがミックスされた「おもろこわい」ナナフシギ怪談スタイルについてインタビューする。

記事を読む

おすすめ記事