「脳の機能を100%引き出す」聴覚トレーニングシステムの真実に迫る! 1分半で外国語も楽器も上達、超能力や予知能力まで!?

なぜ日本人にはクラシック音楽で“超えられない壁”があるのか、その謎に挑んだ男がたどり着いた究極の聴覚トレーニングシステム。そのパワーは、音楽以外のさまざまな面にも及ぶのだった――!

記事を読む

バーチャルリアリティ=VRというと、ヘッドセットでコケた思い出が脳裏に浮かぶが、あれは使い方が間違っていたらしい。VRに最適なコンテンツがゲームであることに違いはないが、わざわざヘッドセットを被ってまでやる意味はない。本気のVRはデジタルデータによって脳を修正し、機能が加速されることであり、それを研究者は「融合身体」と呼んでいる。

けん玉できますか? できる人は、「もしもしかめよ」や「世界一周」だってできるが、できない人は玉を皿に載せるのも難しい、それがけん玉だ。

イマクリエイト株式会社が開発した「けん玉できた!VR」は、けん玉の没入型VRゲームだ。ヘッドセットを着け、手にVRの操作デバイスを持ってゲーム内に入ると、部屋の中にけん玉を持ったアバターがいる。アバターの動きに合わせてけん玉(デバイスがけん玉の代わりになる)を行うが、アバターのモデルは熟練のけん玉マスターであり、けん玉が非常にうまい。その動きを真似るのだが、普通の速度では動きが速過ぎて真似できない。

「けん玉できた!VR」では最初はけん玉の動きが非常にスローだ。そのスローなアバターの動きに合わせてけん玉をすると、けん玉の動きが見えるせいか、すんなりとできるようになる。さらにだんたん速度を上げていき、実際の熟練者の動きの速度で練習すると現実でもけん玉ができるようになるのだ。けん玉のほぼ未体験者がここまでにかかる時間は、飲み込みの早い人ならわずか5分。

リリースによれば「体験者1128人のうち,1087人(96.4%)が今まで成功したことが無いけん玉の技を習得」できたという。なお、この研究は優れたIT研究に贈られる「VRクリエイティブアワード 2019」を受賞した。

これは使える! と思った人も多いだろう。同じシステムで、けん玉以外にも熟練工の動きやプロアスリートの動きを身につけることができるはずだ。

けん玉以外にイマクリエイト株式会社が開発したのが、溶接技術の習得を行う「ナップ溶接トレーニング」や、建設作業現場の職業訓練アプリなどビジネスに特化した教育コースだ。また、インストラクターの動きを真似ることでゴルフが上達するアプリ「Can Golf」の開発や、VRでロボットを操作して外科手術のスキル向上を目指すといったことも行っている。

意外な使い方として、視力回復がある。弱視の視力トレーニングを行っても、効果が出ないことがある。目の機能が回復しても、脳が変化した視覚情報に対応できず、「なかったこと」にしてしまうのだ。

東京都市大学大学院・視覚メディア研究室の進藤一馬氏が行っているのは、VRを使った視力トレーニングだ。一般的な視覚トレーニングでは視力の変化と対象との距離が変わらないため、目の負担も大きく、対象との距離が必要になるため、広いスペースが必要だ。効果が出るまで時間もかかる。

VRであれば、対象までの距離を自由に設定でき、ヘッドセットの中で完結するのでスペースは不要。ゲーム性を持たせることで、訓練時間を大幅に短縮できる。従来の8分の1の訓練時間で平均35%の視力改善が見られたという。

目が良くなるわけではなく、視覚情報の処理がスムースにできるようにトレーニングするわけだが、それで視力自体が向上するというのだから視覚だけではなく、リハビリ全般に応用できる技術だろう。腰痛は痛みの記憶が反復し、本当は痛くないのに脳が痛いと感じてしまうという説がある。そうした脳の中で起きてるエラーを、VRを使えば修正できるかもしれない。

VR研究で使われる用語に「融合身体」がある。けん玉アプリの場合、被験者は映像を見ているのであって、実際にけん玉をしているわけではない(使うのはデバイスで、本物のけん玉を持っているわけではない)。しかし、被験者の脳はVR上のアバターの動きを現実として受け止め、けん玉の動きを体で理解した。人間の脳にとって、バーチャルな世界も現実なのだ。

この脳の特性から、バーチャルなアバターと被験者の身体が融合し、身体が動きを学習した。バーチャルな身体と自分の身体との融合、だから融合身体である。

ゴルフも選手の教育ビデオを見るだけでうまくなるという。脳にはミラーニューロンと呼ばれる、相手の動きや感情をコピーする神経群があり、それが働いて相手を学習する。それがバーチャルリアリティ相手でも起きるわけだ。

VRでは被験者はアバターと自分を同一視する。その性質を使って、精神疾患を治すことが試みられている。精神疾患の治療法に認知行動療法がある。病気の原因となったイヤな経験を記憶から掘り出し、再体験することで対処方法を自分で見つけ出す治療法だ。

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センターでは、VRを使った認知行動療法に取り組んでいる。家族や会社の主観映像でストレスの原因となったシチュエーションを再体験、行動や認知の歪みを修正する。認知の歪みというと難しいが、怒られたことで傷ついたとしても、もう一度、怒られた理由や相手の状態を理解すれば、相手が誤解していただけで自分が傷つく話ではなかった、といった具合に認識を直し、ストレスを減らしていく。

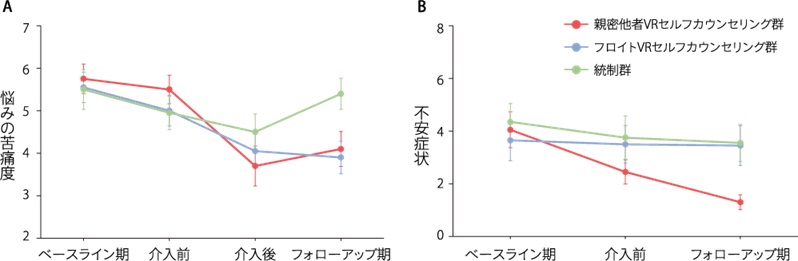

徳島大学で研究中の「VRセルフカウンセリングシステム」は、VR空間に自分が悩みを打ち消られそうな相手(家族や友人など)のアバターを置き、そのアバターにいろいろ悩みを相談する。悩みを打ち明けた後、今度は自分が相談された相手のアバターに入り、自分の悩みに自分で答えるということをする。これは認知行動療法の一種で、自分の悩みはの答えは実は自分ですでに出しているという前提に立つ。相談はあくまで悩みを客観的に見るための仕掛けで、自分に自分で答えることで悩むストレスから解放されるのだ。

VRの機能として、他者になるという機能がある。VRパースペクティブテイキング=他者視点取得と呼び、没入感を増すことで他人になりきって世界を俯瞰する。これによって、他者の理解やシンパシーが醸成されるというものだ。

アメリカでは人種問題の理解に、白人の学生にVRで黒人になって黒人視点での社会を体験させたり、暴行事件の犯人に被害者の視点で事件を追体験させ、問題の改善につなげるといった使い方も始まっている。もっと身近な使い方として、パワハラの解決や育児の疑似体験などにも使われている。

VRのアバターは、けん玉ができない自分に代わってけん玉ができるようになるように、自分の能力以上の能力を発揮する。アバターの外見が認知に影響するという研究もあり、ハンサムなアバターだったら性格が積極的になったり、マッチョなアバターを使うと現実でも筋力がアップしたりするそうだ。これは「プロテウス効果」と呼ばれている。

VRの真髄はゲームではないことがわかっていただけただろう。VRとは他者になる技術であり、自己変革の技術なのだ。

久野友萬(ひさのゆーまん)

サイエンスライター。1966年生まれ。富山大学理学部卒。企業取材からコラム、科学解説まで、科学をテーマに幅広く扱う。

関連記事

「脳の機能を100%引き出す」聴覚トレーニングシステムの真実に迫る! 1分半で外国語も楽器も上達、超能力や予知能力まで!?

なぜ日本人にはクラシック音楽で“超えられない壁”があるのか、その謎に挑んだ男がたどり着いた究極の聴覚トレーニングシステム。そのパワーは、音楽以外のさまざまな面にも及ぶのだった――!

記事を読む

AIが宗教を信じ、社会を構成した! 「マインクラフト」上でのシミュレーションでバーチャル異文明が誕生

AIが仕事を覚え、法律を作り、宗教を信じた? 驚くべきシミュレーション実験結果が発表された!

記事を読む

人工知能による支配に対抗するため、人類はAIと融合する!? 身体改造ジャーナリスト・ケロッピー前田が語る人類進化の最前線

日本の身体改造シーンをリードするケロッピー前田が語る最前線! 衝撃のロングインタビュー後編。

記事を読む

主神・豊穣神・戦神・死神……神話学者が世界神話を横断解説! ちくま新書『世界の神々100』

創作のネタさがしにも最適!

記事を読む

おすすめ記事