献立から才能まで…本を開けば神託が得られる! 千田歌秋の「ビブリオマンシー」/この占術を見よ!

毎回ひとつの占術を取りあげ、占い師の方が現場でどんなふうに占っているのかを見せていただくコーナー「この占術を見よ!」。第1回は、千田歌秋さんの「ビブリオマンシー(書物占い)」です。

記事を読む

江戸時代に大流行した占いを現代によみがえらせる!中世文学の研究者が復活にとりくむ日本古来の「和歌占い」とは?

目次

何かに迷った時、ちょっとした指針を与えてくれるのが占い。人間誰でも、一度は占いをしたことがあるはず。いや、占い師に見てもらったことなんてないよという人でも、おみくじならどうだろう? 常人には知りえないことを知るのが占いだとすれば、おみくじも立派な占いなのだ。

そんなおみくじには吉凶のほかに和歌が書かれているものも多いが、それはおみくじの歴史に大きく関係している。もともとおみくじは、和歌をひいてその歌の内容から運勢を判断する「和歌占い」「歌占」と呼ばれる占いがルーツのひとつになっているのだ。

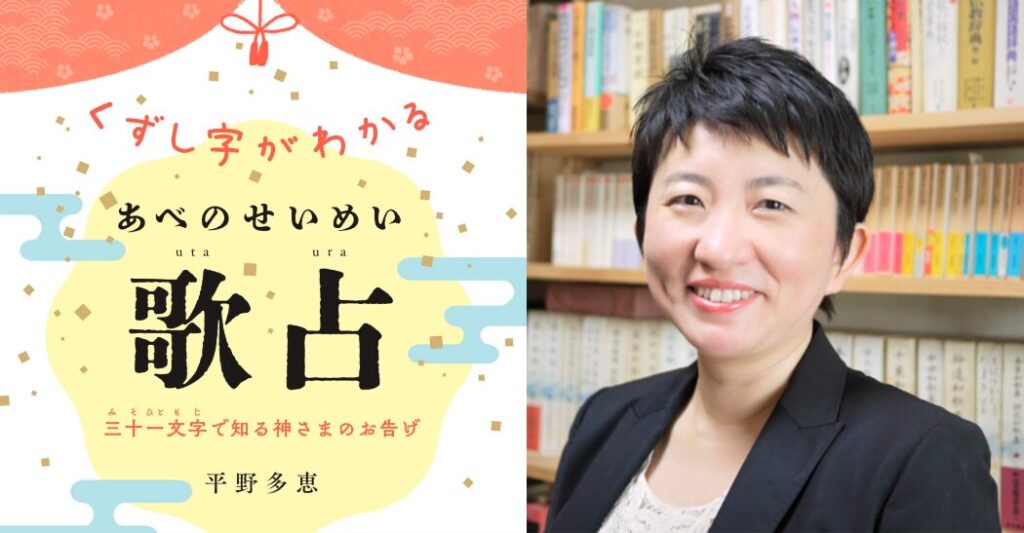

江戸時代に流行したものの、現在ではすっかり途絶えてしまった和歌占い。そんな日本古来の占いを、現代によみがえらせようとしている研究者がいる。成蹊大学で文学部教授をつとめる、平野多恵さんだ。

平野さんは中世文学の研究者としておみくじの歴史を研究し、そのルーツのひとつである和歌占いの普及と復活に取り組んでいる。そもそも和歌占いってなに? というところから、平野さんに解説してもらった。

五七五七七の三十一文字からなる和歌は、1300年以上も前から詠まれてきた。平安時代になると人間だけでなく神さまも和歌を読み、お告げとして和歌を授けられるようになった。神さまが歌に託して神意をくだす「託宣歌」とよばれるものだ。

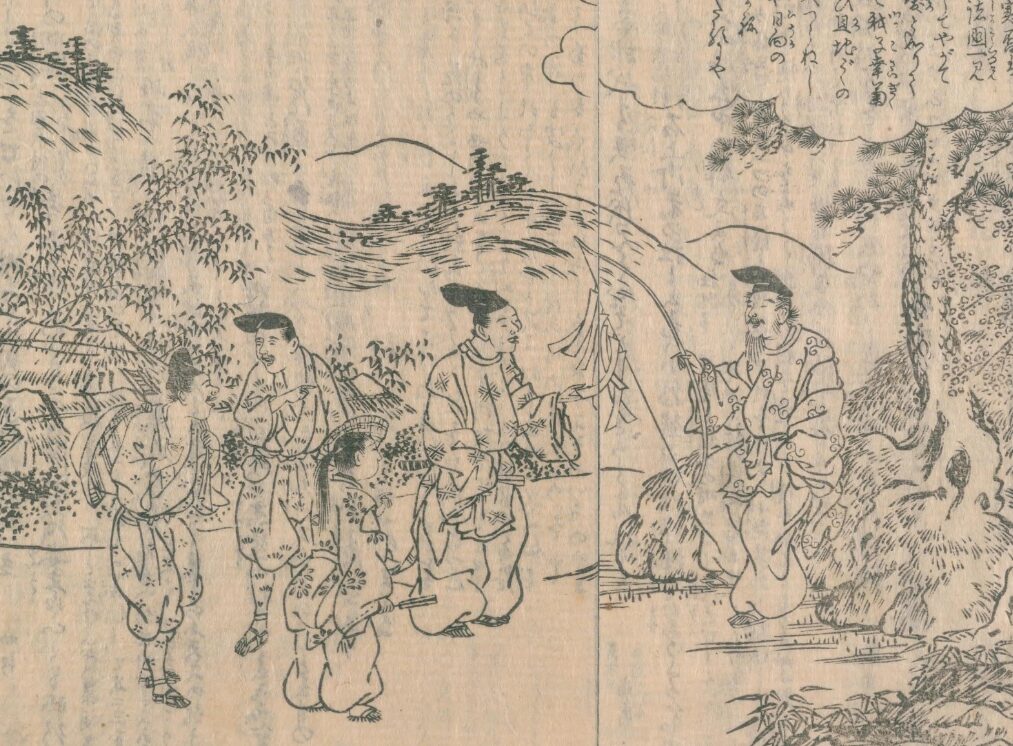

はじめは神さまから歌をもらえるのは、天皇や和歌の名手などの特別な人だったのだが、やがて神がかりした巫女が和歌のかたちで神意を伝える「歌占(うたうら)」が誕生。神と直接交信できない人でも、巫女が中立ちすることで神の歌を得られるようになった。

この間接的な方法がさらに発展して、室町時代には弓のつるに吊された和歌をひいて占う現在のおみくじに近いスタイルがうまれた。そしてこれがさらにカジュアルにアレンジされたのが、和歌の書かれた本で占いをする、書物の歌占。この歌占本が、江戸時代に大流行したのだ。

「江戸時代に、浅井了意(あさいりょうい)という流行作家が『安倍晴明物語』という読み物をだして大ヒットしたんです。そこから晴明=当たる占い師というイメージが広く流布して、「晴明」の名前を冠した占い本がたくさんつくられるようになりました」(平野さん)

現代は安倍晴明大ブームの時代だが、その元祖ともいえるのが江戸時代。占い関連のものにはとにかく「晴明」の名前が使われたそう。

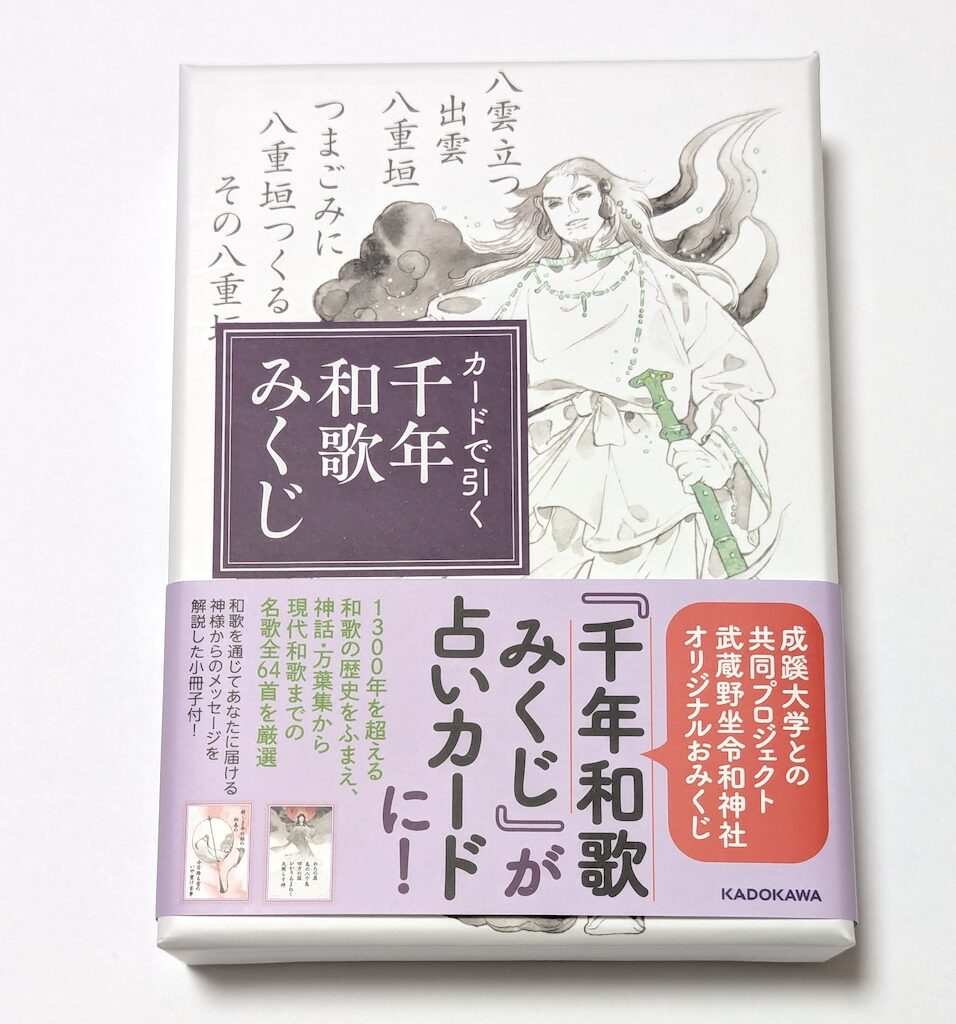

そんななかで出版されたのがその名も『せいめい歌占』という1冊。64首の和歌が記されていて、ここから一首を選んで占いをするのだが、平野さんはこの「歌占」を現代によみがえらせ、さまざまな媒体を通じて和歌占い・歌占文化の復活に力を尽くしているのだ。

しかし、和歌を読んでそこからお告げを読み解くといっても、知識なしにはなかなか難しそう。江戸時代にはお寺でおみくじをひくと、それをどう読み解くか解釈してくれる担当のお坊さんがいたというほどで、素人には少々ハードルが高い。

そこで平野さんは、大学のゼミのテキストとして歌占をとりあげ、ゼミ生を現代の歌占読み解き役として育成しているのだ。

「歌占では選んだ一首を相談相手のお悩みや状態にあわせて解釈するんですが、タロットなどと同じで、歌占も自分ひとりだけでは読み解きにくいところがあります。そこで、相手といろいろ対話をしながら、和歌の内容を解釈する、歌に詠まれた言葉の内容を相手にひきつけて読み解いていく役割が大切になるんです」(平野さん)

平野ゼミでは大学での“修行”を経て、毎年大学祭でゼミ生が読み解き役となって和歌占いの実践をしている。もちろん文学研究の一環としてではあるが、対面での和歌占い、それはもう現代の「和歌占い師」といっていいのでは!?

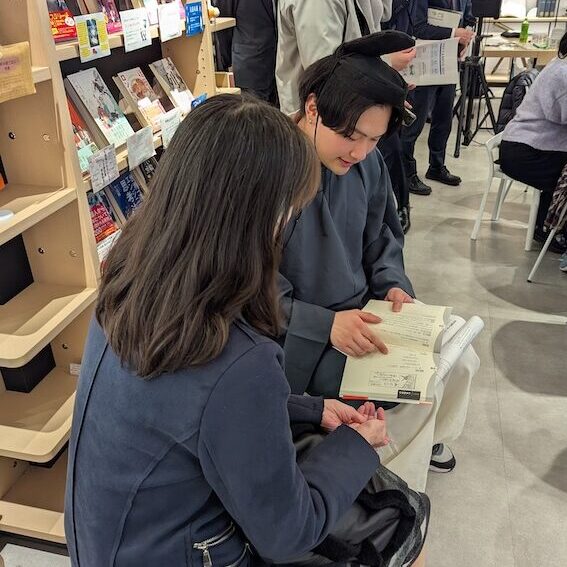

そんな貴重な和歌占いを体験できるイベントが、先日、紀伊國屋書店新宿本店でおこなわれた。平野さんの出張講座にあわせて、歌占実践も開催されたのだ。またとない機会に、記者もはじめての和歌占いを体験させてもらうことにした。

はたして和歌占いは、当たるのか……!?

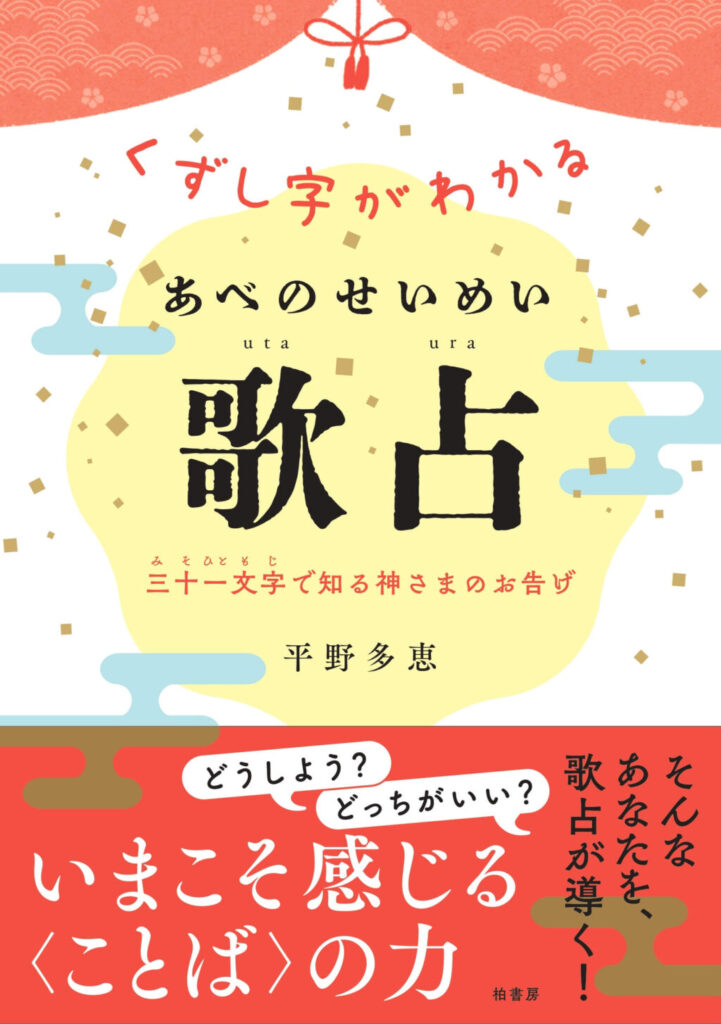

紀伊國屋新宿本店の公開講座は、平野さんの新著『くずし字がわかる あべのせいめい歌占』(柏書房)の発売にあわせて開催されたもの。同書は江戸時代の『せいめい歌占』に翻刻や現代語訳、和歌の解釈ポイントなどを付け加えて現代人にもわかりやすく復刻したもの。和歌占いリバイバルの入り口となるような一冊だ。

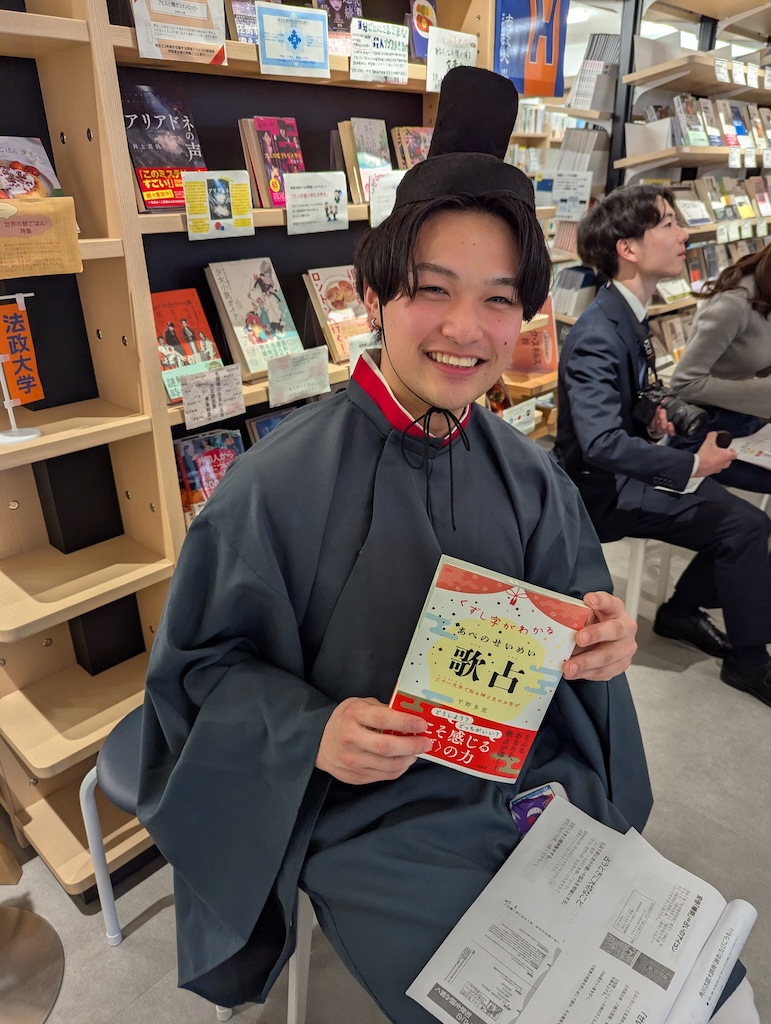

公開講座では、歌占の歴史や、和歌に秘められた意味などがわかりやすく解説された。そして講座のあと、平野ゼミ生による歌占読み解き実践が開幕。立ち見もでるほどの大盛況のなか、記者も最後に歌占を体験させてもらった。

担当してくれたのは、平野ゼミの安倍晴明さん。もちろん本名ではなく、ゼミでは毎年この“名跡”が継承されていて、ご本人も詳しくはわからないがもう十数代目の安倍晴明になるのでは、とのこと。

和歌占いは、平野さんが監修した江戸時代の作法にのっとった方法でおこなわれていく。

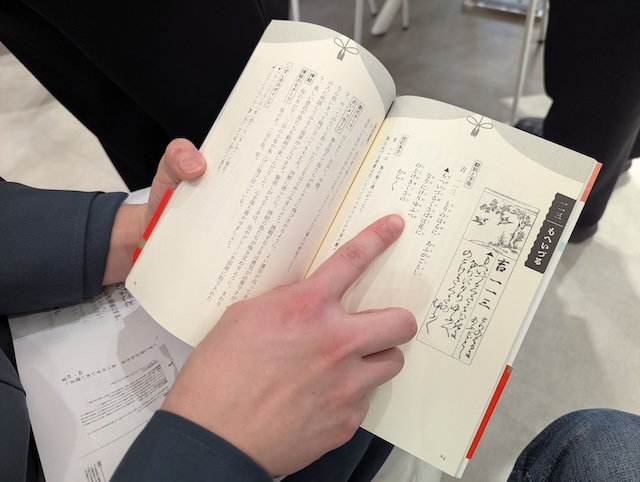

占いに使うのは『あべのせいめい歌占』一冊。

本来はサイコロを振り、その出目によって歌が選ばれるのだが、今は本をパラパラとめくり「ここだ」と思うページでとめるビブリオマンシー(書物占い)の方法で一首をひく。しかし、大切なのは歌をひく前段階だ。

まず重要なのは、占いたいことを明確に思い描くこと。それもなるべく具体的に。和歌占いに限らないが、占いでは自分が何を知りたいのかはっきり自覚することが大切になるのだそうだ。

記者は仕事運を占ってみることにした。この先の出版業界はどうなるのか、我が身の振り方は……と神さまに聞きたいことを強く心に念じて本を手にする。

そして、ここからが江戸時代の歌占を踏襲した、和歌占いのもっともカギになる部分。和歌占いならではの、大切な作法の実践だ。

本を手にしたら、まず

「天照大神・八幡大菩薩・春日大明神」

という三柱の神さまの名前を3回はっきりと唱え、精神を集中させる。この神は江戸時代に「三社託宣」の神として信仰された、占いには最もふさわしいお告げの神さまだ。

さらに続けて、

いにしへの神の子どもの集まりて作りし占ぞ正しかりける

という江戸時代に実際にうたわれた「呪歌」を、これも繰り返し3回唱える。

呪歌とは神霊を招き寄せたり、祈祷の前に場を清めるために詠まれたりしたまじない歌のこと。意味は「神の子が集まってつくった占いは正しいんだなあ」というようなところ。

「ここが、和歌占いのいちばん大きな特色です。

神さまの名前を口にして、まじない歌を唱える。こうしたプロセスを経ることによって、引いた歌が自分のものなんだという気持ちになっていくんです。

これにより、なんとなく和歌を引いて説明を聞くだけではない「占い」になるということですね。作法を通して精神を集中させ、歌を自分の歌にする。それは偶然を必然にするということでもあります。占いには、そうした儀式が大切なんです」(平野さん)

作法、プロセスによって占いを自分ごとにする。なるほど! 記者も精神を集中してパラパラとページをめくり、ここだ! と思うところで手をとめる。そうして引いた歌がこちら。

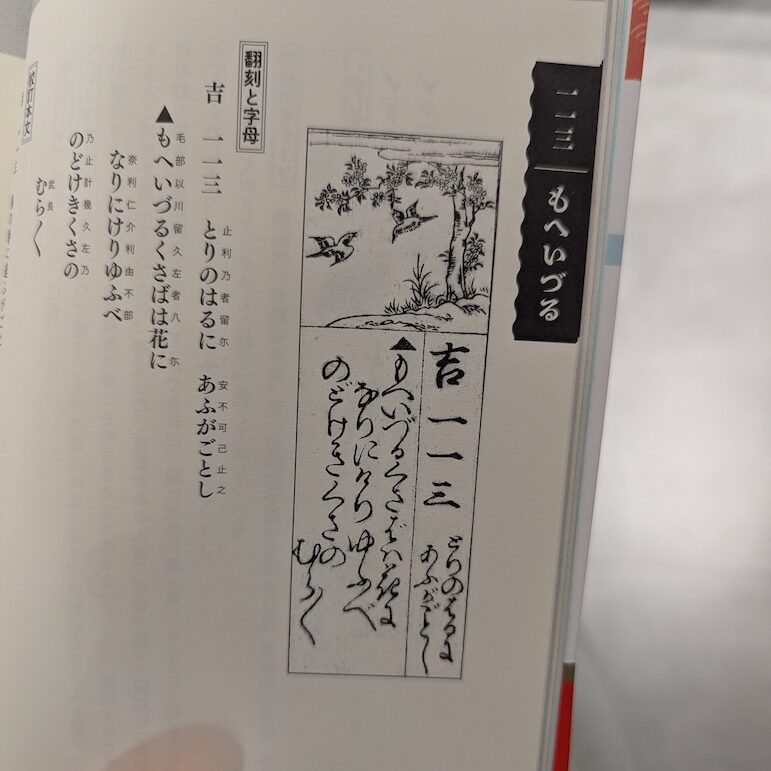

吉

とりのはるに あふがごとし

(鳥の春に逢ふが如し)

もへいづる くさばは花になりにけり ゆふべのどけき くさのむらむら

(萌え出づる草葉は花になりにけり 夕べのどけき草の叢叢)

みた瞬間、晴明さんから「すごい、吉ですね!」とひとこと。昔の占い(おみくじ)には吉が少なく、逆に凶がかなり多いのだそう。平野さんによれば昔は4割が凶というおみくじもあったそうで、やがて「凶はいやだ」という現代人のニーズ(?)にあわせて吉が多くなっていったのだとか。

しかし占いの本質はそこからどんな神の意思を読み解くかであって、吉凶にとらわれるべきではないそうだ(とはいっても吉だとやっぱりうれしい)。

さっそく歌の読み解きをしてもらう。和歌の意味は「芽吹いた草木が花を咲かせた。なんとのどかな夕暮れの野原だろう」というようなこと。ここから「春」「萌え出る」などのキーワードをピックアップしていく。

「いい歌ですね。春、木々が芽吹くという歌で、新たなビジネスや企画をスタートさせるにはとてもいい歌です。また、やろうかどうしようか、と迷っていることがあったら、思い切って一歩踏み出すのもいいかもしれません」(晴明さん)

なかなかの好感触。また和歌占いでは、歌だけでなく、挿絵も重要なメッセージになる。この場合はどんなことが読み取れるのだろう?

「2羽の鳥が向かい合って、出会っている場面にみえますね。これも新しい商談や、事業を新展開に導いてくれる人との出会いを意味している、と読み取れます」(晴明さん)

全体は吉、新たな出会いがあり、新企画にも良。これだけ並べば当面仕事は順調と思って間違いない(はず)。またこの歌の情景から、ラッキーカラーとして桜色や緑系を連想することもできそうだ。

ただし、晴明さんからは事前に「僕たちができるのはあくまでアドバイスで、『こうしたら絶対にいい』といった断言はできないんです」との注意も。あくまで和歌の読み解きの手助けをしてくれるのであって、判断するのは自分自身だ。

今回は時間の関係で5分ほどでコンパクトに読み解いてもらったが、単純に吉や凶で一喜一憂するのではないメッセージの読み解きは、それこそタロットカードから含意を読み取るような、まさに「占い」という刺激的な体験だった。

また、テキストを参考に和歌に慣れてくれば、自分で解釈し和歌から意味を読み解くのもできないことではない。和歌占いは、現代にも通用する占いとして十分なポテンシャルを感じるものだった。

ところで、おみくじ文化を研究してきた平野さん自身は「この占いは当たった!」と思った体験などあったりするのだろうか? ちょっと気になって質問をしてみると、

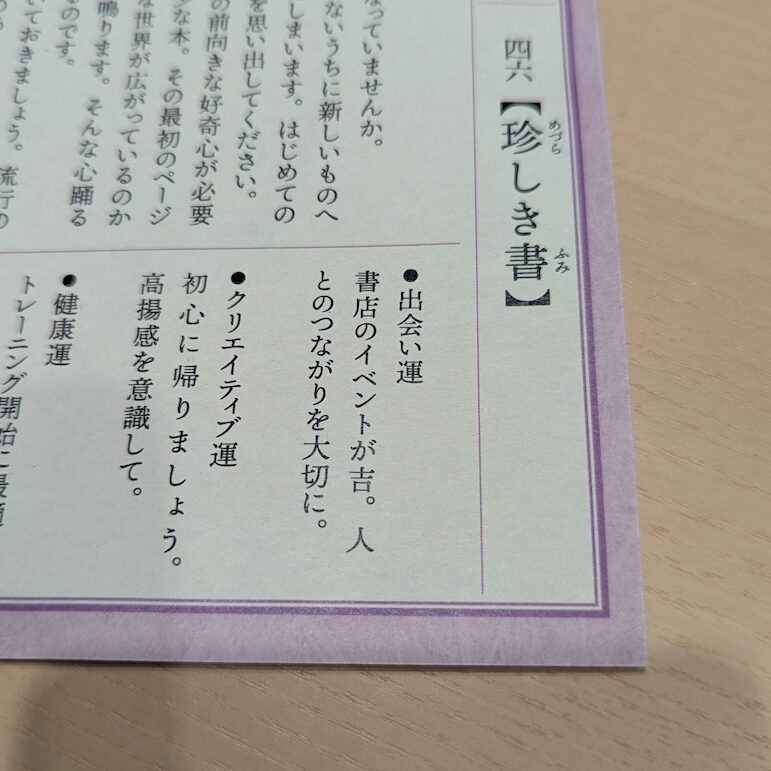

「じつはこの紀伊國屋書店での講演の3日前に、埼玉県所沢市にある武蔵野坐令和神社にお参りして、おみくじをひいてきたんですが……」

武蔵野坐令和神社では、平野さんが監修する「千年和歌みくじ」というオリジナルのおみくじが使われている。1300年の歴史をもつ膨大な和歌のなかから、和歌占いにマッチした64首を厳選しておみくじにしたという貴重なものなのだが、「そこで引いたのがこれなんです」とみせてもらったその一枚には、こんなひとことが。

●出会い運

書店のイベントが吉。人とのつながりを大切に。

「紀伊國屋書店でのイベントの3日前に引いたのがこれって、すごくないですか?

私は『おみくじ、和歌占いは当たる!』といっているんですが(笑)それは私自身が、自分のためのお告げが出ると思っているからだ、と解釈しています」

「作法を通して、歌を自分の歌にする」「偶然を必然にする」という平野さんのことばが脳裏をよぎる。やはり神さまは本当に、引くべき和歌、おみくじを授けてくれているのかもしれない。

webムー編集部

関連記事

献立から才能まで…本を開けば神託が得られる! 千田歌秋の「ビブリオマンシー」/この占術を見よ!

毎回ひとつの占術を取りあげ、占い師の方が現場でどんなふうに占っているのかを見せていただくコーナー「この占術を見よ!」。第1回は、千田歌秋さんの「ビブリオマンシー(書物占い)」です。

記事を読む

言霊が導く祈りと呪いと未来予知! 短歌の呪術世界/笹公人・大塚寅彦

日本の伝統文化、短歌。どこか敷居が高いイメージもあるが、短歌は古来「目に見えない鬼神をも泣かせる」ほどの強力な霊力を秘めるといわれ、オカルトとは非常に親和性が高い文化だ。 大塚寅彦氏、笹公人氏という短

記事を読む

「源氏物語」六条御息所の生き霊と無意識/吉田悠軌・怪談解題

怪談・オカルト研究家にして作家の吉田悠軌が、古典から「都市伝説」まで古今の名作怪談をリライトし、恐怖の核をひもとく新連載。初回に選ばれたのは、1000年にわたり読み継がれるあの物語に潜む、怖ろしくも切

記事を読む

実践経験者の手記「エクソシストは語る エクソシズムの真実」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事