UFOに遭遇し、宇宙人と交流した体験者の実録に超常現象の輪郭を観る! UFOドキュメンタリー映像・5選

UFO事件、UFO体験を題材にしたドキュメンタリー映画はいくつもある。体験告白に基づくリアルを捉えた作品は、UFOを取り巻く状況をあぶりだすようだ。

記事を読む

2023年、日本中を驚かせた「巨大蛇行剣」発見のニュース。2年にわたる調査に密着したドキュメンタリー映画で明らかになる巨大蛇行剣の事実とは?

目次

「確実に国宝級だ」

「教科書が書き換えられるレベル」

2023年1月、そんな言葉が飛びかった大ニュースを覚えているだろうか? もちろん、「奈良県の富雄丸山古墳から前代未聞の巨大蛇行剣が出土した」という大発見についてのニュースだ。

「ムー」でも2023年4月号で巻頭カラー記事を、同10月号では蛇行剣発見を起点とする総力特集を組んでいる。もちろん新聞からテレビなど各種メディアでも報じられたが、そのなかでも特に詳細だったのがTBSテレビ「報道特集」。調査の最前線に密着し2回にわたって放送された特集は大反響を呼び、現在YouTubeで視聴できるその特集番組は総再生回数が800万回を超えている。巨大蛇行剣がどれだけ注目されているかを物語る数字だ。

3月14日から開催される「TBSドキュメンタリー映画祭2025」では、この放送を軸に、テレビではおさめきれなかった未公開映像や、考古学者、関係者への追加取材をまとめて再構成された映画「巨大蛇行剣と謎の4世紀」が上映される。

本作の監督であり、「報道特集」でディレクターとして調査の密着取材をしてきた山﨑直史さんは、謎多き蛇行剣研究の現場を最も近くで目撃してきたジャーナリストのひとりでもある。密着からみえてきた巨大蛇行剣のインパクトと、調査が進むほどに深まる古代の謎について話をきいた。

約2年にわたる取材期間、ほぼ毎月奈良県に足を運ぶという頻度で巨大蛇行剣の現場に密着してきた山﨑さん。そのなかで特に印象的だったのは、とにかく出土した蛇行剣の巨大さと、それに反比例するほどの発掘作業の繊細さだったそう。

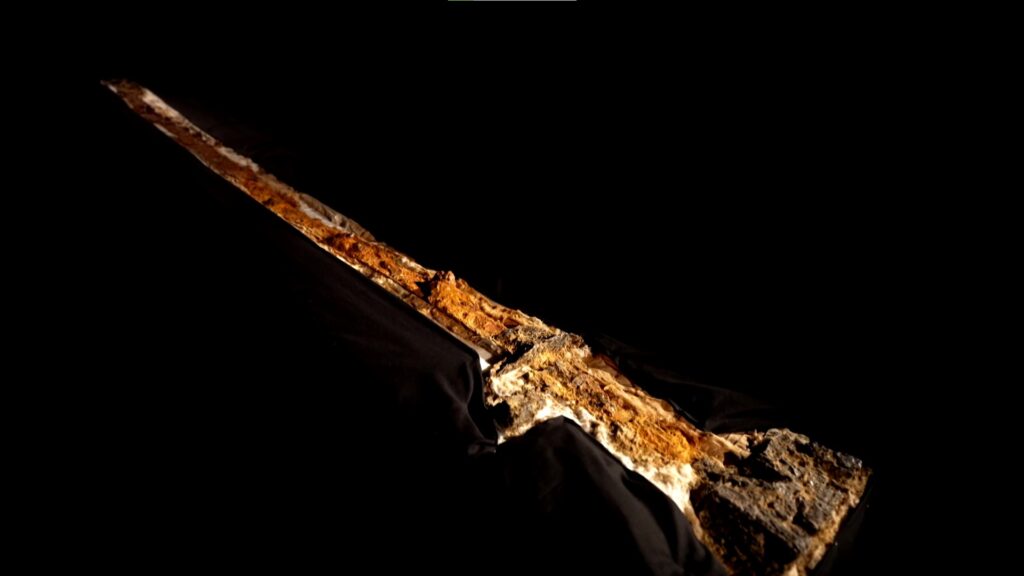

巨大蛇行剣は周囲の土ごと掘り出して研究施設に移送されクリニーング作業がおこなわれたのだが、そこでは医療用のメスや縫い針を使い、大げさではなく本当に砂つぶをひとつひとつ取り除くほどの慎重さで作業が進められた。

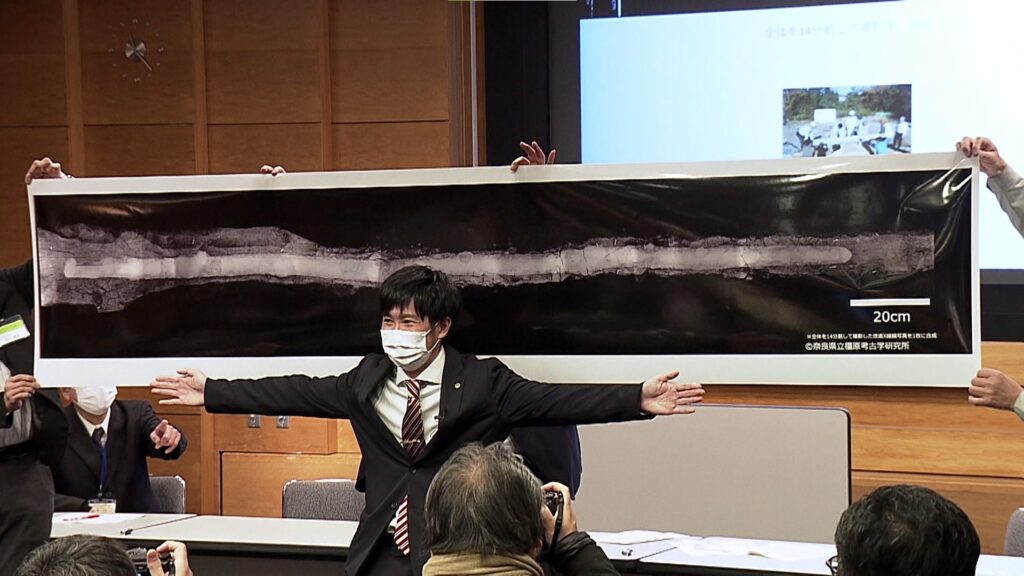

そんな繊細な調査の結果、巨大蛇行剣には鞘の先に石突という部位があったことも発見され、装具などを含めた全長は当初の想定より10センチ以上長い285センチにもなることが確認された。この規格外のサイズはカメラマン泣かせで、山﨑さんはカメラマンがいつも「撮りにくい」とこぼしながらアングルに四苦八苦していたのが印象的だったとか。

刀身がくねくねと曲がった「蛇行剣」はこれまで全国で80本ほど出土しているが、その長さは最長のもので80センチほど。今回の蛇行剣がいかに規格外サイズだったのかがわかる。しかも巨大蛇行剣は4世紀のものと推定され、これまでのなかでも最古の例になるのだ。

最古にして最大。なぜ当時の権力者はこんな巨大な蛇行剣をつくったのだろう?

山﨑さんは取材の中で30人近い研究者に話をきいてきたが、そもそも蛇行剣についてはこれまで専門として調べてきた研究者もおらず、仮説は研究者によってさまざまだそうだ。

ただ現在わかっている限り、蛇行剣は中国や朝鮮半島での出土はほぼなく古代日本のオリジナルだといえること、また形状からして実践的な戦闘用の剣でないことは確かだという。

なぜ古代日本の権力者は、よそにもない、使えもしない巨大な剣をつくったのか?

それは、蛇行剣が権力を誇示するために使われる「威信材」だったからだ。

3世紀、卑弥呼の邪馬台国に魏の国から鉄刀が下賜されているが、その長さが五尺でちょうど巨大蛇行剣の半分になる。4世紀は中国が複数の国に分裂して争っていた時代で、卑弥呼の時代のように中国大陸から与えられた剣や鏡で権力を誇示することが難しくなっていた。そこで当時の日本の権力者は、自身の力を示すための巨大な、しかも異形の剣を自らつくりあげたのではないか……というのが山﨑さんの見立てだ。巨大蛇行剣は、邪馬台国から100年を経て古代日本が達成した技術力の象徴ともいえるだろう。

鞘から発見された石突は、剣を立てるためにつかう部分であり、巨大剣は立てて用いられていた可能性も想像できる。そそり立つ3メートル近い大剣は、その力をまざまざと見せつけたとこだろう。

それにしても、巨大化させるのはわかるとしても、なぜあんな妙な形状を選んだのだろう? 山﨑さんによると、この点についても現在は諸説が噴出中の状況とのこと。

やはり蛇行する剣、ヘビと剣……という連想からヤマタノオロチ伝説について言及する人もいるものの、じつは蛇行剣がヘビをモチーフにしたものだとの説をとる研究者は多数派ではないのという。

「ヘビではなく、ただ単に変わったものをつくったのだと考える人もいれば、水、川の流れをかたどったのではないかという人もいます。あるいは、雷をイメージしたんじゃないかという人もいましたね」(山﨑さん)

そう、蛇行剣は、ヘビをかたどったものだとは限らないのだ! たしかに、刀身が蛇行しているから蛇行剣と呼んでいるのであって、そこに直接ヘビが関わっているわけではない。「蛇行剣」という響きからヘビを連想してしまうのは、ある意味単語にとらわれトリックにはまっている状態なのだ。

また「ヘビと剣」というと、日本神話を知っている人はどうしてもヤマタノオロチと草薙剣を連想する。だが、あれだけ特殊な形状をした蛇行剣が神話と関連があるならば、古事記や日本書紀にそれらしい記述があってもよさそうだ、というのが山﨑さんの直感。

つまり蛇行剣は4世紀以降いくらかはつくられたが、その後主流にはならず途絶えてしまい、記紀神話が成立した時代にはすでに忘れ去られていたのではないか、ということだ。

たしかに巨大な蛇行剣が鞘から引き抜かれる情景を想像すると、まばゆく太陽光を反射したであろうその姿は圧倒的にヘビよりも雷光を連想させる。果たして蛇行剣のモチーフは蛇なのか、それ以外なのか。4世紀の謎解きには、そのレベルから思い込みを捨て去って考える必要があったのだ。

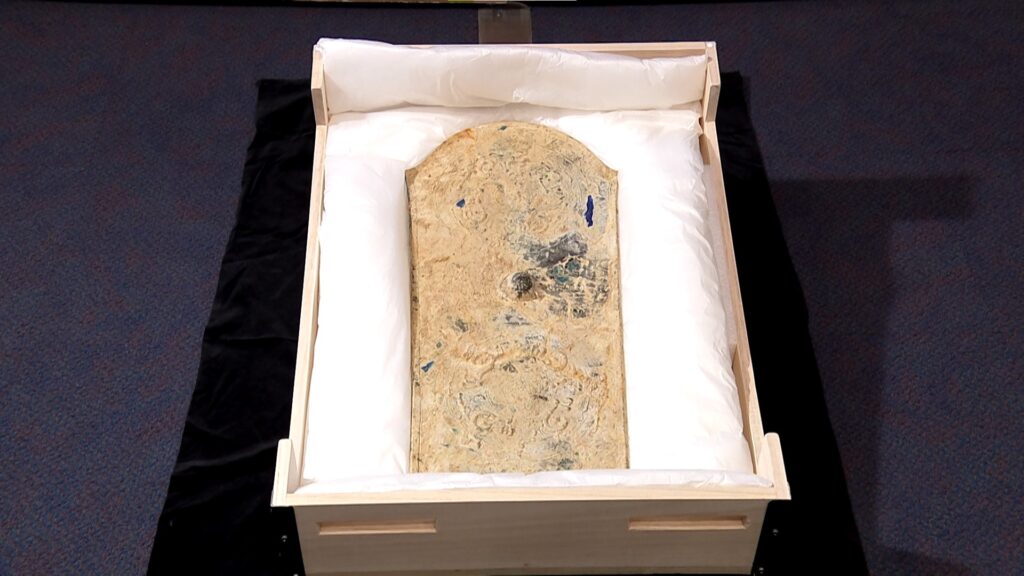

蛇行剣とともに「間違いなく国宝になる」との呼び声の高いのが、同時に出土した鼉龍文盾型銅鏡だ。形状は盾で機能は鏡という他に類をみない出土品で、富雄丸山古墳では巨大蛇行剣の下にこの銅鏡が、そしてさらにその下に木棺が重なるかたちで発見されている。

またそれらが見つかったのは造り出しとよばれる古墳の下の部分で、この木棺に埋葬されたのはメインの被葬者ではないと考えられている。古墳のなかで「墓の主」の埋葬場所となるのは最も格が高い墳頂部であり、あれだけ巨大な剣と鏡は、墓の主への直接の副葬品として納められたものではない、と考えられるのだ。

では誰のために? というのも大きな謎だが、山﨑さんによれば現場で発掘した研究者たちがそろって不思議がっていたのが、鏡の埋葬状態だったという。巨大な鏡は鏡面を上にし、かつ微妙に角度をつけ、ちょうど墳頂部を映し出すようなかたちで埋められていたのだ。

古墳に鏡や剣を納めるのは、それらに周囲からやってくる邪悪なものを払う「破邪」の力があると考えられていたからだ。ならば鏡は外に向けなければ意味がない。それなのに、なぜ内側に、墳頂に向ける必要があったのか。

「じつは、あの鏡では外から入ってくるものではなく、鏡面の先にいる人を鎮めたかったのではないかという説を唱えている人がいます。つまり、墳頂部に対する魔除けとしての銅鏡だったのではないか、ということです」

巨大銅鏡の破邪の力は、墳頂部、すなわち富雄丸山古墳の主に対して発動されていた可能性があるという。

円墳という形状からすると、被葬者は前方後円墳に葬られる大王やその一族ではない、将軍など家臣クラスの有力者だと考えることができる。また、富雄丸山古墳の築かれた場所は4世紀に多くの前方後円墳が築かれた大和と、5世紀になって仁徳天皇陵(大仙古墳)クラスの巨大前方後円墳が築かれた河内をむすぶ要衝の地に位置する。4世紀から5世紀にかけてヤマト政権の権力が移動するにあたり、大きな影響力をもった人物。いわば当時の「フィクサー」こそこの古墳の主ではないか……との説は映画のなかでも言及されている。

ならば、なぜその人物を鎮めるーー端的にいえば、悪霊のように恐れる必要があったのか?

現時点では、この古墳の被葬者は「不明」としかいいようがない。しかし、この古墳が造られた土地の伝説に目を向けると、あるひとりの男が浮かび上がってくる。富雄、つまり古代に鳥見といわれた生駒山地東部から奈良市富雄一帯を勢力圏にしていたとされる、トミノナガスネヒコだ。

記紀神話のなかで、ナガスネヒコは初代天皇である神武天皇が大和の地に到着したとき、徹底抗戦して一度は天皇の軍を撤退させたほどの強敵として描かれる。最終的には再び大和に至った神武天皇との対決で、天皇の弓先にとまった金色のトビが放つ強烈な光に幻惑されて総崩れとなり、討伐されたとされる。

いわば神話中でもトップクラスの「賊軍」だが、それだけ強大な豪族であったとすれば、日本最大の円墳である富雄丸山古墳の被葬者だったとしてもふしぎはない。そしてなにより、ナガスネヒコであれば盾型銅鏡の謎も納得できるのだ。被葬者が「賊軍」ナガスネヒコであったらなら、なんとしてもその霊を墓に封じ込めておかなければならないではないか。

それに「巨大な蛇行剣は雷光をかたどっていた可能性がある」という説を思い出してほしい。光を反射する巨大な銅鏡とともに納められたのが、雷光を放つ巨大鉄剣だったとしよう。神話では、ナガスネヒコを屈服させたのは、金のトビが放つ強力な光だった。ナガスネヒコを封じるのに、この蛇行剣×銅鏡以上に効果的なものはないではないか!

ナガスネヒコは神話上の人物であり、仮に実在したとしても4世紀の古墳とは時代があわないだろう。しかし、ナガスネヒコ伝説が巨大剣と銅鏡になんらかの影響を与えている、あるいは逆に、古墳に納められた剣と鏡の破邪の記憶が「金のトビに威圧されるナガスネヒコ」という伝説につながっているのだとしたら……。

と、このあたりはあくまで想像。山﨑さんによれば、内向き破邪説とは逆に「銅鏡と巨大蛇行剣が埋まっていた造り出しは古墳の入り口のような場所でもある。つまり鏡と剣は今でいう神社の狛犬のように、やはり外からの邪を避けるためのものだったのではないか」と考えている人もいるそう。

映画「巨大蛇行剣と謎の4世紀」では、こんなさまざまな想像がふくらんでくるような、巨大蛇行剣についての最新調査結果や研究者のインタビューがたっぷりと記録されている。巨大蛇行剣は誰によってつくられたのか? その目的は? 古墳の被葬者は……? 映画をみて、ぜひ4世紀の謎に思いをはせてみてはいかがだろうか。

TBSドキュメンタリー映画祭2025

3月14日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国6都市にて順次開催!

https://tbs-docs.com/2025

「報道特集」での内容は以下でも視聴できる。

webムー編集部

関連記事

UFOに遭遇し、宇宙人と交流した体験者の実録に超常現象の輪郭を観る! UFOドキュメンタリー映像・5選

UFO事件、UFO体験を題材にしたドキュメンタリー映画はいくつもある。体験告白に基づくリアルを捉えた作品は、UFOを取り巻く状況をあぶりだすようだ。

記事を読む

古代布シヅリと織物神を追って海を渡る……ドキュメンタリー映画「倭文 旅するカジの木」が描く神話の工芸世界

高天原を悩ませる荒ぶる星神を服従させたのは、武力とは程遠い織物の神だった!日本神話の大きな謎をとく鍵になる古代布「倭文」とは何か。5年の歳月をかけ、失われた聖なる布の正体に迫ったドキュメンタリー映画が

記事を読む

劇場公開される神事芸能がミシャグジの霊威を伝播するーードキュメンタリー映画『鹿の国』の世界

古の大社の神事を記録したドキュメンタリー映画が話題を呼んでいる。ヒットの要因は、再現された幻の神事、謎めく古代信仰、そして「映画館」ならではの特徴にあった?

記事を読む

「不思議体験ムー夜会 in 浅草花やしき」にUFOは飛来したのか!? 熱狂と興奮と奇跡の一夜を完全フォトレポート

創刊45周年を迎えた「ムー」と、開園170年を超える「浅草花やしき」がコラボした「不思議ムー園地 浅草花やしき」。会期最終盤に行われた来園者参加型特別イベント「不思議体験ムー夜会」の模様をフォトレポー

記事を読む

おすすめ記事