映画『新・三茶のポルターガイスト』豊島圭介監督の人生観を一変させた「幽霊の物質化現象」の恐怖

今注目の心霊ドキュメンタリー映画『新・三茶のポルターガイスト』の豊島圭介監督が明かす圧倒的恐怖体験の真実!

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は無気味な風の伝説と、それをもとにした映画の思い出です。

そもそもこの連載は、僕ら世代が主に小学生時代に読んだ70年代のオカルト児童書の記憶をキーにして、当時の「こどもオカルト」文化を回顧してみよう……というものだった。ここのところオカルト児童書の紹介についてはすっかり忘れてしまっていたので、ちょっと本筋に戻してみたい。

で、まずは「ムー」を産んだ学研の本から、小学生時代の僕が「うわ、怖いっ!」と震撼したネタをひとつ紹介してみたいのだ。

学研の子ども用サブカル本シリーズといえば、もちろん「ジュニアチャンピオンコース」である。当時は学級文庫の基本図書というほど定番だったが、これについてはまた機会をあらためて触れるとして、今回ふりかえってみたいのは「学研ユアコース」シリーズの一冊である。

「ユアコース」は「ジュニアチャンピオン」よりもうちょっと対象年齢が上、主に思春期世代をターゲットにしており、内容的には「ジュニアチャンピオン」同様、各種ホビーにクイズ、占い、クッキング、ファッション、そしてオカルトなどを主なテーマとしていたが、思春期世代に合わせて「恋」とか「性」などを扱う巻などもラインナップされていた。

オカルト系のテイストもやはり「ジュニアチャンピオン」よりもエグく、かなり強烈な印象を残す巻が揃っていた。僕の印象に残っているものを並べてみると、『世界の恐怖怪談』、『恐怖!幽霊スリラー』、『ショック!人体の怪奇大百科』、『大異変!地球SOS』などなど……。このあたりは同世代の多くがトラウマ本として記憶していると思う。エグさの一方で、やはり学研らしく「科学入門」的な要素も加味されており、不思議現象を科学的に解明する構成のオカルト本も多かったと思う。

すでに以前に本コラムの「四次元」特集でちょっと触れているのだが、「ユアコース」シリーズには僕の当時の愛読書だった『超科学推理 なぞの四次元』という名著(?)が含まれている。「前衛科学評論家」という肩書で、子ども用のオカルト本、というより、超常現象を科学で説明してみせる児童書を多数書いたSF作家・斎藤守弘氏の作品だ。氏の子ども向けオカルト本は、超常現象を題材にしながら科学の初歩を学べる構成になっていて、まさに「オカルトから科学へ」といった感じの教育的な内容のものが多いのだが、この『なぞの四次元』もその典型だ。

人体自然発火、生まれ変わり、瞬間移動、人間や物体の消失および空中浮遊などなど、世界中のさまざまな超常現象の実例を分析し、科学的に説明をつけてみよう、という内容である。

大半のトピックは70年代「こどもオカルト」の世界ではおなじみのネタなのだが、当時の僕に非常に不気味な印象を残したのが、この本で初めて知ったスイスの街、シュトックハウゼンにおける「悪魔の風」という現象だった。

スイス山間部では、ときおり「悪魔の風」と恐れられている風が吹く。この風にさらされると、一部の人間は突如精神に異常をきたして凶暴化するというのである。本書ではいくつかのテーマが「劇画」で説明されているのだが、この現象も「悪魔の風殺人事件」というタイトルのマンガで紹介されている。

「多数の人間が、とつぜん狂人と化し、殺しあう! いったい、何が原因でこんなことがおこるのか!」(原文ママ)

そんな前置きではじまるマンガには、暴力と殺戮に包まれるスイスの街の様子が描かれており、10歳ころの僕には直視できないほど恐ろしかった。「スイスにだけは絶対に行かないようにしよう!」と硬く心に誓ったものである(行く機会なんてまったくなかったけど)。

斎藤氏の解説によれば、世にも恐ろしい怪現象の正体は、なんのことはない、小学校の理科、中学校の地理の授業などでおなじみの「フェーン現象」だ!……とのこと。

「なぁ~んだ」と思うと同時に、「どうしてアルプスから吹く季節風が人を殺人鬼に変えるんだよ?」と疑問を抱いてしまうだろう。だが、昭和世代なら同じような話を子ども時代に聞いたことがあるのではないだろうか?

『なぞの四次元』以外にも、「フェーン現象」で熱い風が吹くと「不吉なこと」が起こる……という説を掲載する児童書はいくつかあって、僕も後に「世界の不思議」などを集めた本で似たような内容の記事を読んだ。もともとは一種の迷信というか、警告的な伝承のようなもので、「フェーン現象」によって乾いた熱風が吹くと大規模な山火事が起こったり、極端な猛暑となって体調を崩したり、あるいは精神的にも変調をきたす人が増えるので、昔から「熱い風は凶事の原因」と考えられがちだったのだろう。

また、少なくとも70年代当時は「フェーン現象によって犯罪が急増する」という統計を掲げる学者もいたようで(今はこういう説は見られないようだ。差別的な部分もあり、こうした主張がメディアなどに掲載されることもなくなったのかも知れない)、特に70年代はこの説がオカルト児童書に引用されることが多かったらしい。

斎藤氏は「高温多湿で低気圧の日に犯罪者や自殺者が増えるという説もある」と解説し、さらには風による空気中の振動音も影響しているのではないかと推理する。

「工場などでは騒音によって原因不明の体調不良に陥る人が多い」ことを例にとり、「特定の超低周波音波が脳波をかきみだすのでは?」という説を提示している。これは今でいう「低周波公害」だ。

さらにおもしろいのは、「狼男伝説」のルーツも「フェーン現象」にあるのかも知れない……という仮説だ。

「悪魔の風」を解説するマンガでは、温和な人が突如殺人鬼となって猟銃を乱射しまくったり、なんの理由もないままに少年たちが凶悪な犯罪集団となって街を荒らしまわる様子が描かれるが、なかにはまるで獣になったように走りまわり、手当たり次第に人間を噛み殺しはじめる人も登場する。

この「狼男」の仮説は、本書ではそれ以上には掘り下げられてはいないのだが、追求してみるとおもしろいのかも知れない。「狼男伝説」は魔女狩りに関連してヨーロッパ各国に伝えられているが、アルプス地方発祥説もあるようだ。

ところで、フェーン現象で熱い風が吹くと、平和で美しいスイスの街に残虐な殺人事件が起こりはじめる……というこの話、「それってアレじゃないか!」とピンと来た人も多いだろう。そう、続いて、あの80年代名作ホラー映画の話をしてみたいのだ。

フェーン現象による熱風によって人の精神が異常をきたし、凶悪な殺人事件などが続発する……。

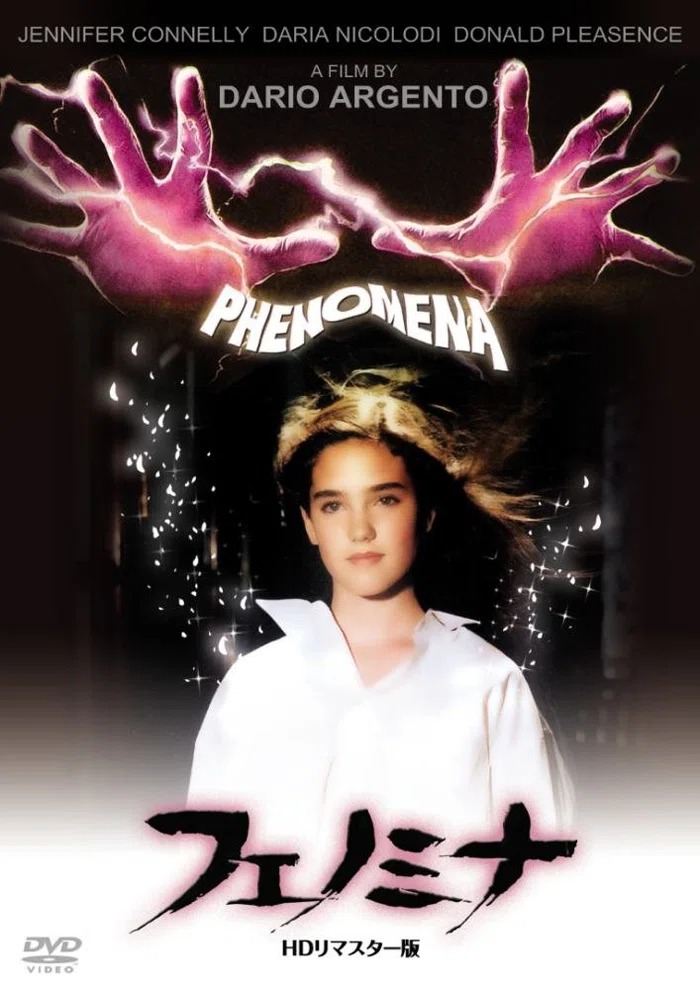

小学生のときに読んだそんなオカルト本の記事のことなどすっかり忘れてしまっていた大学生時代、僕は崇拝するイタリアンホラーの巨匠、ダリオ・アルジェントの新作映画を観た。これがまさに『四次元のなぞ』で語られていた「悪魔の風」をモチーフにした作品だったのだ。そう、彼の80年代の代表作である『フェノミナ』(1985年)だ。

舞台はスイス、チューリッヒ郊外。ここで少女たちが次々と犠牲になる謎の連続殺人が起きるのだが、映画は最初の犠牲者が惨殺される場面からはじまる。真っ昼間、美しいアルプス地方の風景が広がるなか、バスに乗り遅れてしまった観光客の少女がひとり、とぼとぼと歩いている。ホラー映画の惨劇の舞台としては、あまりに明るくて開放的な風景だ。カメラはひとりで遊歩道を歩いてゆく少女をロングで捉えるが、やがてクレーンによって視点はふわりと空中に舞いあがり、アルプスの山々や点在する森、緑の草原などを美しく映しだす。まるでポストカードのように優美で豊かな大自然の光景なのだが、その美しさがどこか白々しく、妙に不穏だ。

そして、カメラはいかにもアルプス地方らしい針葉樹の巨木に近づき、その幹に沿って下から上へとゆっくりパンしてゆく。このときに、「悪魔の風」の存在が見事に視覚化されるのである。サワサワサワ……と風に揺れる葉のざわめきが少しずつ大きくなり、そこに元ストーンズの地味担当、ビル・ワイマンが手がけたなんとも奇妙な響きを持った音楽が重なる。いかにもホラーといったおどろおどろしいものではなく、アルプスの山々の映像にふさわしい牧歌的なメロディーの断片と、妙に不安を煽る電子音、なにやら焦燥感をかきたてる不吉なギターのフレーズが交錯する。そして少女は、草原の遊歩道の奥に一件の山小屋を発見する……。

まだ何ひとつコトは起こっていないし、映っているのは壮大で美しいアルプスの自然の光景なのだが、ゾワゾワする禍々しさに満ちた素晴らしいオープニングだった。もちろん少女はアルジェント映画ならではのエグい方法で惨殺され、これをきっかけにおぞましい凶事が続発。そして事件を解明しようとするマクレガー博士(ドナルド・プレゼンス)なる人物が、主人公であり、これが主役デビューとなる超絶美少女ジェニファー・コネリーに語るのである。

「チューリッヒには特別な風が吹く。この地方独特の熱風だ。アルプス産の風だよ。気温が異常に上昇し、雪崩が起きたり、花が狂い咲きしたりするんだ。頭痛がしたり、発狂してしまう人もいる。ここはスイスのトランシルバニアなんだよ」

オカルト本ばかりを読んでいたボンクラ小学生時代の記憶を呼び覚まされて、「ああ、あったなぁ、こいう話!」と懐かしさに感激するとともに、あらためて「悪魔の風」の伝承の不吉さを体感した。

『フェノミナ』は「風の映画」である。実質的な主役は「悪魔の風」そのものだ。木々や少女たちの服が風に揺れる映像が何度も挿入され、そのたびにこの美しい街の裏側に隠された不穏さが強調される。もちろんアルジェント映画なのでロジックも整合感も無視したトンデモ展開のオンパレードで、ヒロインのジェニファー・コネリーは昆虫と交信できる孤独な超能力少女だし、犯人の設定はいつもながらに強引で、無理に無理を重ねたような経歴が唐突に明らかになるし、ゴアシーンでは場違いスレスレのヘヴィメタルが轟音で鳴りまくるし、最終的に大活躍するのはなぜかチンパンジー!

……というわけのわからない作品だが、いつものアルジェントの破綻の美学とともに、『サスペリア』などとは別種のロマンチックな詩情をたたえた傑作である(いや「駄作のアホ映画!」という意見も当時から多かったが)。

とにかく僕は、かつて『なぞの四次元』の「悪魔の風」の記事を読んで頭に漠然と思い浮かべた不穏な光景が、そのまま、というかより不吉に、本当にいやぁ~な感じで禍々しく映像化されていることに感激した。『謎の四次元』の斎藤守弘氏は「悪魔の風」を「狼男伝説」に結びつける仮説を立てていたが、アルジェントはマクレガー博士に「ここ(チューリッヒ)はスイスのトランシルバニアなんだよ」言わせている通り、「吸血鬼の故郷」の比喩を用いているのもおもしろい。

アルジェントが『フェノミナ』の着想を得たのは、初めてスイス旅行をしたときのことだったそうだ。空港も、ホテルも、街のどこもかしこも、あまりに美しく清潔で、チリひとつ落ちていないことにビックリしたという。街全体が管理の行き届いた巨大な病院のように見えたらしい。おまけに人々も温和で親切、しかも周囲には世界一美しいアルプスの大自然。

このありえないほどの環境の素晴らしさに、「非常に不自然で不穏なものを感じた」という。わずかな汚れすらなく、完璧に清潔な状態は「どこかしら病的である」というのが彼の直感だったのだろう。

スイスの人々からすればいわれなきアラ探しをされているようなものだが、この美しい土地に隠されている「影の部分」をあれこれ空想しながらさまざまな郷土資料やオカルト文献をあさり、「悪魔の風」のエピソードを採用したのだと思う。

この映画が日本で公開されたときに話題になったのは、「クランキーサウンド」という画期的な新音響システム。当時売り出されていた「FMウォークマン」など、FMラジオを聞くことができるポータブルステレオプレーヤーを映画館に持ち込み、ヘッドフォンで聴くことができる特殊な上映だった。映画内で再生される音を、観客が持ち込んだ個々の機器へFM電波によって飛ばしていたわけだ。これにより「バイノーラル録音」(人間の頭部を模したダミーヘッドを用いて立体的に録音し、実際に現場に居合わせたときに聞こえる音像をリアルに再現する)された360度の超立体音響が楽しめた。

作中には少女たちがハサミで手をグサリと刺されたり、首をザクリと切断されたり、槍で後頭部から口を貫かれたりするシーンが続出するが、その「グサリ!」「ザクリ!」といった音を、まさに身をもって「体感」できるのだ。公開前は「ヘッドホンで観る! 恐怖3倍! ショック5倍!」のキャッチコピーとともに「映画革命!」と盛んに宣伝された。

ところが……。

実際はほとんどの映画館でうまく機能しなかったらしい。ヘッドフォンから聞こえてくるのはザーザー、ガーガーという雑音ばかり。結局、どこの映画館でも多くの観客がヘッドフォンを外して普通に映画を鑑賞していたという。「クランキーサウンド」という新時代の画期的システムは、この『フェノミナ』にたった一度だけ用いられ、以降は歴史の闇に消えていった。

(2020年8月20日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

映画『新・三茶のポルターガイスト』豊島圭介監督の人生観を一変させた「幽霊の物質化現象」の恐怖

今注目の心霊ドキュメンタリー映画『新・三茶のポルターガイスト』の豊島圭介監督が明かす圧倒的恐怖体験の真実!

記事を読む

映画『ポルターガイスト』公開以前の「ポルターガイスト」を回顧する/昭和こどもオカルト回顧録

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

記事を読む

新作『ダークグラス』を堪能せよ! 『サスペリア』の洗礼を受けていない世代のためのダリオ・アルジェント映画入門/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録

10年ぶりにダリオ・アルジェント作品が公開される! 「なんじゃこりゃ?」となりそうな初心者のために、味わい方を教えます!

記事を読む

明らかな不快になぜ囚われるのか? ヒトコワ映画「胸騒ぎ」で違和感に食われる(試写会イベントあり)

幽霊よりも怪物よりも、人間が、人間関係が怖くなる。

記事を読む

おすすめ記事