忍者一族が文化庁管轄になるリアリティ! 現代忍者の任務と葛藤を描く「忍びの家」デイヴ・ボイル監督インタビュー

現代の忍者は、諜報や陰謀の実行役であり、忍びの伝統を受け継ぐ聖別された一族でもあるーー。リアリティあふれる現代忍者ドラマの奥行を監督にインタビューした。

記事を読む

さまざまな怪物・怪獣が描かれた江戸時代。なかには模写で生まれたヘタウマ絵や、絵師の個性が爆発した現代アートのような怪獣図もあったのだ。

秋といえば「芸術の秋」。

江戸時代の幽霊画や、妖怪・化け物を描いた浮世絵などは今では立派な芸術品として認識されているが、実録として記録された怪物、怪獣たちの図のなかにも、思わず「現代アートかよ……」とつぶやいてしまうようなアバンギャルドな造形、色彩のものがあって驚かされることもしばしばだ。

また手軽な複写技術のない時代には、一点モノの本や図を手元に置きたければ、手がきで写して複製をつくるのが基本だった。そのため、写しのたびそこに描き手、絵師のクセや作風が加えられ、あたらしくユニークな図版が生み出されることになる。今回はアート作品として鑑賞することもでき、かつ描き写しの面白みも味わえる楽しい怪獣画たちをみてみたい。

描き写しを楽しむという点でうってつけの資料が『虫譜図説』だ。安政3年にまとめられた日本初の本格的な虫図鑑といわれるもので、著者は幕臣にして本草学者の飯室庄左衛門。卵生、湿生などにジャンル分けされた約1000もの「虫」の図と説明がまとめられた全12巻の大作なのだが、版木をつくって大量印刷されたことがないため、現存するものは原本とその手描きの写しだけということになる。

現在、web上で簡単にアクセスできる『虫譜図説』のデジタルデータがいくつかあるが、今回はそこから筑波大学附属図書館/国文学研究資料館所蔵のもの、国立国会図書館所蔵ものも、そして国立公文書館所蔵のふたつ、計4点の『虫譜図説』をみくらべてみよう。

図説から登場してもらうのは、日本でいちばん有名な怪獣・妖怪のひとつ、カッパ。

江戸時代の「虫」は、昆虫だけでなくカエル、ヘビその他ウロコのある小動物などを含んだかなり広い概念だったため、『虫譜図説』にも昆虫以外のさまざまな動物が描かれている。そのなかで、カタツムリやタガメなどと一緒に水辺の「虫」の一種としてカッパも収録されているのだ。ではさっそく、4種のカッパをならべてみよう。

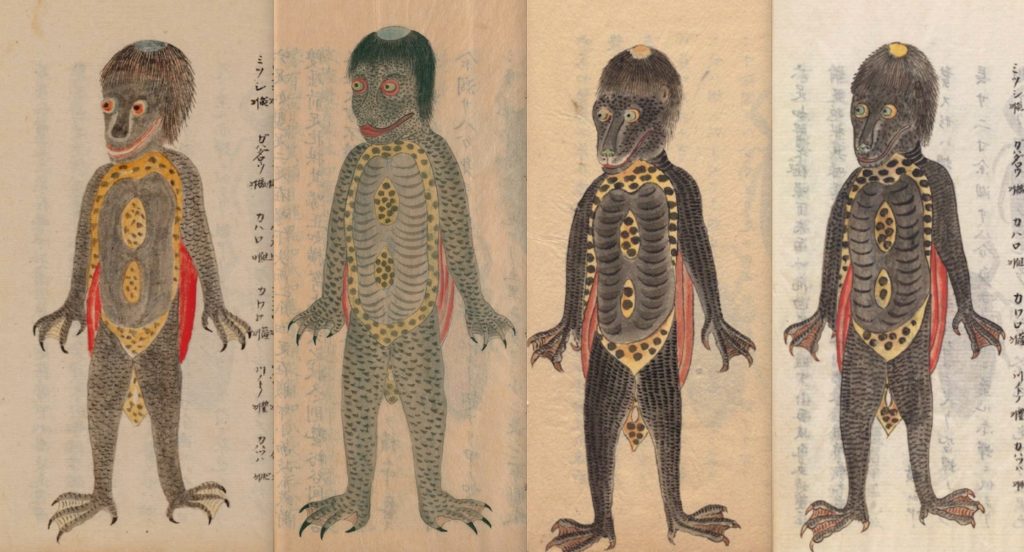

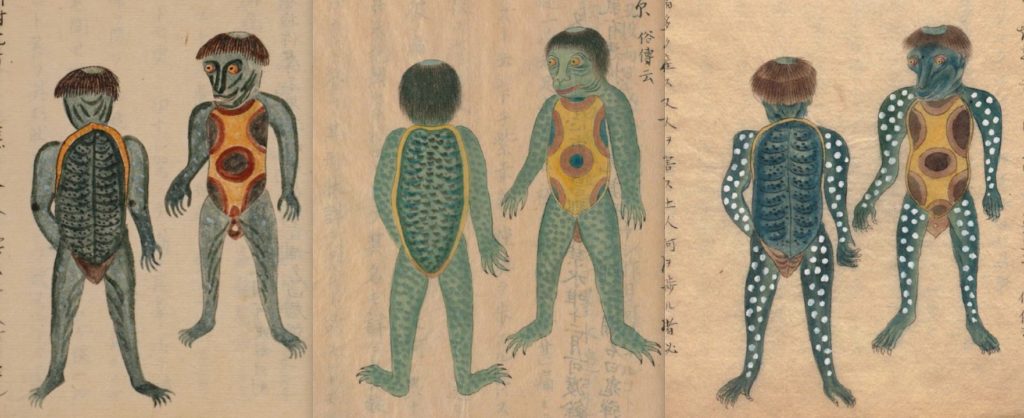

左から筑波大学図書館(A)、国立国会図書館(B)、国立公文書館その1(C)、その2(D)。

図は『虫譜図説』の「水虎」=カッパの項目の最初にあげられているもので、カッパのスタンダードな例として載せられたものだろう。当然、同じ絵が描き写されたはずなのに、それがこんなに違うのだ!

ポーズやパーツは割と忠実に写されているのだが、しかし顔をみただけでもその違いは一目瞭然。Aのカッパは唯一目玉が赤く、全体的にヘタウマ感にあふれる。Bは赤く隈取りされた目や口、そして執拗に描かれた肌のドットがなんとも不気味。CとDは全体的によく似ていて、顔にもいちばん動物らしさがみえる。

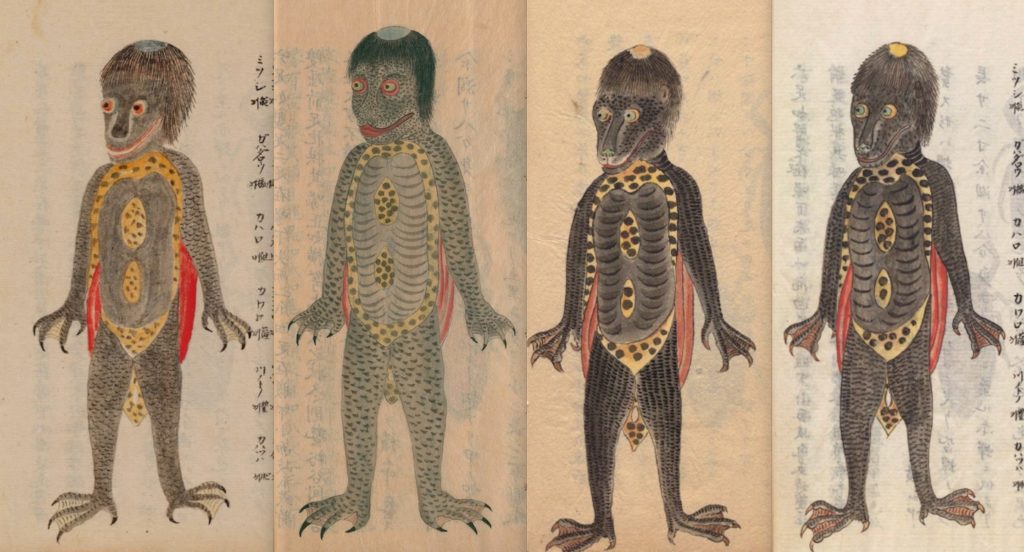

続いてこちらは筑豊地域のカッパと説明された図で、猿に似たタイプ。やはりCとDは「この動物なら実在するかも……」と感じさせる顔つきで、Aはヘタウマ。Bは「こういうおじさんいそう」と思わされるレベルで人間寄りにみえて、そのリアルさがどうにも不気味だ。

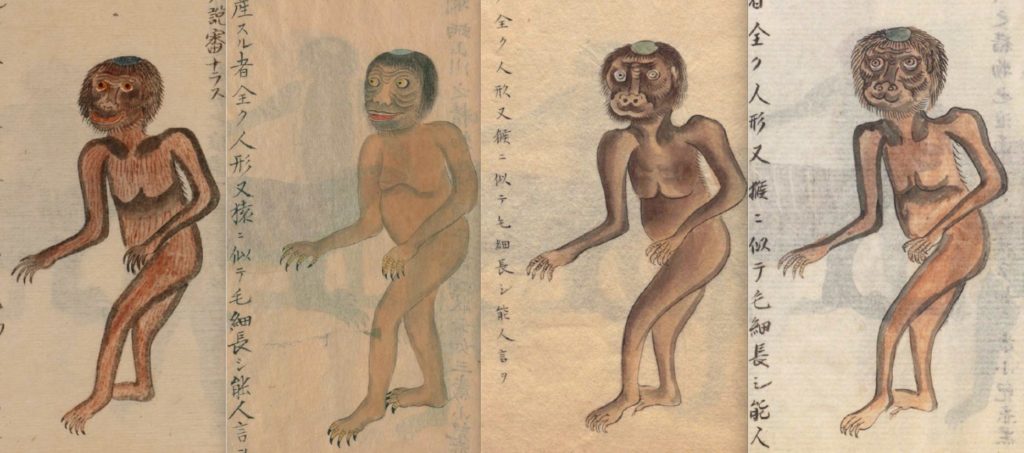

このように並べてみると、C、Dが原本かそれに近いもので、AとBはかなり独自色を入れた写本とも想像できるが、詳細は不明。続いては、全身緑の毛に覆われたカッパの図。CとDは全体的に似ているのでここからはA〜Cの3種とするが、やはり独特の絵のクセはここでもおなじ。

水虎(カッパ)には、川太郎、川坊主、エンコウなど地域ごとにさまざまな呼び名があり、形態も多様だ。次の図は四足歩行のカメにちかいタイプのカッパで、上段がA、中段がB、下段がC。

左側のものはみっつの肛門があるところなど全体的によく似た絵になっているが、右の図は、甲羅の模様、表情などかなり違いがある。Bの甲羅などは、陰影というより完全にただの縞模様になっていて伝言ゲームの失敗感が伝わってくる。おかげでずいぶんかわいい仕上がりになってはいるのだが……。

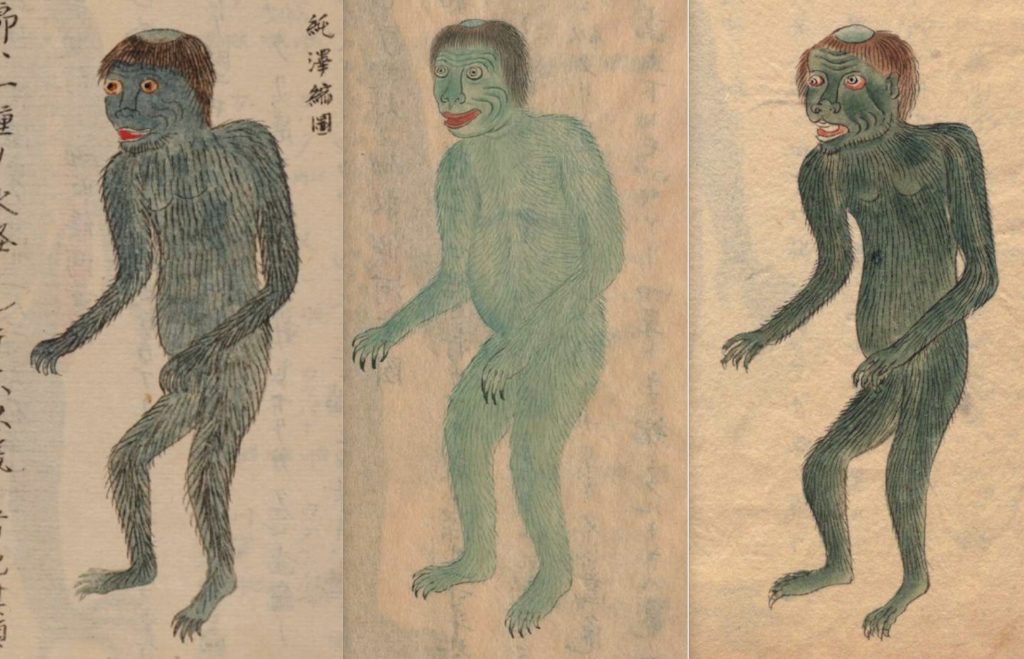

最後は、肥前国丘揃村というところに多く出るというカッパの図。

ここのカッパは人を害することも多いため、土地の人は必ず笹の葉にまじないを書きつけたものを持って川を渡るのだ、との説明があり、確かにどの絵にも人を襲いそうな怖さが表現されていてそれぞれに不気味さがある。しかし同時に、やはり同じカッパを描いたものとは思えないほど、どれも個性が際立っている。

とくに、腹側の甲羅は、赤、黄、青、茶とじつにカラフル。Bの図などはウルトラ怪獣にこんなのいたよなというような斬新な配色だが、江戸時代、模写の色使いは絵師の気分次第でよかったのだろうか。

他にも紹介していないカッパの図や、おもしろい「虫」の図がたくさんあるので、興味をもった方はぜひ4種のデジタルデータのおおもとをご覧いただきたい。本草学の図説としてまとめられた本書は、第一には学問的な目的でまとめられ、描き写されたものに違いない。だが、それでもなおにじみでてしまう個性や美しさが「芸術性」と呼ばれるのだろうか。

図版出典一覧

『虫譜図説』

A:筑波大学図書館 国文学研究資料館蔵より、一部をトリミング(クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 ライセンス CC BY-SA)

B:国立国会図書館デジタルコレクションより

C、D:国立公文書館デジタルアーカイブより

鹿角崇彦

古文献リサーチ系ライター。天皇陵からローカルな皇族伝説、天皇が登場するマンガ作品まで天皇にまつわることを全方位的に探求する「ミサンザイ」代表。

関連記事

忍者一族が文化庁管轄になるリアリティ! 現代忍者の任務と葛藤を描く「忍びの家」デイヴ・ボイル監督インタビュー

現代の忍者は、諜報や陰謀の実行役であり、忍びの伝統を受け継ぐ聖別された一族でもあるーー。リアリティあふれる現代忍者ドラマの奥行を監督にインタビューした。

記事を読む

「不思議体験ムー夜会in花やしき」チャリティー占い大盛況レポート!

去る10月12日に開催された「不思議体験ムー夜会in花やしき」で、4名の占い師による能登半島地震復興支援チャリティー占いを実施。皆様のお力添えをいただき、8万6230円の募金が集まりました。ご報告かた

記事を読む

お父さんと争いごと 4コマ漫画「オカルとおさん」

月刊ムーで人気連載中の石原まこちん作「オカルとおさん」をwebムーでも公開!

記事を読む

宿曜道・九曜がルーツの“家紋”に触れる展覧会「Come on!九曜紋 ―見つけて楽しむ細川家の家紋―」が開催

宿曜道に由来する9つの星を表す家紋「九曜紋」をテーマとした展覧会が、細川家の屋敷跡・永青文庫で開催!

記事を読む

おすすめ記事