読書感想文は「ムー調査団」で! 月刊「ムー」協力のミステリー読み物シリーズがGakkenから発進

月刊「ムー」の世界が児童書読み物シリーズに! 突然出現したミステリーサークルの謎を小学生たちが大調査する物語が始まる。

記事を読む

「ムー」が児童書とコラボ? ムー的テイストたっぷりの読み物シリーズ『こちら、ヒミツのムー調査団』制作秘話に突撃!

「ムー」って知っていますか?

月刊「ムー」愛読者、または当サイト「webムー」の読者にそんなことを聞くのは愚問かもしれないが、世の中知ってる人は知ってるが知らない人はほとんど知らない、それがスーパーミステリー・マガジン「ムー」である。

オカルトの語源は「隠されたもの」。知る人ぞ知る状態なのは本来の姿といえるかもしれないが、しかし現実問題としてはあまり知られないのも困る、そして新しい世代にもプロモーションしていかなくてはならないのはどの世界も同じ。

そんな新世代のムー民を生み出すかもしれない、ユニークな児童書シリーズが発売されている。

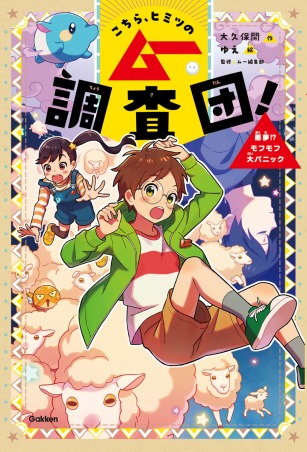

Gakkenより発売中の『こちら、ヒミツのムー調査団!』は、道野小学校に通う4年生、ナオト、サクラ、アユムの3人が学校周辺のミステリーを調査する「ムー調査団」となってさまざまな事件の謎を解いていくという児童向け読み物だ。児童文学×ムーというマッチングがどのように生まれたのか。作中ではムーはどんな立ち位置なのか? シリーズ3巻目の発売によせて、作者の大久保開氏にたっぷりと制作裏話をきいてみた。

――(ムー編集部)『こちら、ヒミツのムー調査団!』は、3人の小学生が学校新聞「道野小こどもムー通信」を編集するムー調査団となって、学校内外で発生するさまざまな事件に挑戦していく物語です。羽の生えた空飛ぶツチノコのようなキャラクター・バンジが相棒役として活躍したり、調査団の顧問である東先生がなにやらミステリアスな雰囲気を放っていたり、謎の呪具(?)をもつサングラスの男レッドが登場したりと、児童書として面白く、かつたっぷりとムー的テイストがちりばめられています。

児童書とムーのドッキングは大変な部分もあったと思うのですが、「ムー」を登場させた子ども向け読み物というアイディアは大久保さん発信なんでしょうか? それとも発売元のGakkenから?

大久保開 これは編集部からでした。おばけ、妖怪、UFOといったネタは子どもには不動の人気ジャンルで、そこに親御さん世代にも知られている「ムー」をからめた企画をやりましょう、ということで、そこから私のほうでもいろいろと設定を考えました。たとえば時代モノにして「時代劇×ムー」「時代劇×UMA」なんてどうだろう? または昔話とムーをまぜたら……? などアイディアを出していったんですが、最終的にはコンセプトとして小学生を主人公にした作品に、といったところで「ムー調査団」が誕生しました。

――なるほど。この作品から「ムー」を知ってくれる子どもが生まれたら、こちらも嬉しい限りです。とはいっても特殊な雑誌でもある「ムー」を児童書のなかでどう扱うのか。ずいぶん悩みませんでしたか?

大久保 そこまで大変でもなかったですね。やっぱり「ムー」はオカルト、不思議なことの代名詞というか、「ムーといえばこういうものだよね」という世間のイメージがすでにあると思うので、私はその世界観にちょっと乗っからせていただいたという感じです(笑)。

――また、ひとことに「ムー」といっても、扱う内容はUFOから古代史までさまざまです。作品でもミステリーサークル、UMA、魔女……と多彩なオカルト要素がでてきましたが、このあたりの配分はどう決めていったのでしょうか?

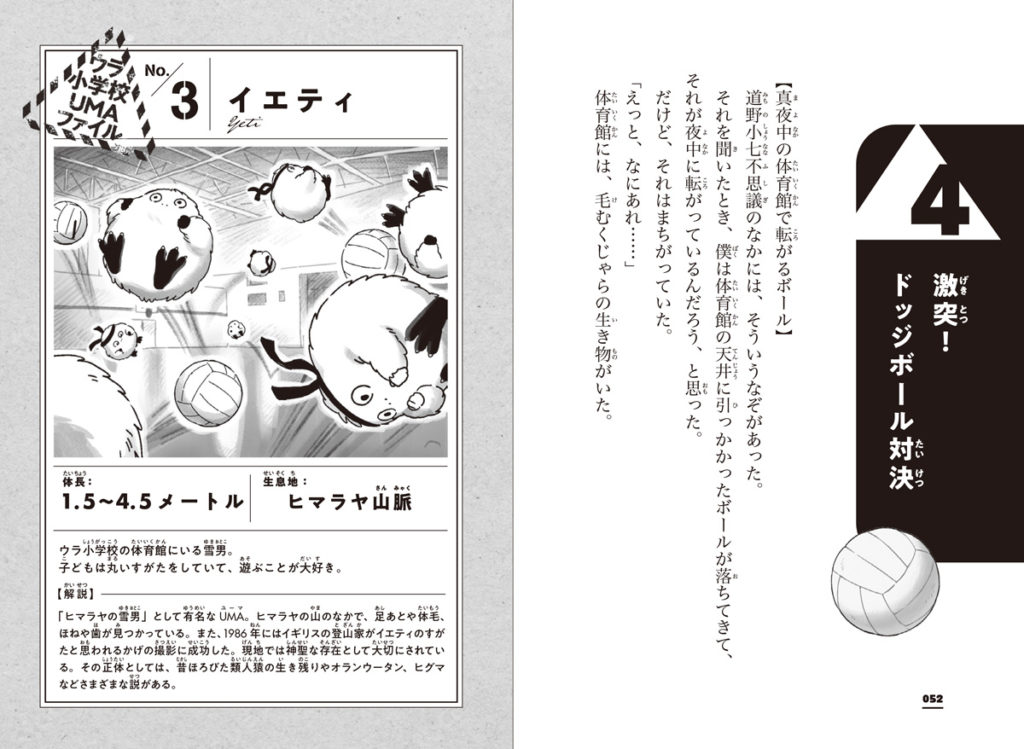

大久保 この作品から「ムー」に触れることになる子どもたちを想定すると、まずはメジャーなものからいこう、そうすると最初はUFOかな……といった感じですね。また、たとえばピラミッドの謎は面白いテーマですが、これを学校が舞台になるストーリーに組み込むとなるとなかなか難しい。逆に対話できるもの、会話ができて友達になったり、あるいは戦ったりできる、そういう存在は展開を考えるのにはありがたい。となると宇宙人やUMAを登場させよう、と制作プロセスから逆算していったところもあります。

――創作にはそういう難しさもあるんですね。大久保さんが個人的に好きなムー的な分野はあるのでしょうか?

大久保 私が子どもの頃は、心霊現象、心霊写真などのテレビ番組がたくさん放送されていたんですが、私は怖くてみられなかったんです。逆に「藤岡弘探検隊」的な番組や、漫画『うしおととら』が大好きでした。オカルトってすごく怖いイメージがあったんですが、そういう怖いものに立ち向かっていく話がすごく好きでしたね。謎で終わるのではなくて、事件を解決していく展開です。

――たしかに大人向けのミステリー、オカルト番組だと結論を提示せずというものもありますね。

大久保 謎が謎のまま残され、真実やいかに……? というエンディングですね。でも、私が子どもの頃にそれを見ていたらモヤっとしたと思うんです。解決して終わらせてよ! と。なので、事件になにかしらの決着をつけて終わらせようという点は『ムー調査団』でも意識しました。

――作品のマスコット的に登場するバンジもかわいらしいですね。「羽の生えたツチノコ」という造形がとてもユニークです。ムー的に考察すると、有翼の蛇ならば正体はケツァルコアトル(古代中米の有翼の蛇神)なんだろうと踏んでいたんですが、3巻では意外な正体が明らかになりました。

大久保 裏話ではないですが、打ち合わせの段階で物語にマスコット的なキャラクターがほしいねという話になり、ツチノコが候補にあがったんです。でも、ただのヘビではどうもかわいくならない。そこで羽の生えたケツァルコアトルなどを参考にしたというのはおっしゃる通りなんですが、その正体は当初から想定していたものではなく、流れのなかで思いついたものです。

ツチノコはバチヘビとも呼ばれている。バチヘビという響きに漢字を当てたら●●になる……とすると、●●は×××××××になるじゃないか! と連想がつながっていったんです(バンジの正体はぜひ作品で確認を!)。

また、あのかわいらしいビジュアルはイラスト担当のゆえさんが提案してくださったものです。私の想定としてはもうちょっとおどろおどろしい造形を想像していたんですが、いただいたものをみて「そりゃそうか、子どもが読むんだからこうだよね」と(笑)。当初はヘビのキャラクターというだけで反対の声もあって、もっとネコマタとかかわいいモデルにしたら? といわれたくらいでした。

――児童書ならではの試行錯誤ですね(笑)。子ども向けの怪奇辞典ではかなりホラータッチの「怖い」に振り切ったイラストも多いですが、『ムー調査団』は登場するUMAも全体的にかわいいですね。ぐっと怖がらせるホラー的な手法もあったと思うんですが、そちらにはしなかった。

大久保 私自身が怖いのが苦手なんです。またホラー系にするとどうしてもバッドエンドがありえると思うんですが、それも苦手。だったらもう怖いのは他の人にまかせよう、と(笑)。

――たしかに、『ムー調査団』では宇宙人やUMAも単純な敵ではなく、未知なるものとでも友達になれるというテーマが描かれているように感じました。

大久保 もちろん児童書でも宇宙人を侵略者として描くことはできると思うんですが、それでも最終的には友達になれる。青年向けの作品だとご都合主義に映ってしまうかもしれません。なので、この設定、テーマはまさに児童書だからこそできるものだと思います。

――子ども向けという意味では、オカルトというテーマそのものにも難しさがあると思いますが、その扱いはどのように考えたのでしょう?

大久保 私たちが子どもの頃は、テレビのUFO特番などは「本当にあるかもしれないぞ」ってイメージで観ていたと思うんです。でも今の時代はSNSやネットが発展していて、ウソは昔よりもずっとバレやすい。またその反面、フェイク情報が現実に悪影響を与える時代でもあります。

そんななかで「SCP財団」のように、フィクションと割り切った上でそれを楽しむという文化が流行していたりもします。私は『ムー調査団』はあくまでフィクションですよという大前提で書いていて、でもそのうえで「こういう真実があるかもしれないよ」という情報を物語のなかに入れ込んでいます。そのほうが子どもも楽しめると思うんですね。それをどこまで信じるかはいわば子どもたちに丸投げしている状態なんですが、まずはフィクションとして楽しんでもらえたらと思います。

私のなかでは「ムー」は現実とフィクションの中間みたいなイメージがあるんですが、その独特の空気感を私が再構成するのはなかなか難しい。こちらはあくまで「ムー」への扉として、興味を持ったらここを入り口にさらに深めていってくれればいいかなと思っています。

――3巻も魔女からUMAから謎の組織までいろいろなテーマが詰め込まれていますが、さらに収めきれなかったネタもありますか?

大久保 たとえば、スフィンクスを成長するUMAという設定にして、人面犬がマンティコアになってスフィンクスになるというアイディアもあったんです。そんなネタをこちらからたくさん提出して、編集さんにこれは小学生よりちょっと年齢層が高めだとか指摘をもらいながら採用するものを決めていきました。1巻2巻は一冊のなかでひとつの怪異だったんですが、3巻はより子ども向けにジェットコースター的なテンポにしよう、と「七不思議」をテーマにしてUMAもたくさん詰め込みました。でも未採用のネタはまだたくさんあるんですよ。

――今の子どもたちはTikTokのテンポに慣れていますもんね。「ムー」でも総力特集記事などではひとつのテーマを何万字と掘り下げますが……「ムー」の今後の課題としても参考になります。

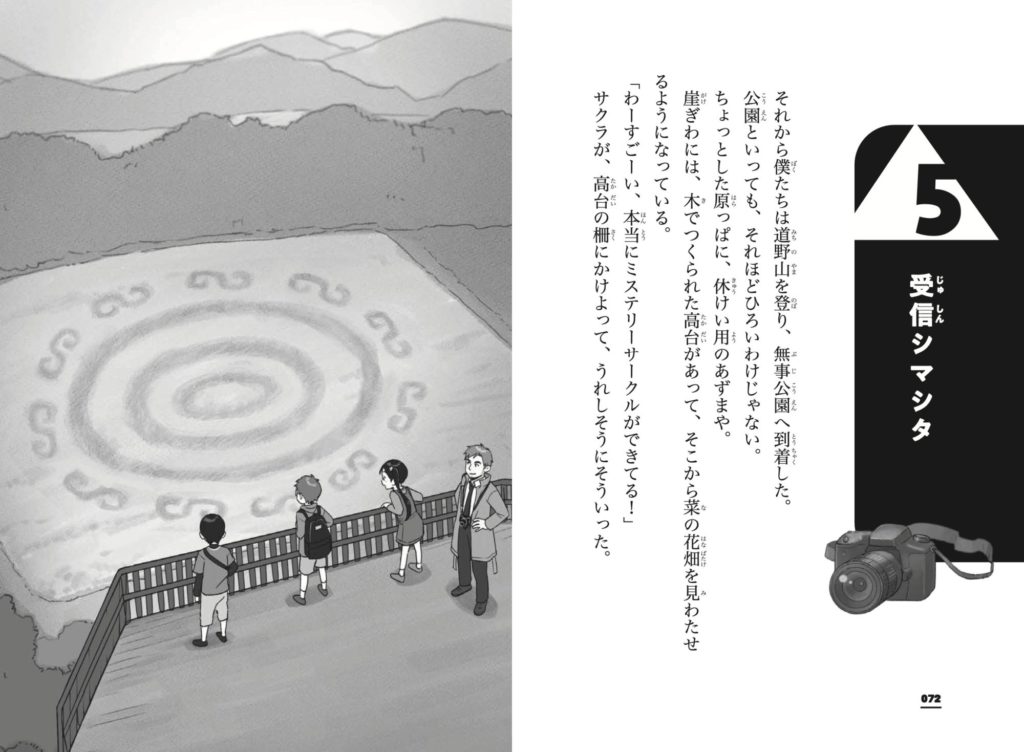

ネタバレの許容範囲でいえば、1巻では「ミステリーサークルは宇宙人が描いたバーコードだった」という斬新な設定がありました。ストーリー上も重要なポイントで、またミステリーサークルの新説としても十分いけそうな説得力がありました。そのように、ただ既存の情報を紹介するだけでなく、斬新なアイディアにブラッシュアップされているところが、ふだんオカルトネタに触れ続けている者としてもとても面白く読めました。この先主人公たちが中学生になって、思春期の女の子が超能力を発動してしまい……といった続編も期待してしまいます。

大久保 ありがとうございます! ぜひ3巻まで一気読みしてください!

こちら、ヒミツのムー調査団! UMA出没!魔女のウラ小学校

作:大久保開、絵:ゆえ、監修:ムー編集部、発行:Gakken

定価:1,320円 (税込)

2024年06月27日発売

https://hon.gakken.jp/book/1020593800

webムー編集部

関連記事

読書感想文は「ムー調査団」で! 月刊「ムー」協力のミステリー読み物シリーズがGakkenから発進

月刊「ムー」の世界が児童書読み物シリーズに! 突然出現したミステリーサークルの謎を小学生たちが大調査する物語が始まる。

記事を読む

ぬりかべに出会ったらどうする? 「ムー認定! 最恐!! 日本の鬼と妖怪ビジュアル大事典」発売

「ムー」編集部が送り出す児童書シリーズ第3弾! 子どもたちに伝えたい日本の鬼と妖怪をビジュアル化したガイドブック!!

記事を読む

異世界やムー大陸、超能力に呪術まで網羅!「ムー認定! 最恐!! 超常怪奇現象ビジュアル大事典」発売

子供向けだと侮れない! 超常現象の新定番を集めた事典が誕生。

記事を読む

真夏の湖畔で少年少女たちは吸血鬼を見た!『Varney Lake』/藤川Q・ムー通

ファミ通とのコラボでムー的ゲームをお届け! 今月の1本はデジタル・パルプコミック 第2弾!

記事を読む

おすすめ記事