あらゆる幻獣の祖にして王「ドラゴン」/幻獣事典

世界の神話や伝承に登場する幻獣・魔獣をご紹介。今回は、人類最古の記憶に刻まれる脅威「ドラゴン」です。

記事を読む

1972年の夏。高知県の介良で、小学生が小型の円盤を発見し、持ち帰った! 世界でも珍しい「UFO捕獲」事件は、昭和こどもに衝撃的な記憶として植え付けられた。

そろそろ小学校も卒業という年齢になったころ、小松左京やら星新一などの文庫本を手にするようになった。判型も活字も小さな文庫本は小学生には新鮮だ。「オレはもう大人向けの本を読んでるんだゾ!」みたいな生意気な自負心を心地よく刺激されて、急に自分が一人前になったような気がしたものだ。

ときおりは親の本棚を物色し、おもしろそうな文庫をこっそり盗み読みした。東海林さだおのエッセイや北杜夫の小説を知ったのも、その頃の盗み読みがきっかけだったと思う。

そんなあるときに、親の本棚を漁っていて「こりゃおもしろそうだ!」とピンとくる本を見つけた。遠藤周作のエッセイ集、新潮文庫の『ボクは好奇心のかたまり』。読み始めたら止まらなくなった。オカルトネタがやたらと多いのだ。「催眠術」「座敷童」「霊媒師」「幽霊屋敷」など、怪しい噂を聞きつけた「狐狸庵先生」が現場に突撃して実地取材をする。どちらかといえば超常現象に否定的な氏が、ときに取材対象をチャカしたり挑発したりする様子がおかしくて、その独特の「軽み」は、それまでコケ脅しのオカルト児童書ばかりを読んできた僕にはなんとも斬新だった。

収録されたエッセイの大半はケラケラと笑いながら読んだが、笑えなかったのが「介良町の空飛ぶ円盤」の章だ。かの有名な「介良UFO事件」を、事件から2年後に現地で聞き込み調査した際のレポートである。この案件だけは、ほかのオカルトネタをチャカしまくっている「狐狸庵先生」も、取材対象の子どもたちの様子が「どうしても作り話をしているとは思えない」として、判断を保留している。

この事件は70~80年代にかけて、大量のオカルト児童書やテレビ番組で取りあげられている。我々世代には昔からおなじみのものなのだが、多くのメディが伝聞調で概要を紹介してきたので、それぞれの資料によってストーリーにさまざまな細かい差異がある。特に事件が起こった日付や、展開のプロセスなどに何パターンものバリエーションがあるのだ。

ここでは遠藤周作『ボクは好奇心のかたまり』のレポートをベースにしつつ、他の資料にもあたって現在定説になっている要素を組み込み、ごく簡単に概要を整理してみる。

1972年の夏の終わり、高知県の介良では浮遊する発光体の目撃情報が多発していた。この飛行物体に関しては、後述する「事件」の当事者である子どもたちだけでなく、多くの住人たちが目にしていたという。

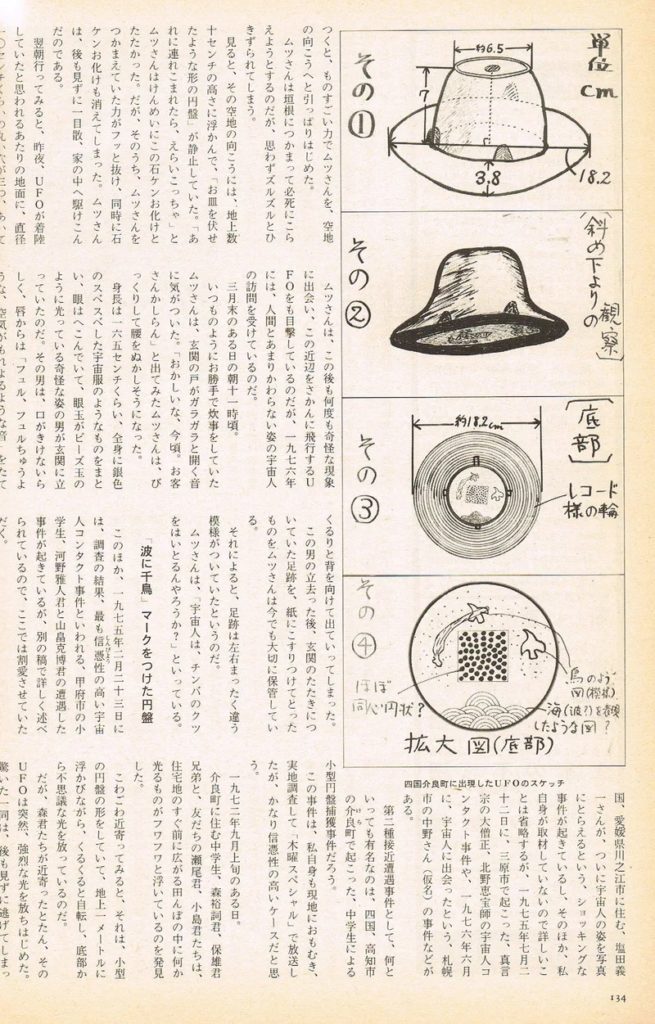

そして夏休みも終わり、新学期がはじまったばかりの9月初頭(8月25日ごろと記す資料も多い)、地元の中学生グループ(総計9人の少年たち。しかし個々の事象に関わるのはそれぞれ3人ほど)が、町内の田んぼで直径15~18センチほどの「小型UFO」を発見する。それは田んぼの上空1メートルほどのところを、発光しながらフワフワと浮遊していたという。

他日、仲間の一人が田んぼに墜落(?)している「小型UFO」を発見。恐る恐る近づき、転がっていたコンクリーグロックを投げつけてみた。途端に怖くなり、一目散に逃げ帰る。

翌日、その子が友人たちと様子を見にいくと、昨日同様「小型UFO」は田んぼに打ち捨てられていた。それは継ぎ目のない銀色の円盤型の物体で、「鋳物」のようなザラザラとした触感の物質でつくられていた。底面にはアナログレコードの溝のようなものが彫られており、その中央に古代遺跡のような図柄が描かれている(「千鳥模様」と「波模様」らしきものを組み合わせた図柄)。さらに直径3ミリほどの穴がいくつも穿たれていた。

激しく揺すったり、叩いたりしてみたが無反応。穴から内部をのぞくとトランジスタのような電子部品が見えた。また、ごく微かに「シューシュー」という音が聞こえたという。その後、少年たちは穴に釘をねじ込んで無理やり分解しようとしたが、釘が曲がっただけでびくともしなかった(フタのようなものが少しだけ開いた、としている資料も多い)。さらには穴から水を注いでみたが、これにもなんの反応もない。それで少年たちは飽きてしまい、しばらく「小型UFO」を放置したままほかの遊びをはじめた。

すると「小型UFO」の内部から「カニが這うような音」が聞こえはじめた。同時に、かなり長い間を置きながら、ピカッピカッと間欠的に白い光を放ちはじめた。これに驚いた少年たちは怖くなって、誰か大人を呼びに行こうと二人の見張りを残してその場を離れる。ところが、この二人の見張りが少し目を離したすきに、「小型UFO」は忽然と姿を消してしまった。

直後、グループのひとりの子の家のそばの側溝で、また「小型UFO」が発見される。その子は「小型UFO」をナップザックに入れて捕獲、持ち帰ってタンスのなかに入れておくが、翌日になると消失していた。

以降、この中学生たちと「小型UFO」の間で何度も「発見→捕獲→消失」というやりとりが繰り返される。家に持ち帰って座布団をかぶせたり、ロープに縛りつけたりしておいても、いつの間にか嘘のように消えてしまうのだそうだ(結び目をほどかずにロープから抜け出していた、という証言もある)。

そうした奇妙な「鬼ごっこ」(?)が続いていたあるとき、またまた「小型UFO」を道端で捕獲したグループの子が、ナップサックに入れて自転車で運搬していた。その途中、ナップサックのなかでなにか奇妙な音が聞こえた。同時に強く後ろに引っぱられるような衝撃を受け、彼は自転車ごと転倒してしまう。慌ててナップサックを調べるともぬけの空。これを最後に、「小型UFO」は二度と少年たちの前に姿を見せなくなった。

なんとも奇妙で捉えどころのないストーリーである。もっと言えば、あまりにグダグダで行き当たりばったり、いろいろな意味で「中学生らしい」感じの展開で、不思議なユーモアもある。「発見→捕獲→消失」を何度も繰り返し、ロープで繋ぎとめておいのに逃げられた、などというくだりは、「UFO」の話というよりも、「捨て犬」や「捨て猫」と少年たちとのほほえましいドタバタ喜劇のようでもある。

先述した通り、この話は70年代から『11PM』や『木曜スペシャル』でも取りあげられ、すでにオカルト児童書でもおなじみの定番ネタだった。僕も何度も記事を目にしていたが、当初は馬鹿げた話という印象しか持てなかった。しかし、当事者の証言をまとめた遠藤周作の文章を読んでいるうちに、なにやら背筋が寒くなってしまったのだ。

「いかにも中学生が思いつきそうなデキの悪いほら話」と考えることももちろん可能だろう。一方で、まったく起承転結も脈録もなく、ここまで徹頭徹尾グダグダな「嘘」を、中学生がわざわざ発想するだろうか?とも思う。子どもの「噓」というのは、もう少し整合感があり、それなりに「お話=物語」になってしまうものではないだろうか? 僕個人としては、この「お話」の「お話にもならない」という感じ、最後まで「なにがなんだかわらない」という展開の破綻ぶりに、どうしても奇妙な魅力を感じてしまう。

もうひとつ、なんの番組だったか忘れたが、この事件の関係者に取材した検証レポートをテレビで見たときの記憶が強烈に印象に残っている。異様だったのは、当事者の子どもたちのインタビューではなく、「小型UFO」を彼らから見せられた親たち、そして学校の先生の話だった。その大人たちも「小型UFO」が急に光を発するところなどを見ており、ともかくそれが「正体不明」の不思議な物体だったということを証言している。

しかし、誰もがさほど興味を持っておらず、半笑いで「なんだかよくわからないけどヘンテコなもんだったなぁ、アハハハ」みたいなコメントをしているのだ。突然発光する「不思議なモノ」を見せられたら、もっとビックリして究明を試みたりしそうなものだが、大人たちは一様に関心を示していない。明らかに自分でも「不思議だ」と思える「モノ」をまじかで見ているのに、「子どもらはみんな大騒ぎしていたよ、アハハハ」で済ませている。「わからないけど、くだらない」という形で、子どもたちの好奇心と大人の常識の間に最初から「わりきり」をつけている。その感じが妙にリアルだった。子ども心に「大人ってこうだよなぁ」と思ったのを覚えている。

近年、当事者が捏造を告白したとか、あの「小型UFO」そっくりの煙草盆が発見されたという話も出てきているが、この「介良UFO」事件については、そうした個々の反証には、どうもあまり意味がないように思う。

夏休みの終わりごろ、子ども時代の終わりにさしかかった少年たちが仲間と体験した「なにか」……。そうした説明不能の「なにか」、嘘か本当か、もはや自分でもわからなくなってしまうような「なにか」は、誰の記憶のなかにもひとつやふたつはまぎれているのではなないだろうか?

そこには、子どもたちだけが確かに共有した「あの夏の現実」としか言えないものがあったのだと思う。そして、その仲間のなかに僕自身もいたような気がしてくるのだ。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

あらゆる幻獣の祖にして王「ドラゴン」/幻獣事典

世界の神話や伝承に登場する幻獣・魔獣をご紹介。今回は、人類最古の記憶に刻まれる脅威「ドラゴン」です。

記事を読む

五穀を絶ち、目を捧げ、タマをちぎる!即身成仏への覚悟に震えろ!/松原タニシ超人化計画「即身仏」(3)

即身仏巡り旅もいよいよ佳境。即身仏の聖地・山形でたどりついたのは、タマ…睾丸のミイラだった! タニシ、これを目指すのか?

記事を読む

昭和に流布した「自動車をめぐるジンクスと怪談」あれこれ/昭和こどもオカルト回顧録

昭和を彩った懐かしくも怪しい話を懐かしがりライターが回想。自動車、クルマが恐怖の対象だった、時代の心理を振り返る。

記事を読む

大自然は妖怪だ!? 石川県立図書館「となりのモノノケ」展で妖怪の剥製も登場

ご当地×図書館でモノノケの「正体」に迫る……!

記事を読む

おすすめ記事